8 Minuten

Wissenschaftler, die den Saturnmond Titan untersuchen, haben herausgefunden, dass extreme Kälte ungewöhnliche Partnerschaften zwischen Molekülen ermöglicht. Neue Laborversuche und Computersimulationen deuten darauf hin, dass Wasserstoffcyanid — ein stark polares Molekül — unter titanähnlichen Bedingungen stabile Festkörper mit unpolaren Kohlenwasserstoffen wie Methan und Ethan bilden kann. Bestätigen sich diese Befunde, würden solche Ko‑Kristalle eine grundlegende Lehrregel der Chemie in Frage stellen und unsere Interpretation von Titans Landschaften, Oberflächenphasen und präbiotischer Chemie nachhaltig verändern.

Warum diese Entdeckung Chemiker verblüfft

Eine der einfachsten Lehrsätze der Chemie lautet: Gleiches löst sich in Gleichem. Polare Moleküle neigen dazu, mit anderen polaren Molekülen zu interagieren, während unpolare bevorzugt unter sich bleiben. Deshalb mischen sich Wasser und Öl nicht — ein klassisches Beispiel für Polaritätsprinzipien. Wasserstoffcyanid (HCN) ist auf Titan nachgewiesenermaßen weit verbreitet und stark polar; man würde daher erwarten, dass es sich von Titans Kohlenwasserstoffseen, die hauptsächlich aus Methan und Ethan bestehen, trennt.

Die Forschungsgruppe um den Chemiker Fernando Izquierdo‑Ruiz (Chalmers University of Technology) in Zusammenarbeit mit Teams des Jet Propulsion Laboratory der NASA hat jedoch experimentelle und theoretische Hinweise geliefert, dass bei rund −180 °C Wasserstoffcyanidkristalle Methan und Ethan in ihrem Gitter einfangen können. Das Ergebnis sind Ko‑Kristalle — Festkörper, die aus zwei oder mehr unterschiedlichen Molekülarten bestehen — deren Existenz nach den üblichen Erwartungen nicht zu erwarten wäre. Diese Erkenntnis stellt das einfache Prinzip des „like dissolves like“ nicht komplett in Frage, aber sie zeigt deutlich, wie stark Umweltbedingungen chemische Regelmäßigkeiten modifizieren können.

Wie die Experimente und Modelle durchgeführt wurden

Niedertemperatur‑Laborarbeit als Abbild von Titans Oberfläche

Um Titans eisige Oberfläche nachzuahmen, kühlten die Forschungsteams die Versuchskammern auf etwa −180 °C (≈ 93 K). In diesem Temperaturbereich liegt HCN in fester Form vor, während Methan und Ethan noch flüssig sind. Die Wissenschaftler züchteten HCN‑Kristalle und setzten diese gezielt Methan, Ethan sowie weiteren Alkanen wie Propan und Butan aus, während sie die molekularen Schwingungen mittels Raman‑Spektroskopie überwachten. Die Wahl der Raman‑Spektroskopie als analytisches Werkzeug erlaubte es, subtile Änderungen in Bindungszuständen und Gittermoden in situ zu verfolgen.

Die gemessenen Raman‑Spektren zeigten nach der Exposition gegenüber Methan und Ethan konsistente, wenn auch kleine Verschiebungen in den Schwingungsmoden des HCN — ein deutliches Indiz dafür, dass die Kohlenwasserstoffe nicht nur Oberflächenfilme bildeten, sondern tatsächlich in Wechselwirkung mit dem HCN‑Gitter traten. Die beobachteten Verschiebungen legen nahe, dass Wasserstoffbrücken im Hydrocyanid‑Netzwerk gebogen oder geringfügig verstärkt wurden, weil die eingelagerten Gastmoleküle das lokale elektrostatische Umfeld veränderten. Solche Effekte sind in der Festkörperchemie bekannt, wirken hier aber unter den außergewöhnlich niedrigen Temperaturen besonders stabilisierend.

Computersimulationen bestätigen den Mechanismus

Ergänzend zu den Laborversuchen modellierten rechnerische Chemiker die Molekularbewegungen bei extrem niedrigen Temperaturen. Bei titanähnlichen Bedingungen ist die thermische Bewegung stark reduziert, wodurch zeitweise freiwerdende Plätze oder Zwischenräume (interstitielle Sites) im HCN‑Kristall auftreten können, die kleinen unpolaren Molekülen einrücken erlauben. Quantitative Simulationen — einschließlich quantenchemischer Energiemodelle und molekulardynamischer Ansätze — zeigten stabile Ko‑kristallartige Anordnungen, in denen Methan und Ethan interstitielle Positionen besetzen und zusammen mit HCN geordnete Festkörper bilden. Energetisch sind solche Anordnungen unter Titan‑Bedingungen vorteilhaft, weil die reduzierte thermische Energie das Einlagern ohne sofortige Desorption begünstigt.

Die theoretischen Modelle lieferten außerdem Hinweise auf die Bindungsenergien, mögliche Kristallgittertypen und Temperatur‑/Druckfenster, in denen diese Phasen metastabil oder stabil existieren könnten. Solche Vorhersagen sind für die Planung weiterer Laborexperimente und für die Interpretation von Fernerkundungsdaten von zentraler Bedeutung.

Was das für Titan und die Astrobiologie bedeutet

Die Ergebnisse verändern die Art und Weise, wie Wissenschaftler Radar‑ und Infrarotdaten zur Oberfläche Titans interpretieren könnten. Ko‑Kristalle aus HCN und Kohlenwasserstoffen würden physikalisch andere Eigenschaften besitzen — Dichte, Reflexionsvermögen (Albedo), thermische Trägheit und mechanische Festigkeit — und könnten damit die Chemie in Seen, Uferprozessen und die Bildung von Dünen beeinflussen. Die hydrocarbonreichen Meere und Seen Titans wurden bereits durch die Cassini‑Mission als vielfältig und komplex erkannt; das Hinzufügen einer Familie bislang unbekannter fester Phasen macht das Bild noch vielschichtiger und erklärt möglicherweise einige bislang ungeklärte spektrale oder geophysikalische Beobachtungen.

Über die Geologie hinaus ist Wasserstoffcyanid in vielen präbiotischen Chemiepfaden zentral: Unter geeigneten Bedingungen kann HCN zu Nukleobasen (z. B. Adenin als Produkt aus Mehrfachkondensation von HCN) und zu Vorstufen von Aminosäuren führen. Wird HCN jedoch in Festkörper mit Methan und Ethan eingeschlossen, könnten Verfügbarkeit, Reaktivität und Transportwege von HCN in Titans oberflächennahen Schichten deutlich anders verlaufen als in aktuellen Modellen angenommen. Dies hat Implikationen für Theorien über chemische Evolution und mögliche Synthesepfade organischer Vorläufermoleküle auf kalten Himmelskörpern.

Darüber hinaus beeinflussen Festphasen die Oberflächen‑ und Grenzflächenchemie: Eingeschlossene HCN‑Moleküle sind in einer anderen Mikroumgebung, mit eingeschränkter Diffusion und verändertem Reaktionskinetikverhalten. Solche physikalisch immobilisierten Vorräte könnten bei lokalen Erwärmungsereignissen — etwa durch Einschläge, vulkanische Aktivität oder saisonale Änderungen — wieder mobilisiert werden und dann rasch an der Entstehung komplexerer organischer Strukturen beteiligt sein.

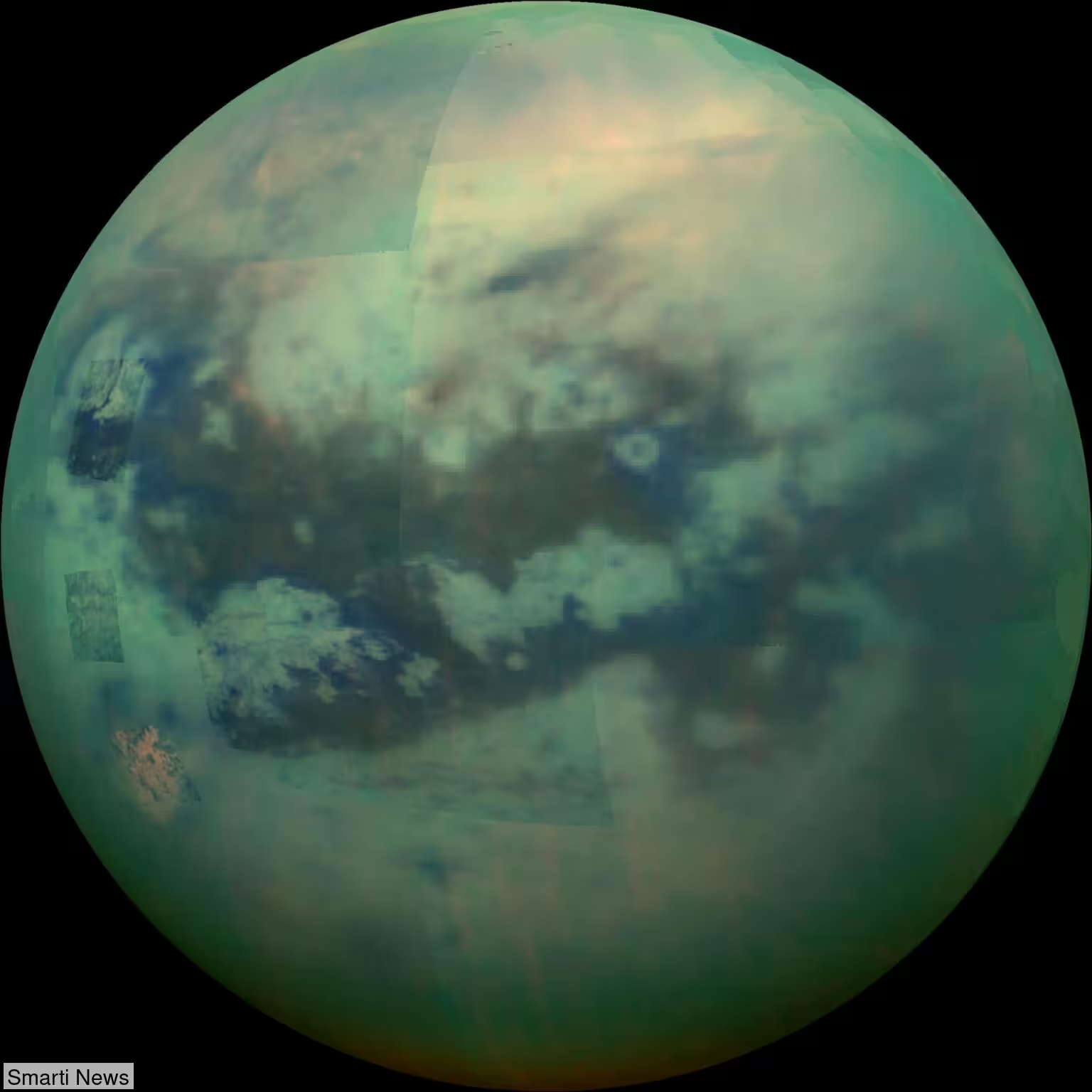

Infrarotbeobachtungen der Cassini‑Sonde aus dem Jahr 2015 zeigten die Methanseen unter Titans dunstiger Atmosphäre. (NASA/JPL/University of Arizona/University of Idaho)

Folgen für künftige Missionen und Messungen

Die NASA‑Mission Dragonfly — ein geplantes Rotorfluggerät, das in den 2030er‑Jahren auf Titan landen soll — wird die Chemie vor Ort untersuchen und Messungen liefern, die diesen Laborbefunden direkt begegnen können. Bis zur Ankunft solcher In‑situ‑Missionsdaten müssen Laboruntersuchungen und Fernerkundung die Erwartungen leiten. Sollten Ko‑Kristalle auf Titan weit verbreitet sein, müssten Instrumentenkonzeptionen, die Oberflächenzusammensetzung, thermische Trägheit, dielektrische Eigenschaften und mechanische Parameter messen, neu bewertet werden, um mögliche ungewöhnliche Festphasen zu erkennen und korrekt zu interpretieren.

Praktisch betrachtet könnten Ko‑kristalline Festkörper das mechanische Verhalten von Oberflächenmaterialien verändern, etwa die Stabilität von Dünen oder die Erosionsresistenz von Ufern. Sie könnten außerdem die Absorption und Streuung von Infrarot‑ und Mikrowellenstrahlung modifizieren, was wiederum die Interpretation spektraler Signaturen aus der Ferne beeinflusst. Viele bisher auf „einfache“ Eise oder organische Sedimente zurückgeführte Merkmale müssten möglicherweise neu bewertet werden, wenn Ko‑Kristalle als Erklärung infrage kommen.

Für Missionen wie Dragonfly ist dies ein praktischer Hinweis: Sensoren für Spektrometrie, Dielektrizität, thermische Eigenschaften und mechanische Tests sollten so ausgelegt sein, dass sie auch unerwartete Festphasen detektieren können. Eine Kombination aus Nahfeld‑Analysen (z. B. Raman‑Spektrometer, Massenspektrometer) und makroskopischen Messungen (z. B. Penetrometrie, Geophone) würde die Erkennung und Charakterisierung solcher Phasen verbessern.

Expertinnen‑ und Experteneinschätzung

„Wir lehren chemische Regeln oft wie Naturgesetze, aber Titan erinnert uns daran, dass die Umwelt eine entscheidende Rolle spielt,“ sagt Dr. Anika Moreno, eine planetare Chemikerin, die nicht an der Studie beteiligt war. „Bei −180 °C bewegen sich die Moleküle so wenig, dass überraschende Assemblierungen möglich werden. Diese Ko‑Kristalle zeigen, wie planetare Bedingungen Chemie freischalten können, die wir auf der Erde kaum beobachten. Für Planer von Missionen ist das ein Hinweis, Instrumente für unerwartete feste Phasen zu sensibilisieren.“

Solche Einschätzungen unterstreichen die Bedeutung interdisziplinärer Forschung: Planetare Wissenschaft, Festkörperchemie, Spektroskopie und Computermodellierung müssen zusammenkommen, um die Signaturen dieser neuen Phasen zu entschlüsseln. Nur durch die Kombination von Labordaten, Modellen und Fernerkundungsdaten lassen sich robuste Hypothesen über die Verteilung und Rolle von Ko‑Kristallen auf Titan entwickeln.

Nächste Schritte und offene Fragen

Das Forscherteam plant, die Experimente auf weitere Kohlenwasserstoffe und Nitrile auszudehnen, um systematisch zu kartieren, welche Kombinationen bei unterschiedlichen Temperaturen und Drücken stabile Ko‑Kristalle bilden. Wichtige offene Fragen betreffen die Häufigkeit dieser Phasen auf Titan, ihre natürlichen Bildungsmechanismen, Stabilität in offenen Umgebungen sowie die Frage, ob saisonale oder meteorologische Veränderungen diese Phasen mobilisieren oder auflösen können.

Ebenso ist zu klären, in welchen geologischen oder meteorologischen Kontexten Ko‑Kristalle bevorzugt entstehen — an Uferzonen, in Sedimenten, in Schichten unter der Oberfläche oder in transienten Filmen während Verdunstungsprozessen. Die Frage nach der Langzeitpersistenz solcher Phasen ist wichtig für Modelle zur chemischen Evolution: Werden HCN‑Vorräte über geologische Zeiträume gebunden und dann in pulsloser Form wieder freigesetzt, oder handelt es sich um kurzlebige, lokal begrenzte Phasen?

Für den Moment ist die Entdeckung ein eindrückliches Beispiel dafür, wie eine vertraute chemische Regel in einem fremden Kontext gedehnt werden kann. Wie die Forscher treffend feststellen, sind diese Strukturen „eine demütigende Erinnerung daran, wie überraschend fundamentale Chemie sein kann.“ Mit Dragonfly am Horizont und weiterführenden Laborarbeiten bleibt Titans Seenlandschaft ein ergiebiges Forschungsfeld für Fragen zur Chemie, Geologie und zu möglichen Vorstufen des Lebens in kalten Planetenkörpern. Die weitere Arbeit wird zeigen, wie häufig Ko‑Kristalle sind, welche Rolle sie in Titans chemischem Kreislauf spielen und welche Hinweise sie auf die evolutive Chemie des Sonnensystems liefern können.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen