10 Minuten

Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) der NASA hat den ersten direkten Blick auf eine kohlenstoffreiche Scheibe um einen jungen, massereichen Exoplaneten erfasst — eine Struktur, in der möglicherweise neue Monde entstehen. Das System rund um CT Cha b liegt in etwa 625 Lichtjahren Entfernung und bietet Astronomen ein seltenes Labor, um zu untersuchen, wie Monde und Planeten in den frühesten Stadien eines Sonnensystems zusammenwachsen.

A hidden workshop for moons: what Webb actually saw

Das mittlere Infrarotinstrument MIRI an Bord von Webb führte mittelauflösende spektroskopische Messungen von CT Cha b und seiner Umgebung durch und enthüllte eine circumplanetarische Scheibe mit überraschend kohlenstoffreicher Chemie. Zwar wurden keine Monde direkt abgebildet, doch Zusammensetzung und physikalische Bedingungen in der Scheibe entsprechen den theoretischen Erwartungen für eine mondbildende Umgebung — eine verkleinerte Version der protoplanetaren Scheiben, in denen Planeten um Sterne entstehen.

Der junge Mutterstern ist nur rund 2 Millionen Jahre alt und saugt noch Material aus seiner circumstellaren Scheibe auf. CT Cha b umkreist seinen Stern in großer Entfernung — grob geschätzt etwa 46 Milliarden Meilen — und ist selbst von einer deutlich kleineren Scheibe umgeben, die chemisch offenbar von der wasserreichen, größeren Scheibe des Sterns abweicht. Dieser chemische Kontrast deutet auf rasche und lokalisierte Umwandlungen von Gas und Staub während der frühesten Phasen der Planeten- und Satellitenbildung hin.

Die Beobachtung eines solchen circumplanetarischen Ringsystems liefert direkte Hinweise auf die Bedingungen, unter denen Satellitenkerne entstehen können: Temperaturverhältnisse, Dichten, sowie die Verteilung von flüchtigen und refraktären Bestandteilen. Solche Daten sind für die Modellierung von Akkretionsprozessen, Körnerwachstum und der späteren geochemischen Entwicklung von Monden entscheidend.

Die Entdeckung unterstreicht zudem die Rolle des JWST als Schlüsselinstrument für Studien zur Planetenentstehung: Durch seine Empfindlichkeit im mittleren Infrarot kann Webb Moleküle nachweisen, die mit erdgebundener Beobachtungstechnik schwer zu erfassen sind, und so Aufschluss über organische Chemie in jungen Systemen geben.

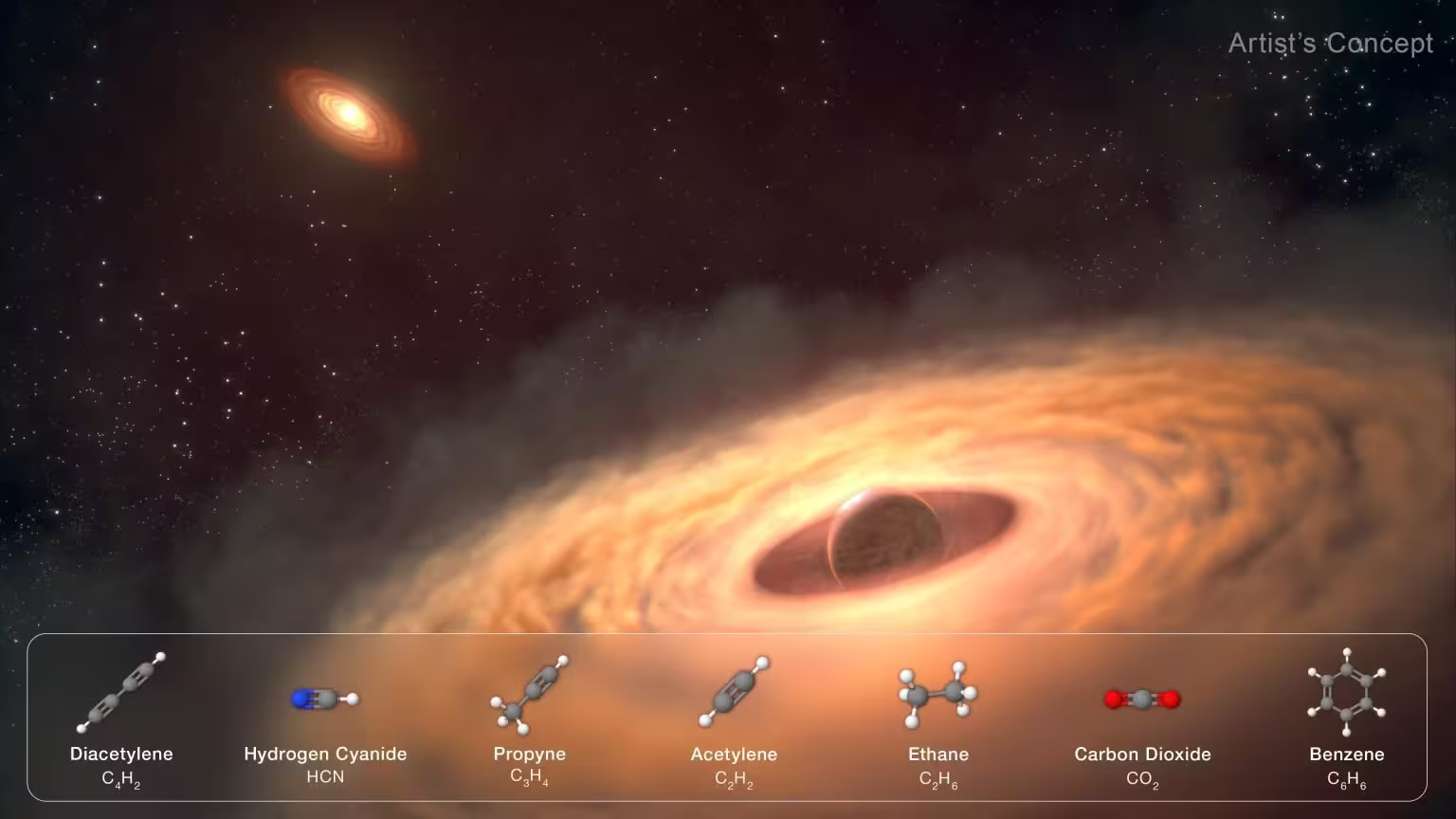

Eine künstlerische Darstellung einer Staub- und Gasscheibe, die den jungen Exoplaneten CT Cha b umkreist, 625 Lichtjahre von der Erde entfernt. Spektroskopische Daten des James-Webb-Weltraumteleskops deuten darauf hin, dass die Scheibe die Rohstoffe für die Mondbildung enthält: Diacetylen, Blausäure (Hydrogenzyanid), Propyne, Acetylen, Ethan, Kohlendioxid und Benzol. Der Planet ist unten rechts sichtbar, während sein Mutterstern und die umgebende circumstellare Scheibe im Hintergrund zu sehen sind. Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, Gabriele Cugno (University of Zürich, NCCR PlanetS), Sierra Grant (Carnegie Institution for Science), Joseph Olmsted (STScI), Leah Hustak (STScI)

How spectroscopy unraveled the disk’s chemistry

Spektroskopie zerlegt Licht in seine Wellenlängenbestandteile und ermöglicht so die Identifikation molekularer Fingerabdrücke selbst in sehr schwachen Quellen. In diesem Fall maß Webbs MIRI-Instrument mittel-infrarote Emissionen an der Position des Planeten und — nach sorgfältiger Subtraktion des viel helleren Muttersterns — wurde ein Spektrum sichtbar, das eine Reihe kohlenstoffhaltiger Moleküle in der circumplanetarischen Umgebung zeigt.

Die Gewinnung des Signals des Planeten war technisch anspruchsvoll. CT Cha b ist relativ lichtschwach und liegt im Blendlicht seines jungen Sterns, daher setzten die Forscher hochentwickelte Datenverarbeitungsmethoden für Hochkontrast-Bilder ein, um das Scheibenspektrum zu isolieren. Archivdaten von Webb zeigten erste Hinweise auf molekulare Signaturen, was eine gezielte Neubearbeitung und einen mehrmonatigen bis jahrelangen Analyseaufwand motivierte. Diese beharrliche Arbeit wurde belohnt: Das Team berichtete über den Nachweis von sieben kohlenstoffbasierten Spezies, darunter Acetylen (C2H2), Benzol (C6H6), Ethan, Diacetylen, Propyne, Blausäure (HCN) und Kohlendioxid (CO2).

Solche Moleküle sind von besonderer Bedeutung, weil kohlenstoffreiche Chemie die Grundlage für die Bildung fester Bausteine bildet, aus denen Monde und kleinere Körper kondensieren. Ihre Anwesenheit deutet darauf hin, dass in der Scheibe bereits früh komplexe organische Verbindungen vorhanden sind, die später in Eis, organische Partikel oder refraktäre Körner übergehen können.

Das Erkennen dieser Spezies erforderte nicht nur die Trennung von Stern- und Planetenlicht, sondern auch präzise radiometrische Kalibrierung, Modellierung der instrumentellen Linienchärfe und Berücksichtigung thermischer Emission sowie möglicher Staubkontamination. Zusätzlich wurden chemische Abundanzmodelle genutzt, um die beobachteten Linienintensitäten in physikalische Mengen umzurechnen und Temperatur- sowie Dichtebereiche abzuleiten.

Ein weiterer technischer Aspekt ist die spektrale Auflösung von MIRI: Sie erlaubt die Unterscheidung enger Linien, die auf unterschiedliche molekulare Schwingungsmoden zurückzuführen sind. Kombiniert mit radiativen Transfermodellen ließen sich so erste Abschätzungen zur Verteilung dieser Moleküle innerhalb der circumplanetarischen Scheibe vornehmen.

Im Gegensatz dazu dominiert in der größeren circumstellaren Scheibe, die den Stern speist, Wasserdampf die Chemie und weist deutlich weniger der hier gefundenen kohlenstoffhaltigen Spezien auf. Diese Divergenz legt nahe, dass Scheiben um Planeten chemisch in überraschend kurzen Zeitenräumen und auf anderen Wegen evolvieren können als das umgebende Material des Sterns.

Why this matters: moon formation and planetary systems

Die Entdeckung schlägt eine beobachtbare Brücke zu langjährigen Theorien darüber, wie große Monde — ähnlich den galiläischen Satelliten des Jupiter — entstanden sein könnten. Seit Jahrzehnten vermuten Planetologen, dass massive Monde in flachen, circumplanetarischen Scheiben kondensierten, während ihre Mutterplaneten massenzunahmen. Die Hinweise aus unserem Sonnensystem sind indirekt: die in einer Ebene liegenden Bahnen und die Zusammensetzung von Monden wie Ganymed und Kallisto deuten auf eine Entstehung in einer Scheibe vor Milliarden von Jahren hin.

Die Scheibe von CT Cha b liefert ein Live-Beispiel jener frühen Bedingungen. Falls Monde in der Galaxie häufiger sind als Planeten, wie einige Modelle vorhersagen, könnten circumplanetarische Scheiben wie diese weit verbreitet sein. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass habitabelere oder zumindest flüchtigkeitsreichere Monde um Exoplaneten existieren, besonders dort, wo Wassereis und komplexe organische Verbindungen koexistieren. Der Nachweis kohlenstoffhaltiger Moleküle in einer jungen, mondbildenden Scheibe legt nahe, dass die organische Chemie, die für die Bildung komplexer Feststoffe nötig ist, sehr früh vorhanden sein kann.

Aus Sicht der Systemarchitektur beeinflussen frühe chemische Unterschiede auch spätere Massenverteilung, Satellitensysteme und Migration. Wenn sich in circumplanetarischen Scheiben lokal erhöhte Kohlenstoffvorräte bilden, könnten daraus Monde mit anderen mineralogischen und geochemischen Eigenschaften entstehen als Körper, die aus der circumstellaren Scheibe stammen.

Für Theorien zur Habitabilität sind zwei Aspekte wichtig: Zum einen die Verfügbarkeit von flüchtigen Verbindungen wie Wasser und organischen Molekülen; zum anderen die thermische und dynamische Geschichte des mondbildenden Bereichs, die bestimmt, ob ein Mond später geologisch aktiv bleibt, Ozeane bildet oder eine Atmosphäre halten kann.

Comparisons with the early Solar System

Die Untersuchung von CT Cha b erlaubt Forschern einen direkten Vergleich zwischen einer aktiven mondbildenden Umgebung und Modellen zur frühesten Phase unseres Sonnensystems. Während die protoplanetare Scheibe der Sonne nach 4,5 Milliarden Jahren nur noch wenig sichtbare archäologische Spuren hinterließ, kann Webb analoge Systeme noch in der Bauphase beobachten. Solche Beobachtungen helfen, Zeitskalen für die Akkretion einzugrenzen, die Temperatur- und Dichteverteilungen innerhalb circumplanetarischer Scheiben zu bestimmen sowie die chemischen Pfade zu verstehen, die von Gas über Eis bis zu Gestein führen.

Durch Kombination von Beobachtungen mit numerischen Simulationen lassen sich Szenarien testen, in denen Körnerwachstum, Zusammenlagerung und Drift von Feststoffen die spätere Satellitenpopulation formen. Insbesondere Modellrechnungen zur Staubdynamik und zum Grenzflächen-chemismus (z. B. Photochemie im UV-Feld des Sterns) liefern wichtige Vorhersagen, die durch weitere JWST-Messungen verifiziert werden können.

Vergleiche mit Meteoritendaten, Isotopensignaturen und den inneren Aufbauparametern der bekannten Jupitermonde bieten zusätzliche Referenzpunkte, um die zeitlichen Abläufe und chemischen Evolutionen in anderen Systemen besser zu verstehen.

Expert Insight

„Das Auffinden kohlenstoffreicher Moleküle in einer circumplanetarischen Scheibe ist, als würde man die Rohzutaten auf der Küchenarbeitsplatte sehen, bevor ein Kuchen gebacken wird“, sagt Dr. Maria Alvarez, Astrophysikerin mit Schwerpunkt Planeten- und Mondebildung am Institute for Exoplanetary Science (Kommentar zur Einordnung). „Webb liefert uns sowohl die chemischen Befunde als auch physikalische Hinweise — Temperatur, Dichte und Materialbewegungen — sodass wir testen können, ob die theoretischen Rezepte tatsächlich die Monde hervorbringen, die wir in unserem eigenen System beobachten.“

Dr. Alvarez betont zudem, dass Unterschiede zwischen planetaren und stellaren Scheiben die Bedeutung lokaler Bedingungen unterstreichen: „Selbst innerhalb eines einzigen jungen Systems kann sich die Chemie schnell auseinanderentwickeln. Das ist entscheidend für die Vielfalt an Monden und kleinen Körpern, die entstehen können.“

Weitere fachliche Einordnungen verweisen auf die Bedeutung multidisziplinärer Ansätze: Astrophysikalische Beobachtungen müssen mit laborchemischen Datenbanken, Modellrechnungen zur Staubphysik und geochemischen Laborarbeiten kombiniert werden, um die Ergebnisse robust zu interpretieren.

Mission details and the road ahead

Dieses Ergebnis beruht auf einer sorgfältigen Analyse der MIRI-Daten mit mittlerer spektraler Auflösung von Webb und wurde in einer begutachteten Fachzeitschrift veröffentlicht. Das Forschungsteam kombinierte Spektrenextraktion, Hochkontrast-Bildverarbeitungstechniken und chemische Modellierung, um molekulare Signaturen zu identifizieren und die physikalischen Bedingungen in der Scheibe abzuschätzen.

Für die Zukunft sind schon Folgeprojekte geplant. Das Forscherteam beabsichtigt, Webb zu nutzen, um weitere junge Gasriesen zu untersuchen und nach zusätzlichen circumplanetarischen Scheiben mit vielfältigen chemischen Fingerabdrücken zu suchen. Größere Stichproben werden helfen zu klären, wie verbreitet kohlenstoffreiche Scheiben sind, wie sich ihre Molekülbestände mit der Zeit oder in Abhängigkeit vom Mutterstern verändern und welche physikalischen Prozesse — etwa Akkretionsheizung, Bestrahlung oder Kornwachstum — die chemische Evolution in diesen kompakten Scheiben antreiben.

Neben Spektroskopie können zukünftige Beobachtungen mit Aufnahmemodalitäten des JWST und ergänzenden bodengebundenen Millimeter-Arrays (z. B. ALMA) die Staubverteilung kartieren und gezielt nach anbahnenden Monden oder lokalisierten Feststoffklumpen suchen. Wenn Forscher gravitative Signaturen oder lokale Staubkonzentrationen finden, die zu keimenden Satelliten passen, könnte man direkt beobachten, wie Mondembryonen wachsen.

Ergänzend zu Beobachtungen ist die Weiterentwicklung numerischer Modelle notwendig: Mehrdimensionale hydrodynamische Simulationen, gekoppelt mit chemischen Netzwerken, können vorhersagen, unter welchen Bedingungen kohlenstoffreiche Regionen stabil bleiben oder wie sich Lieferpfade von organischem Material ändern, wenn Planeten migrieren.

Implications for habitability and exomoon science

Monde können das Spektrum der Habitabilität in Planetensystemen erweitern. Große Monde könnten Atmosphären halten, unterirdische Ozeane besitzen oder durch Gezeitenwirkung klimatische Bedingungen stabilisieren. Daher ist es zentral, zu klären, wie und wo Monde entstehen — und ob sie volatile, organikreiche Zusammensetzungen erben — um ihr Potenzial für Leben oder präbiotische Chemie einzuschätzen.

Der Nachweis komplexer Kohlenstoffmoleküle in einer circumplanetarischen Scheibe ist ein früher, aber wichtiger Schritt in Richtung dieses langfristigen Ziels. Indem gezeigt wird, dass essentielle organische Bausteine sehr früh in einer mondbildenden Umgebung vorkommen, erhöht sich die Möglichkeit, dass einige Exomonde die chemischen Vorläufer des Lebens beherbergen könnten — selbst wenn die Monde selbst nicht notwendigerweise unabhängig bewohnbare Welten werden.

Mit fortgesetzten Webb-Beobachtungen werden Astronomen Modelle zur Scheibenchemie und -dynamik präzisieren, die Vielfalt circumplanetarischer Umgebungen kartieren und möglicherweise noch in diesem Jahrzehnt die ersten direkt beobachteten, sich bildenden Exomonde nachweisen.

Solche Fortschritte werden nicht nur unser Verständnis der Mondeentstehung vertiefen, sondern auch die Suche nach potenziell bewohnbaren Umgebungen im All erweitern — von fernen Planeten bis zu ihren begleitenden Satelliten.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen