8 Minuten

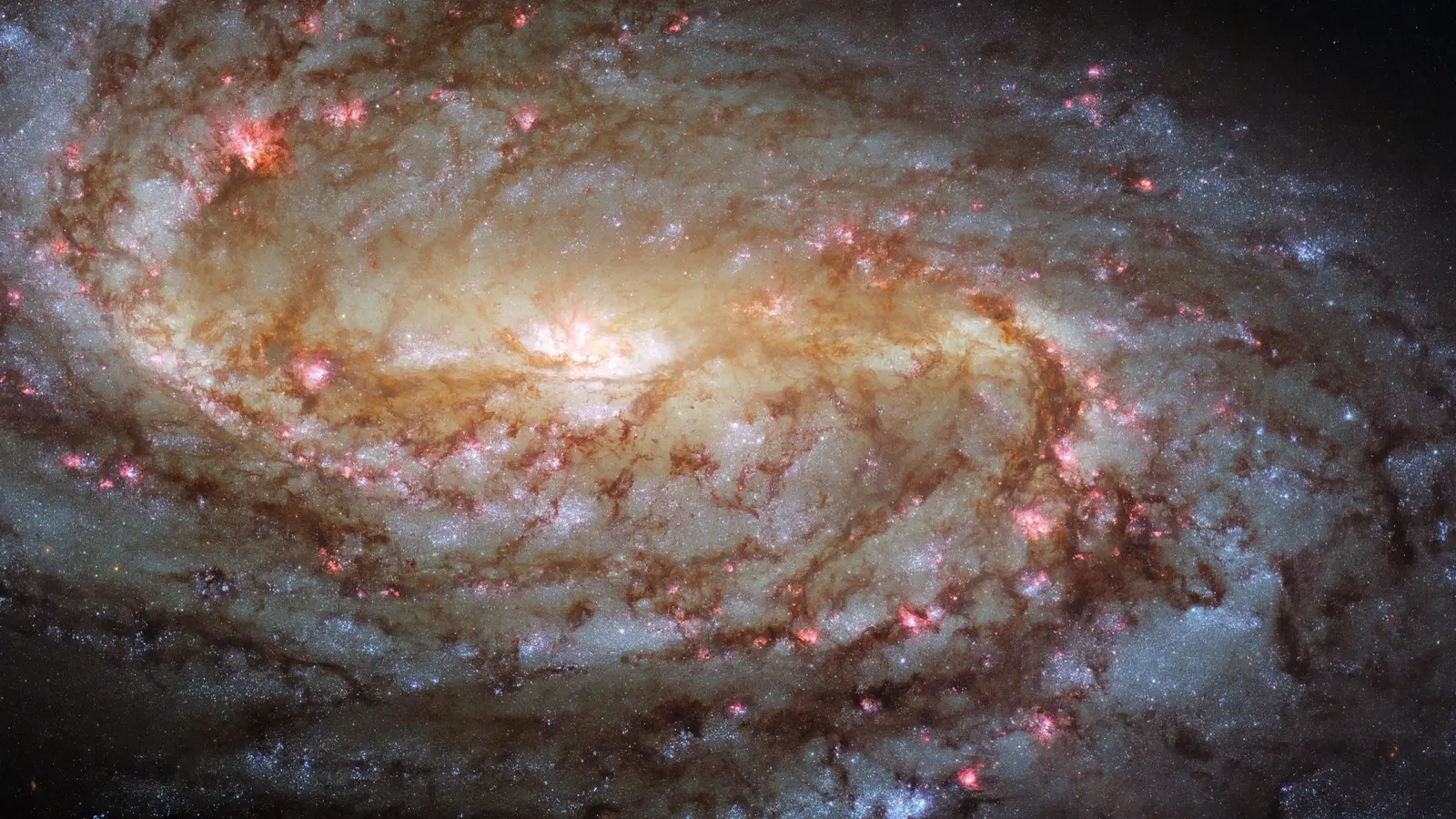

Ungefähr 70 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt bietet die Spiralgalaxie NGC 6951 eine eindrückliche Lektion darüber, wie die Struktur einer Galaxie die Sternentstehung lenkt. Das neueste Bild des Hubble-Weltraumteleskops hebt einen leuchtenden circumnuklearen Ring hervor, in dem zufließendes Gas wiederkehrende Wellen neuer Sternbildung auslöst.

Eine Balkenspiralgalaxie mit leuchtendem Kern

NGC 6951 steht im Sternbild Kepheus (Cepheus) und zeigt ein klassisches Beispiel für eine Balkenspiralgalaxie: ausgedehnte Arme, durchsetzt mit blauen, jungen Sternen und rötlichen Nebeln, dunklen Staubbahnen und einer hellen, älteren Sternpopulation, die sich im Zentrum konzentriert. Die Zentralregion erscheint gestreckt, was als Hinweis auf eine langsam rotierende Balkenstruktur verstanden wird, die die Bahnen von Gas und Sternen innerhalb der Scheibe neu ordnet.

Der Balken ist dabei keineswegs nur ein ästhetisches Merkmal. Physikalisch wirkt er wie ein galaktisches Förderband, das kaltes Gas aus den Spiralarmen in Richtung des Nukleus leitet. Dort, wo das zufließende Material gestaut wird, bildet sich ein blass-bläulichweißes circumnukleares Ringsystem. Hubbles hochaufgelöste Aufnahmen zeigen sowohl den Ring als auch die dunklen Staubspuren, die das Gas markieren, während es entlang des Balkens in die Zentralregion transportiert wird.

Solche Balken erzeugen durch gravitative Torques und resonante Effekte (etwa an inneren Lindblad-Resonanzen) effiziente Verkehrswege für Gasmassen. Diese Prozesse konzentrieren die Gasoberfläche in bestimmten Radien und können so lokal die Flächen-Sternentstehungsrate (SFR) deutlich erhöhen. In vielen Balkenspiralgalaxien, zu denen auch NGC 6951 gehört, sind circumnukleare Ringe deshalb bevorzugte Orte intensiver Sternbildung und bilden sich an quantisierten Bahnen, an denen Drehimpulsverlust und Schockbildung zusammenlaufen.

Im Inneren des Starburst-Rings: eine lebhafte Sternenwiege

Der Ring von NGC 6951 hat einen ungefähren Durchmesser von rund 3.800 Lichtjahren und schafft dort Bedingungen, die für Sternentstehung besonders günstig sind. Hubble-Aufnahmen haben mehr als 80 Kandidaten für Sternhaufen identifiziert, die im Ring eingebettet sind – zahlreiche davon mit geschätzten Alterswerten unter 100 Millionen Jahren. Solche jungen Kompaktsternhaufen sind wichtige Bausteine, um Geburtsgeschichten massereicher Sterne und stellaren Populationswandel in der Zentralregion zu rekonstruieren.

Modellierungen und Altersabschätzungen deuten darauf hin, dass der Ring über lange Zeit aktiv gewesen ist: Schätzungen legen nahe, dass er seit etwa 1 bis 1,5 Milliarden Jahren wiederholt Generationen von Sternen hervorgebracht hat. Diese Langlebigkeit macht circumnukleare Ringe zu dynamischen Archiven von Sternentstehungsereignissen, in denen sich zeitlich versetzte Episoden vergleichend untersuchen lassen.

Die physikalischen Bedingungen im Ring variieren: lokale Gasdichten, Druck, Turbulenz und magnetische Felder beeinflussen die Effizienz der Sternentstehung. Beobachtungen in verschiedenen Wellenlängen – vom ultravioletten (UV) über optische Emissionslinien wie H-alpha bis hin zu Infrarot- und Submillimeter-Kontinuummessungen – zeigen, dass sowohl ionisiertes Gas als auch molekulares Gas (beispielsweise CO-Emissionen) konzentriert vorliegen. Solche Multiwellenlängen-Studien ermöglichen die Bestimmung von Sternentstehungsraten, Haufenmassen und Gasreserven, die für künftige Sternbildung zur Verfügung stehen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Massenverteilung und Zusammensetzung der identifizierten Sternhaufen. Photometrische und spektroskopische Analysen erlauben es, Massenbereiche abzuschätzen (typischerweise von einigen 10^4 bis zu mehreren 10^6 Sonnenmassen für kompakte, junge Haufen in vergleichbaren Ringen) und damit Rückschlüsse auf die IMF (initiale Massenspektrum) und die Überlebenswahrscheinlichkeit der Haufen über kosmische Zeiten zu ziehen. Die inneren Haufenumgebungen sind zudem durch harsche Strahlungsfelder und Rückkopplungsprozesse wie stellarer Wind und Supernova-Explosionen geprägt, die das umgebende Gas aufheizen und zum Teil aus dem Ring vertreiben können.

Warum ist das relevant? Circumnukleare Starburst-Ringe funktionieren als natürliche Laboratorien, um die Evolution von Galaxien zu verstehen. Sie konzentrieren Gas, erhöhen lokal die Sternentstehungsraten und können das Wachstum zentraler schwarzer Löcher modulieren, indem sie kontrollieren, wie viel Material tatsächlich in den Nukleus gelangt. In NGC 6951 sind auch wiederkehrende transiente Ereignisse beobachtet worden: Über Jahrzehnte hinweg wurden fünf oder sechs Supernovae registriert, die Astronomen direkt Einsichten in die Entwicklung massereicher Sterne in unterschiedlichen Umgebungen des Rings geben.

Diese Supernovae dienen nicht nur als Momentaufnahmen der Sterbensphasen massereicher Sterne, sondern beeinflussen durch Energie- und Metalleneintrag das anschließende Sternentstehungsgeschehen. Metallreiche Auswürfe verändern die chemische Zusammensetzung des umliegenden Mediums und können die Kühlraten des Gases beeinflussen, wodurch sich die Fragmentation von Gaswolken und damit die Bildung neuer Sternhaufen verändert. Solche Rückkopplungseffekte sind ein zentrales Thema moderner Modelle galaktischer Entwicklung.

Was Hubble und Astronomen aus NGC 6951 lernen

Wiederholte Hubble-Kampagnen haben die Staubverteilung kartiert, Altersverteilungen der Haufen nachvollzogen und variable Ereignisse im Kernbereich von NGC 6951 überwacht. Diese präzisen optischen Daten werden oft durch ergänzende Beobachtungen in anderen Wellenlängen ergänzt: Infrarotmessungen decken vom Staub aufgeheizte Emissionen auf, Radiobeobachtungen und CO-Spektrallinien (beispielsweise mit Interferometern wie ALMA oder dem IRAM-Observatorium) messen die molekulare Gasmasse und -dynamik, und Röntgen- bzw. UV-Daten helfen, hochenergetische Prozesse im inneren Bereich zu identifizieren.

Solche kombinierte, aufgelöste Bildgebung und mehrwellenlängige Follow-up-Beobachtungen erlauben es Wissenschaftlern, Haufenmassen zu schätzen, Gaszuflusstaten zu berechnen und die Stabilität des Rings über lange Zeiträume zu modellieren. Typische Abschätzungen der Gaszuflüsse in ähnlichen Systemen reichen von Bruchteilen einer Sonnenmasse pro Jahr bis hin zu mehreren Sonnenmassen pro Jahr, wobei lokale Unterschiede und episodische Zuflussphasen die tatsächlichen Werte stark modulieren können.

Ein zentrales wissenschaftliches Anliegen ist das Verständnis, ob Sternbildung in solchen Ringen primär durch interne, säkulare Prozesse – etwa durch die dynamische Wirkung des Balkens – angetrieben wird, oder ob äußere Einflüsse wie galaktische Wechselwirkungen, kleinere Verschmelzungen oder gasreiche Akkretionsereignisse die dominanten Auslöser sind. NGC 6951 dient hier als Beispiel, das durch die klare Balken-Ring-Konfiguration gut dazu geeignet ist, säkulare Einflüsse zu isolieren und gleichzeitig die möglichen Beiträge externer Trigger zu quantifizieren.

Stellen Sie sich vor, Sie beobachten eine Stadt von oben: Verkehrsachsen leiten Pendler in Richtung eines Stadions – nur dass in NGC 6951 die Pendler kalte Gaswolken sind und die Flutlichter des Stadions junge Sterne. Diese Analogie illustriert, wie disk-, balken- und ringspezifische Dynamiken auf galaktischer Skala zusammenwirken, um die Verteilung und Entwicklung von Sternpopulationen über Milliarden von Jahren zu formen. Hubble kehrt deshalb immer wieder zu solchen Zielen zurück: Jede neue Beobachtung verfeinert das Bild, wie Scheiben, Balken und Ringe die Sternentstehung steuern und wie diese Strukturen im Kontext kosmischer Zeiträume entstehen und sich wandeln.

Darüber hinaus liefert die detaillierte Analyse von NGC 6951 Hinweise auf allgemeine Zusammenhänge zwischen zentraler Sternbildung und aktiven galaktischen Kernen (AGN). Während in manchen Galaxien starke AGN-Aktivität den Nukleus dominiert, scheint NGC 6951 ein System zu sein, in dem sowohl Sternbildung als auch moderate nukleare Aktivität koexistieren können. Dies wirft Fragen nach der wechselseitigen Beeinflussung auf: Führt eine dauerhafte Gaszufuhr durch den Balken langfristig zur Wachstumsbeschleunigung des zentralen schwarzen Lochs, oder wird ein großer Teil des Materials bereits in Sternen gebunden, bevor es den unmittelbaren Umfeld des Schwarzen Lochs erreicht?

Methodisch nutzt die Forschung an NGC 6951 modernste Analysewerkzeuge: Populationssynthese-Modelle für die Altersbestimmung, Gasmassenschätzungen aus CO- und Staubemission, kinematische Modellierung zur Bestimmung von Drehmomenten und Resonanzlagen sowie numerische Simulationen, die die Wechselwirkung von Gasdynamik, Sternbildung und Feedbackprozessen nachzeichnen. Solche kombinierten Ansätze erhöhen die wissenschaftliche Aussagekraft und erlauben robuste Schlussfolgerungen zur Rolle von Balken in der inneren galaktischen Evolution.

Schließlich ist NGC 6951 auch aus pädagogischer und populärwissenschaftlicher Sicht ein aussagekräftiges Objekt: Die klare Morphologie macht die komplexen physikalischen Prozesse anschaulich und bietet Beobachtern die Möglichkeit, modellgestützte Hypothesen direkt mit hochaufgelösten Bildern zu vergleichen. Für die kommenden Jahre sind tiefere, breitbandige Beobachtungen geplant, die insbesondere die molekulare Kinematik mit höherer Auflösung und die Rekonstruktion der Sternentstehungshistorie über verschiedene Altersstufen optimieren sollen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen