8 Minuten

Astrophysiker haben eine ungewöhnlich präzise Temperaturmessung des Universums vorgenommen, wie es vor sieben Milliarden Jahren war — und das Ergebnis bestätigt eine zentrale Vorhersage der Urknall-Kosmologie. Mithilfe archivierter Beobachtungen des Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) bestimmte ein japanisches Team die Temperatur des kosmischen Mikrowellenhintergrunds (CMB) für eine Zwischenepoche und fand, dass sie etwa doppelt so hoch war wie heute.

Ein präzises Thermometer für die kosmische Geschichte

Forscher der Keio University unter der Leitung des Doktoranden Tatsuya Kotani und Professor Tomoharu Oka untersuchten das schwache Nachglühen des Urknalls — die kosmische Hintergrundstrahlung — nicht aus unserer unmittelbaren Umgebung, sondern so, wie sie vor sieben Milliarden Jahren erschienen wäre. Ihr Ergebnis lautet: eine CMB-Temperatur von 5,13 K ± 0,06 K. Zum Vergleich: Die heutige CMB-Temperatur liegt bei etwa 2,7 K, sodass die neue Messung annähernd das Doppelte ergibt.

Diese Messung ist mehr als nur ein interessanter Datenpunkt. Das Standardmodell der Kosmologie sagt voraus, dass mit der Expansion des Universums die Temperatur des CMB abnimmt, wobei die Temperatur proportional zu (1 + z) skaliert, wobei z die Rotverschiebung ist. Das Verifizieren der CMB-Temperatur zu Zwischenzeiten liefert einen kritischen Test dieser Vorhersage und des generellen Rahmens, der zur Beschreibung der kosmischen Entwicklung herangezogen wird.

Methodik: Wie die Messung zustande kam

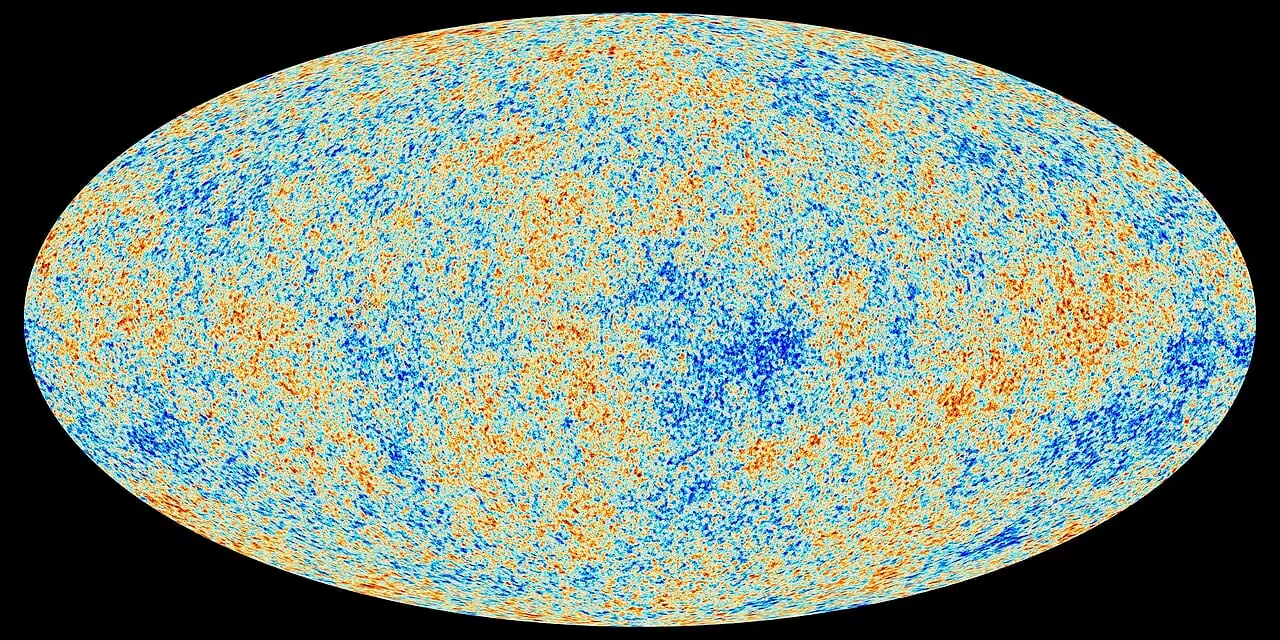

Temperaturkarte des kosmischen Mikrowellenhintergrunds, gemessen vom Planck-Satelliten (ESA und die Planck Collaboration)

Das Forschungsteam durchsuchte ALMA-Archivdaten nach Spektren eines hellen Hintergrundquasars. Während das Licht dieses Quasars durch den Raum reiste, passierte es eine Vordergrundgalaxie, deren Licht wir so sehen, wie es vor etwa sieben Milliarden Jahren ausgestrahlt wurde. Moleküle in dieser Galaxie absorbieren und emittieren im Radiowellenbereich auf eine Weise, die vom umgebenden Strahlungsfeld abhängt. Durch sorgfältiges Modellieren der molekularen Anregung — insbesondere von Signaturen bestimmter Spezies, die empfindlich auf das CMB-Bad reagieren — konnten die Forschenden die Hintergrundtemperatur ableiten, die die Populationen dieser Moleküle beeinflusste.

Die Analyse nutzte schmale Absorptionslinien, die in das Quasarspektrum eingeprägt sind und wie winzige Thermometer funktionieren. Da die Methode auf gut verstandener molekularer Physik basiert und hochwertige ALMA-Daten verwendet, ist die Unsicherheit (±0,06 K) für diesen Rotverschiebungsbereich bemerkenswert gering.

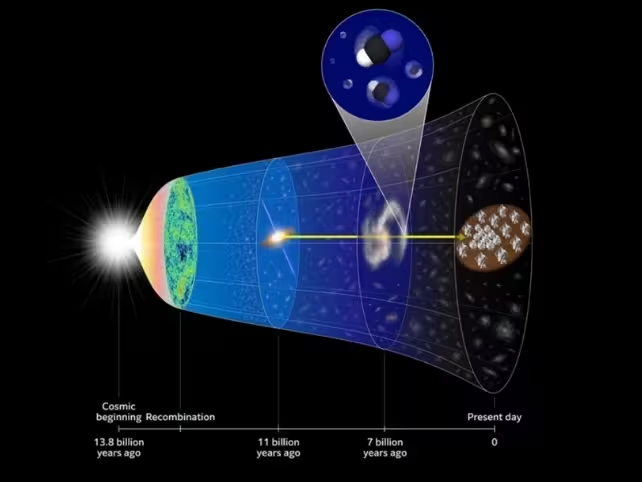

Die relativen Positionen des Hintergrundquasars (helle Aktivität vor 11 Milliarden Jahren), der Vordergrundgalaxie, die HCN-Absorption erzeugt (vor 7 Milliarden Jahren), und des Beobachters (ALMA; Gegenwart). (Keio University)

Auswahl von Molekülen und Spektrallinien

Für diese Art von CMB-Messung sind bestimmte Molekülarten besonders geeignet. Linear- oder dipolare Moleküle wie HCN (Hydrogencyanid), HCO+ oder CN haben Rotations- und Feinstrukturübergänge im Millimeter- und Submillimeterbereich, die sowohl durch Kollisionen mit Gas als auch durch die Hintergrundstrahlung beeinflusst werden. Indem man Linien mit unterschiedlicher Anregung untersucht, lässt sich der Anteil der radiativen Anregung durch das CMB isolieren. Solche Diagnosen erfordern präzise Kollisionsraten, detaillierte radiative Transfer-Modelle und oft nicht-thermische Besetzungszustände (Non-LTE), was die Interpretation anspruchsvoll, aber robust macht.

Datenverarbeitung und Unsicherheitsabschätzung

Die Unsicherheit von ±0,06 K resultiert aus mehreren Faktoren: Signal-zu-Rausch-Verhältnis der ALMA-Spektren, Genauigkeit der Frequenzkalibrierung, Unsicherheiten in Kollisionsraten und lokalen physikalischen Bedingungen (Dichte, kinetische Temperatur) in der Vordergrundgalaxie. Das Team modellierte diese Einflüsse systematisch und verwendete Markov-Chain-Monte-Carlo-(MCMC)-Ansätze, um die Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die relevanten Parameter zu quantifizieren. Die relative Stabilität der resultierenden Posterior-Verteilungen trug zur geringen Fehlergröße bei.

Warum diese Messung für die Kosmologie wichtig ist

Die Bestätigung der CMB-Temperatur zu Zwischenepochen stärkt das Vertrauen in das Bild des Urknalls und das Standardmodell der Kosmologie. Messungen aus den frühesten Zeiten — etwa durch die Planck-Mission und andere CMB-Experimente — sowie direkte Bestimmungen in der Gegenwart hatten die thermische Geschichte bereits eingegrenzt, jedoch waren Überprüfungen in mittleren Rotverschiebungen seltener. Dieser neue Datenpunkt schließt eine wichtige Lücke und zeigt, dass das Abkühlungsverhalten des Universums über Milliarden von Jahren der theoretischen Erwartung folgt.

Darüber hinaus sind präzise Temperaturpunkte nützlich, um exotische Physik einzuschränken. Jede unerwartete Abweichung von der vorhergesagten Skalierung T(z) = T0 × (1 + z) könnte auf zusätzliche Energieinjektionen, nichtstandardmäßige Wechselwirkungen im dunklen Sektor oder andere Abweichungen von ΛCDM hinweisen. Messungen wie die von Kotani und Oka schränken solche Szenarien weiter ein und erhöhen den Druck auf Modelle, die von der Standardkosmologie abweichen.

Verknüpfung mit anderen Beobachtungen

Diese Art von Zwischenmessung ergänzt kosmologische Daten aus mehreren unabhängigen Quellen: CMB-Anisotropien (Planck, WMAP), baryonische Akustikoszillationen (BAO), Supernovae vom Typ Ia und Galaxienklumpung. Eine konsistente Temperaturentwicklung erhöht die Glaubwürdigkeit kombinierter Parameterbestimmungen wie der Hubble-Konstante H0, der Dichteparameter und der Eigenschaften der dunklen Energie. Zudem liefert sie unabhängige Tests für nicht-thermische Prozesse im frühen und mittleren Universum.

Grenzen für exotische Modelle

Präzisionsmessungen von T(z) können Modelle mit zusätzlicher Strahlungsenergie, etwa durch Zerfall exotischer Teilchen oder aktive Prozesse im dunklen Sektor, einschränken. Solche Prozesse würden die CMB-Temperatur über die Standardvorhersage hinaus erhöhen. Da die neue Messung mit der erwarteten T(z)-Relation übereinstimmt, verkleinern sich die zulässigen Parameterbereiche für diese Modelle; dies verbessert unsere Fähigkeit, neue Physik zu erkennen oder auszuschließen.

Was kommt als Nächstes?

Zukünftige Arbeiten werden die Stichprobe mittlerer Rotverschiebungen ausweiten, indem ALMA und andere Observatorien benutzt werden, um verschiedene molekulare Übergänge und Sichtlinien zu beobachten. Das Hinzufügen weiterer Messpunkte über kosmische Zeiträume hinweg wird Tests kosmologischer Modelle schärfen und möglicherweise subtile Anomalien aufdecken, falls solche existieren. Parallel dazu sind verbesserte Labordaten zu Kollisionsraten und feineren molekularen Datenbankeinträgen sowie fortgeschrittene nicht-LTE-Modelle erforderlich, um systematische Fehler weiter zu reduzieren.

Praktisch gesehen könnten folgende Schritte die Aussagekraft der Methode erhöhen:

- Gezielte ALMA-Kampagnen an bekannten Quasar-Vordergrund-Paaren, um multiple Linien in derselben Galaxie zu messen.

- Kombination von ALMA-Spektren mit Observatorien im Zentimeterbereich (z. B. VLA), um zusätzliche Übergänge zu erfassen und systematische Effekte von Frequenzabhängigkeiten zu minimieren.

- Verbesserte Modellierung lokaler physikalischer Bedingungen in den absorptiven Vordergrundgalaxien, etwa durch complementary CO- und CI-Messungen zur Bestimmung von kinetischer Temperatur und Dichte.

Für die Kosmologie bedeutet dies: je mehr unabhängig gemessene Punkte für T(z) vorliegen, desto präziser lassen sich theoretische Vorhersagen testen und potenziell neue Physik entdecken. Bislang stellt das Ergebnis von Kotani und Oka einen bemerkenswerten Erfolg dar — eine elegante Anwendung molekularer Astrophysik zur Untersuchung der thermischen Geschichte, die im Nachglühen des Urknalls gespeichert ist.

Technische und methodische Herausforderungen

Trotz der Erfolge bestehen weiterhin Herausforderungen. Systematische Unsicherheiten, die aus unbekannten physikalischen Bedingungen in der Vordergrundgalaxie entstehen, können schwer zu quantifizieren sein. Die Annahmen über die Homogenität der Gasbedingungen entlang der Sichtlinie, mögliche Strukturen auf kleinen Skalen oder Überlagerungen mehrerer Gaskomponenten müssen sorgfältig geprüft werden. Ferner bedarf es einer soliden Behandlung der radiativen Transfergleichungen und validierter Kollisionsraten für die relevanten Moleküle.

Ein weiterer Aspekt ist die Disentanglement-Aufgabe: den Anteil der radiativen Anregung durch das CMB von anderen Strahlungsquellen zu trennen, beispielsweise von lokalem Staub- oder Sternenlicht. In vielen Fällen lässt sich dieser Anteil dank der charakteristischen Signaturen in verschiedenen Linien isolieren, doch erfordert dies hohe Datenqualität und breitbandige Spektren.

Perspektive: Synergien mit kommenden Missionen

Die Ergebnisse profitieren von Synergien zwischen ALMA und anderen Initiativen. Satelliten wie Planck haben die frühe CMB-Temperatur und ihre Anisotropien hervorragend kartiert; künftige Missionskonzepte zur Messung schwacher Signale können ergänzende Informationen liefern. Ebenso werden großflächige optische und infrarote Surveys helfen, die Eigenschaften der Vordergrundgalaxien besser zu charakterisieren und so die kosmologische Auswertung zu stärken.

In Summe zeigt diese Messung, wie Beobachtungen auf galaktischen Skalen direkt in Fragen kosmologischer Bedeutung übersetzt werden können: Molekulare Spektroskopie in Vordergrundgalaxien wird so zu einem leistungsfähigen Werkzeug, um das Wachstum und die thermische Entwicklung des Universums zu prüfen.

Für die Kosmologie und die astrophysikalische Forschung bleibt die Kombination aus präziser Beobachtung, robusten Modellrechnungen und cross-instrumentaler Validierung zentral. Die neue Messung ist ein Beispiel für diesen vielversprechenden Ansatz und eröffnet einen Weg zu detaillierteren Tests der Lambda-CDM-Vorhersagen sowie zu möglichen Entdeckungen jenseits des Standardmodells.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen