10 Minuten

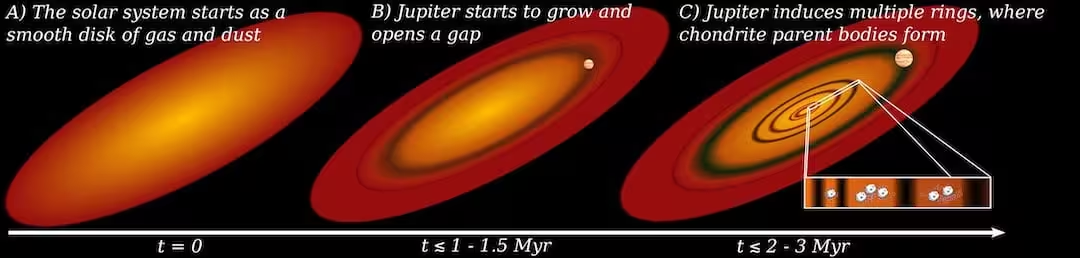

Neue Computermodelle der Rice University legen nahe, dass Jupiters rasches frühes Wachstum das junge Sonnensystem neu gestaltete und in der Gas‑und‑Staub‑Scheibe Ringe und Lücken einschnitt, die eine zweite Welle planetenbildender Brocken hervorbrachten. Diese späte Generation kann erklären, warum viele primitive Meteoriten erst Millionen Jahre nach den allerersten festen Körpern entstanden.

Wie ein wachsender Riese die Scheibe formt und den Einwärtsdrift stoppt

Planetengeowissenschaftler an der Rice University unter Leitung von André Izidoro und dem Doktoranden Baibhav Srivastava kombinierten hochaufgelöste hydrodynamische Modellrechnungen eines entstehenden Jupiter mit Simulationen zur Staubdynamik und Planetenbildung, um den Einfluss des Riesenplaneten auf seine protoplanetare Scheibe zu verfolgen. Die Ergebnisse, veröffentlicht in Science Advances, zeigen, dass Jupiters frühe Zunahme an Masse Wellen im Gas auslöste. Diese Wellenausbreitung schuf eine Lücke in der Scheibe und erzeugte Druckmaxima, die für feste Partikel wie kosmische Verkehrsstauungen wirkten.

Anstatt weiter nach innen zu driften und in die junge Sonne zu fallen, sammelten sich Millimeter‑ bis Zentimeter große Körner an diesen Druckbuckeln und bildeten dichte, langlebige Ringe. In den Ringen konnten Partikel zusammenkleben, durch Selbstgravitation kollabieren und zu Planetesimalen – kilometergroßen Körpern, die als Rohmaterial für Planeten und Meteoriten dienen – werden.

Simulationsmethoden: Kopplung von Gasdynamik und Staubverhalten

Das Team nutzte gekoppelte Hydrodynamik‑ und Partikel‑Evolutionscodes, um Gasströmungen, turbulente Diffusion und Partikel‑Einfang detailliert abzubilden. Solche Modelle berücksichtigen Wechselwirkungen zwischen Gas und Staub, aerodynamische Bremskräfte (z. B. Epstein‑ und Stokes‑Regime), sowie die Kollektion und Fragmentation von Körnern bei Kollisionen. Durch Variation von Jupiters Wachstumsrate und zeitlichem Auftreten untersuchten die Forschenden Szenarien, in denen der Riesenplanet früh genug entstand, um einwärtsdriftende Feststoffe abzufangen und stabile Reservoire zu schaffen. Diese Reservoirs wären geeignete Orte, an denen eine zweite Population von Planetesimalen lange nach der Entstehung der ersten Generation aus dem ursprünglichen Feststoffbestand der Scheibe entstehen konnte.

Technisch basieren die Simulationen auf der numerischen Lösung der Navier‑Stokes‑Gleichungen für die Scheibengasdynamik gekoppelt mit Lagrange'schen oder Monte‑Carlo‑Methoden zur Partikelnachverfolgung. Wichtige Parameter waren die Scheibenviskosität, die turbulente α‑Parametrisierung, lokale Temperaturprofile und die Partikelgrößenverteilung. Dadurch konnten Druckgradienten, die sogenannten Druckmaxima, und ihre Stabilität über zehntausende bis hunderttausende Jahre quantifiziert werden.

Warum Chondrite spät kamen — die zweite Generation von Bausteinen

Chondrite sind steinige Meteoriten, die unveränderten Staub und kleine Kügelchen, sogenannte Chondren, bewahren. Im Gegensatz zu frühen Planetesimalen, die aufschmolzen und differenzierten, tragen Chondrite weitgehend ursprüngliche chemische und isotopische Signaturen. Ein lange bestehendes Rätsel war, warum viele Chondrite 2–3 Millionen Jahre nach den frühesten festen Körnern entstanden – ein Zeitrahmen, den klassische Kollaps‑ und Akkretionsmodelle schwer erklärten.

Die Modelle von Izidoro und Srivastava bieten eine natürliche Erklärung: Durch das Einbetten einer Lücke trennte Jupiter die innere und äußere Scheibe und schützte so die isotopischen Eigenheiten beider Regionen, während gleichzeitig neue Orte entstanden, an denen sich Feststoffe später anreichern konnten. Die in diesen Druckfallen entstehenden Planetesimale repräsentieren eine »zweite Generation« von Bausteinen, deren Entstehungsalter mit den aus chondritischen Meteoriten abgeleiteten Altersangaben übereinstimmt.

Srivastava betont, dass dieser Mechanismus isotopische Befunde und dynamische Entwicklung verknüpft: Jupiters frühe Anwesenheit bewahrte die isotopische Dichotomie zwischen innerem und äußerem Material des Sonnensystems und verursachte zugleich verzögerte Planetesimalbildung, wie sie im Meteoritensatz dokumentiert ist. Diese Verbindung erklärt, weshalb bestimmte isotope Kennwerte, etwa im Sauerstoff‑ oder Nickel‑Eisen‑System, klar zwischen inneren und äußeren Proben differenzieren.

Außerdem liefern die Modelle Hinweise auf die physikalischen Bedingungen in den Druckfallen: erhöhte Staub‑zu‑Gas‑Verhältnisse (Z), reduzierte relative Geschwindigkeiten zwischen Partikeln und längere Verweildauern von Körnern, die das Gravitationswachstum begünstigen. Solche Bedingungen fördern das sogenannte ‚Streaming Instability‘‑Szenario, bei dem lokale Staubverdichtungen schnell in Planetesimale übergehen können.

Diagramm von Jupiters Wachstum. Credit: Rice University

Implikationen für Erde, die inneren Planeten und Exoplanetensysteme

Die Simulationen tragen auch dazu bei, zu erklären, warum die terrestrischen Planeten — Merkur, Venus, Erde und Mars — nahe 1 astronomischer Einheit überlebten, anstatt in die zentrale Sonne zu spiralisieren. Indem Jupiter eine Lücke öffnete, unterbrach er effektiv den Einwärtsgasfluss, der eine schnelle inward Migration wachsender Planeten antreiben kann. Ohne diese Barriere scheinen viele junge Planeten in anderen Systemen nach innen zu wandern und sich dicht an ihren Sternen anzusammeln. Jupiters frühe Wirkung dürfte das innere Sonnensystem verankert und ein ähnliches Schicksal der Erde verhindert haben.

Diese Befunde stehen in Einklang mit hochauflösenden Beobachtungen protoplanetarer Scheiben durch ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). ALMA‑Bilder zeigen häufig Ringe und Lücken in Scheiben um junge Sterne — Strukturen, die Planetenforscher als Signaturen von heranwachsenden Riesenplaneten interpretieren, die ihre Entstehungsumgebung modellieren. Die Studie aus Rice stärkt diese Deutung, indem sie ein physikalisches Bindeglied zwischen beobachteten Strukturen und der späteren Planetesimal‑ und Planetenbildung liefert.

Für die Erdentstehung hat das Modell zudem Konsequenzen für die chemische Evolution der inneren Scheibe: Wenn der Zustrom von äußeren, volatile‑reichen Körnern blockiert wurde, beeinflusst das die Verfügbarkeit von Wasser und flüchtigen Elementen im inneren System. Das könnte erklären, warum die inneren Planeten relativ trocken geblieben sind und warum bestimmte isotopische Spuren, die auf äusseres Material hindeuten, in terrestrischen Gesteinen nur begrenzt vertreten sind.

Über unser Sonnensystem hinaus eröffnet die Arbeit Vergleichsmöglichkeiten mit Exoplanetensystemen: Die Häufigkeit und der zeitliche Verlauf des Wachstums von Riesenplaneten bestimmen demnach die Architektur der verbleibenden Planetenkörper. Systeme mit früh wachsenden Gasriesen könnten stabile, weiter außen gelegene Planeten und getrennte Materialreservoire fördern, während Systeme ohne frühzeitige Riesenbildung eher enge Mehrfachplaneten‑Ketten nahe am Stern hervorbringen.

Verbindung zu Beobachtungen: ALMA, Meteoritendaten und Isotopenmessungen

Die Kombination von Modellvorhersagen und Beobachtungsdaten ist zentral. ALMA liefert Bilder von Scheiben mit klaren Ringen, deren Skalen und Kontraste häufig mit Planeten von etwa Neptun‑ bis Jupiter‑Masse konsistent sind. Gleichzeitig liefern Meteoriten‑Laboranalysen präzise Radiometrie und Isotopensystematik, die Altersabfolgen und Herkunftsreservoire offenbaren. Indem die Simulationen zeigen, wie Druckfallen langlebige Staubansammlungen generieren, bieten sie eine plausible physikalische Erklärung dafür, warum bestimmte Meteoritenklassen später entstanden und unterschiedliche isotopische Kennwerte besitzen.

Zu den relevanten isotopischen Indikatoren zählen unter anderem 17O/16O und 18O/16O‑Verhältnisse, s‑ und r‑Prozess Signaturen in S‑ und N‑Metallphasen sowie Nuklid‑Systeme wie 26Al–26Mg, die als chronometrische Marker frühe Wärmequellen und Schmelzprozesse beschreiben. Die Fähigkeit von Jupiter, Scheibenzonen zu separieren, erklärt, wie solche Marker über Millionen Jahre konsistent getrennt bleiben konnten.

Technische und fachliche Einordnung — Stärken und offene Fragen

Die Rice‑Modelle zeichnen sich durch eine feinere Kopplung zwischen Gas‑ und Partikelphysik aus als viele frühere Arbeiten und berücksichtigen nicht nur stationäre Druckmaxima, sondern auch deren zeitliche Entwicklung unter wechselnden Scheibenparametern. Das erlaubt robustere Aussagen über die Zeitfenster, in denen Planetesimale entstehen können, und liefert quantitative Vorhersagen für Partikelgrößen, Oberflächenladungen, und Zusammensetzungs‑Segregation.

Dennoch bleiben offene Fragen: Wie genau variieren die Ergebnisse mit der anfänglichen Massenverteilung der Scheibe, mit externen Einflüssen wie nahegehenden Sternen oder mit magnetohydrodynamischen Effekten (z. B. magnetischer Wind, Hall‑Effekt, ambipolare Diffusion)? Auch die Frage, inwieweit Kollisionsfragmente in Ringen die Bildung neuer Planetesimale fördern oder behindern, benötigt weitere Untersuchungen. Schließlich sind Unsicherheiten in der Radiometrie und in der Interpretation isotopischer Daten weiterhin limitierende Faktoren bei der präzisen Rückrechnung von Entstehungszeiten.

Expert Insight

Dr. Lena Morales, Planetendynamikerin am Institute for Space Studies (nicht an der Rice‑Studie beteiligt), bietet Perspektive: "Diese Forschung verknüpft elegant Laborbefunde aus Meteoritensammlungen mit dem, was wir mit Teleskopen in Sternentstehungsgebieten sehen. Die Vorstellung, dass Jupiter sowohl unterschiedliche isotopische Reservoirs schützen als auch eine spätere Welle der Planetesimalbildung anstoßen konnte, hilft dabei, mehrere zuvor getrennte Beobachtungen zu vereinen. Zudem unterstreicht sie, wie empfindlich die Planetenbildung auf das frühe Timing des Wachstums von Riesenplaneten reagiert."

Morales hebt hervor, dass die Stärke der Studie in der quantitativen Herleitung von Zeitfenstern liegt: Wenn beobachtete ALMA‑Ringe bei sehr jungen Scheiben von Planeten verursacht werden, dann müssen diese Planeten rasch an Masse gewonnen haben, um die in Meteoriten dokumentierten Altersdifferenzen zu erzeugen. Das ist eine konkrete, prüfbare Vorhersage.

Zukunftsperspektiven, Tests und Vorhersagen

Die Rice‑Modelle liefern eine Reihe testbarer Vorhersagen: Meteoritenpopulationen sollten in ihren chemischen und isotopischen Signaturen Spuren der Bildung in Druckfallen bewahren, etwa durch erhöhte Partikelgrößenselektion oder charakteristische Mischungshalte. ALMA‑Surveys, die sehr junge Scheiben beobachten, könnten planetenartige Störungen in einer frühen Entwicklungsphase nachweisen, die zeitlich konsistent mit den Meteoritendaten sind.

Weitere Vorhersagen betreffen die räumliche Verteilung von Volatilen im inneren gegenüber dem äußeren System, die Häufigkeit von Planetesimalgrößen in Druckfallen sowie die Wahrscheinlichkeit mehrerer Generationen von baulichen Körpern in einem System. Künftige Arbeiten werden Jupiters exakte Wachstumskurve weiter verfeinern und untersuchen, wie diese zeitliche Entwicklung von der Scheibenmasse, vom Turbulenzgrad und von äußeren Einflüssen abhängt.

Methodisch wird die Kombination aus hochauflösenden ALMA‑Beobachtungen, Laboranalytik von Meteoriten (z. B. SIMS‑ und MC‑ICPMS‑Messungen), und erweiterten 3D‑Magnetohydrodynamik‑Simulationen die beste Chance bieten, die vorgeschlagenen Szenarien robust zu testen und die komplexe Wechselwirkung von Chemie, Physik und Dynamik in jungen Planetensystemen zu entschlüsseln.

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammengefasst zeigen die neuen Rechnungen, dass ein früh wachsender Jupiter die protoplanetare Scheibe strukturiert hat, Druckmaxima erzeugte und so eine zweite Generation von Planetesimalen ermöglichte. Dieses Szenario verknüpft die Beobachtung von Ringen und Lücken in protoplanetaren Scheiben mit den zeitlich verzögerten Altersangaben vieler chondritischer Meteoriten und erklärt die isotopische Dichotomie zwischen innerem und äußerem Material.

Die Studie liefert damit nicht nur eine Lösung für ein spezifisches chronologisches Problem in der Meteoritik, sondern ein umfassenderes Rahmenmodell, das Meteoritenchemie, Isotopengeochemie und großskalige Scheibendynamik miteinander verbindet. Indem sie zeigt, dass Planetenbildung ein mehrstufiger, zeitlich gestaffelter Prozess gewesen sein kann, erweitert sie unser Verständnis von den komplexen Abläufen, die zur Entstehung der Erde, ihrer Nachbarplaneten und vieler Exoplanetensysteme führten. Weitere empirische Tests durch Beobachtung und Laborarbeit werden die Tragweite dieser Einsichten in den kommenden Jahren prüfen und präzisieren.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen