8 Minuten

Forscherinnen und Forscher in Taiwan haben einen schnellen, entzündungsgetriebenen Signalweg entdeckt, der ruhende Haarfollikel reaktivieren kann: Indem die Fettzellen rund um die Haarwurzeln stimuliert wurden, wuchs bei Mäusen sichtbar Haare bereits in etwa 20 Tagen nach. Die Entdeckung hebt eine überraschende Rolle von Adipozyten und Immunzellen in der Haarregeneration hervor und eröffnet mögliche neue Ansätze zur Behandlung von Haarausfall beim Menschen. Die Studie liefert nicht nur einen mechanistischen Befund, sondern wirft auch Fragen zur Translation in die klinische Anwendung auf, etwa hinsichtlich Sicherheit, Wirkdauer und kombinatorischer Therapien.

Wie das Experiment die Hautreparatur umschaltete

Das Team um den Systembiologen Kang-Yu Tai von der National Taiwan University startete von einer alltäglichen Beobachtung: Reizungen, Kratzer oder Verbrennungen führen bei Säugetieren häufig lokal zu Haarwachstum. Um diesen Effekt nachzuverfolgen, rasierte die Forschungsgruppe Mäuse und setzte die Haut milden Verletzungen aus, etwa durch chemische Reizstoffe oder kontrollierte Hitzeeinwirkung. Parallel verfolgten sie die zelluläre Aktivität mit hochauflösender Mikroskopie, Zeitrafferaufnahmen und molekularen Assays, um Zelltypen, Signalwege und zeitliche Abläufe zu beobachten.

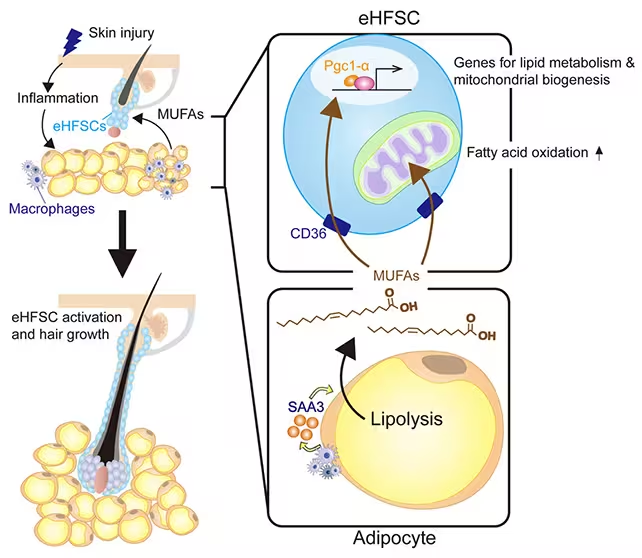

Die Forscher fanden eine koordinierte, schrittweise Kaskade: Lokale Reizung erzeugte eine Entzündungsantwort, die Makrophagen — eine Gruppe von Immunzellen — in das geschädigte Hautareal anlockte. Diese Makrophagen setzten Signale frei, die benachbarte Adipozyten, also die Fettzellen in der Dermis und im subkutanen Gewebe, aktivierten. Aktivierte Adipozyten begannen, ein Gemisch aus Fettsäuren freizusetzen. Haar-Stammzellen in der Nähe nahmen diese Fettsäuren auf, erhielten so einen biochemischen Wachstumsimpuls und verließen ihren Ruhezustand (Telogen), um eine neue Anagen-Phase einzuleiten, die zum sichtbaren Haarwachstum führte. Diese Abfolge macht deutlich, dass nicht nur klassische epidermale Faktoren, sondern auch metabolische und immunologische Komponenten eine zentrale Rolle bei der Reaktivierung von Haarfollikeln spielen.

Fettzellen werden zur Wiederherstellung von Haaren nach Hautverletzung genutzt

Mechanismus, Evidenz und ein cleverer Abkürzungsversuch

Die Interpretation des Teams lässt sich sauber zusammenfassen: Verletzung → Entzündung → Rekrutierung von Makrophagen → Aktivierung von Adipozyten → Freisetzung von Fettsäuren → Reaktivierung von Haarstammzellen. Nachdem die Forschenden diesen Signalweg kartiert hatten, stellten sie die wichtige Frage, ob sich der schädigende Schritt umgehen lässt. Als pragmatischen Test formulierten sie ein topisches Serum, das aus denselben Fettsäuren bestand, die zuvor von aktivierten Adipozyten freigesetzt worden waren, und trugen dieses auf die rasierten Hautareale der Mäuse auf.

Das Ergebnis war eindeutig: Die behandelten Hautareale zeigten innerhalb von etwa 20 Tagen ein robustes Haarwachstum, das zeitlich mit dem nach physikalischer Reizung beobachteten Muster übereinstimmte. Diese Befunde legen nahe, dass die Fettsäuren selbst entscheidende Mediatoren sind und — was klinisch relevant ist — potenziell ohne vorherige Gewebeschädigung verabreicht werden können. Methodisch stützt die Studie die Aussage durch zeitliche Korrelationen in den Imaging-Daten, Expressionsanalysen relevanter Signalwege und Kontrollversuche, die den Effekt bei fehlenden Makrophagen oder blockierter Fettsäuresignalgebung abschwächten. Solche Kontrollen sind wichtig, um Kausalität zu untermauern und biologische Rauscheffekte auszuschließen.

Grenzen, Übersetzungsprobleme und klinische Perspektiven

Trotz der vielversprechenden Resultate nennen die Autorinnen und Autoren mehrere wichtige Einschränkungen. Erstens wirkt die Fettsäurebehandlung nur auf Follikel, die sich in einer empfänglichen, ruhenden (Telogen-)Phase befinden und bereit sind, einen Wachstumsreiz zu empfangen. Beim Menschen ist die Haardichte des Kopfes dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Haarfollikel asynchron durch die Zyklen wandern — unterschiedliche Haare befinden sich gleichzeitig in Anagen, Katagen oder Telogen. Zweitens reflektiert langfristige Alopezie (z. B. androgenetische Alopezie) häufig Follikelminiaturisierung oder gar dauerhaften Follikelverlust; in solchen Fällen genügt ein Wachstumsreiz allein nicht, um verloren gegangene Strukturen wiederherzustellen.

Ein weiterer praktischer Punkt betrifft die Art der in der Studie verwendeten Mäusemodelle: Die Versuche arbeiteten mit rasierten, intakten Follikeln, nicht mit solchen, die durch Narbenbildung oder ausgedehnte Miniaturisierung verloren gegangen waren. Daher ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse von Mäusen auf den Menschen nicht trivial. Hautdicke, Follikelarchitektur, Immunantworten und Fettzelltypen unterscheiden sich zwischen Spezies, und auch die Penetration eines topischen Serums durch die menschliche Kopfhaut ist weniger vorhersehbar als bei dünnerer Mäusehaut. Die Forscher bewegen sich zwar in Richtung klinischer Studien, um Sicherheit und Wirksamkeit beim Menschen zu prüfen, doch werden größere, längerfristige Studien nötig sein, um zu klären, in welchem Ausmaß topische Fettsäurepräparate die Haardichte auf menschlichen Kopfhaaren tatsächlich erhöhen können.

Zu den praktischen Herausforderungen einer klinischen Entwicklung zählen Formulierungsfragen (z. B. welche Trägerstoffe die Hautdurchdringung optimieren), die Identifikation der genauen Fettsäureprofile, die am wirksamsten sind (gesättigte vs. einfach oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren), sowie toxikologische Untersuchungen zur Langzeitsicherheit. Auch regulatorische Aspekte — etwa die Klassifizierung als Kosmetikum, Medizinprodukt oder Arzneimittel — werden die Entwicklungspfade und Studiendesigns beeinflussen. In der klinischen Anwendung könnten Kombinationstherapien mit etablierten Mitteln (wie topischem Minoxidil oder systemischem Finasterid) untersucht werden, um additive oder synergetische Effekte auszuschöpfen, wobei Wechselwirkungen und Nebenwirkungsprofile sorgfältig zu evaluieren sind.

Warum das wichtig ist

- Die Studie identifiziert Adipozyten — häufig übersehene Stützzellen — als aktive Akteure in der Haarregeneration und erweitert damit das Zielspektrum für potenzielle Therapien gegen Haarausfall.

- Der Zugang über ein topisch applizierbares Serum bietet eine potenziell nichtinvasive Strategie, um Wachstumszyklen zu stimulieren, ohne auf Operationen oder Zelltransplantationen zurückgreifen zu müssen.

- Bestehendes Wissen über Fettsäuren, Hautbarriere und dermale Pharmakologie könnte die Formulierungsentwicklung und Sicherheitstests beschleunigen, sofern die genauen bioaktiven Komponenten präzise identifiziert werden.

In ihrer Publikation betonen die Autorinnen und Autoren, dass der Mensch grundsätzlich die regenerative Biologie besitzt, um nach Hautverletzungen Haare nachwachsen zu lassen — ein Überbleibsel evolutionärer Schutzmechanismen. Die gezielte Nutzung von Fettsäuresignalen könnte diese latente Fähigkeit aktivieren, ohne schädliche Reizungen zu verursachen. Dennoch sind noch offene Fragen zu beantworten: Wie genau entscheiden Makrophagen, wann sie Adipozyten zur Fettsäurefreisetzung anregen? Welche Moleküle vermitteln diese Kommunikation (z. B. Zytokine, Lipidmediatoren oder direkte Zell-Zell-Kontakte)? Und in welchem Maße modulieren systemische Stoffwechselzustände oder lokale metabolische Bedingungen die Wirkung?

Aus technischer Sicht wären weiterführende Experimente sinnvoll, die die Identität der wirksamen Fettsäuren präzisieren (z. B. Trennung nach Kettenlänge und Sättigungsgrad), die Rezeptoren oder Transporter auf Haarstammzellen identifizieren, die die Lipide aufnehmen und in zelluläre Signalwege einspeisen, sowie die Erfassung von Genexpressionsänderungen in Haarfollikeln nach Fettsäureexposition. Zusätzlich könnten bildgebende Verfahren und Single-Cell-RNA-Sequencing dazu beitragen, heterogene Reaktionen in verschiedenen Zellpopulationen besser zu beschreiben und potenzielle Responder- vs. Nonresponder-Profile zu definieren.

Aus klinischer Perspektive ist zu bedenken, dass Haarausfall multimodal sein kann: hormonelle Faktoren, genetische Prädisposition, Autoimmunmechanismen, lokale Entzündungen und Stoffwechselstörungen wirken oft zusammen. Dementsprechend könnte eine erfolgreiche therapeutische Strategie gegen Haarausfall auf mehreren Ebenen ansetzen — etwa Entzündungsmodulation, Revitalisierung retraumatisierter Follikel, Verhinderung weiterer Miniaturisierung und die Versorgung mit lokalen Wachstumsfaktoren oder Nährstoffen. Die hier beschriebene Fettsäure-basierte Methode fügt sich in dieses Konzept als möglicher Baustein ein, der in geeigneten Fällen die Reaktivierung vorhandener, aber ruhender Follikel unterstützen könnte.

Für Entwickler von Haut- und Haarpflegeprodukten bedeutet die Studie außerdem, dass eine Fokussierung auf lipidbasierte Wirkstoffträger lohnend sein könnte: Lipidpartikel können die Penetration verbessern, Fettsäuren schützen und eine gezielte Freisetzung erlauben. Klinische Prüfungen sollten verschiedene Parameter messen, darunter Haardichte, Haarstärke, Follikelgröße, Dauer der neuen Anagen-Phase sowie Sicherheitsendpunkte wie Hautirritation oder systemische Absorption. Außerdem wären längerfristige Follow-ups nötig, um zu prüfen, ob die erzeugten Haare dauerhaft bleiben oder ob wiederholte Anwendungen erforderlich sind.

Zusammenfassend bietet die Studie einen plausiblen, biologisch begründeten Weg hin zu neuen Therapien gegen Haarausfall und betont die komplexe Kommunikation zwischen Immunzellen, Fettzellen und Stammzellen in der Hautreparatur. Die Arbeit erweitert unser Verständnis der Haarbiologie, liefert wertvolle Ansatzpunkte für die Medikamentenentwicklung und macht deutlich, dass Fettstoffwechsel und Immunantworten eng miteinander verknüpft sind — Aspekte, die in künftigen translationalen Studien verstärkt berücksichtigt werden sollten.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen