10 Minuten

Schwarze Löcher, einst von theoretischem Rätsel umgeben, werden heute durch Bilder untersucht, die ihren Schatten und das umgebende Leuchten einfangen. Forschende nutzen diese Aufnahmen, um zu prüfen, ob Einsteins allgemeine Relativitätstheorie auch an den extremsten Grenzen der Gravitation Bestand hat — und um nach feinen Signaturen zu suchen, die auf neue Physik hindeuten könnten. Solche Bilddaten eröffnen neue Möglichkeiten, Raumzeitkrümmung, Photonendynamik und Akkretionsphysik in einem Zusammenspiel zu analysieren, das zuvor nur in numerischen Rechnungen existierte.

Why a black hole’s shadow matters

Als das Event Horizon Telescope (EHT) das erste jemals veröffentlichte Bild eines Schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie M87 und später von Sagittarius A* im Herzen unserer Milchstraße präsentierte, veränderte das grundlegend die Methoden, mit denen Astrophysiker die Gravitation testen können. Diese Bilder zeigen nicht das Schwarze Loch selbst — die Singularität bleibt verdeckt — sondern den hellen Ring aus heißem Plasma, der das Licht um den Ereignishorizont biegt. Diese dunkle Silhouette, der Schatten des Schwarzen Lochs, ist eine direkte Folge der von der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagten Raumzeitkrümmung und der Existenz von Photonensphären, in denen Photonen auf instabilen Bahnen zirkulieren.

„Was Sie auf diesen Bildern sehen, ist nicht das Schwarze Loch selbst, sondern die heiße Materie in seiner unmittelbaren Umgebung,“ erklärt Prof. Luciano Rezzolla von der Goethe-Universität Frankfurt, einer der Gruppen, die Methoden zur Gegenüberstellung von Theorie und Beobachtung entwickeln. „Solange die Materie außerhalb des Ereignishorizonts rotiert — bevor sie unweigerlich hineingezogen wird — kann sie letzte Lichtsignale emittieren, die wir prinzipiell detektieren können.“ Diese Signale werden zudem durch Magnetfelder, Turbulenzen und Strahlungsprozesse wie Synchrotronstrahlung geprägt, sodass die Bildstruktur Informationen über beide, die Gravitation und die Plasmaphysik, enthält.

Da Größe und Form des Schattens durch die Art und Weise bestimmt werden, wie Gravitation Licht ablenkt, können unterschiedliche Gravitationstheorien leicht unterschiedliche Schattenformen erzeugen. Wenn es gelingt, diese Unterschiede präzise zu messen und systematisch von astrophysikalischen Unsicherheiten zu trennen, lassen sich Schwarze Löcher als Laboratorien nutzen, um entweder Einsteins Theorie zu bestätigen oder Abweichungen aufzudecken, die auf neue physikalische Prinzipien hindeuten.

Simulating shadows: how scientists test competing theories

Das Testen der Gravitation auf Skalen von Schwarzen Löchern erfordert zwei wesentliche Komponenten: hochpräzise Beobachtungen und detaillierte theoretische Modelle. Rezzolla und seine Kolleginnen und Kollegen, in Zusammenarbeit mit Forschenden am Tsung-Dao Lee Institute in Shanghai, haben einen systematischen Rahmen entwickelt, um synthetische Schwarzes-Loch-Bilder, die von einer Vielzahl von Gravitationstheorien vorhergesagt werden, mit den zu erwartenden Teleskopmessungen zu vergleichen. Dieser Ansatz verbindet numerische Simulationen, Strahlungstransport und Bildrekonstruktion unter realistischen Beobachtungsbedingungen, inklusive Rausch- und Instrumenteneffekten.

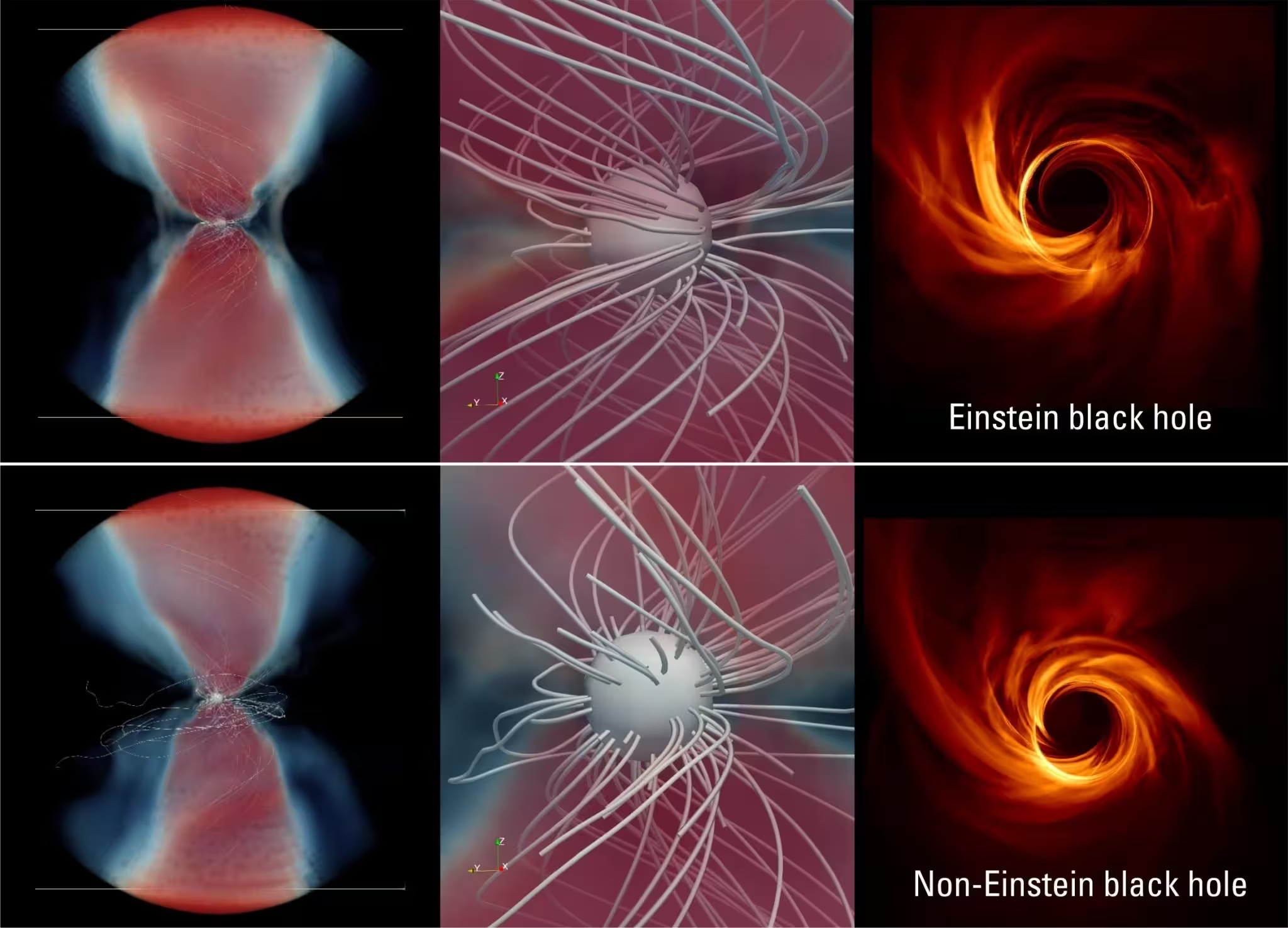

Bei der heutigen Auflösung der Teleskope sehen Schwarze Löcher, wie sie von verschiedenen Gravitationstheorien vorhergesagt werden, noch sehr ähnlich aus. Künftige Teleskope werden die Unterschiede deutlicher sichtbar machen und erlauben, Einsteins Schwarze Löcher von alternativen Modellen zu unterscheiden. Credit: Luciano Rezzolla/Goethe University

Das Team verwendet dreidimensionale, allgemeine relativistische magnetohydrodynamische (GRMHD) Simulationen, um das Verhalten von Plasma und Magnetfeldern in gekrümmter Raumzeit zu modellieren. Diese Simulationen liefern synthetische Radiobilder des heißen Gases um ein Schwarzes Loch — im Wesentlichen das, was ein zukünftiges, leistungsfähigeres Teleskop sehen könnte. Durch Variation der zugrunde liegenden Gravitationstheorie in der Simulation erzeugen die Forschenden eine Bibliothek vorhergesagter Schatten und Emissionsmorphologien, die anschließend mit Beobachtungsdaten verglichen werden können.

GRMHD-Simulationen koppeln Fluiddynamik, Magnetfeldentwicklung und relativistische Effekte; darüber hinaus werden radiative Prozesse und Strahlungstransport (ray-tracing, Monte-Carlo-Methoden) integriert, damit die synthetischen Bilder realistische spektrale und polarisationsabhängige Eigenschaften aufweisen. Solche Details sind wichtig, weil polarisationsabhängige Messungen zusätzliche Informationen über Magnetfeldgeometrien und Strömungen liefern, die wiederum die Interpretation des Schattenradius und der Ringasymmetrie beeinflussen.

„Die zentrale Frage lautete: In welchem Ausmaß unterscheiden sich Bilder von Schwarzen Löchern innerhalb verschiedener Theorien?“ sagt Erstautor Akhil Uniyal vom Tsung-Dao Lee Institute. Ihre Arbeit, veröffentlicht in Nature Astronomy, übersetzt diese Unterschiede in beobachtbare Kriterien: Messungen des Schattenradius, Asymmetrien im hellen Ring und subtile Verschiebungen in der Emissionsmorphologie können alle Hinweise darauf geben, welche Modelle weiterhin im Einklang mit den Daten stehen. Darüber hinaus wendet das Team statistische Verfahren an — etwa Bayessche Modellselektion und Markov-Chain-Monte-Carlo (MCMC) — um Unsicherheiten zu quantifizieren und systematische Fehler abzuschätzen.

Which alternatives can be ruled out now?

- Aktuelle EHT-Bilder sprechen bereits gegen einige extreme Szenarien wie nackte Singularitäten (Objekte ohne Ereignishorizont) und bestimmte Wurmloch-Modelle für M87 und Sagittarius A*, da solche Modelle Schatten erzeugen würden, die in ihrer Form und Größe deutlich mit den Beobachtungen unvereinbar sind. Insbesondere würde das Fehlen eines klar definierten Ereignishorizonts oder abweichende Photonensphären zu Bildstrukturen führen, die so nicht beobachtet werden.

- Mit den bestehenden Messunsicherheiten lassen sich jedoch bislang nur die exotischsten oder extremsten Abweichungen von der allgemeinen Relativität ausschließen. Viele modifizierte Gravitationstheorien, die nur kleine Abweichungen auf den relevanten Skalen vorsehen, bleiben mit der heutigen Datenlage kompatibel.

Kurz gesagt: Die gegenwärtige Auflösung lässt viele Alternativen weiterhin möglich. Die entscheidende Chance liegt im nächsten Quantensprung der Bildschärfe und in einer besseren Kontrolle systematischer Effekte wie Streuung in der interstellaren Materie, zeitlicher Variabilität (insbesondere relevant für das sehr variable Sagittarius A*) und Modellierungsunsicherheiten der Akkretionsphysik.

Sharper telescopes, decisive tests

Die Auflösung ist der begrenzende Faktor. Das EHT arbeitet wie eine virtuelle erdgroße Radioteleskop-Schüssel, indem es weit auseinander liegende Radiostationen via Very Long Baseline Interferometry (VLBI) miteinander verknüpft. Das ergibt eine beispiellose Winkelauflösung, doch um winzige Abweichungen von Einsteins Vorhersagen zu detektieren, ist noch feinere Detailsicht nötig — eine Präzision vergleichbar damit, vom Erdboden aus eine Münze auf der Mondoberfläche zu erkennen.

Die Forschenden schätzen, dass Winkelauflösungen deutlich besser als eine Millionstel Bogensekunde (Mikrobogensekunde, 1 μas) erforderlich sind, um systematisch viele alternative Gravitationstheorien von der allgemeinen Relativität zu unterscheiden. Dieses Ziel liegt außerhalb der gegenwärtigen technischen Möglichkeiten, ist aber durch geplante Aufrüstungen erreichbar: der Ausbau des EHT-Netzwerks um weitere terrestrische Radioteleskope, Verbesserungen der Empfindlichkeit und Bandbreite sowie — potenziell — die Stationierung von Radioteleskopen im Weltraum, um die virtuelle Basislinie weit über den Durchmesser der Erde hinaus zu verlängern.

Space-VLBI-Missionen könnten die maximale Baseline um Größenordnungen vergrößern und so die Winkelauflösung drastisch steigern. Gleichzeitig sind erhöhte Bandbreiten, sensiblere Empfänger und verbesserte Kalibrierungsverfahren notwendig, um die dynamische Bandbreite und das Signal-Rausch-Verhältnis zu optimieren. Weiterhin sind Fortschritte in der Bildrekonstruktion, etwa durch regularisierte inversionsgestützte Methoden, maschinelles Lernen und umfassende Simulationsbibliotheken, notwendig, um echte physikalische Signale von Artefakten zu unterscheiden.

Mit steigender Auflösung und verbesserter dynamischer Bandbreite werden die Unterschiede zwischen den Schatten, die verschiedene Theorien vorhersagen, deutlicher. Das bedeutet, dass künftige Beobachtungen entweder die Beschränkungen für alternative Modelle verschärfen oder kleine, reproduzierbare Abweichungen von Einsteins Gleichungen aufdecken könnten — eine Entdeckung, die die Grundlagen der Physik erheblich erschüttern würde.

What this means for fundamental physics

Einsteins allgemeine Relativitätstheorie hat mehr als ein Jahrhundert lang jede experimentelle Prüfung überstanden, von der Periheldrehung des Merkur bis hin zu Gravitationswellenmessungen durch LIGO und Virgo. Schwarze Löcher bieten ein noch nie dagewesenes Prüfgebiet: enorme Massen, konzentriert auf ein kleines Volumen, erzeugen Gravitationsfelder, die Raumzeit in Bereiche zwingen, die wir auf der Erde nicht direkt reproduzieren können. Eine eindeutige Abweichung würde eine grundlegende theoretische Neubewertung auslösen und auf eine neue, umfassendere Theorie hindeuten, die in nicht-extremen Bedingungen wieder zur allgemeinen Relativitätstheorie konvergiert.

Auch das Ausschließen vieler alternativer Modelle ist wissenschaftlich wertvoll. Jede Beschränkung verengt die theoretische Landschaft und leitet Forschende zu konsistenten Beschreibungen, die sowohl Quantentheorie als auch Gravitation berücksichtigen — das langfristige Ziel einer quantisierten Gravitationstheorie. Solche Einschränkungen können auch helfen, bestimmte Parameterbereiche in konkreten Modellen (z. B. skalare Felder, zusätzliche Dimensionen, nicht-minimale Kopplungen) auszuschließen oder zu begrenzen.

Darüber hinaus liefern präzise Messungen des Schattens und der ringförmigen Emission Einblicke in Akkretionsprozesse, Magnetfeldkonfigurationen und Jetentstehung, was wiederum Rückkopplungen auf die Interpretation von Hochenergiephänomenen in Aktiven Galaxienkernen (AGN) und bei stellaren Schwarzen Löchern erlaubt. Somit tragen diese Beobachtungen sowohl zur Grundlagenphysik als auch zur Astrophysik bei.

Expert Insight

„Schwarze Löcher erlauben Experimente, die in keinem Labor möglich sind,“ sagt Dr. Maya Herrera, Astrophysikerin und Wissenschaftskommunikatorin. „Die Kombination aus realistischen Simulationen und immer schärferen Bildern verwandelt philosophische Debatten in empirische Wissenschaft. Falls Einsteins Theorie bei solchen Tests versagt, würde das ein neues Kapitel der Physik aufschlagen — aber selbst wenn sie standhält, wäre das eine tiefgreifende Bestätigung dafür, wie exakt die allgemeine Relativität unseren Kosmos beschreibt.“

Experten betonen zudem die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit: Instrumenteningenieurwesen, Datenwissenschaft, numerische Relativität, Plasmaphysik und Beobachtungsastronomie müssen koordiniert werden, um robuste Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch die Reproduzierbarkeit von Bildrekonstruktionen durch unabhängige Teams ist entscheidend, um systematische Fehler auszuschließen und die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse zu erhöhen.

Looking ahead: telescopes, timelines and expectations

Der Ausbau zusätzlicher bodengebundener Radioteleskope, Verbesserungen in Bandbreite und Datenverarbeitung sowie die ambitionierte Idee einer weltraumbasierten Radiantenenneneinheit sind die Hauptwege zur erforderlichen Auflösung. Innerhalb weniger Jahre könnten schrittweise Upgrades beginnen, die heutigen Unsicherheiten zu reduzieren; innerhalb eines Jahrzehnts bis zwei hoffen Astronomen, die winkelpräzise Genauigkeit zu erreichen, die nötig ist, um verbindliche Aussagen über konkurrierende Gravitationstheorien zu treffen. Parallel dazu werden besser abgestimmte Beobachtungskampagnen notwendig sein, die Mehrfrequenzdaten, Polarisationsmessungen und zeitaufgelöste Beobachtungen kombinieren.

In der Zwischenzeit liefert die von Rezzolla, Uniyal und ihren Kollaborateurinnen entwickelte Methodik eine Roadmap: robuste, modellunabhängige Metriken für Schattengröße und Morphologie etablieren; Simulationen so weit treiben, dass sie realistische Plasmaphysik und Strahlungsprozesse abbilden; und Beobachtungskampagnen gezielt planen, um die unterscheidende Kraft zwischen Theorien zu maximieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der Quantifizierung systematischer Unsicherheiten — etwa durch interstellare Streuung bei Sagittarius A* oder durch variierende Akkretionsraten — damit die Interpretation statistisch abgesicherte Schlüsse erlaubt.

Es steht nicht weniger als unser Verständnis von Raum, Zeit und Gravitation auf dem Spiel. Die nächste Generation von Schwarzes-Loch-Aufnahmen wird nicht nur spektakuläre visuelle Errungenschaften sein; sie werden auch präzise Sonden der fundamentalen Regeln, die das Universum regieren. Ob sie Einsteins Erbe untermauern oder den Weg zu neuer Physik öffnen — die kommenden Jahre versprechen entscheidende Fortschritte und viele spannende Entdeckungen im Feld der Schwarzen Löcher und der Gravitationstheorie.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen