7 Minuten

Jüngste Forschung aus den Vereinigten Staaten zeigt einen besorgniserregenden Anstieg an gemeldeten Problemen mit Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Entscheidungsfindung – insbesondere bei Erwachsenen unter 40 Jahren. Eine über ein Jahrzehnt laufende Auswertung von Millionen von Umfrageantworten deutet darauf hin, dass soziale und wirtschaftliche Faktoren die kognitive Gesundheit jüngerer Generationen nachhaltig verändern könnten.

Ergebnisse der groß angelegten Studie

Ein Forscherteam unter der Leitung von Ka‑Ho Wong von der University of Utah wertete mehr als 4,5 Millionen Antworten aus, die zwischen 2013 und 2023 erhoben wurden, um selbstberichtete kognitive Beeinträchtigungen bei erwachsenen US‑Bürgern nachzuverfolgen. Das Team definierte kognitive Beeinträchtigung als ernsthafte Schwierigkeiten mit Gedächtnis, Konzentration oder Entscheidungsfindung und schloss Personen aus, die eine Depression angegeben hatten.

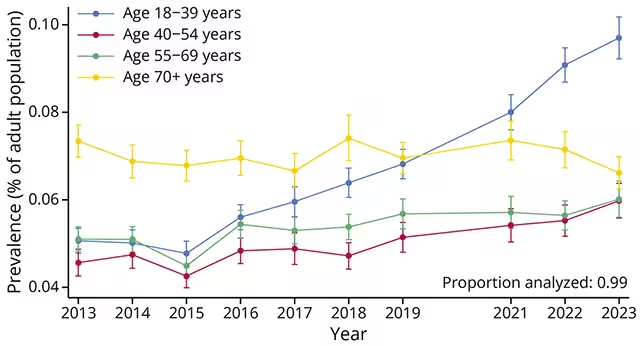

Die Kerndaten sind auffällig. Insgesamt stieg der Anteil der Erwachsenen, die von ernsthaften kognitiven Schwierigkeiten berichteten, von 5,3 Prozent im Jahr 2013 auf 7,4 Prozent im Jahr 2023. Besonders dramatisch war die Veränderung bei den 18‑ bis 39‑Jährigen: Ihre gemeldete Rate hat sich im Lauf des Jahrzehnts nahezu verdoppelt und stieg von 5,1 Prozent auf 9,7 Prozent.

Die selbstberichteten Raten kognitiver Beeinträchtigung stiegen in nahezu allen Altersgruppen, mit Ausnahme der über 70‑Jährigen.

Wer besonders betroffen ist und warum das relevant ist

Die Studie beschränkte sich nicht auf bloße Gesamtzahlen. Sie identifizierte auch Muster in Zusammenhang mit Einkommen, Bildungsniveau und ethnischer Zugehörigkeit. Erwachsene mit einem Jahreseinkommen unter 35.000 US‑Dollar und Personen mit niedrigerem Bildungsstand verzeichneten größere Zuwächse als der Durchschnitt. Unter den ethnischen Gruppen berichteten American Indian und Alaska Native Erwachsene die höchste Prävalenz.

Der Gefäßneurologe Adam de Havenon von der Yale University, Koautor der Studie, hebt hervor, dass diese Ergebnisse soziale Determinanten als Teil der Erklärung nahelegen. Er betont, dass Gedächtnis‑ und Denkprobleme offenbar besonders bei Menschen zunehmen, die bereits strukturellen Benachteiligungen ausgesetzt sind — eine Beobachtung mit weitreichenden Folgen für die öffentliche Gesundheit und politische Maßnahmen.

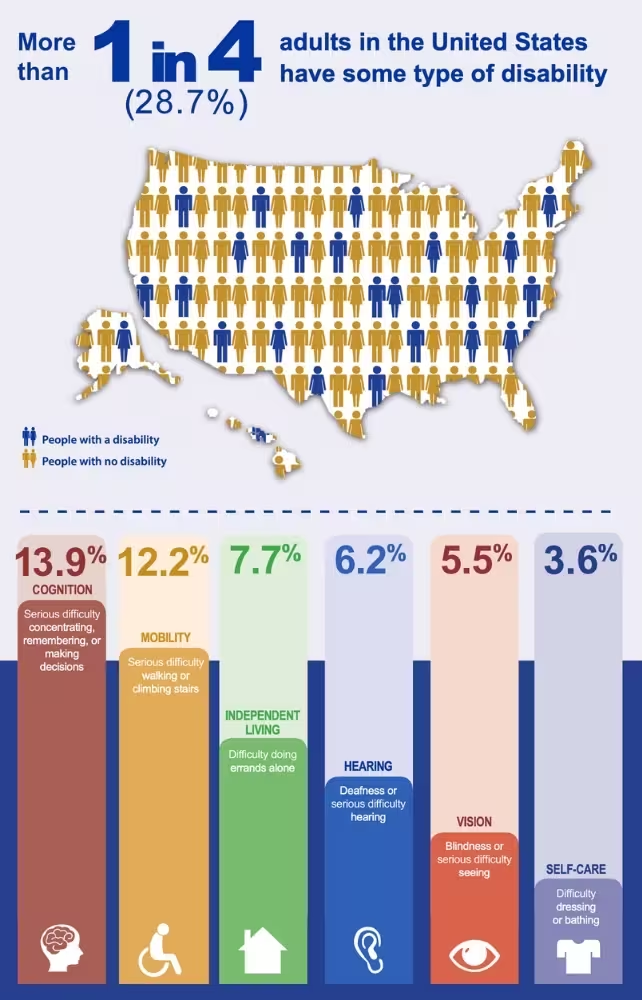

Zum Kontext: Jährliche CDC‑Befragungen schätzten, dass 13,9 Prozent der US‑Erwachsenen bis 2022 eine kognitive Beeinträchtigung angaben, womit dies die am häufigsten gemeldete Behinderung in diesen Umfragen war.

13,9 Prozent der US‑Erwachsenen berichten über eine kognitive Beeinträchtigung. (CDC)

Mögliche Treiber: ein komplexes, multifaktorielles Bild

Die neue Analyse identifiziert keine einzelne Ursache. Selbstberichtete Maßzahlen ersetzen keine klinische Diagnose, doch das Ausmaß der Zunahme verlangt nach genauer Betrachtung. Die Autorinnen und Autoren sowie weitere Expertinnen und Experten verweisen auf ein Bündel plausibler Faktoren, die zusammenwirken könnten.

- Größere Bereitschaft, Probleme mit psychischer Gesundheit oder kognitiven Leistungen zu melden, insbesondere bei jüngeren Erwachsenen.

- Anhaltende und indirekte Auswirkungen der COVID‑19‑Pandemie auf Kognition, Alltagsstruktur und soziale Teilhabe.

- Wachsende wirtschaftliche Unsicherheit, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Stress durch Arbeitsplatzinstabilität.

- Zunahme der Zeit, die mit digitalen Geräten verbracht wird, veränderte Aufmerksamkeitsmuster und gestörter Schlaf.

Keiner dieser Faktoren allein erklärt das Gesamtbild. Die Forschenden betonen, dass meist überschneidende soziale, ökonomische und verhaltensbezogene Einflüsse die wahrscheinlichste Erklärung sind. Die starken Zuwächse bei jüngeren Erwachsenen sind besonders besorgniserregend, da sie langfristige Folgen für Produktivität, Gesundheitsnachfrage und das gesellschaftliche Wohlbefinden nach sich ziehen können.

Aus epidemiologischer Sicht ist es wichtig, zwischen kurzfristigen Schwankungen und dauerhaften Trends zu unterscheiden. Selbst wenn ein Teil des Anstiegs durch veränderte Meldebereitschaft erklärt wird, bleibt die Frage offen, inwieweit tatsächliche Verschlechterungen der kognitiven Leistungsfähigkeit — gemessen an Gedächtnis, Aufmerksamkeit und exekutiven Funktionen — vorliegen. Hierzu sind standardisierte neuropsychologische Tests und longitudinale Daten erforderlich.

Stärken der Studie, Einschränkungen und worauf zu achten ist

Zu den Stärken der Untersuchung zählen die große Stichprobengröße und der Zehnjahreszeitraum, wodurch Veränderungen in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Alterskohorten sichtbar werden. Diese Breite erlaubt es, Subgruppen‑Analysen vorzunehmen und Trends zu vergleichen.

Gleichzeitig gibt es klare Limitationen: Der kognitive Status wurde per Telefonbefragung selbst berichtet und nicht mit standardisierten klinischen Tests erhoben. Depression wurde ausgeschlossen, doch andere Komorbiditäten — etwa Angststörungen, chronische Krankheiten oder Medikamenteneffekte — können die Selbsteinschätzung beeinflussen. Auch soziale Erwünschtheit, Erinnerungseffekte und Zugang zu Gesundheitssystemen spielen eine Rolle.

Zukünftige Forschung sollte Bevölkerungserhebungen mit longitudinalen klinischen Studien koppeln, standardisierte kognitive Tests verwenden und biologische Messgrößen integrieren, um kausale Pfade besser zu treffen. Beispielsweise könnten Biomarker, Neuroimaging und Informationen zu Schlaf, Infektionsvorgeschichte (inklusive Long‑COVID), Medikamentengebrauch und Umweltbelastungen kombiniert werden, um Mechanismen zu differenzieren.

Auf politischer Ebene sind Antworten denkbar, die über rein medizinische Maßnahmen hinausgehen: Maßnahmen, die sozioökonomische Ursachen adressieren — wie bessere Zugänge zur Gesundheitsversorgung, Bildungsförderung, Maßnahmen gegen Armut und stabile Beschäftigung — könnten ebenso wichtig sein wie gezielte medizinische Interventionen und Präventionsprogramme.

Expertinnen‑ und Experteneinschätzung

Dr. Lina Morales, eine fiktive Fachärztin für öffentliche Gesundheitsneurologie und Wissenschaftskommunikatorin, bietet einen praxisorientierten Blick: 'Wenn große Bevölkerungsgruppen vermehrt über Gedächtnis‑ und Konzentrationsprobleme berichten, ist das ein Hinweis auf Veränderungen in Umwelt und Gesellschaft ebenso wie auf medizinische Ursachen. Wir benötigen integrierte Forschungsansätze, die Schlaf, Stressbelastung, Infektionsgeschichte und Arbeitsbedingungen zusammen betrachten. Interventionen sind am wirkungsvollsten, wenn klinische Versorgung mit Politiken verknüpft wird, die wirtschaftliche Belastung reduzieren und den Zugang zu psychischer Gesundheitsversorgung verbessern.'

Kurz gesagt: Die Studie in Neurology funktioniert als Alarmzeichen. Sie klärt die wissenschaftliche Debatte über Ursachen nicht abschließend, liefert aber ein klares Plädoyer für dringende Forschung und politische Aufmerksamkeit zur kognitiven Gesundheit jüngerer Erwachsener.

Für Entscheidungsträgerinnen und -träger, Arbeitgeber, Bildungseinrichtungen und Gesundheitsdienste ergeben sich praktische Fragen: Wie sollten Arbeitgeber, Schulen und Gesundheitssysteme reagieren? Welche Screening‑ und Präventionsstrategien können helfen, die Belastung durch kognitive Beeinträchtigungen zu verringern? Die Daten deuten darauf hin, dass Antworten über die reine Klinik hinausgehen müssen und die sozialen sowie wirtschaftlichen Strukturen des Alltags berücksichtigen sollten.

Auf individueller Ebene können bewährte Maßnahmen die kognitive Resilienz unterstützen: ausreichender und regelmäßiger Schlaf, strukturierte Tagesabläufe, Stressmanagement, körperliche Aktivität, ausgewogene Ernährung und der Zugang zu psychosozialer Unterstützung. Von größerer Bedeutung sind jedoch systemische Interventionen, die Gesundheit, Bildung und Beschäftigung stabilisieren.

Die Forscherinnen und Forscher beobachteten zudem, dass sich das Muster im höheren Alter anders darstellt: Bei Seniorinnen und Senioren wurde kein genereller Anstieg berichtet. Tatsächlich sanken die Raten bei Menschen ab 70 Jahren leicht, von 7,3 Prozent im Jahr 2013 auf 6,6 Prozent im Jahr 2023. Diese gegensätzliche Entwicklung legt nahe, dass Alterskohorten unterschiedlichen Risikoprofilen und Schutzfaktoren unterliegen. Für ältere Erwachsene könnten unterschiedliche Gesundheitsdienste, Präventionsprogramme und Lebensstilfaktoren eine Rolle spielen.

Methodisch bleibt zu klären, ob die beobachteten Kohorten‑Effekte durch Veränderungen in der Lebenserwartung, Selektionsprozesse (z. B. wer an Umfragen teilnimmt), differierende Gesundheitsversorgung oder generelle gesellschaftliche Veränderungen geprägt sind. Ein vertiefter Blick in die Daten — etwa auf regionale Unterschiede, städtische versus ländliche Populationen, Berufsfelder, familiäre Belastungen und Mikroumgebungen — ist notwendig, um gezielte Maßnahmen zu entwickeln.

Abschließend ist festzuhalten: Die Kombination aus großem Datensatz und auffälligen Altersunterschieden macht diese Studie zu einem wichtigen Ausgangspunkt für weitere Forschung. Sie fordert politisches Handeln, interdisziplinäre Studien und präventive Maßnahmen, die Kognition, mentale Gesundheit, ökonomische Stabilität und digitale Lebenswelten zusammendenken.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen