7 Minuten

Das frühe Universum erlaubte möglicherweise ein Schwarzes-Loch-Wachstum auf Weisen, die heute nicht mehr stattfinden. Neue hydrodynamische Simulationen stellen die Vorstellung in Frage, dass Verschmelzungen oder eine gleichmäßige, am Eddington-Limit begrenzte Akkretion allein die Milliarden-Sonnen-Massen schweren Schwarzen Löcher erklären können, die wir beobachten, als das Kosmos noch jünger als eine Milliarde Jahre war.

Riesige Schwarze Löcher, wo wir sie nicht erwarteten

Supermassive Schwarze Löcher sitzen im Zentrum fast jeder beobachtbaren Galaxie. Unsere eigene Milchstraße beherbergt ein rund vier Millionen Sonnenmassen schweres Objekt in etwa 27.000 Lichtjahren Entfernung. Andere Galaxien tragen deutlich größere Monster: Das berühmt abgebildete Schwarze Loch in M87 wiegt grob 6,5 Milliarden Sonnen, und die größten bekannten Kandidaten überschreiten 40 Milliarden Sonnenmassen.

Konventionelle Entstehungspfade — hierarchischer Aufbau von Galaxien und Verschmelzungen von Schwarzen Löchern — funktionieren gut, um über Milliarden von Jahren massive Schwarze Löcher zu erzeugen. In diesem Rahmen wachsen kleinere Samen durch Akkretion und wiederholte Merger und werden durch das gravitative Gerüst der Dunklen Materie sowie die Expansion unter dem Einfluss der Dunklen Energie geformt. Diese Zeitlinie sagt einen einfachen Trend voraus: Je weiter wir in die Vergangenheit blicken, desto kleiner sollten die zentralen Schwarzen Löcher im Allgemeinen sein.

Beobachtungen, die die Uhr durcheinanderbringen

Mit tiefen Beobachtungen, etwa durch das James Webb Space Telescope (JWST), änderte sich dieses Bild. Astronomen fanden Quasare, die von Milliarden-Sonnen-Massen schweren Schwarzen Löchern angetrieben werden, als das Universum nur einige hundert Millionen Jahre alt war. Solche frühen Giganten sind zu massereich und erscheinen zu früh, um allein durch langsames, merger-getriebenes Wachstum erklärt zu werden.

Illustration eines Schwarzen Lochs, das extrem schnell (super-Eddington) wächst

Weshalb ist das ein Problem? Das Massenzuwachs von Schwarzen Löchern durch Gasakkretion ist durch Strahlungsdruck begrenzt: Wenn einströmendes Gas sich erwärmt, emittiert es Photonen, die auf das einfallende Material zurückdrücken. Diese Grenze — das Eddington-Limit — setzt eine effektive maximale stationäre Wachstumsrate. Unter Eddington-begrenzter Akkretion würden selbst die schnellsten plausiblen frühen Wachstumsraten Schwierigkeiten haben, innerhalb weniger hundert Millionen Jahre Milliarden von Sonnenmassen zu erreichen.

Könnten die Regeln in den kosmischen Dunklen Zeitaltern anders gewesen sein?

Eine neue Studie auf arXiv (Wu et al., 2025) nutzt fortgeschrittene, hochaufgelöste hydrodynamische Simulationen, um das Schwarze-Loch-Wachstum während der kosmischen Dunkelalters zu untersuchen: jener Epoche nach der Rekombination, in der sich Atome bildeten, und vor dem großflächigen Wiederaufheizen durch die ersten Sterne und Galaxien. Diese Phase ist entscheidend, weil hier die ersten Strukturen und potenziellen Schwarzen-Loch-Samen aus primordialen Dichteschwankungen hervorgingen.

Die Simulationen identifizieren Regionen mit hoher Gasdichte, in denen das übliche strahlungsgetriebene Feedback das Gas in der Umgebung eines entstehenden Schwarzen Lochs nicht effektiv wegräumen kann. In diesen dicht gedrängten Nischen überschreitet die Akkretionsrate vorübergehend das klassische Eddington-Limit. Diese super-Eddington-Phasen ermöglichen es einem Samen, sehr schnell zu wachsen — typischerweise bis auf ungefähre Größenordnungen von 10.000 Sonnenmassen — deutlich schneller als in späteren kosmischen Epochen.

Technisch ist dieses Verhalten das Ergebnis einer komplizierten Wechselwirkung zwischen Gasdynamik, Radiative Transfer und Gravitation: Schmale, hochdichte Gasströme (so genannte "cold flows" oder filamentäre Zuflüsse) können das Zentrum kontinuierlich speisen und dabei Strahlungsdruck und Ausströmungen teilweise abschirmen. Solche Bedingungen sind in frühen, noch wenig geordneten Halos häufiger, insbesondere in Regionen mit geringer Metallizität, wo Kühlwege anders funktionieren als in späteren, metallreicheren Galaxien.

Limits und Vorbehalte: Ein Sprint, kein Marathon

Der Vorteil der super-Eddington-Akkretion ist jedoch offenbar transient. Sobald die simulierten Schwarzen Löcher etwa 10^4 Sonnenmassen erreichen, setzen Strahlung, thermisch getriebene Winde und jet-ähnliche Ausströmungen einen Feedback-Mechanismus in Gang, der das Wachstum wieder auf Eddington-ähnliche Raten drosselt. Auf längeren Zeitskalen können Schwarze Löcher, die konstant sub-Eddington akkretieren, jene überholen, die nur einen frühen super-Eddington-Sprint hatten.

Die Studie verwendet eine passende Analogie: Usain Bolt mag der schnellste Sprinter sein, doch in einem Langstreckenrennen wird er von einem beständigen Marathonläufer überholt. Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen schneller, aber kurzlebiger Massenakkumulation und nachhaltiger, langfristiger Masseakkumulation, die über viele Merger- und Akkretionsphasen hinweg erfolgt.

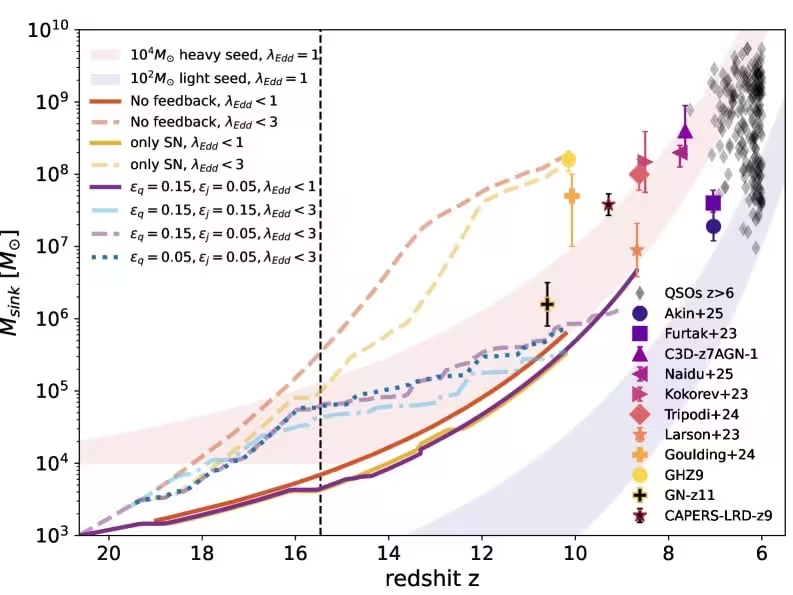

Ein Diagramm von Schwarzen-Loch-Modellen zeigt, dass super-Eddington-Wachstum nicht zu langfristigen Massenvorteilen führt.

Kurz gesagt: Super-Eddington-Akkretion im frühen Universum ist hilfreich, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Sie allein reicht wahrscheinlich nicht aus, um die beobachteten Milliarden-Sonnen-Massen-Quasare bei sehr hohen Rotverschiebungen zu erklären. Deshalb bleiben mehrere offene Fragen und alternative Erklärungsansätze relevant.

Was das bedeutet: Massive Samen oder exotische Ursprünge

Wenn weder stetiges Eddington-begrenztes Wachstum, noch kurzlebige super-Eddington-Phasen, noch gewöhnliche Merger das Aufkommen der frühen Giganten vollständig erklären können, wird die Forschung in Richtung alternativer Ideen getrieben. Eine Möglichkeit ist, dass die Samen selbst ungewöhnlich massereich waren — direkt aus dem Kollaps großer Gaswolken entstanden, aus dichten Sternhaufen hervorgegangen oder sogar durch exotische Prozesse kurz nach der Inflation gebildet wurden. Diese sogenannten "heavy seed"-Szenarien starten ein Schwarzes Loch bereits im Bereich von 10^4–10^6 Sonnenmassen und reduzieren so drastisch das erforderliche weitere Wachstum, um Milliarden-Sonnen-Massen zu erreichen.

Weitere diskutierte Wege umfassen schnellen Direktkollaps in metallarmen Umgebungen, bei dem Strahlungshemmung durch Fragmentierung unterdrückt ist, oder sogar primordial entstandene Schwarze Löcher, die aus frühuniversalen Dichtefluktuationen resultieren könnten. Jede dieser Hypothesen hat beobachtbare Folgen: Massive Samen würden beispielsweise die erwartete Zahl schwacher Quasare bei hohen Rotverschiebungen verändern und die Verteilung früher Galaxieneigenschaften wie Sternentstehungsraten, Massenverhältnisse und Halo-Besetzungsstatistiken beeinflussen.

Aus Sicht der Kosmologie und Galaxienbildung hat die Natur der Schwarzen-Loch-Samen direkte Rückkopplungen auf die frühe Strukturentstehung: Ein schwerer Samen kann die Entwicklung seines Wirtsgalaxienkerns durch frühe Energieeinträge (Feedback) modulieren, die Kühlung von Gas bremsen oder umleiten und so die spätere Sternbildung beeinflussen. Das hat Konsequenzen für die Reionisationsgeschichte, für die frühe Metallanreicherung und für die beobachtbare Verteilung von Leuchtdichten im hohen Rotverschiebungsbereich.

Fachliche Einordnung

"Diese Simulationen sind ein wichtiger Schritt, weil sie die komplexe Hydrodynamik der frühen Akkretion modellieren", sagt Dr. Maya R. Santos, eine Astrophysikerin, die auf Schwarze-Loch-Entstehung spezialisiert ist. "Sie zeigen, dass super-Eddington-Episoden auftreten können, machen aber auch deutlich, dass wir entweder massive Anfangssamen oder neue Physik benötigen, um die frühesten Quasare vollständig zu erklären."

Die Ergebnisse sind in einen breiteren Kontext von Beobachtungen und theoretischen Modellen einzuordnen: Instrumente wie JWST, zukünftige bodengebundene Extremely Large Telescopes (ELTs) und tiefer aufgelöste Simulationen mit Radiative-Transfer werden es ermöglichen, Hypothesen zu testen. Indem Astronomen leuchtschwache Hoch-Redshift-Quasare und ihre Wirtsgalaxien kartieren, hoffen sie, zwischen Szenarien zu unterscheiden, ob frühe supermassive Schwarze Löcher Nachfahren seltener, massereicher Samen sind oder Resultate exotischer Entstehungskanäle.

Für die Modellierung sind mehrere technische Faktoren kritisch: die Auflösung der Simulation, die Behandlung von Radiativem Transfer, die Modellierung von Magnetfeldern, die Implementierung von subgrid-Physik für Akkretionsscheiben und Feedback sowie die statistische Repräsentativität der simulierten Volumina. Fortschritte in diesen Bereichen werden die Zuverlässigkeit von Vorhersagen erhöhen und die Vergleichbarkeit mit Beobachtungsdaten verbessern.

Schließlich hat die Diskussion um frühe Supermassive Schwarze Löcher auch Implikationen für die Suche nach Gravitationswellenquellen im frühen Universum: Massive Samen und frühe Merger liefern unterschiedliche Vorhersagen für das Ereignisraten-Spektrum von Verschmelzungen, das zukünftige Missionskonzepte wie LISA (Laser Interferometer Space Antenna) untersuchen können.

Die Kombination aus Theorie, Simulation und Beobachtung — einschließlich hochaufgelöster Bilder, Spektren und großskaliger Quasar-Zählungen — wird entscheidend sein, um die Ursprünge dieser kosmischen Riesen aufzudecken. Bis dahin bleiben heavy-seed-Modelle, Direkter-Kollaps-Szenarien, super-Eddington-Phasen und mögliche primordialen Erzeugungsmechanismen alle plausible Bestandteile eines umfassenden Bildes.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen