12 Minuten

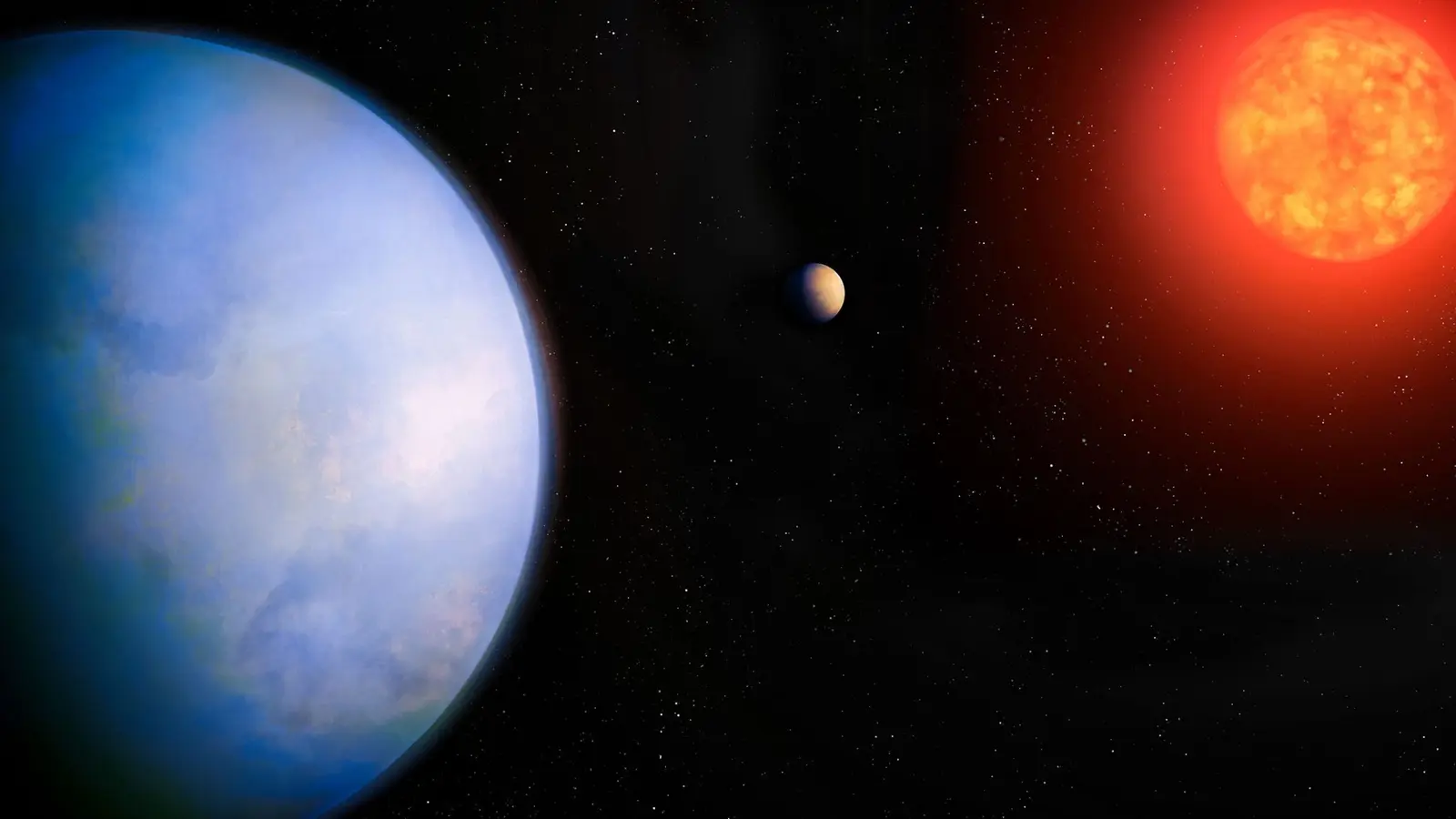

Weniger als 20 Lichtjahre von der Erde entfernt haben Astronomen ein neues Ziel ausgewählt, das die Suche nach Leben jenseits unseres Sonnensystems neu ausrichten könnte. Der Planet GJ 251 c ist eine Super-Erde – etwa viermal so massiv wie die Erde – und befindet sich innerhalb der habitablen Zone seines Sterns, wo bei passenden atmosphärischen Bedingungen flüssiges Wasser existieren könnte. Die Entdeckung vereint Jahrzehnte an Radialgeschwindigkeitsdaten mit moderner Infrarotspektroskopie und platziert diese nahe Welt eindeutig auf der Liste für die nächste Generation von Teleskopen. Sie ist sowohl für die Exoplanetenforschung als auch für die Astrobiologie von Interesse, da nahe, gut charakterisierbare Kandidaten die besten Chancen bieten, Atmosphären und potenzielle Biosignaturen zu untersuchen.

Warum GJ 251 c wichtig ist: ein vielversprechender Nachbar in der Suche nach Leben

Das Auffinden eines möglicherweise felsigen Planeten in der habitablen Zone eines nahen Sterns ist für Astronomen vergleichbar mit dem Fund eines hellen, zugänglichen Hinweises in einem langjährigen Rätsel. GJ 251 c erfüllt mehrere Kriterien, die ihn wissenschaftlich wertvoll machen: die Nähe zur Erde (unter 20 Lichtjahren), die wahrscheinlich felsige Zusammensetzung und ein orbitaler Abstand, bei dem Temperaturen flüssiges Wasser erlauben könnten – vorausgesetzt, der Planet hat eine Atmosphäre behalten. Zusammengenommen machen diese Faktoren den Planeten zu einem Spitzenkandidaten für die Atmosphärencharakterisierung mit zukünftigen Großteleskopen und Instrumenten zur Suche nach Biosignaturen. Zudem erleichtert die geringe Entfernung detaillierte Beobachtungen, da Signalstärke und Winkeltrennung besser für hochauflösende Instrumente zugänglich sind.

Warum sind Super-Erden relevant? Diese Planeten liegen in Größe und Masse zwischen Erde und Neptun und gehören zu den häufigsten Ergebnissen der Planetenbildung. Sie bieten eine interessante Zwischenposition: größer als die Erde (was die Entdeckung und Nachbeobachtung erleichtert), dabei aber möglicherweise felsig statt gasförmig. Super-Erden erlauben Studien von Atmosphären unter Bedingungen, die sich von denen der Erde unterscheiden können, zum Beispiel durch stärkere Gravitation, andere Atmosphärenmassen oder veränderte Photochemie. Sollte GJ 251 c über eine geeignete Atmosphäre verfügen, könnte er Biosignaturgase zeigen – Moleküle wie Sauerstoff, Methan oder bestimmte Gasverhältnisse, die schwer abiogen zu erzeugen sind – was sowohl Astrobiologen als auch Komitees zur Vergabe von Teleskopzeit interessieren würde. Gleichzeitig liefern nahegelegene Super-Erden wichtige Daten zur Statistik von Planetenhäufigkeiten und zur Validierung von Modellen zur planetaren Entwicklung, Migration und Atmosphärenentstehung.

Wie Astronomen GJ 251 c entdeckten: Instrumente und lange Beobachtungsbasen

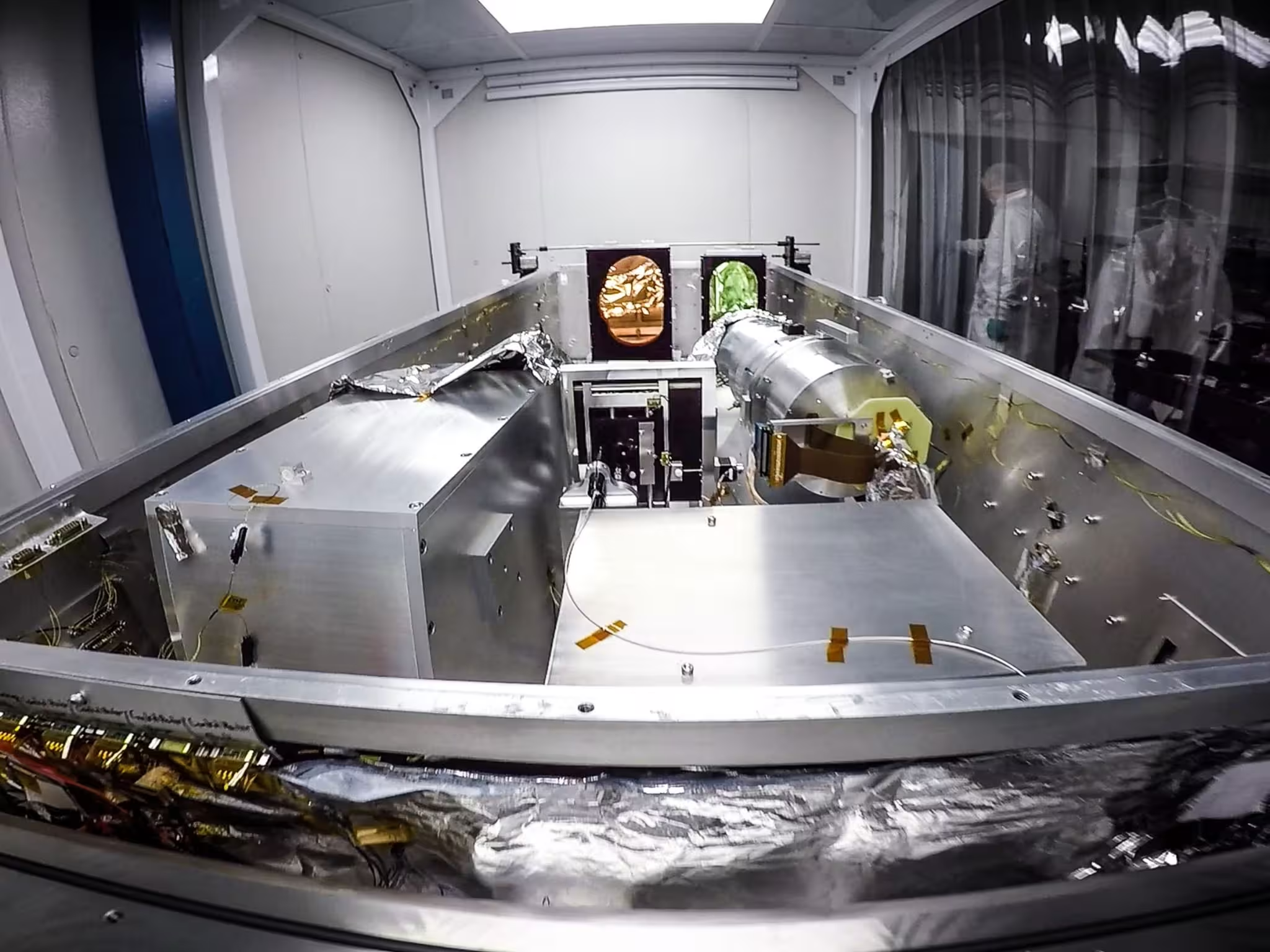

Diese Entdeckung ist ein Lehrbuchbeispiel für geduldiges Datensammeln kombiniert mit instrumenteller Innovation. Der Kandidat wurde aus mehr als zwei Jahrzehnten an Beobachtungen mittels präziser Radialgeschwindigkeitsmessungen herausgelöst. Das Schüsselinstrument war der Habitable-Zone Planet Finder (HPF), ein hochauflösender Nahinfrarot-Spektrograph, montiert am Hobby-Eberly-Teleskop des McDonald-Observatoriums. HPF wurde gezielt entwickelt, um niedermassige Planeten um kühle, nahe Sterne aufzuspüren, indem minimale Doppler-Verschiebungen im Sternlicht detektiert werden. Seine Stabilität, Kalibrierungsverfahren und die Möglichkeit, im Infrarot zu messen, machen HPF besonders empfindlich für M-Zwerg-Sterne und andere kühle Spektraltypen.

Zusätzlich sind lange Beobachtungsbasen entscheidend: die kombinierte Auswertung historischer Daten und moderner Instrumente erlaubt es, Signale mit geringer Amplitude über Jahre zu verfolgen und systematische Effekte zu identifizieren. Archivdaten aus früheren Programmen plus neue hochpräzise Messungen ergeben gemeinsam eine Basis, mit der periodische Signale über unterschiedliche Zeitspannen und Beobachtungsfenster hinweg nachgewiesen werden können. Solche Langzeitreihen sind oft der Schlüssel, um Planeten mit längeren Umlaufzeiten oder kleinere Amplituden zu finden, die in kurzen Survey-Laufzeiten verborgen blieben.

Radialgeschwindigkeit, Doppler-Verschiebungen und das Wackeln der Sterne

Planeten ziehen an ihren Zentralgestirnen, und diese Gravitation erzeugt periodische Verschiebungen im Spektrum des Sterns. Durch hochpräzise Messung dieser Verschiebungen schließen Astronomen auf die Anwesenheit eines Planeten, seine Umlaufperiode und auf eine untere Grenze seiner Masse (m sin i). Die Messung erfolgt über die Analyse von Spektrallinien, Kreuzkorrelationsfunktionen und die genaue Kalibrierung des Instruments, oft unter Einsatz von Frequenzkamm-Referenzen oder stabilen Vergleichsspektren. Im Fall von GJ 251 kombinierten Forscher historische Geschwindigkeitsmessungen mit neuen HPF-Daten, um die Bewegungen des Sterns genauer zu bestimmen. Dabei bestätigten sie ein starkes Signal mit einer Periode von 54 Tagen zusätzlich zu einem bereits bekannten inneren Planeten mit 14 Tagen, GJ 251 b – was auf einen massereicheren Begleiter hinweist, der nun als GJ 251 c bezeichnet wird. Solche Mehrfachsignale erfordern sorgfältige Modellierung, um Wechselwirkungen, potenzielle Resonanzen und systematische Verschiebungen zwischen unterschiedlichen Instrumenten zu untersuchen und so exakte Bahnparameter abzuleiten.

Technisch betrachtet werden bei Radialgeschwindigkeits-Analysen oft Parameter wie instrumentelle Nullpunktoffset, Sternjitter und Möglichkeiten für Mehrplanetsysteme gleichzeitig angepasst. Die Robustheit eines Signals wird durch Tests wie Bootstrap-Resampling, Falsch-Alarm-Wahrscheinlichkeiten und die Untersuchung von Signalkohärenz über verschiedene Datenströme hinweg belegt. In der Praxis ist die sicherste Detektion die, die unabhängig von der verwendeten Methodik erhalten bleibt.

Cross-Checks mit NEID und globalen Datensätzen

Zur Bestätigung nutzte das Team außerdem NEID, einen hochmodernen Spektrographen am Kitt Peak National Observatory. NEID und HPF bieten komplementäre Wellenlängenabdeckung und unabhängige Bestätigung schwacher Doppler-Signale. NEID ist auf hohe Stabilität und sichtbares bis nahes Infrarot ausgelegt, während HPF besonders im NIR-Bereich operiert, was für kühle Sterne vorteilhaft ist. Die Kombination von multi-dekaden Beobachtungen aus Teleskopen weltweit ermöglichte es dem Team, persistente planetare Signale von temporärem Rauschen zu trennen und eine stimmige Detektion zusammenzufügen, die Prüfungen standhält. Dabei wurden Instrumenten-Offsets, unterschiedliche Fehlercharakteristika und Beobachtungsdichten in einem gemeinsamen Modell berücksichtigt.

Global koordinierte Datensätze erlauben es zudem, saisonale Beobachtungsfenster, geografische Coverage und unterschiedliche Kalibrierungsmethoden zu nutzen, um systematische Fehlerquellen zu reduzieren. Durch Joint-Likelihood-Fitting über mehrere Instrumente hinweg lassen sich Parameter konsistent schätzen und Unsicherheiten verringern, was für schwache Signale wie die von GJ 251 c ausschlaggebend ist.

Sternaktivität überwinden: Planet und Stern trennen

Einer der schwierigsten Teile der Radialgeschwindigkeitsmethode ist die Unterscheidung zwischen planetarer Bewegung und stellarem „Wetter“ – magnetische Aktivität, Sternflecken und andere Oberflächenphänomene, die Signale erzeugen können, die Planeten vortäuschen. Das GJ-251-System stellte genau diese Herausforderung dar. Sternaktivität kann periodische Muster in Spektrallinien einführen, die Doppler-Verschiebungen ähneln; deshalb nutzten Forscher wellenlängenabhängige Analysen und fortgeschrittene statistische Modelle, um das echte planetare Signal von der intrinsischen Variabilität des Sterns zu trennen. Methoden wie Gaussian Processes, periodogrammbasierte Tests und die Analyse von Aktivitätsindikatoren (z. B. H-alpha, Ca II) helfen, die Signaturen magnetischer Zyklen zu identifizieren und zu modellieren. Außerdem werden photometrische Beobachtungen und Monitoring-Daten eingesetzt, um Flares oder rotierende Sternflecken zu korrelieren.

In der Praxis bedeutet das, zu untersuchen, wie sich die scheinbare Geschwindigkeit in verschiedenen Farben des Lichts und über lange Zeiträume verändert. Da Sternflecken und magnetische Zyklen die Spektren anders beeinflussen als orbital bedingte Bewegungen, sind multi-wellenlängen Instrumente wie HPF (Infrarot) und NEID (sichtbar bis nahes Infrarot) besonders wirkungsvoll für Kreuzvalidierung. Infrarotmessungen sind oft weniger anfällig für Effekte von kühlen Sternflecken, während sichtbare Wellenlängen Sensitivität für bestimmte Aktivitätsindikatoren liefern. Datenwissenschaft und maßgeschneiderte Rauschmodelle waren entscheidend: Das Entdeckungsteam passte seinen statistischen Ansatz an Stern und Instrumentarium an, reduzierte Fehlalarme und erhöhte die Zuverlässigkeit der GJ 251 c-Detektion. Solche rigorosen Analysen sind notwendig, um die Vertrauenswürdigkeit von Exoplanetenfunden zu gewährleisten und um falsche Positive, die durch stellarer Aktivität entstehen können, auszuschließen.

Was wir noch nicht wissen — und was als Nächstes kommt

Derzeit kann GJ 251 c weder direkt abgebildet noch mit existierenden Observatorien auf seine Atmosphäre untersucht werden. Wichtige Unbekannte sind, ob der Planet eine signifikante Atmosphäre besitzt, wie hoch Druck und Temperatur an der Oberfläche sind und ob Wasser in flüssiger Form existiert. Diese Parameter sind zentral für eine Bewertung der tatsächlichen Habitabilität. Gleichzeitig machen die günstige Entfernung und Masse den Planeten zu einem erstklassigen Kandidaten für Folgebeobachtungen mit kommenden Einrichtungen. Ein entscheidender Punkt fehlt: aus Radialgeschwindigkeiten allein erhält man nur eine Mindestmasse; ohne Transitdaten bleiben Radius und Dichte unbestimmt. Das erschwert abschließende Aussagen über Zusammensetzung und Oberflächenbedingungen.

Es bestehen zudem physikalische Fragen wie die Möglichkeit der gebundenen Rotation (Tidally locked) bei Planeten in näheren Habitanzbereichen, wodurch Tag- und Nachtseiten sehr unterschiedliche Klimaverhältnisse entwickeln können. Weiterhin kann stellare Strahlung über Millionen Jahre Atmosphären durch Photoevaporation reduzieren, insbesondere bei leichteren Atmosphären, was die langfristige Habitabilität beeinflusst. Abschätzungen der Gleichgewichtstemperatur und Modellsimulationen der Atmosphärenchemie sind daher wichtige Nächste-Schritte, bevor man konkrete Aussagen über Oberflächenbedingungen trifft.

Die nächste Generation bodengebundener Teleskope — Observatorien der 30-Meter-Klasse wie das Extremely Large Telescope (ELT), das Thirty Meter Telescope (TMT) oder das Giant Magellan Telescope (GMT), ausgestattet mit Hochkontrast-Bildgebung und fortschrittlichen Spektrografen — könnte das System direkt abbilden oder atmosphärische Absorptionsmerkmale messen, sofern eine Atmosphäre vorhanden ist und die Geometrie mitspielt. Raumfahrtmissionen mit Instrumenten, die für die Detektion von Biosignaturen oder hochpräzise Spektroskopie konzipiert sind (beispielsweise Folgeprojekte von JWST oder Konzepte wie LUVOIR/HabEx), wären ebenfalls gut positioniert, um GJ 251 c zu untersuchen. Diese Entdeckung fungiert daher sowohl als Eintrag auf der Ziel-Liste als auch als Machbarkeitsnachweis: geduldige Langzeitstudien kombiniert mit spezialisierten Instrumenten liefern in kurzer bis mittlerer Frist aussichtsreiche Ziele für die Suche nach Leben.

Expertinneneinschätzung

Dr. Elena Morales, eine beobachtende Exoplaneten-Wissenschaftlerin (fiktiv), kommentiert: "GJ 251 c zeigt, wie weit unsere Detektionsfähigkeiten gekommen sind. Dies ist ein nahegelegenes Labor für Atmosphärenforschung. Selbst wenn wir dort niemals Leben nachweisen, wird das Studium des Planeten unsere Modelle felsiger Planetenatmosphären verfeinern und helfen, Ziele für die erste Ära direkter Atmosphärencharakterisierung zu priorisieren." Ihr Punkt betont eine praktische Wahrheit: Jede gut charakterisierte nahe Super-Erde verengt den Suchraum und lehrt uns, wie wir die knappe Teleskopzeit sinnvoll verteilen. Solche Einsichten sind für die Planung zukünftiger Beobachtungsprogramme und für die Ausbildung junger Forschender von großem Wert. Maria laufende Studieprogramme nutzen diese Erkenntnisse bereits, um Beobachtungsstrategien und Priorisierungsalgorithmen zu optimieren.

Auswirkungen auf Astrobiologie und zukünftige Missionen

Die Entdeckung von GJ 251 c stärkt das Argument für anhaltende Investitionen in Präzisionsspektrographen und großflächige Teleskope. Aus astrobiologischer Sicht ist der Planet besonders spannend, weil nahe Welten in der habitablen Zone die einzigen Objekte sind, die wir in den kommenden Jahrzehnten detailliert untersuchen können. Die Detektion von Biosignaturgasen erfordert nicht nur eine Atmosphäre, sondern auch Instrumente, die schwaches planetares Licht vom Glanz des Zentralsterns trennen können – eine beobachtungstechnische Herausforderung, die fortschrittliche Koronographen und Starshades zu lösen versuchen. Parallel dazu verbessern Fortschritte in der Datenanalyse und in Retrieval-Methoden die Möglichkeit, schwache Signale aus Rauschdomänen herauszufiltern.

Über Biosignaturen hinaus wird das Studium von GJ 251 c Theorien zur Planetenbildung und Migration informieren. Super-Erden sind in Exoplaneten-Umfragen häufig, doch ihre Zusammensetzungen und atmosphärischen Entwicklungswege variieren stark. Handelt es sich bei GJ 251 c um eine dichte, felsige Welt, oder besitzt er eine signifikante Hülle aus flüchtigen Stoffen? Zukünftige spektroskopische Messungen — idealerweise über sichtbare und infrarote Wellenlängen hinweg — werden nötig sein, um diese Fragen zu beantworten. Solche Messungen können Hinweise auf die molekulare Zusammensetzung, Temperaturprofile und mögliche Photochemie geben, die zusammen die Klimamodelle und habitabilitätsrelevanten Szenarien verfeinern.

Für den Moment bereiten Wissenschaftler Beobachtungs-Anträge vor, verfeinern Modelle zur atmosphärischen Rückgewinnung (atmospheric retrieval), und bilden eine neue Forschungs-Generation aus, um die Fähigkeiten von HPF, NEID und den kommenden 30-Meter-Klasse Teleskopen optimal zu nutzen. GJ 251 c ist ein nahes Leuchtfeuer für diese Arbeit: keine Garantie für Leben, aber ein realistisches und optimistisches Ziel auf der Roadmap zur Beantwortung einer der größten Fragen der Menschheit. Durch koordinierte globale Anstrengungen, methodische Sorgfalt und technologische Weiterentwicklung wächst die Chance, in den kommenden Jahrzehnten bahnbrechende Einsichten über erdähnliche Planeten und ihre Atmosphären zu gewinnen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen