8 Minuten

Neue Fossilien aus Kenia verändern das Bild von Paranthropus boisei — einem etwa 1,5 Millionen Jahre alten Homininen, der lange Zeit als evolutionärer Nebenast betrachtet wurde. Die nun in Koobi Fora am Ostufer des Turkana-Sees geborgenen Hand- und Fußknochen zeigen eine überraschende Kombination: fingerartige Merkmale, die an Gorillas erinnern, und Füße, die eindeutig für das zweibeinige Gehen ausgelegt sind. Zusammen korrigieren sie frühere Annahmen darüber, wie diese Art sich fortbewegte, Nahrung sammelte und in Ostafrika des Pleistozäns überlebte, und liefern damit neue Erkenntnisse zur menschlichen Evolution und zu Anpassungsstrategien in wechselnden Habitaten.

Seltene, vollständige Handknochen ändern die Geschichte

Wissenschaftler, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht haben, beschreiben die ersten zweifelsfreien Paranthropus-Handknochen in der Fossilüberlieferung — ein vergleichsweise vollständiges Set für diesen Zeitraum. Bislang war Paranthropus hauptsächlich durch Kiefer und massiv vergrößerte Backenzähne bekannt, erstmals von Mary und Louis Leakey 1959 in Olduvai Gorge beschrieben und als „Nussknacker-Mensch" wegen seiner enormen Kauwerkzeuge betitelt worden. Diese Zähne hatten nahegelegt, dass die Ernährung stark aus zähen, faserreichen Pflanzen bestand. Der neue Fund erlaubt es Forschern nun, diese charakteristische Schädelanatomie mit den Gliedmaßen und Händen zu verbinden, die den Alltag dieser Art getragen haben dürften.

Schädel- und Muskelrekonstruktion von Paranthropus boisei. (Cicero Moraes/Wikimedia commons/CC-BY-SA 4.0)

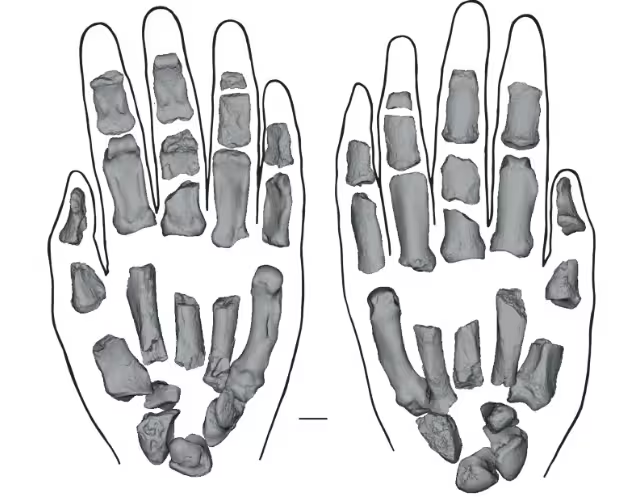

Bemerkenswert ist, dass die Handknochen ein Paradoxon darstellen: Sie kombinieren Merkmale, die wir sowohl mit dem Menschen als auch mit großen Menschenaffen assoziieren. Proportionen der Finger, robuste Phalangen und ausgeprägte Gelenkflächen wirken eher gorillaähnlich und deuten auf einen kräftigen Griff hin. Gleichzeitig erzählen die Fußknochen eine andere Geschichte: Sie zeigen eindeutige Anpassungen an effiziente bipede Fortbewegung, darunter ein gewölbter, relativ starrer Fuß und ein in Ausrichtung positionierter Großzeh, der einen effektiven Abstoß beim Gehen ermöglicht. Diese Kombination stellt wichtige funktionelle Verbindungen zwischen Kiefermorphologie, Nahrungsökologie und Fortbewegung her.

Ein für das Gehen gebauter Fuß, kraftvolle Hände

Die detaillierte Analyse der Fußknochen offenbart Merkmale, die lange als Kennzeichen moderner menschlicher Fortbewegung galten. Der dritte Mittelfußknochen weist eine Torsion auf, die an der Bildung eines Transversalgewölbes beteiligt ist; die dorsale Neigung am Großzehengrundgelenk (dorsale Canting) signalisiert eine Fähigkeit zum Abstoß während des Schrittes; und ein gewölbter, relativ unbeweglicher Mittelfuß spricht für energieeffizientes Gehen. Solche anatomischen Eigenschaften legen nahe, dass Paranthropus bereits vor etwa 1,5 Millionen Jahren offene Landschaften mit einer Gangart durchqueren konnte, die mit der frühen Homo-Lokomotion vergleichbar ist — ein wichtiges Argument in der Debatte um die Evolution des Bipedalismus.

Zugleich unterscheiden sich die Zehen von denen des modernen Menschen. Der Großzeh war relativ kürzer, die kleineren Zehen waren gerader und steifer ausgeprägt als bei heutigen Menschen und unterscheiden sich zugleich von vielen Menschenaffen. Diese Merkmale deuten auf eine leicht abgewandelte Mechanik beim Gehen hin — vielleicht einen schwereren, stabileren Schritt statt des federnden, elastischen Schritts von Homo sapiens. Parallel dazu bewahrten die Hände starke, gebogene Fingerknochen und große Ansatzflächen für Muskeln, was mit kraftvollem Greifen und Manipulieren vereinbar ist, aber nicht mit der feingliedrigen Präzisionsmanipulation, die für fortgeschrittene Werkzeugherstellung typisch ist.

Handflächen- (links) und Rückansichten (rechts) der Paranthropus-Handknochen. (Mongle, Nature, 2025)

Was das über Verhalten und Ökologie aussagt

Diese Funde verkomplizieren die simple Erzählung, wonach der Aufstieg der Gattung Homo allein auf überlegener Fortbewegung beruht. Bipedalismus — das zweibeinige Gehen — war offenbar bereits eine gemeinsame Grundlage mehrerer Homininenlinien. Der Unterschied zwischen Homo und Paranthropus scheint stärker im Verhalten als in reinen Biomechanikmerkmalen zu liegen: Während Homo in größere Gehirne, soziale Kooperation und zunehmend komplexe Werkzeugtechnik investierte, entwickelte Paranthropus eine Spezialisierung hin zu Kauleistung und robusten Griffen. Das spricht dafür, dass Paranthropus über mehr als eine Million Jahre erfolgreich an seine ökologische Nische angepasst war: er bewegte sich durch gemischte Habitate, nutzte zähe pflanzliche Ressourcen und verwendete kräftige Hände für das Sammeln, Verarbeiten und Tragen von Nahrungsressourcen.

Die Frage, ob Paranthropus klettererspezifische Anpassungen behielt, wurde lange diskutiert. Die gorillaähnlichen Finger könnten gelegentliche Baumaktivität — etwa zum Ziehen, Stabilisieren oder kurzfristigen Zufluchtsgebrauch — unterstützt haben, doch es gibt keine stichhaltigen Hinweise darauf, dass diese Art ein arboraler Spezialist war. Vielmehr deutet die mosaikartige Anatomie auf einen vielseitigen Lebensstil: ein selbstbewusster Zweibeiner am Boden, der dennoch kräftige Hände beibehielt, die sich zum Sammeln, Aufreißen, Zerlegen oder Tragen eigneten. Solche funktionalen Kombinationen erlauben eine differenzierte Rekonstruktion der Nahrungsökologie und des Nischenverhaltens im Plio-Pleistozän.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Paranthropus und der homininenartige Buschart

Paranthropus trat erstmals 1938 in der Fossilüberlieferung Südafrikas auf, als Robert Broom das beschrieben hat, was später als Paranthropus robustus bekannt wurde. P. boisei, die ostafrikanische Art, fiel durch ihren hypertrophierten Unterkiefer und die stark vergrößerten Backenzähne auf — Anpassungen, die viele Forscher dazu veranlassten, von einer Ernährung mit hohem Anteil an faserigen Pflanzenmaterialien auszugehen. Jahrzehntelang konzentrierten sich Vergleiche zwischen Paranthropus und Homo vor allem auf kraniale Unterschiede: Gehirngröße, Zahnmorphologie und daraus abgeleitete Ernährungsinterpretationen. Die Anatomie von Gliedmaßen und Händen war weniger gut belegt, weshalb der Fund von Koobi Fora besonders wertvoll ist.

Wenn robuste Kiefer, Hände und Füße in demselben Individuum oder in eng assoziierten Knochen aus derselben Schicht belegt sind, können Forscher langjährige Annahmen über Fortbewegung, Nahrungssuche und Nischenaufteilung unter gleichzeitig lebenden Homininen empirisch prüfen. Die Ergebnisse betonen die Vielfalt evolutionärer Experimente: Verschiedene Linien entwickelten aufrechtgehende Fortbewegung, divergierten aber darin, wie sie Gehirn, Körperbau und Verhalten nutzten, um in sich verändernden Landschaften zu überleben. Das Konzept des "homininen Busches" — ein Netzwerk paralleler, teilweise überlappender Linien — bleibt damit ein zentrales Paradigma in der Paläoanthropologie.

Folgen für die Erforschung der menschlichen Evolution und künftige Studien

Die Koobi-Fora-Exemplare legen nahe, Paranthropus nicht als gescheiterten Seitenast, sondern als langjährig erfolgreichen Spezialisten neu zu bewerten. Diese Neubewertung hat Folgen für Modelle, mit denen Paläoanthropologen Konkurrenzverhältnisse zwischen frühen Homo-Populationen und anderen Homininen rekonstruieren, sowie für diätetische Rekonstruktionen auf Basis von Mikrowear-Analysen, Isotopenstudien und funktioneller Anatomie. Funktionelle Untersuchungen an Hand- und Fußknochen können nun Hypothesen zu Kraftübertragung, Greifverhalten und Laufökonomie testen und dabei weiter zwischen mechanischen Zwängen und ökologischer Anpassung unterscheiden.

Zukünftige Untersuchungen werden prüfen, ob die hier beschriebenen Traits repräsentativ für weitere Paranthropus-Individuen sind oder ob es regionale und zeitliche Variationen gab, die ökologische Veränderungen widerspiegeln. Wichtige Fragen betreffen etwa die Populationsstruktur, die Variabilität der Hand- und Fußmorphologie innerhalb der Art, sowie taphonomische Verzerrungen in der Fossilüberlieferung. Interdisziplinäre Ansätze — von 3D-Geometrievergleichen und Biomechanik-Simulationen bis zu paläobotanischen Rekonstruktionen und isotopischen Ernährungsanalysen — werden helfen, ein umfassenderes Bild von Paranthropus' Lebensweise zu zeichnen.

Experteneinschätzung

Dr. Amina Okoye, eine Paläoanthropologin, die nicht an der Studie beteiligt war, kommentiert: "Stärker als bislang ist jetzt die Verbindung zwischen Schädel- und Gliedmaßenmorphologie belegt. Wir können endlich aufhören, nur zu spekulieren, wie Paranthropus sich bewegt oder Nahrung verarbeitet hat. Sein Körper erzählt eine konsistente Geschichte: eine Art, gebaut für Kraft, die effizient über Landschaften gehen konnte, gleichzeitig aber Hände besaß, mit denen sie kraftvoll manipulieren konnte." Solche Einschätzungen unterstreichen die Bedeutung kombinierter anatomischer Daten für Verhaltensrekonstruktionen.

Die Erstautor:innen der Nature-Publikation betonen, dass derartige Entdeckungen von außergewöhnlicher Erhaltung und sorgfältiger stratigraphischer Arbeit an Fundstellen wie Koobi Fora abhängen. Taphonomie, Schichtdatierung und Kontextanalysen sind entscheidend, um Knochen zuverlässig zuzuordnen und funktionelle Interpretationen zu stützen. Mit fortgesetzten Grabungen und verbesserten Analyseverfahren erwarten Forschende weitere partielle Skelettfunde, mit denen sich unser Verständnis der vielfältigen Anpassungen früher Homininen im wandelnden Pleistozän Afrikas weiter verfeinern lässt.

Letzten Endes vertiefen die neuen Fossilien eine zentrale Botschaft der Paläoanthropologie: Die menschliche Evolution war keine lineare Leiter des Fortschritts, sondern ein verzweigtes Gebüsch erfolgreicher Experimente. Paranthropus boisei ging unter derselben afrikanischen Sonne aufrecht wie frühe Homo-Formen — doch er wählte einen anderen Weg: Ausdauer, massive Kaumuskulatur und robuste Greifwerkzeuge statt ausgeprägter kognitiver Spezialisierung und komplexer Werkzeugkultur. Beide Strategien waren für sich genommen über lange Zeiträume erfolgreich; nur eine Linie führte direkt zu Homo sapiens.

Diese Erkenntnisse sind relevant für Themen wie die Evolution des Bipedalismus, funktionelle Morphologie und ökologische Nischendifferenzierung. Sie regen darüber hinaus an, klassische Vorstellungen von "Fortschritt" in der Evolutionsbiologie zu hinterfragen und stattdessen die adaptive Vielfalt und das Umweltspiel zu betonen, das die Entwicklung homininer Linien prägte.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen