10 Minuten

Ein winziger Fossilfund mit großen Folgen

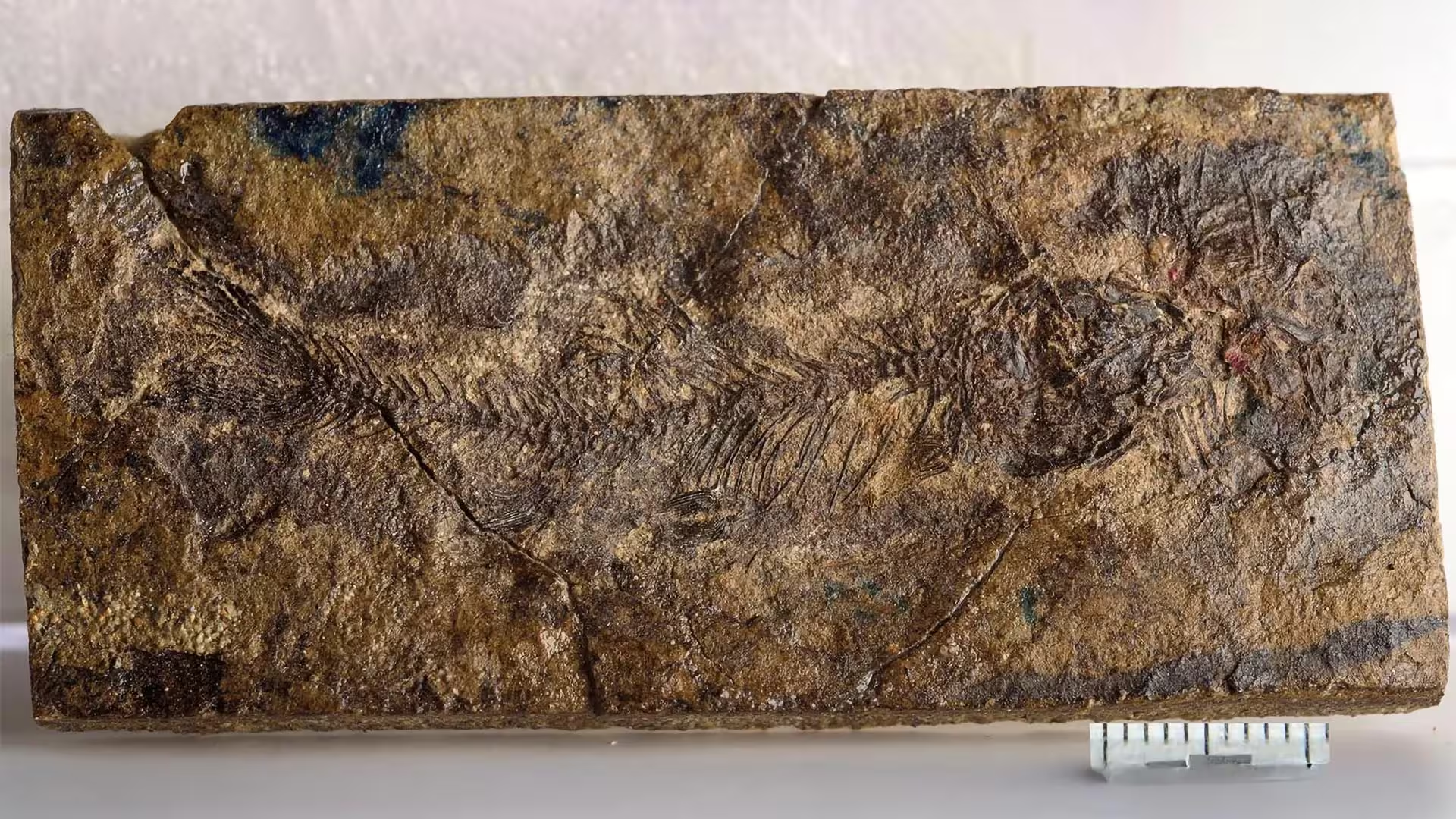

Ein handtellergroßer Fischfossilfund aus dem Südwesten Albertas zwingt Wissenschaftler, die frühe Evolution und Biogeographie der Otophysi neu zu bewerten – der Supergruppe, zu der Welse, Karpfen und Tetras gehören und die heute etwa zwei Drittel der Artenvielfalt der Süßwasserfische ausmacht. Das Exemplar, ein etwa 4 cm langes Skelett aus der Oberkreide (dem selben weiten Zeitraum wie Tyrannosaurus rex), wurde als neue Art beschrieben: Acronichthys maccognoi. Die Studie, die den Fund detailliert, wurde am 2. Oktober 2025 in Science veröffentlicht; das Fossil wurde von Forschern der Western University, dem Royal Tyrrell Museum of Palaeontology und Kooperationspartnern aus Kanada und den USA analysiert.

Dieses Fossil ist bedeutsam, weil es anatomische Merkmale bewahrt, die mit dem einzigartigen Hörsystem der Otophysi verknüpft sind. Otophysi besitzen eine modifizierte Kette der ersten Wirbel und zugehöriger Knochen – allgemein als Weber‑Apparat bezeichnet – die Schallvibrationen der Schwimmblase direkt an das Innenohr weiterleitet. Diese Anpassung erhöht die Schallempfindlichkeit erheblich und ist ein definierendes Merkmal der Gruppe; sie ist im neuen Fossil sichtbar, und Mikro‑CT‑Aufnahmen bestätigten die feine interne Struktur. Die Erhaltung solcher Strukturen in einem so kleinen Skelett ist selten und liefert ausgesprochene Einblicke in funktionelle Morphologie und frühe evolutionäre Experimente innerhalb der Otophysi.

Darüber hinaus liefert der Fund wichtige Hinweise zur Paläoökologie: Merkmale wie die Form der Kiemenbögen, das Proportionsverhältnis von Kopf zu Rumpf und Hinweise auf Weichteilanhängsel deuten auf eine an Süßwasser angepasste Lebensweise hin. Solche Kombinationen von Merkmalen erlauben es Paläontologen, Hypothesen über Nahrungsspektren, Schwimmverhalten und Habitatpräferenzen zu testen – Aspekte, die für das Verständnis der frühen Diversifikation moderner Süßwasserfaunen zentral sind.

Bildgebung, Methoden und warum Mikro‑CT wichtig ist

Die Forscher kombinierten traditionelle paläontologische Präparation mit modernster Bildgebung. Lisa Van Loon nutzte Synchrotron‑Strahlrohre am Canadian Light Source (Saskatoon) und am Advanced Photon Source (Lemont, Illinois), um hochauflösende Mikro‑CT‑Scans zu erstellen. Mikro‑CT ist ein zerstörungsfreies Röntgen‑Tomographie‑Verfahren, das dreidimensionale virtuelle Modelle erzeugt, indem das Objekt rotiert und Hunderte bis Tausende zweidimensionaler Projektionen zusammengesetzt werden.

Synchrotron‑basierte Mikro‑CT bietet gegenüber Labor‑Scannern mehrere Vorteile: höhere Brillanz der Strahlung, bessere Kontrastauflösung für feinste Dichtenunterschiede und die Möglichkeit, sehr kleine Voxelgrößen (im Bereich von wenigen Mikrometern) zu realisieren. Für das Acronichthys‑Exemplar nutzten die Autorinnen und Autoren verschiedene Energieeinstellungen, um sowohl dichte knöcherne Strukturen als auch weniger dichte, teilweise mineralisierte Weichteilreste darzustellen. Die resultierenden Datensätze ermöglichten eine digitale Dissektion, Segmentierung der einzelnen Knochen und eine virtuelle Rekonstruktion des Weber‑Apparats ohne physische Freilegung.

Was die Mikro‑CT‑Aufnahmen offenbarten

- Feine Skelettdetails: Die Scans klärten Muster der Wirbelmodifikation und winzige Knochen, die den Schwimmblasenbereich mit der Ohrregion verbinden. Spezifische Knochenstöcke und kleine Ossicula, die später in der Otophysi‑Linie zum Weber‑Apparat werden, sind fragmentarisch erkennbar.

- Innere Erhaltung: Die Methode legte interne anatomische Zusammenhänge offen, die an der Oberfläche von fragilen, matrixumschlossenen Fossilien nicht sichtbar sind. Dazu zählen die Lagebeziehungen zwischen vorderen Wirbeln, Rippenansätzen und den ersten, modifizierten Wirbelkernen.

- Digitale Analyse: Die erzeugten 3D‑Modelle ermöglichten morphometrische Analysen, virtuelle Schnitte in beliebiger Ebene und quantitative Vergleiche mit modernen Otophysi‑Taxa.

Van Loon erklärte die praktische Bedeutung: Mikro‑CT‑Scans „liefern nicht nur die beste Methode, um detaillierte Bilder des Innenlebens zu erhalten, sie sind auch der sicherste Weg, das Fossil nicht ganz zu zerstören.“ Der nicht‑invasive Ansatz ermöglichte dem Team, Strukturen zu dokumentieren, die für die Diagnose einer frühen otophysanischen Anatomie charakteristisch sind, ohne zerstörerische Präparation. Zusätzlich wurden Datensätze in standardisierten Formaten archiviert, um Reproduzierbarkeit und Nachuntersuchungen durch andere Forscher zu sichern.

Methodisch kombinierten die Autorinnen und Autoren diese Bilddaten mit konventionellen Techniken: mikromechanische Präparation zur Freilegung oberflächlicher Merkmale, Lichtmikroskopie von Schleifpräparaten und CT‑gestützte Segmentierung, um homologe Knochenstrukturen mit bestehenden morphologischen Matrizen zu kodieren. Dies machte es möglich, das Fossil robust in phylogenetische Analysen einzubinden.

Zentrale Entdeckungen und evolutionäre Folgen

Acronichthys maccognoi schließt eine bemerkenswerte Lücke in der Fossilüberlieferung der Otophysi, da es das älteste bekannte Mitglied der Gruppe aus Nordamerika repräsentiert. Neil Banerjee, Professor für Geowissenschaften und Co‑Autor der Studie, sagte: „Der Grund, weshalb Acronichthys so aufregend ist, liegt darin, dass es eine Lücke in unserer Aufzeichnung der Supergruppe Otophysi schließt. Es ist das älteste nordamerikanische Mitglied dieser Gruppe und liefert unglaubliche Daten, um den Ursprung und die frühe Evolution so vieler heute lebender Süßwasserfische zu dokumentieren.“

Die Autorinnen und Autoren führten umfassende phylogenetische Analysen durch, in denen morphologische Merkmale des Fossils mit existierenden Datensätzen moderner und fossiler Otophysi kombiniert wurden. Ergänzend wurden molekulare Uhr‑Kalibrierungen verwendet, die auf mehreren gut datierten Fossilmarkern basieren. Diese integrativen Ansätze führten zur Schätzung, dass der Übergang vom Meer ins Süßwasser innerhalb der Otophysi etwa vor 154 Millionen Jahren stattfand (spätes Jura bis frühes Kreide), also deutlich früher als manche früheren Schätzungen, die ausschließlich auf molekularen Daten beruhten.

Von besonderer Bedeutung ist die Schlussfolgerung, dass die Kolonisierung von Süßwasserhabitaten innerhalb der Otophysi offenbar mehrfach unabhängig erfolgte. Die phylogenetischen Muster sowie die Verteilung von Morphotypen deuten darauf hin, dass verschiedene Linien der Otophysi unabhängig voneinander marinen Vorfahren folgten und sich an Fluss‑ und Seengelände anpassten. Solche mehrfachen Invasionen haben weitreichende Konsequenzen für unsere Vorstellungen über ökologische Innovationen, Konvergenz und den Aufbau regionaler Biodiversität.

Die Studie diskutiert mehrere mögliche biogeographische Szenarien, wie diese Dispersalereignisse abliefen: zeitweilig verbundene Küstenflüsse, Brackwasserflüsse als Korridore, passive Verbreitung durch Treibgut oder flussaufwärts gerichtete Wanderungen entlang ruhiger Küstenpolster. Zudem wird die Möglichkeit betont, dass wiederkehrende klimatische und tektonische Veränderungen temporäre Süßwasservorkommen an Küsten schufen, die als Brücken dienten. Gleichwohl bleibt die Fossilüberlieferung lückenhaft; das neu entdeckte Exemplar reduziert zwar die Unsicherheit, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit weiterer Funde aus unterschiedlichen Regionen und Stratigraphien.

Die Autoren weisen außerdem auf methodische Einschränkungen hin: molekulare Uhren sind sensitiv gegenüber Kalibrierungspunkten, Substitutionsraten variieren zwischen Linien, und morphologische Konvergenz kann phylogenetische Signale verfälschen. Dennoch erhöhen gut datierte fossile Funde wie Acronichthys die Präzision der Zeitschätzungen und erlauben, Hypothesen über Goldenen Lücken (ghost lineages) und die Dauer evolutiver Übergänge zu testen.

Kontext und wissenschaftlicher Hintergrund

Otophysi dominieren ökologisch die heutigen Süßwasserlebensräume: Gruppen wie Cypriniformes (Karpfen und verwandte Arten), Siluriformes (Welse) und Characiformes (Tetras) spielen weltweit eine zentrale Rolle in Flüssen und Seen. Diese Taxa sind nicht nur durch ihre Artenzahlen bemerkenswert, sondern auch durch ihre funktionelle Diversität – von benthischen Filtrierern bis zu pelagischen Räubern.

Der Weber‑Apparat ist eine der wichtigsten evolutionären Innovationen, die ihren Erfolg gefördert haben könnte. Anatomisch umfasst der Apparat veränderte vordere Wirbel und eine Serie kleiner Ossicula (häufig als Claustrum, Intercalarium, Scaphium und Tripus bezeichnet), die mechanische Schwingungen von der Schwimmblase zum Innenohr leiten. Diese Verstärkung mechanischer Signale kann die Wahrnehmung von Geräuschen im Süßwasser, die oft stärker gedämpft und frequenzkomplexer sind als im Meer, deutlich verbessern. Ein besseres Verständnis der frühesten Formen dieses Apparats hilft, die funktionelle Evolution akustischer Sinnesleistungen zu rekonstruieren.

Das neue Acronichthys‑Fossil stammt aus einer Periode, in der sich die Ökosysteme der Erde rasch veränderten. In der Oberkreide gab es ausgedehnte Binnenmeere und sich wandelnde Kontinentalränder; das Dokumentieren von Süßwasserwirbeltieren aus diesen Zeitabschnitten hilft, nachzuvollziehen, wie sich heutige Süßwasserfaunen über lange Zeiträume zusammensetzten und verbreiteten. Vergleichsstudien mit gleichzeitigen marinen und terrestrischen Faunen erlauben es, klimatische, hydrologische und tektonische Einflussfaktoren zu identifizieren, die die Bedingungen für mehrfache maritim‑süßwasser Übergänge geschaffen haben könnten.

Fachliche Einschätzung

Dr. Maria Santos, eine Paläoichthyologin, die nicht an der Studie beteiligt war, kommentierte: „Das Auffinden eines gut erhaltenen Otophysi aus der Oberkreide in Alberta ist wie das Entdecken eines fehlenden Kapitels in einem Buch über die Evolution der Süßwasserfauna. Die Mikro‑CT‑Daten sind besonders wertvoll, weil sie Vergleiche mit lebenden Taxa bis zu einem Detailgrad erlauben, den konventionelle Methoden nicht erreichen. Dieses Exemplar stützt die Idee, dass otophysane Merkmale früh entstanden sind und bei Übergängen vom Meer ins Süßwasser wiederholt genutzt wurden.“

Erfahrene Paläontologen heben hervor, dass solche Funde nicht nur taxonomische Ergänzungen sind, sondern auch die Grundlage für biomechanische Modelle liefern: virtuelle Reanimationen von Kiefer‑ und Schwimmblasefunktion, Simulationen akustischer Kopplung und Vergleiche von Skelettkräften bei unterschiedlichen Schwimmstilen. Außerdem bietet die Kombination aus Fossildaten und modernen Vergleichsdaten neue Chancen, adaptive Pfade zu identifizieren, die wiederholt beschritten wurden – ein Kernthema in der Evolutionsbiologie.

Schlussfolgerung

Acronichthys maccognoi ist ein kleines Fossil mit weitreichenden Implikationen. Durch die Dokumentation eines frühen nordamerikanischen Otophysi mit klaren Modifikationen des Weber‑Apparats verfeinert der Fund Schätzungen zum Zeitpunkt von Divergenzen und stützt die Hypothese mehrfacher, unabhängiger Übergänge vom Meer ins Süßwasser innerhalb der Gruppe. Der Fund unterstreicht den Wert moderner Bildgebungsmethoden und fossiler Fundstellen in Regionen wie Alberta, um langjährige Fragen zur Entstehung und globalen Ausbreitung der Süßwasserbiodiversität zu klären.

Für die Zukunft schlagen die Autorinnen und Autoren mehrere Schwerpunktbereiche vor: gezielte Prospektion in zeitlich vergleichbaren Sedimentationen, systematische Anwendung hochauflösender Bildgebung für kleine Fossilien, integrierte Analysen, die Morphologie, Molekularbiologie und Geochemie verbinden, sowie die Erweiterung phylogenetischer Matrizen um zusätzliche fossile Taxa. Solche kombinierten Ansätze werden es ermöglichen, robuste Szenarien zur Diversifikation und Verbreitung der Otophysi zu entwickeln und gleichzeitig Unsicherheiten in zeitlichen Rekonstruktionen zu reduzieren.

Schließlich betonen die Wissenschaftler die Bedeutung von Datenzugänglichkeit: die Veröffentlichung der Rohdaten (CT‑Datensätze), 3D‑Modelle und Analyse‑Skripte fördert Reproduzierbarkeit und erlaubt anderen Forscherinnen und Forschern, alternative Hypothesen zu testen. So trägt dieser Fund nicht nur zur Erweiterung des fossilen Inventars bei, sondern auch zur Verbesserung methodischer Standards in der Paläoichthyologie.

Quelle: University of Western Ontario. Veröffentlicht am 5. Oktober 2025. Studie in Science veröffentlicht am 2. Oktober 2025. Beteiligte Institutionen sind unter anderem Western University, das Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, die University of California, Berkeley, und die University of Alberta.

Quelle: sciencedaily

Kommentar hinterlassen