9 Minuten

Giraffen sind berühmt für ihre hoch aufragenden Hälse, doch neue Forschung zeigt, dass ihre außergewöhnlich langen Beine eine ebenso entscheidende — und zuvor unterschätzte — Rolle dabei spielen, das Blut zuverlässig zum Gehirn zu bringen. Durch die erhobene Position des Herzens, näher am Kopf, verringern lange Beine die energetische Belastung, die beim Hochpumpen von Blut entsteht. Diese Anpassung trug wesentlich dazu bei, dass Giraffen auf der afrikanischen Savanne erfolgreich waren.

Wie lange Beine die Arbeit des Herzens verringern

Die meisten Tiere stehen vor einer einfachen kardiovaskulären Herausforderung: Je weiter der Kopf oberhalb des Herzens liegt, desto mehr Druck muss das Herz aufbauen, um Blut entgegen der Schwerkraft nach oben zu transportieren. Bei erwachsenen Giraffen liegt der systolische Blutdruck routinemäßig über 200 mm Hg — mehr als doppelt so hoch wie bei vielen anderen Säugetieren — damit das Herz ausreichend Sauerstoff zu einem Schädel liefern kann, der zwei Meter oder mehr über dem Brustkorb sitzt. Dieser extreme Druck macht das Herz der Giraffe energetisch kostenintensiv; im Ruhezustand kann das Herz einer Giraffe mehr Energie verbrauchen als der komplette Ruheenergiebedarf eines erwachsenen Menschen.

Die kardiovaskuläre Herausforderung lässt sich physiologisch erklären: Hydrostatik erhöht die erforderliche Perfusionsdruckdifferenz proportional zur vertikalen Distanz zwischen Herz und Gehirn, und höhere systolische Drücke erfordern einen stärkeren Herzmuskel, dichtere Gefäßwände und zusätzliche metabolische Ressourcen. Gleichzeitig müssen Regulierungsmechanismen wie Barorezeptoren, Gefäßtonus und venöse Rückführung so angepasst sein, dass Blutdruckspitzen und -abfälle beim Kopfheben und -senken kontrolliert werden. All dies erzeugt sowohl mechanische als auch energetische Kosten, die evolutionär ausgeglichen werden müssen.

Forscher wie Roger Seymour und Edward Snelling haben diese Kosten in einer Studie quantifiziert, die im Journal of Experimental Biology veröffentlicht wurde. Sie stellten eine einfache, aber folgenreiche evolutionäre Frage: Reicht ein langer Hals allein, um die kardiovaskulären Anforderungen der Giraffe zu erklären, oder spielen lange Beine zusätzlich eine messbare Rolle? Um diese Frage zu beantworten, kombinierten die Wissenschaftler anatomische Messdaten mit physiologischen Modellrechnungen.

Das 'elaffe'-Gedankenexperiment

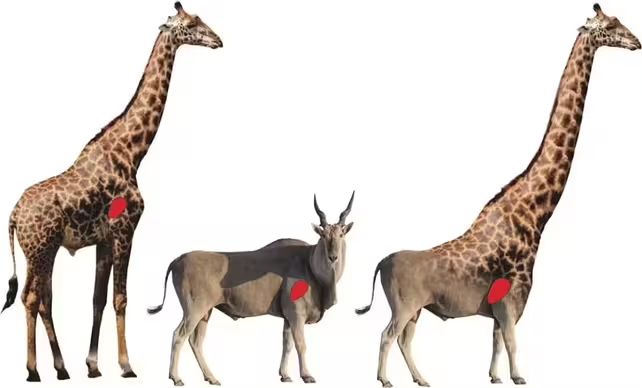

Um die Hypothese zu prüfen, konstruierten die Forscher ein hypothetisches Tier — halb Eland, halb Giraffe — das sie "elaffe" tauften. Dieses Wesen verfügte über den Körperbau und die unteren Gliedmaßen eines afrikanischen Elands, aber über einen halslängenähnlichen Hals wie bei einer Giraffe. Dadurch ergab sich ein Körperplan, bei dem das Herz deutlich tiefer relativ zum Kopf liegen würde als bei echten Giraffen. Solche Modellrechnungen erlauben es, rein geometrische Effekte auf den Kreislauf zu isolieren und die energetischen Konsequenzen verschiedener Körperproportionen abzuschätzen.

Die Modellierung der Zirkulation beim elaffe zeigte eindrücklich die energetischen Folgen dieser Anordnung: Das Herz müsste etwa 21 % der gesamten Energieaufnahme des Tieres aufwenden, um das Gehirn ausreichend zu perfundieren. Zum Vergleich: Bei einer realen Giraffe liegt dieser Anteil bei rund 16 % und beim Menschen bei etwa 6,7 %. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die vertikale Position des Herzens einen großen Einfluss auf den energetischen Haushalt hat und dass die Kombination aus Hals- und Beinlänge entscheidend ist.

Durch die erhöhte Lage des Herzens infolge langer Beine sparen echte Giraffen effektiv etwa 5 % ihres täglichen Energiehaushalts ein. Diese scheinbar kleine Prozentzahl summiert sich über Zeit und Population: Die Forscher schätzen, dass die jährliche Energieersparnis in der Größenordnung von mehr als 1,5 Tonnen Futter liegen könnte, wenn man die Einsparungen auf Biomasse umrechnet. Auf einer ressourcenlimitierten Savanne kann ein solcher Vorteil überlebenswichtig sein — er verbessert die Wahrscheinlichkeit, Dürreperioden zu überstehen, erhöht die Chance für ganzjährige Fortpflanzung und beeinflusst damit langfristig Fitness und Populationsdynamik.

Solche Modelle beruhen auf Annahmen zu Stoffwechselraten, hämodynamischer Effizienz und dem Verhältnis von Muskel- zu Organenergieverbrauch. Dennoch liefern sie wertvolle Einsichten darüber, wie morphologische Veränderungen — etwa Längenveränderungen von Beinen und Hals — unmittelbare Konsequenzen für den Energiehaushalt und damit für die Evolvierbarkeit bestimmter Körperformen haben.

Ein Kompromiss: hohe Beine, unbeholfenes Trinken

Evolution schenkt selten Vorteile ohne Kosten. Fossile und anatomische Studien, zusammengefasst etwa in Graham Mitchells Werk How Giraffes Work, legen nahe, dass die Vorfahren der Giraffen zunächst ihre Beine verlängerten, bevor extrem lange Hälse entstanden. Aus energetischer Sicht ist diese Reihenfolge plausibel: Lange Beine senken die kardiovaskulären Kosten, während ein noch längerer Hals diese Kosten wieder erhöht. Die Kombination von beidem muss daher sorgsam austariert werden.

Ein offensichtlicher Preis für sehr lange Vorderbeine ist die Verletzlichkeit bei der Wasseraufnahme. Um den Kopf zum Boden zu senken, müssen Giraffen ihre Vorderbeine spreizen und sich ungewöhnlich stark beugen, wodurch sie in einer unbeholfenen und potentiell gefährdeten Haltung verbleiben. Dieser Vorgang verlangsamt die schnelle Flucht aus einem Wasserloch, falls ein Raubtier auftaucht. Beobachtungsdaten aus Freilandstudien zeigen, dass Giraffen vergleichsweise oft ein Wasserloch verlassen, ohne zu trinken — ein Verhalten, das als Folge des Zielkonflikts zwischen Nahrungs- bzw. Hydratationsbedarf und Sicherheit interpretiert wird.

Die Balance zwischen Fütterungsstrategie und Gefahrenvermeidung bestimmt daher nicht nur Morphologie, sondern auch Verhalten. Giraffen haben Verhaltensanpassungen, die dieses Risiko mindern: gemeinsames Wachverhalten, kurze, häufige Trinkvorgänge und das Nutzen seichterer Wasserstellen, wo die Körperhaltung weniger exponiert ist. Dennoch bleiben diese Maßnahmen Kompromisse gegenüber der Vorteile, die lange Beine ökonomisch darstellen.

Wie lang kann ein Hals werden?

Physiologische Grenzen setzen eine Obergrenze dafür, wie lang terrestrische Hälse werden können. Der Blutdruck steigt ungefähr proportional zur Halslänge, weil zusätzliche hydrostatische Druckdifferenz überwunden werden muss. Wenn Tiere ihre Halslänge weit über die heutigen Giraffenmaße hinaus treiben würden, würde die Energiemenge, die das Herz benötigt, schließlich die Energie übersteigen, die vom übrigen Körper bereitgestellt werden kann — eine unhaltbare Situation aus Sicht der Gesamtbilanz.

Wissenschaftliche Abschätzungen und Vergleiche zu anderen großen Wirbeltieren zeigen, dass jenseits eines bestimmten Punktes zusätzliche Halslänge nicht mehr adaptiv ist, weil die kardiovaskulären und strukturellen Anforderungen überproportional steigen. Zu diesen Anforderungen zählen nicht nur ein kräftigeres Herz, sondern auch verstärkte arteriellen Wände, verbesserte venöse Rückführungssysteme und gegebenenfalls spezielle vaskuläre Netzwerke zur Druckkompensation, die ebenfalls Energie und Entwicklungsaufwand kosten.

Die Sauropoden-Dinosaurier illustrieren diese Grenze eindrücklich. Giraffatitan, ein massiver Sauropode, dessen Skelett im Museum für Naturkunde in Berlin ausgestellt ist, erreichte etwa 13 Meter Höhe mit einer geschätzten Halslänge von rund 8,5 Metern. Wäre eine säugetierähnliche Zirkulation auf diese Halslänge hochskaliert worden, müsste das Herz etwa 770 mm Hg erzeugen — fast das Achtfache eines typischen Säugetier-Blutdrucks — eine physiologische Forderung, die als extrem unwahrscheinlich gilt. Diese Rechnung erklärt, warum kein bekanntes Landtier die Höhe eines ausgewachsenen männlichen Giraffen ohne sehr spezielle zirkulatorische Anpassungen oder andere Haltungsstrategien überschritt.

Bei Sauropoden könnten alternative Strategien zum Einsatz gekommen sein, etwa eine andere Haltung des Halses, ein anderer Blutdruckmodus, eine stark reduzierte Stoffwechselrate oder spezielle Netzwerke zur Druckausgleichung (beispielsweise komplexe Kapillarnetze oder segmentale Pumpmechanismen). Bei modernen Säugetieren sind solche extremen Lösungen so komplex oder energetisch teuer, dass sie offenbar nicht auftraten.

Folgen für Evolution und Biomechanik

Diese Forschung stellt eine klassische Erzählung der Evolutionsbiologie in ein neues Licht. Die gängige Lehrbuchantwort — dass die Halsverlängerung vor allem dazu diente, höher gelegene Blätter zu erreichen — bleibt Teil der Erklärung. Doch die energetische Kalkulation zeigt, dass lange Beine nicht nur der Fortbewegung oder Reichweite dienten: Sie reduzierten aktiv die kardiovaskulären Kosten, die mit vertikaler Höhe verbunden sind, und machten damit extreme Futterstrategien erst praktikabel.

Solche Einsichten sind über Giraffen hinaus relevant. Vergleichende Physiologie und biomechanische Modellierung helfen zu erkennen, welche morphologischen Veränderungen energetisch machbar sind und welche als Selbstbegrenzung fungieren. Das ist für Paläobiologen besonders nützlich: Modelle und energetische Schranken erlauben besser fundierte Rekonstruktionen des Lebensstils ausgestorbener Riesen und liefern Hypothesen darüber, welche anatomischen Merkmale zusammen auftreten mussten, damit extreme Körperformen evolutionär tragfähig wurden.

Darüber hinaus macht die Arbeit deutlich, wie vernetzt morphologische, physiologische und verhaltensbiologische Anpassungen sind. Beispielhaft sind Wechselbeziehungen zwischen Beinlänge, Halslänge, Herzgröße, Blutdruckregulation und Verhaltensweisen wie Trinkstrategie oder Wachsamkeit vor Fressfeinden. Solche vernetzten Anpassungen zeigen, dass sichtbare Merkmale wie ein langer Hals selten isoliert interpretiert werden sollten — sie sind das Ergebnis eines Bündels von Kompromissen und Kofaktoren.

Experteneinsicht

"Evolution findet oft clevere Kompromisse", sagt Dr. Maya Reynolds, eine fiktive vergleichende Physiologin. "Giraffen sind nicht einfach nur größer geworden, um an Blätter zu gelangen — sie haben ihren Körperplan so umgestaltet, dass das Herz weniger arbeiten muss. Das erinnert uns daran, dass sichtbare Merkmale wie lange Hälse durch weniger offensichtliche Veränderungen an anderen Stellen des Körpers gestützt werden, beispielsweise durch Gliedmaßenlänge und Gefäßanpassungen."

Zukünftige Forschung könnte Feldbeobachtungen mit verfeinerten anatomischen Modellen und genetischen Studien kombinieren, um zu ermitteln, wann genau die Verlängerung der Beine bei Giraffiden erstmals auftrat und wie kardiovaskuläre Anpassungen gemeinsam mit morphologischen Veränderungen ko-evolvierten. Solche interdisziplinären Ansätze — von der Paläontologie über die vergleichende Physiologie bis zur Genetik — sind besonders geeignet, komplexe evolutionäre Fragen zu klären.

Für den Moment bleibt die Botschaft klar: Höhe bedeutet nicht nur, welche Nahrung man erreichen kann — sie hängt entscheidend davon ab, wie das Herz sich diese Höhe leisten kann. Die Biomechanik, der Energiehaushalt und die Lebensraum-Ökologie sind dabei eng verwobene Faktoren, die das Erscheinungsbild und Verhalten großer Pflanzenfresser wie der Giraffe formen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen