9 Minuten

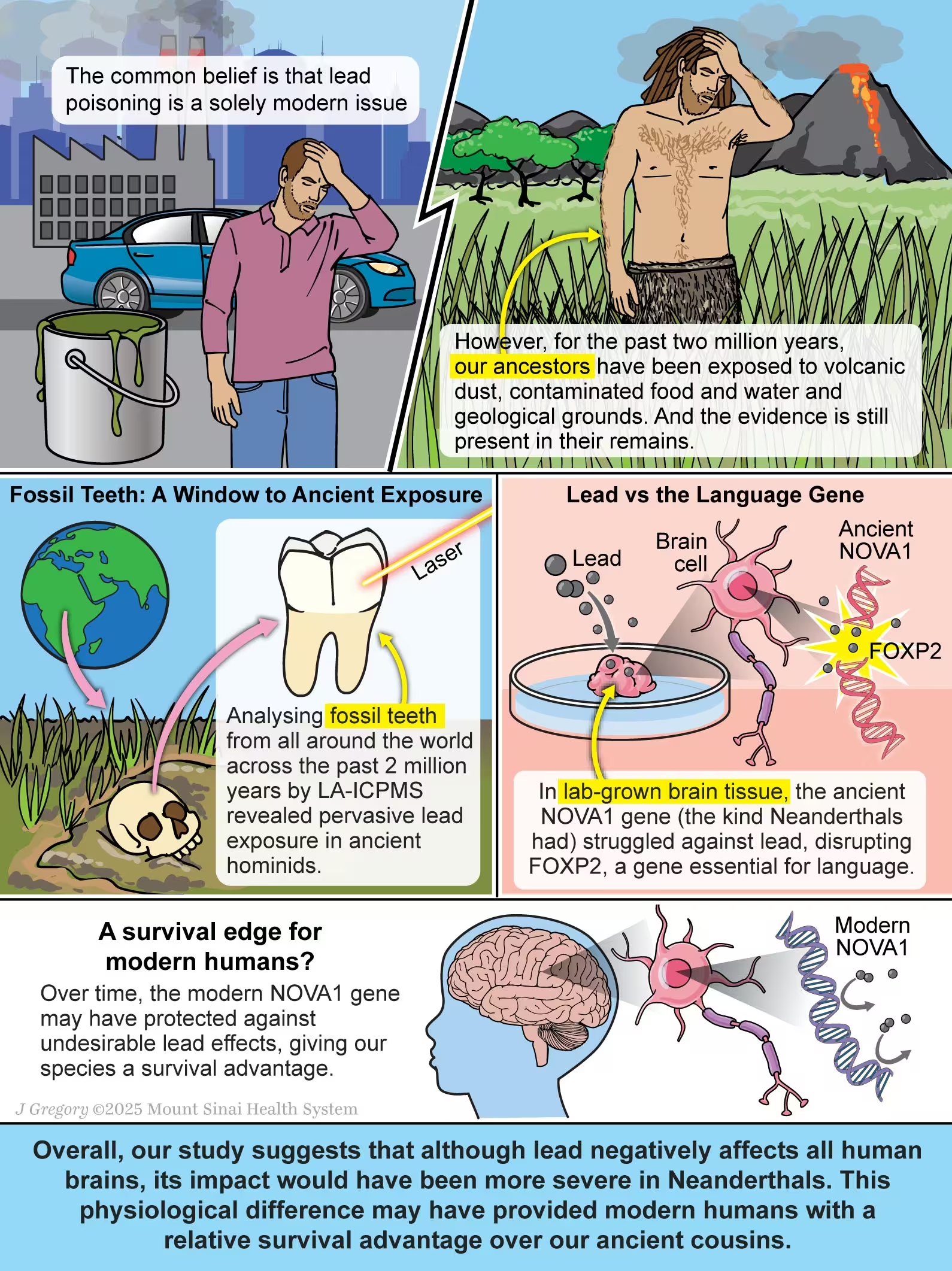

Neue interdisziplinäre Forschung legt nahe, dass die Exposition gegenüber Blei — lange als rein modernes Schadstoffproblem betrachtet — Teil der Erfahrung von Hominiden seit mehr als zwei Millionen Jahren war. Durch die Kombination von fossiler Geochemie, im Labor gezüchteten Gehirnmodellen und genetischer Analyse hat ein internationales Team Hinweise darauf gefunden, dass wiederholte Bleiexposition Gehirnentwicklung, soziales Verhalten und sogar die Evolution von Sprache beeinflusst haben könnte.

Eine bahnbrechende internationale Studie zeigt, dass Menschen und ihre Vorfahren dem giftigen Metall Blei seit über zwei Millionen Jahren ausgesetzt waren — lange vor dem Industriezeitalter. Credit: Stock

Ein giftiger Faden durch tiefe Zeit

Die gängige Auffassung verbindet gefährliche Bleikonzentrationen mit jüngerer menschlicher Industrie — Bergbau, Schmelzen, bleihaltiges Benzin und Farben. Die neue Studie stellt diese Annahme infrage, indem sie Bleiexposition weit in unsere Vergangenheit zurückverfolgt. Forschende analysierten chemisch 51 fossile Zähne einer breiten Palette von Hominiden und Menschenaffen — darunter Australopithecus africanus, Paranthropus robustus, frühe Homo-Arten, Neandertaler und der moderne Homo sapiens — und fanden wiederkehrende Signaturen von Bleiaufnahme in der Kindheit, die sich fast zwei Millionen Jahre zurückverfolgen lassen.

Mit hochpräziser Laser-Ablations-Geochemie am Geoarchaeology and Archaeometry Research Group (GARG)-Labor in Lismore und ergänzenden Messgeräten in Exposomics-Labors identifizierte das Team schmale „Blei-Bänder“, die sich in Schmelz und Dentin schichteten. Zähne wachsen schrittweise, sodass jedes Band ein spezifisches Fenster der kindlichen Entwicklung aufzeichnet: Es handelt sich nicht um Einzelereignisse, sondern um episodische Belastungsschübe.

Die chemischen Fingerabdrücke deuten auf mehrere Umweltwege hin: natürliche Kontamination durch Boden und Wasser, vulkanische Aerosole und möglicherweise lokale Hotspots, an denen Hominiden konzentriertem Blei begegneten. Das Muster lässt außerdem eine biologisch vermittelte Freisetzung vermuten: Unter Stress oder Krankheit kann in Knochen gespeichertem Blei mobilisiert und wieder in den Blutkreislauf freigesetzt werden, was eine sekundäre Markierung in sich bildenden Zähnen hinterlässt.

Infografik zeigt: Bleiexposition des Menschen in modernen Zeiten versus bei unseren Vorfahren. Wie fossile Zähne und Hirngewebe in dieser Studie analysiert wurden. Wie das moderne NOVA1-Gen moderne Menschen möglicherweise vor unerwünschten Effekten von Blei geschützt hat. Credit: J Gregory @2025 Mount Sinai Health System

Von Fossilien zur Funktion: Hirnorganoide und genetische Schalter

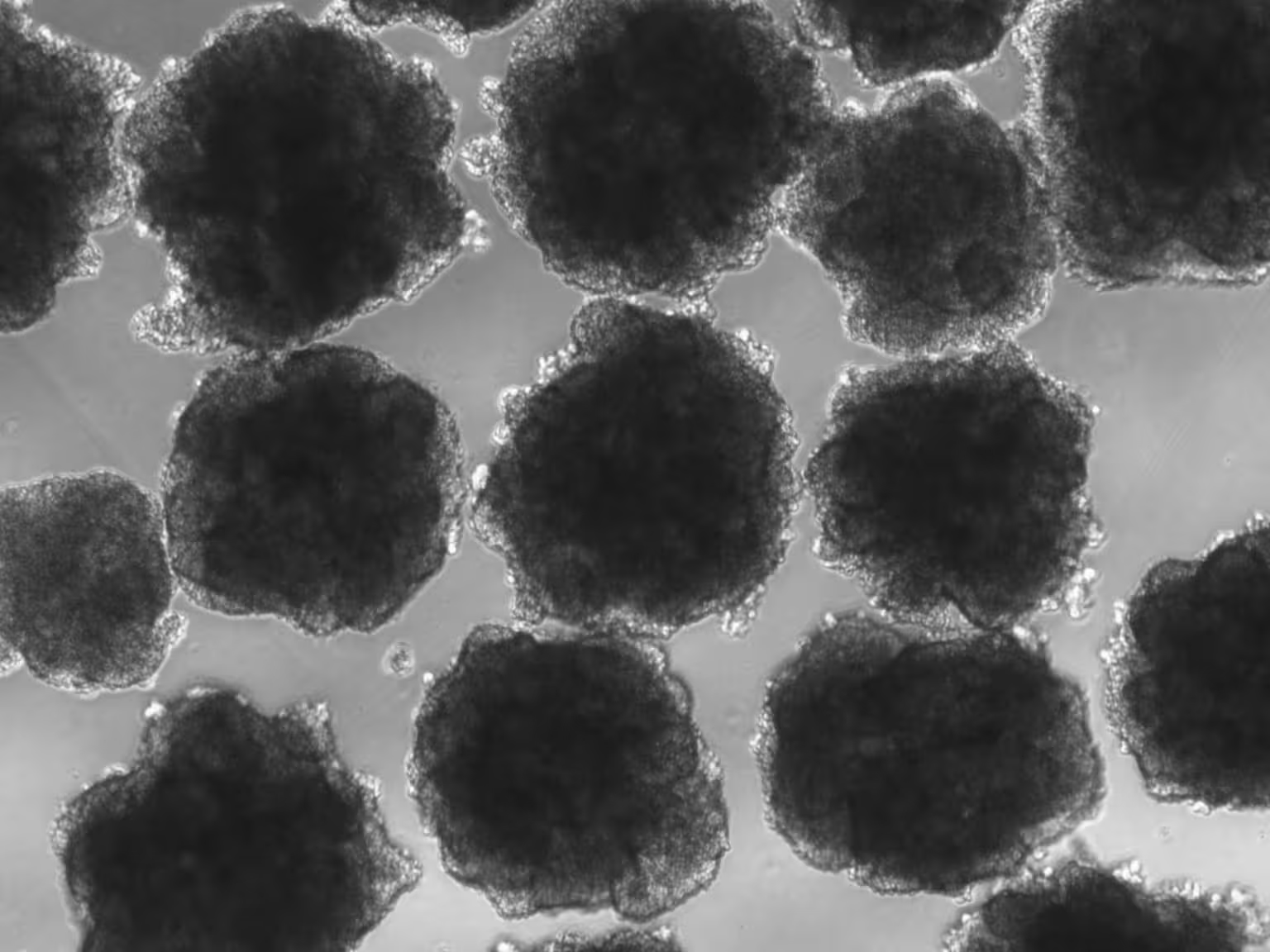

Fossilien zeigen, dass Exposition stattfand; Experimente prüfen, was sie bedeutet haben könnte. Um funktionale Konsequenzen zu untersuchen, züchteten Forschende menschliche Hirnorganoide — dreidimensionale, aus Stammzellen gewonnene Modelle, die frühe Gehirnentwicklung nachbilden — und editierten diese so, dass sie entweder die moderne menschliche Variante oder eine archaische Variante eines Entwicklungsregulators namens NOVA1 trugen.

Mit diesen Organoiden untersuchte die Studie, wie Bleiexposition molekulare Wege während der Neuroentwicklung umgestaltet. Das NOVA1-Gen spielt eine Rolle in der RNA-Verarbeitung und kann beeinflussen, wie zahlreiche nachgeschaltete Gene exprimiert werden. Einer dieser nachgeschalteten Akteure ist FOXP2, ein Gen, das bereits mit Sprach- und Kommunikationsnetzwerken in Verbindung gebracht wurde. Wenn Organoide mit der archaischen NOVA1-Variante Blei ausgesetzt wurden, zeigten die Experimente deutliche Störungen der FOXP2-assoziierten Aktivität in kortikalen und thalamischen Neuronen — Gehirnregionen, die mit Kommunikation, motorischer Planung und sensorischer Integration verbunden sind. Im Gegensatz dazu waren Organoide mit der modernen menschlichen NOVA1-Variante bei denselben Bleidosen weniger gestört.

Anhand menschlicher Hirnorganoide (miniaturisierte, im Labor gezüchtete Modelle des Gehirns) verglich das Team die Effekte von Blei auf zwei Versionen eines Schlüsselgens der Entwicklung namens NOVA1, ein Gen, das bekannt ist dafür, Genexpression bei Bleiexposition während der Neuroentwicklung zu orchestrieren. Die moderne menschliche Version von NOVA1 unterscheidet sich von der in Neandertalern und anderen ausgestorbenen Hominiden. Credit: University of California San Diego

Warum NOVA1 wichtig ist

- NOVA1 reguliert Spleißen und Expression vieler neuronaler Gene in kritischen Phasen des Gehirnwachstums.

- Kleine Unterschiede zwischen archaischen und modernen NOVA1-Varianten scheinen die Verwundbarkeit gegenüber Neurotoxinen wie Blei zu verändern.

- Wenn schützende genetische Varianten die Wirkung eines Toxins verringern, kann diese Variante von der natürlichen Selektion begünstigt werden — besonders wenn das Toxin weit verbreitet ist.

Technisch gesprochen beeinflusst NOVA1 die alternative Spleißung von mRNA und somit die Vielfalt an Proteinvarianten, die Neuronen während der Entwicklung verwenden. Solche Feinabstimmungen können die Plastizität neuronaler Netzwerke verändern, synaptische Verknüpfungen modulieren und langfristig Verhalten und kognitive Fähigkeiten beeinflussen. Die organoid-basierten Befunde liefern somit ein molekulares Bindeglied zwischen Umweltbelastung und Entwicklungspfaden des Gehirns.

Sprache, Überleben und die Neandertaler-Frage

Eine provokative Implikation der Studie ist ein evolutiver Blickwinkel darauf, warum moderne Menschen sich möglicherweise anders als Neandertaler entwickelt haben. Die Organoid-Experimente legen nahe, dass eine neandertalerähnliche NOVA1-Variante neuronale Netzwerke, die FOXP2-Aktivität steuern, anfälliger für Bleistörungen machte. Wenn Bleiexposition in den von Hominiden geteilten Umgebungen häufig war, konnten Individuen mit widerstandsfähigeren Genvarianten über Generationen subtile, aber kumulative kognitive oder kommunikative Vorteile genießen.

Professor Renaud Joannes-Boyau, Leiter der GARG an der Southern Cross University, fasste die weitergehende Schlussfolgerung zusammen: Die Gehirne unserer Vorfahren entwickelten sich in einer Umgebung, die neurotoxische Metalle einschloss. Dieser Umweltdruck, der sich über Jahrtausende wiederholte, könnte genetische und Entwicklungswege in Richtungen gedrängt haben, die soziales Verhalten und Kognition veränderten.

„Diese Arbeit legt nahe, dass die Exposition gegenüber Umweltkontaminanten wie Blei nicht nur Individuen schädigte — sie formte evolutionäre Selektionsdrücke“, sagte Professor Alysson Muotri, Direktor des UC San Diego Stem Cell Institute, das an den Organoid-Experimenten beteiligt war. „Eine Variante, die neurologische Störungen in Gegenwart von Blei reduzierte, konnte einen bedeutsamen Überlebens- oder Kommunikationsvorteil verschaffen.“

Professor Renaud Joannes-Boyau, Geoarchaeology and Archaeometry Research Group der Southern Cross University. Credit: Southern Cross University

Wissenschaftliche Methoden und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die Studie ist bemerkenswert für ihre querverbindende Methodik. Geochemische Kartierung fossiler Zähne lieferte zeitliche Auflösung der Exposition in der Kindheit. Labor-Exposomics quantifizierte die molekularen Folgen in sich entwickelndem Nervengewebe. Schließlich verbanden genetische und proteomische Analysen Umweltverletzungen mit Änderungen in Pfaden, die Neuroentwicklung, soziales Verhalten und Kommunikation steuern. Diese Triangulation — paläochemische Spurenelemente plus kontrollierte Labor-Modelle und molekulare Profilierung — stärkt die ursächliche Interpretation weit über das hinaus, was ein einzelner Ansatz hätte liefern können.

Die Forschenden entnahmen Proben aus Afrika, Europa, Asien und Ozeanien und stellten so eine geographisch breite fossile Basis sicher. Im Labor wurden Dosis-Wirkungs-Assays so gestaltet, dass sie episodische Expositionen simulierten, die mit den in Zähnen sichtbaren Blei-Bändern vergleichbar sind, anstatt chronische industrielle Belastungen abzubilden. Transkriptomische und proteomische Profilierungen zeigten dann auf, welche zellulären Netzwerke durch Blei in archaischen gegenüber modernen genetischen Hintergründen am stärksten gestört wurden.

Methodische Details umfassen Kalibrierungsprotokolle für Laser-Ablation, Qualitätskontrolle bei der Extraktion von RNA aus Organoiden, sowie bioinformatische Pipelines zur Identifikation differentiell exprimierter Gene und veränderter Spleißmuster. Solche technischen Spezifika erhöhen die Replizierbarkeit und liefern robustere Korrelationen zwischen fossilen Aufzeichnungen und experimenteller Biologie.

Experteneinschätzung

Dr. Elena Morales, eine neuroevolutionäre Wissenschaftlerin (fiktional für den Kontext), kommentierte: „Die Kombination aus Fossilchemie und Organoid-Biologie ist eine kraftvolle Brücke zwischen Erdgeschichte und Gehirnfunktion. Diese Befunde implizieren keine zielgerichtete Evolution, aber sie heben hervor, wie Umweltgifte eine unterschätzte Selektionskraft darstellen können. Für Archäologen und Gesundheitswissenschaftler gleichermaßen rückt diese Studie Blei als langfristigen ökologischen Akteur in den Fokus — nicht nur als Schadstoff des 20. Jahrhunderts.“

Solche Experteneinschätzungen verbinden empirische Daten mit konzeptionellen Rahmenwerken der Evolutionsbiologie, was die Relevanz interdisziplinärer Forschung für beide Felder unterstreicht: Paläoumwelt, Genetik und Neurowissenschaften.

Folgen für die öffentliche Gesundheit und künftige Forschung

Obwohl antike Expositionswege sich von heutigen industriellen Quellen unterscheiden, betont die Studie eine ernüchternde Kontinuität: Blei war ein wiederkehrendes Risiko in der gesamten Hominiden-Geschichte. Diese Persistenz hat zwei moderne Relevanzbereiche.

Erstens vertieft sie die biologische Erklärung dafür, warum Kinder besonders anfällig für Blei sind und weshalb einige Populationen vererbte Empfindlichkeiten oder teilweisen Schutz tragen können. Genetische Varianten, die einst die neurologischen Auswirkungen von natürlichem Blei verringerten, könnten weiterhin beeinflussen, wie moderne Körper auf Exposition reagieren.

Zweitens unterstreicht die Arbeit die Dringlichkeit, verbleibende Bleiquellen in der Umwelt zu eliminieren. Selbst wenn einige historische genetische Veränderungen die schlimmsten Entwicklungsstörungen abgeschwächt haben, bietet keine genetische Variante vollständige Immunität. Zeitgenössische Bleiexposition — durch kontaminierte Wassersysteme, alte Farbe, Industrieareale und Altlasten — bleibt eine öffentliche Gesundheitskrise mit belegten Auswirkungen auf kognitive Entwicklung und Verhalten.

Auf politischer Ebene liefert die Studie ein weiteres Argument für rigorose Sanierungsmaßnahmen, ausreichende Überwachung von Trinkwasser und Böden sowie Programme zur Reduzierung von Kinderexposition. Auf biomolekularer Ebene regt sie an, Populationen mit erhöhtem genetischem Risiko zu identifizieren und präventive Maßnahmen zu priorisieren.

Zukünftige Studien müssen Stichprobengrößen über Fossilienfundstellen hinweg erweitern, zusätzliche archaische Genvarianten in Organoid-Modelle integrieren und andere Neurotoxine untersuchen, die die menschliche Evolution beeinflusst haben könnten. Langfristig deutet das Forschungsprogramm auf eine reichere Synthese zwischen paläoumweltlichen Daten und moderner biomedizinischer Wissenschaft hin: Die Bedingungen, die alte Gehirne formten, sind nicht nur Kuriositäten der Vergangenheit, sondern Fäden, die bis in die heutige menschliche Biologie hineinwirken.

Genetische und proteomische Analysen in dieser Studie zeigten, dass Bleiexposition in Organoiden mit archaischem Genhintergrund Pfade störte, die an Neuroentwicklung, sozialem Verhalten und Kommunikation beteiligt sind. Die veränderte FOXP2-Aktivität weist besonders auf einen möglichen Zusammenhang zwischen antiker Bleiexposition und der evolutionären Verfeinerung sprachlicher Fähigkeiten beim modernen Menschen hin.

Zusätzlich betonen die Autorinnen und Autoren die Notwendigkeit, Umweltarchäologie stärker in die Diskussion um moderne Umweltgesundheit einzubeziehen: Langfristige Expositionshistorien können erklären, warum bestimmte Genvarianten in Populationen persistieren und wie historische Umweltfaktoren heutige gesundheitliche Ungleichheiten mitprägen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen