8 Minuten

Seit mehr als einem Jahrhundert rätseln Wissenschaftler über eine hartnäckige Zone ungewöhnlich kalten Wassers südlich von Grönland, die sich gegen den allgemeinen Erwärmungstrend im Atlantik abhebt. Neue Forschungsergebnisse der University of California, Riverside bringen diese Anomalie mit einer langfristigen Abschwächung eines zentralen ozeanischen Strömungssystems in Verbindung und zeigen weitreichende Konsequenzen für Wetter, marine Ökosysteme und Klimaprojektionen.

Die Südgrönland-Kälteinsel enträtseln

Stellen Sie sich den Ozean als ein förmlich planetengroßes Förderband vor. Die Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) transportiert warmes, salzhaltiges Wasser in oberflächennahen Strömungen nach Norden und lässt kälteres, dichteres Wasser in größeren Tiefen nach Süden zurückfließen. Verlangsamt sich dieses Förderband, erreichen weniger Wärme und Salz den subpolaren Nordatlantik – das führt zu den kühleren, weniger salzhaltigen Oberflächenbedingungen, die südlich von Grönland beobachtet werden.

Die Kältezone, die manchmal als Südgrönland-Anomalie bezeichnet wird, stellt einen Ausreißer in einem jahrhundertelangen Datensatz steigender Meerestemperaturen dar. Anstatt sich allein durch lokale Wetterereignisse oder kurzfristige Variabilität erklären zu lassen, scheint dieses Merkmal mit großräumigen Verschiebungen in der ozeanischen Zirkulation verknüpft zu sein. Die Forschenden Wei Liu und der Doktorand Kai-Yuan Li von der UCR analysierten ein Jahrhundert an Temperatur- und Salzgehaltsdaten und testeten ihre Rekonstruktion gegen fast 100 Klimamodelle, um zu prüfen, was ein derart persistentes Signal erzeugen könnte. Dabei bezogen sie sowohl Messdaten als auch das Verständnis von ozeanischen Transportprozessen mit ein, um kausale Zusammenhänge zwischen beobachteter Abkühlung und veränderter Umwälzzirkulation herauszuarbeiten.

Ein Jahrhundert ozeanischer Veränderungen rekonstruieren: Daten und Modelle

Direkte, kontinuierliche Beobachtungen der AMOC liegen nur für die vergangenen zwei Jahrzehnte vor (beispielsweise durch das RAPID‑Array und moderne Argo‑Float‑Netzwerke). Deshalb nutzten Liu und Li indirekte, aber robuste Indikatoren: langzeitliche Aufzeichnungen von Meeresoberflächentemperatur und Salzgehalt. Salzgehalt ist besonders aussagekräftig, weil die AMOC salzhaltiges Wasser nach Norden transportiert. Ein anhaltender Rückgang des Salzgehalts zusammen mit Abkühlung spricht für einen verminderten nordwärts gerichteten Fluss von warmem, salzhaltigem Wasser und somit für eine Abschwächung der Umwälzzirkulation.

Ihre Methodik kombinierte historische Beobachtungsreihen – einschließlich instrumenteller Schiffs- und Bojendaten, die über das 20. Jahrhundert gesammelt wurden – mit sorgfältigen Modellvergleichen. Zusätzlich berücksichtigten sie mögliche Messbiases, Änderungen in Beobachtungsmethoden und regionale Klimasignale wie die Atlantische Multidekaden-Oszillation (AMO). Beim Vergleich dieser Rekonstruktionen mit den Ergebnissen aus nahezu 100 Klimamodellsimulationen zeichnete sich ein klares Muster ab: Nur die Modelle, die eine abgeschwächte AMOC implementierten, rekonstruierten die beobachtete Abkühlung und Auffrischung (Freshening) in der Region südlich von Grönland erfolgreich. Simulationen, die weiterhin eine starke AMOC beibehielten, konnten das reale räumliche Muster und die zeitliche Persistenz der Anomalie nicht reproduzieren. Diese Übereinstimmung zwischen Beobachtungsrekonstruktion und Modellsignatur stärkt die Schlussfolgerung, dass Veränderungen in der ozeanischen Zirkulation, und nicht ausschließlich atmosphärische Zufälligkeiten, die treibende Ursache sind.

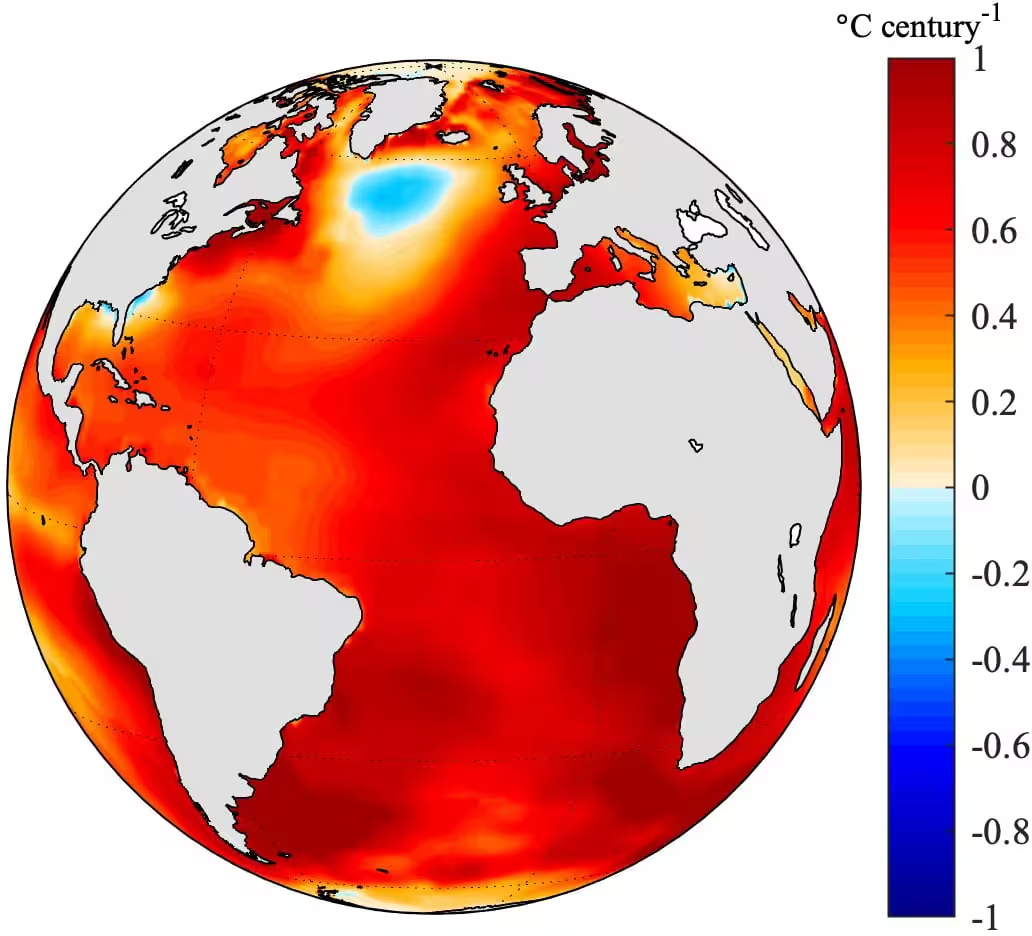

Trend der Atlantischen Meeresoberflächentemperatur zwischen 1900 und 2005 (Farbskala in °C), Durchschnitt von sechs Beobachtungsdatensätzen.

Warum eine Abschwächung der AMOC Wetter, Ökosysteme und Prognosen beeinflusst

Die AMOC ist ein bedeutender Klimaregulator im Nordatlantik, und ihre Verlangsamung hat mehrere Folgen. Erstens können sich regionale Wetterlagen verschieben: Ein kühlerer Nordatlantik kann den Verlauf des Jetstreams verändern und damit Niederschlagsmuster über Europa und dem östlichen Nordamerika modifizieren. Daraus können in einigen Regionen anhaltendere Sturmsysteme resultieren, in anderen dagegen trockenere Verhältnisse – zusätzlich treten feinskalige Veränderungen der saisonalen Durchschnittstemperaturen und Extremsituationen auf. Solche Verschiebungen beeinflussen letztlich auch Landwirtschaft, Infrastrukturplanung und Energienachfrage.

Zweitens reagieren marine Ökosysteme empfindlich auf Temperatur- und Salzgehaltsänderungen. Verschiebungen in Artverbreitungen, vertikale und horizontale Nährstoffverteilungen sowie zeitliche Verschiebungen biologischer Ereignisse wie Phytoplankton‑Blüten können die Produktivität ganzer Nahrungsnetze verändern. Fischereiwirtschaften, die auf langfristig vorhersehbare Ozeanbedingungen angewiesen sind, könnten durch veränderte Wanderungen kommerziell wichtiger Arten, veränderte Fangplätze und Schwankungen in den Bestandsgrößen vor neue Herausforderungen gestellt werden.

Drittens hilft das Ergebnis, eine technische, aber wichtige Debatte in der Klimamodellierung zu klären. Einige neuere Klimamodelle hatten vorgeschlagen, dass Rückgänge der Aerosollast die AMOC stärken könnten, was eine andere Entwicklung des Nordatlantiks nahegelegt hätte. Diese Modelle konnten jedoch die beobachtete Abkühlung südlich von Grönland nicht nachbilden. Der Vergleich, den Liu und Li durchführen, legt nahe, dass viele Modelle möglicherweise zu empfindlich gegenüber Aerosoländerungen sind und dass eine langfristige AMOC‑Schwächung die historische Entwicklung besser erklärt. Das erhöht das Vertrauen in Projektionen, die die ozeanische Zirkulation berücksichtigen müssen, und legt nahe, dass Modellverbesserungen bei Darstellung von Süßwasserzuflüssen, Kryosphären-Rückkopplungen und Aerosol‑Radiativwirkungen notwendig sind.

Was die Studie über vergangene und zukünftige Veränderungen aussagt

Indem die Studie konsistente Verknüpfungen zwischen jahrhundertelangen Temperatur‑ und Salzgehaltsverschiebungen und einer abgeschwächten AMOC aufzeigt, legt sie nahe, dass die Zirkulation bereits seit mehr als 100 Jahren abnimmt. Dieser langfristige Trend ist deshalb bedeutsam, weil er darauf hinweist, dass das System auf anhaltende Antriebe reagiert – zu denen die durch Treibhausgase verursachte Erwärmung und der zusätzliche Süßwasserzufluss aus schmelzendem Eis gehören – und nicht nur auf kurzzeitige interne Variabilität. Eine solche multidekadische oder gar jahrhundertelange Veränderung kann die Stabilität der zirkulierenden Strömung verändern und die Wahrscheinlichkeit von Kipppunkten oder abrupten Veränderungen erhöhen.

Wichtig ist zudem, dass die von den Forschenden angewandte Rekonstruktionstechnik zeigt, wie indirekte Beobachtungen Lücken füllen können, wo direkte Messreihen begrenzt sind. Da direkte Messungen der AMOC‑Stärke nur für einige Jahrzehnte vorliegen, bieten Temperatur- und Salzgehaltsarchive eine Möglichkeit, Langzeitverhalten zu erschließen und Modellprojektionen zu validieren. Solche Daten‑gestützten Rekonstruktionen sind besonders nützlich, um die zeitliche Entwicklung, regionale Muster und das Zusammenspiel verschiedener Antriebe wie Eisschmelze, veränderte Niederschläge und anthropogene Erwärmung zu quantifizieren.

Fachliche Einschätzung

Dr. Hannah Reyes, Ozeanklimatologin an einem großen Forschungsinstitut, kommentierte: "Diese Studie ist ein starkes Beispiel dafür, wie die Kombination historischer Ozeanaufzeichnungen mit Multi‑Model‑Vergleichen systemische Veränderungen offenbaren kann, die sonst unsichtbar bleiben. Die Südgrönland‑Kälteinsel ist keine Kuriosität – sie ist ein Fingerabdruck einer größeren Umstrukturierung der ozeanischen Zirkulation, die praktische Konsequenzen für Wetter und marine Lebewesen hat."

"Salzgehalt und Temperatur zusammen zu verwenden ist ein kraftvoller Ansatz, weil sie unterschiedlich auf Wärme- und Süßwasserzuflüsse reagieren. Dieses doppelte Signal gibt uns Vertrauen, dass die AMOC‑Abschwächung real und von längerer Dauer ist", fügte sie hinzu. Solche Expertenkommentare helfen, die Studie in den größeren wissenschaftlichen Kontext zu stellen und zeigen, welche Folgestudien — etwa zur Auswirkung auf die Nordseefischerei oder auf längerfristige hydroklimatische Risiken in Europa — dringend nötig sind.

Implikationen für Überwachung und künftige Forschung

Die Beobachtung der AMOC bleibt eine vordringliche Aufgabe. Die fortgesetzte Ausbringung von Verankerungen (moorings), Argo‑Floats, SL‑Bojen und Satelliten, kombiniert mit sorgfältiger Archivarbeit an historischen Schiffsdaten, wird unser Verständnis dafür schärfen, wie die Zirkulation auf Erwärmung, Eisschmelze und veränderte Niederschlagsmuster reagiert. Insbesondere die Kombination aus zeitlich hochauflösenden Direktmessungen (wie sie das RAPID‑Array liefern) und großräumigen Temperatur‑/Salzgehaltsrekonstruktionen ermöglicht eine robuste Validierung von Klimamodellen.

Verbesserte Beobachtungsabdeckung hilft auch, Klimamodelle zu kalibrieren, sodass sie regionale Reaktionen, die mit der AMOC zusammenhängen, zuverlässiger abbilden. Dazu gehören eine bessere Parametrisierung von Mischprozessen, präzisere Darstellungen des Süßwasserhaushalts durch Gletscherschmelze und Flusszuflüsse sowie realistischere Aerosol‑Wirkungen. Interdisziplinäre Forschung — die Ozeanographie, Kryosphärenforschung, Atmosphärenwissenschaften und Ökologie verbindet — ist nötig, um komplexe Wechselwirkungen und Rückkopplungen vollständig zu erfassen.

Die Ergebnisse unterstreichen einen breiteren Punkt für Entscheidungsträger und Planer: Ozeanzirkulation ist nicht statisch. Eine auf Jahrhundertmaßstab sich abspielende Abschwächung der AMOC verändert regionale Klimarisiken und marine Bedingungen. Ein verbessertes Verständnis dieser Verschiebungen erhöht die Chancen von Gesellschaften, Auswirkungen auf Landwirtschaft, Infrastruktur, Fischerei und Wasserressourcen besser einzuschätzen und Anpassungsstrategien zu entwickeln. Konkrete Maßnahmen könnten verbesserte Küstenüberwachung, Anpassungen in der Fischereiwirtschaft und die Integration ozeanischer Dynamiken in regionale Klimarisikobewertungen umfassen.

Während Forschende Methoden verfeinern und Beobachtungsnetze ausbauen, bleibt die Südgrönland‑Kälteinsel ein singuläres Indiz – ein geografischer Wächter, der Wissenschaftlern hilft, die langfristigen Veränderungen des Ozeans zu lesen und Projektionen darüber zu verbessern, was wahrscheinlich auf uns zukommt. Die Kombination aus historischer Datenanalyse, modernen Messungen und Modellvergleichen erhöht die Robustheit von Klimaprognosen für den Nordatlantik und liefert eine Grundlage für gezielte Forschung zu ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen