7 Minuten

Einführung

Jüngste Laborbefunde deuten auf eine unerwartete Verbindung zwischen Serotonin, selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRIs) und der Krebsbiologie hin. Diese frühen Ergebnisse beweisen keineswegs einen schädlichen Effekt; einige Studien legen im Gegenteil nahe, dass SSRIs in bestimmten Experimenten das Tumorwachstum hemmen oder Signalwege beeinflussen könnten, die für Krebs relevant sind. Dennoch sind umfangreiche zusätzliche Untersuchungen erforderlich, bevor Ärztinnen und Ärzte ihre Praxis ändern oder Patientinnen und Patienten ihre Medikamente eigenmächtig anpassen. In diesem Artikel fassen wir den aktuellen Forschungsstand zusammen, erläutern molekulare Mechanismen und diskutieren die notwendigen Schritte von der Grundlagenforschung bis zur klinischen Anwendung.

Forschungsperspektive

Warum Forscher Serotonin jenseits der Stimmung untersuchen

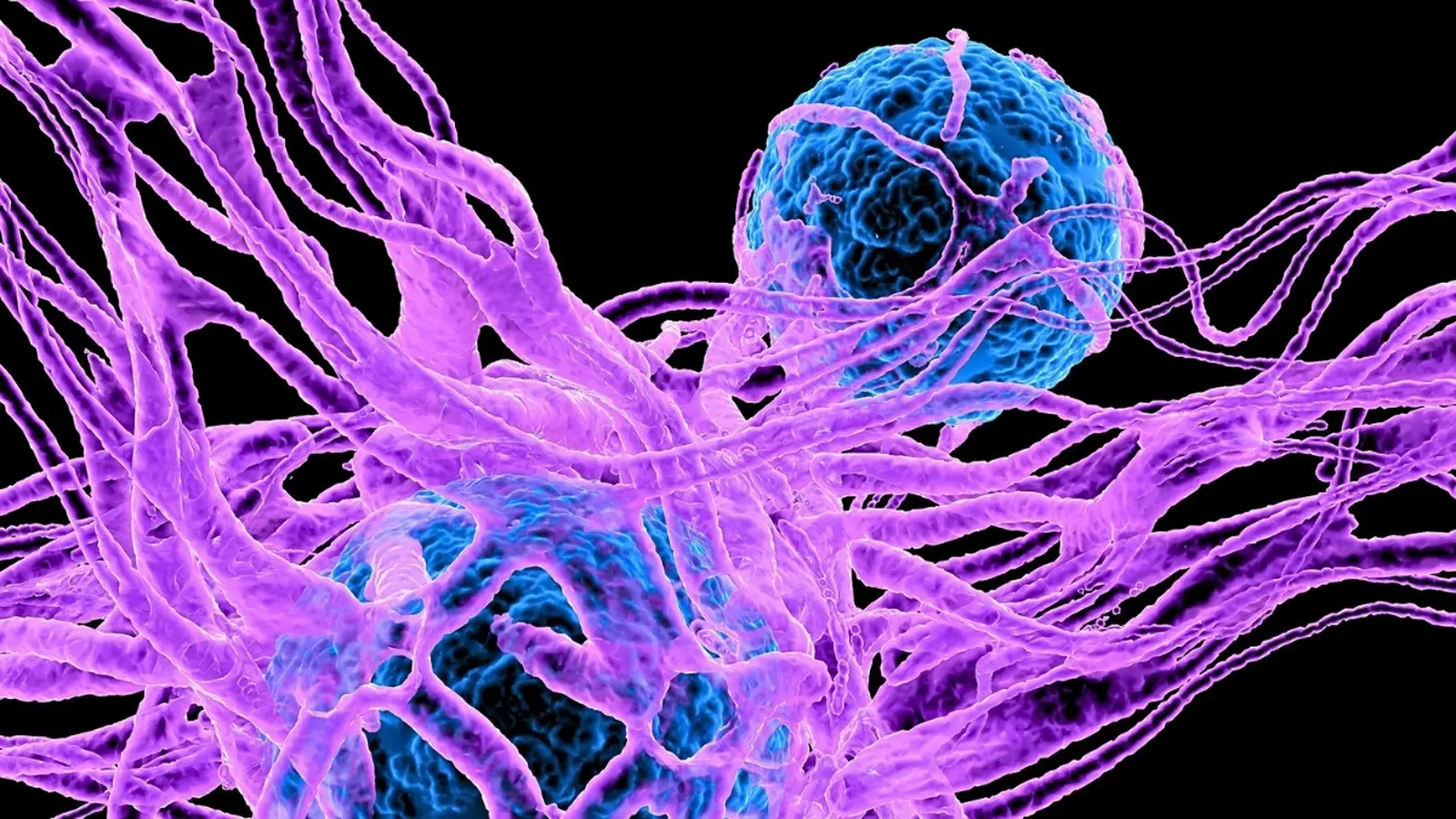

Serotonin ist zwar am bekanntesten als ein zentralnervöser Neurotransmitter, der Stimmung, Schlaf und Appetit beeinflusst, doch seine Wirkung reicht weit über das Gehirn hinaus. Serotonin spielt eine Rolle in Stoffwechselprozessen, der Immunantwort und der zellulären Signalübermittlung in zahlreichen Geweben. Genau diese breite biologische Aktivität macht Serotonin für Krebsforscher interessant: In Zellkultur- und Tiermodellen wurde gezeigt, dass Serotonin die Expression von Genen steuern kann, die an Zellteilung, Differenzierung und Überleben beteiligt sind. Verschiedene Serotoninrezeptoren (zum Beispiel 5-HT1 bis 5-HT7) sind in Tumorzellen und im Tumormikromilieu nachweisbar und modulieren Prozesse wie Proliferation, Migration und Angiogenese. SSRIs, die die Verfügbarkeit von Serotonin im synaptischen Spalt erhöhen, könnten daher indirekt Einfluss auf diese pathways nehmen.

Aktuelle Evidenz

Was die bisherigen Hinweise zeigen

In vitro-Studien mit Krebszelllinien haben wiederholt Signale geliefert, die weiter untersucht werden sollten: Unter bestimmten Bedingungen verlangsamen SSRIs oder gezielte Modulation des Serotoninstoffwechsels die Proliferation von Tumorzellen, fördern apoptotische Mechanismen oder verändern epigenetische Marker wie DNA-Methylierung und Histon-Modifikationen, die die Genexpression steuern. Solche Befunde eröffnen die Hypothese, dass das gezielte Ansteuern von Serotoninwegen Tumoren weniger aggressiv machen oder ihre Empfindlichkeit gegenüber Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie erhöhen könnte. Wichtig ist, diese Resultate differenziert zu betrachten: Effekte sind oft dosisabhängig, zelllinientyp-abhängig und hängen vom Vorhandensein bestimmter Rezeptoren und intrazellulärer Signalwege ab.

Mechanistisch lassen sich mehrere Ansatzpunkte unterscheiden, die in Laborversuchen beschrieben wurden: direkte Wirkungen auf Tumorzellen über 5-HT-Rezeptoren; indirekte Modulation des Immunsystems im Tumormikromilieu; sowie epigenetische Veränderungen, die die Aktivität von Onkogenen und Tumorsuppressoren beeinflussen können. Beispiele für potenziell betroffene Gene und Signalwege umfassen Zellzyklusregulatoren (Cycline, CDKs), Apoptose-Regulatoren (BCL-2-Familie), sowie Signalwege wie PI3K/AKT und MAPK. Diese Zusammenhänge sind bisher überwiegend vorläufig und erfordern robuste Replikation.

Herausforderungen vor klinischem Einsatz

Wesentliche Herausforderungen vor dem klinischen Einsatz

Ermutigende Labordaten sind nur der erste Meilenstein; zahlreiche wissenschaftliche und regulatorische Hürden stehen zwischen diesen Befunden und einer möglichen klinischen Anwendung. Zunächst müssen Forscherinnen und Forscher genau identifizieren, welche krebsrelevanten Gene und Signalwege am stärksten durch Serotonin moduliert werden, und ob diese Effekte gewebetypübergreifend oder spezifisch für bestimmte Tumorentitäten sind. Ein weiterer zentraler Punkt ist die gezielte Applikation: Epigenetische Wirkstoffe oder Serotoninmodulatoren müssen so verteilt werden, dass sie im Tumor eine therapeutische Konzentration erreichen, ohne systemische Nebenwirkungen zu verursachen. Systemische Behandlungen bergen das Risiko von Off-Target-Effekten, die etwa kardiovaskuläre oder neurologische Probleme auslösen können.

Hinzu kommen Probleme der Pharmakokinetik und -dynamik: SSRIs unterscheiden sich in Halbwertszeit, Metabolisierung und Interaktionsprofilen mit anderen Medikamenten, die Krebspatientinnen und -patienten häufig erhalten. Wechselwirkungen mit Chemotherapeutika, Immuntherapien oder gezielten Therapien müssen sorgfältig analysiert werden, da sie die Wirksamkeit beeinträchtigen oder toxische Effekte verstärken könnten. Schließlich ist zu beachten, dass Beobachtungen aus Zelllinien und Tiermodellen nicht ohne Weiteres auf den Menschen übertragbar sind; humane Tumoren bestehen aus komplexen mikroenvironmentalen Komponenten, die in vitro nur teilweise abgebildet werden.

Translationaler Weg

Vom Reagenzglas zum Patienten: der lange Weg

Positive Effekte, die im Reagenzglas beobachtet werden, müssen schrittweise validiert werden: ethisch verantwortete Tierstudien, in denen Dosis-Wirkungs-Beziehungen, Toxizität und pharmakologische Parameter geprüft werden, sind die nächste Stufe. Danach sind gut konzipierte klinische Studien am Menschen nötig, beginnend mit Phase‑I-Studien zur Verträglichkeit und Dosisfindung, gefolgt von Phase‑II- und schließlich Phase‑III-Studien, die Wirksamkeit gegenüber etablierten Standardtherapien prüfen. Nur groß angelegte, randomisierte und kontrollierte Studien können eindeutig zeigen, ob SSRIs oder spezifische Serotonin-targeting-Strategien die Rückfallraten senken, chirurgische Ergebnisse verbessern oder das Überleben verlängern, ohne dabei ein inakzeptables Sicherheitsprofil zu zeigen.

Weitere methodische Herausforderungen betreffen Studiendesign und Endpunkte: Neben klassischen Endpunkten wie Gesamtüberleben (overall survival) und krankheitsfreiem Überleben (disease-free survival) sollten Forscher auch Zwischenendpunkte wie Tumorantwort nach RECIST-Kriterien, biomarkerbasierte Effekte auf Epigenetik und Immunantwort sowie Lebensqualität (quality of life) berücksichtigen. Observationsstudien und Registeranalysen können Hypothesen generieren, sind aber anfällig für Confounding by indication: Menschen, die SSRIs einnehmen, unterscheiden sich möglicherweise systematisch von Nichtanwendern hinsichtlich Begleiterkrankungen, Lebensstil oder Gesundheitsverhalten.

Sicherheitsaspekte

Warum derzeitige SSRI-Anwender keinen Grund zur Panik haben

SSRIs werden weltweit häufig verschrieben und sind nicht als ursächliche Treiber von Krebs nachgewiesen. Tatsächlich deuten einige experimentelle Daten darauf hin, dass SSRIs in bestimmten Kontexten protektive oder therapeutische Effekte haben könnten. Daher sollten Patientinnen und Patienten, die SSRIs einnehmen, nicht ohne ärztliche Rücksprache ihre Behandlung abbrechen. Eine abrupte Einstellung antidepressiver Therapie kann depressive Symptome verschlimmern und erhebliche Risiken bergen, darunter Rückfallgefahr und beeinträchtigte Lebensqualität. Ärztinnen und Ärzte sollten die aktuellen Forschungsergebnisse verfolgen, aber Behandlungsentscheidungen auf individuell abgewogenen Nutzen-Risiko-Analysen und auf belastbaren klinischen Evidenzen basieren.

Bei der Bewertung potenzieller Krebsrisiken oder -nutzen durch SSRIs ist Vorsicht geboten: Beobachtungsdaten können widersprüchlich sein, und biologische Mechanismen sind häufig komplex und kontextabhängig. Kliniker sollten auf Interaktionen mit Krebsmedikamenten achten, pharmakologische Profile verschiedener SSRIs vergleichen und bei Bedarf Interdisziplinär mit Onkologen, Psychiatern und Pharmakologen zusammenarbeiten. Für Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen ist eine abgestimmte, individualisierte Medikation ebenso wichtig wie psychische Stabilität während und nach onkologischer Therapie.

Ausblick

Blick nach vorn: gezielte Strategien und Präzisionsmedizin

Die zukünftige Forschung wird sich darauf konzentrieren, Serotonin-Interaktionen in verschiedenen Geweben präzise zu kartieren, die Medikamentenabgabe an Tumoren zu optimieren und Serotoninmodulation mit etablierten Therapien zu kombinieren. Technologische Fortschritte wie Single‑Cell-Sequenzierung, Proteomik und hochauflösende Bildgebung werden helfen, die Heterogenität von Tumoren und deren Reaktion auf Serotoninmodulation besser zu verstehen. In der Präzisionsmedizin könnte das bedeuten, Patientengruppen zu identifizieren, deren Tumoren besonders empfänglich für serotonerge Interventionsstrategien sind — etwa auf Basis von Rezeptorprofilen, epigenetischen Signaturen oder immunologischen Markern.

Konkrete Forschungsrichtungen, die relevant sind: Entwicklung von Liganden oder Antagonisten, die spezifische 5‑HT‑Rezeptoren in Tumorzellen adressieren; nanopartikelbasierte Wirkstofflieferung, die Tumorgewebe gezielt erreicht; sowie kombinatorische Studiendesigns, in denen Serotoninmodulation synergistisch mit Immuncheckpoint-Inhibitoren, zielgerichteten Inhibitoren oder Standardchemotherapie eingesetzt wird. Wenn es gelingt, Serotoninsignalwege selektiv in Krebszellen zu verändern, könnten Tumoren weniger invasiv werden, die chirurgische Resektabilität verbessert und die Rückfallraten gesenkt werden — mögliche Vorteile, die jedoch erst durch belastbare klinische Evidenz bestätigt werden müssen.

Zusammenfassend: Die Verbindung zwischen Serotonin, SSRIs und Krebs ist ein faszinierendes und potenziell klinisch relevantes Forschungsfeld. Aktuelle Laborergebnisse liefern Hypothesen und erste mechanistische Einblicke, doch der Weg von der Grundlagenforschung zur sicheren und effektiven klinischen Anwendung ist lang. Interdisziplinäre Zusammenarbeit, rigorose präklinische Validierung und gut geplante klinische Studien werden entscheiden, ob und wie serotonerge Strategien künftig eine Rolle in der Tumortherapie spielen können.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen