10 Minuten

Eine neue Studie zeigt, dass das tiefe Innere der Erde viel dynamischer ist als bislang angenommen: Kontinente können langsam ihre unteren Schichten abwerfen und uraltes Material unter die Ozeane transportieren, wo es neues vulkanisches Leben anstößt.

Tief unter der Erdoberfläche scheint ein langsamer, überraschender Prozess die chemische Zusammensetzung des ozeanischen Mantels umzugestalten. Forscher unter Leitung der University of Southampton berichten, dass Fragmente der kontinentale Wurzeln — das dichte, kristalline Material, das Kontinente untermauert — von unter kontinentalen Platten abgeschält und lateral in den ozeanischen Mantel verfrachtet werden können. Dort dienen diese Relikte der kontinentalen Kruste als Quelle für vulkanische Schmelzen und hinterlassen ein langfristiges geochemisches Signaturmuster über Hunderte bis Tausende Kilometer von ihrem Ursprung entfernt.

Peeling continents: a new way to move continental material

Die Grundidee ist elegant einfach, geologisch jedoch radikal: Kontinente sind nicht nur passive Hüllen, die an der Oberfläche auseinanderbrechen. Ihre tiefen Wurzeln können destabilisiert und allmählich entfernt werden — ein Prozess, den das Forschungsteam als ein langsames ‚Abschälen‘ von unten beschreibt. Mithilfe numerischer Simulationen, die Wechselwirkungen zwischen Lithosphäre und Mantel nachbilden, zeigen die Forscher, wie tektonisches Dehnen an kontinentalen Rändern eine fortschreitende Instabilität auslösen kann — eine sogenannte Mantelwelle — die sich entlang der Basis des Kontinents mit extrem niedrigen Geschwindigkeiten ausbreitet. Über Millionen von Jahren kann diese Welle Fragmente aus Tiefen von 150–200 km herauslösen und seitlich in den angrenzenden ozeanischen Mantel transportieren.

Die Modelle berücksichtigen dabei realistische rheologische Parameter, Temperaturprofile und Randbedingungen der Lithosphäre. Sie zeigen, wie lokale Schwächungszonen unter kontinenten Rändern die Initiierung einer propagierenden Instabilität begünstigen. Solche Mantelwellen können sowohl durch tektonische Dehnung beim Öffnen neuer Ozeanbecken als auch durch Veränderungen in der Krusten- und Mantelstruktur infolge früherer tektonischer Ereignisse getriggert werden. Technisch gesehen handelt es sich um ein langperiodisches, visko-plastisches Fließverhalten des Mantels, das in Verbindung mit der steifen, relativ kühlen kontinentalen Lithosphäre zu schubartigen Ablösungen führen kann.

Sobald diese Fragmente in den ozeanischen Mantel gelangt sind, fungieren sie dort als chemisch angereicherte Reservoirs. Beim teilweisen Aufschmelzen oder der Re-Melting dieser fragmente entstehen Magmen mit erhöhten Konzentrationen bestimmter Spurenelemente und charakteristischen isotopischen Verhältnissen (beispielsweise Sr, Nd, Pb, Hf), die typisch für kontinentale Kruste sind. Das erklärt auf plausible Weise ein anhaltendes geologisches Rätsel: Vulkaninseln und Unterwasserberge (Seamounts), die weit von Plattengrenzen entfernt liegen — wie einige Seamounts im Indischen Ozean — eruptieren oft Gesteine mit chemischen Merkmalen, die ‚kontinental‘ erscheinen, obwohl sie mitten auf ozeanischer Platte stehen.

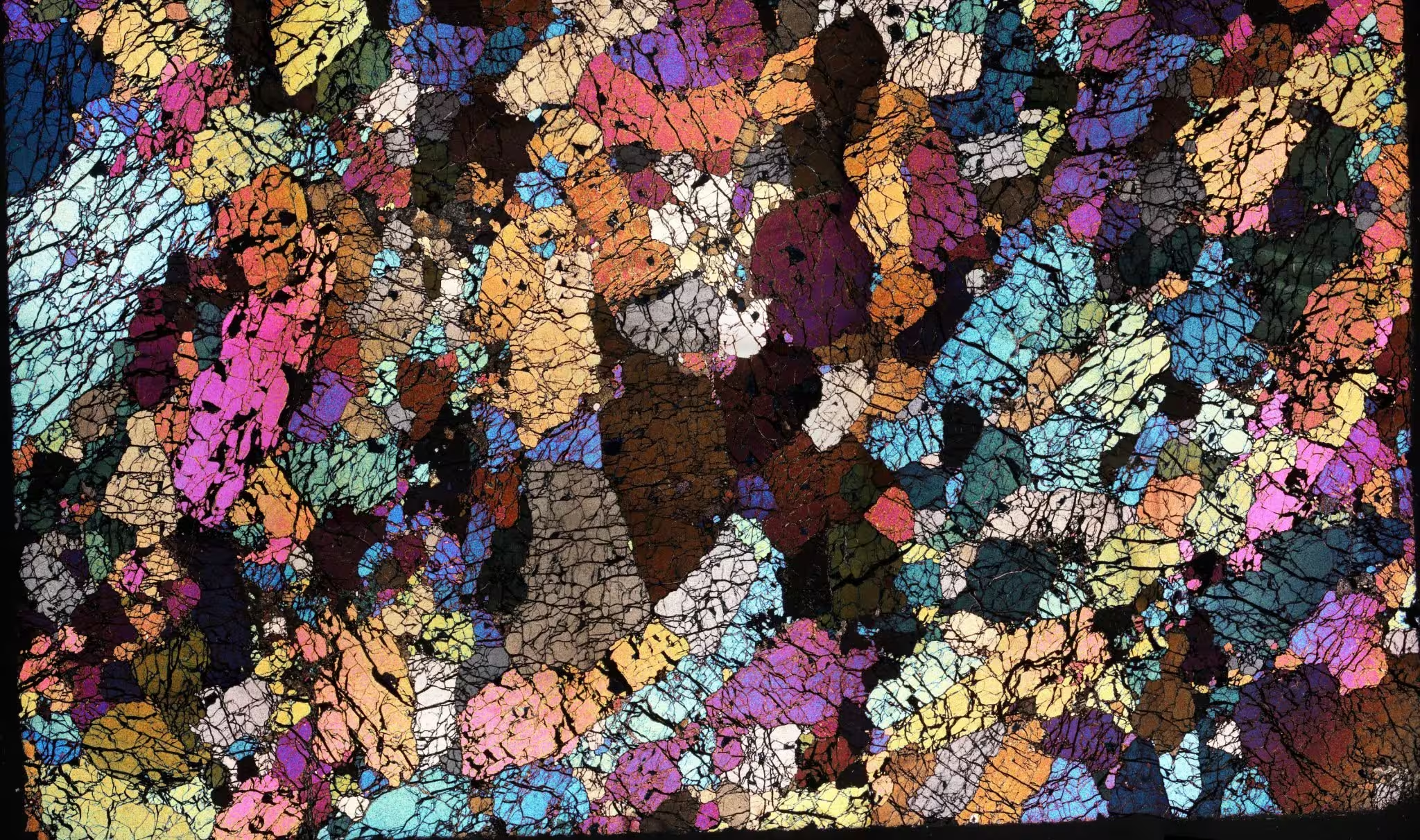

Ein Stück des untersten kontinentalen Mantels (die kristallinen Wurzeln der Kontinente). Dieses Material entspricht dem, was die Studie als entfernt und seitlich in den ozeanischen Mantel verfrachtet vorschlägt.

Geochemical clues from the Indian Ocean

Das Team kombinierte geochemische Analysen mit geodynamischen Modellen und testete die Hypothese am Beispiel der Indian Ocean Seamount Province, einer Vulkanreihe, die sich nach dem Zerfall des Superkontinents Gondwana vor mehr als 100 Millionen Jahren gebildet hat. Geochemische Signaturen in einigen dieser Seamounts dokumentieren einen initialen Ausbruch angereicherter Magmen kurz nach der Kontinentalspaltung, gefolgt von einem langsamen Abschwächen dieses Signals über Zehner von Millionen Jahren. Zeitpunkt und räumliche Verteilung dieser Signale stimmen besser mit einem Transportmechanismus durch Mantelwellen überein als mit klassischen Erklärungen wie Sediment-Recycling an Subduktionszonen oder tiefreichenden Mantelplumes.

Die geochemischen Daten umfassen systematische Messungen der Spurenelementverhältnisse und radiogenen Isotopensysteme, die Hinweise auf eine Herkunft aus teilweise aufgeschmolzenen kontinentalen Lithosphärenmaterialien geben. Insbesondere die simultanen Abweichungen in Pb- und Sr-Isotopenverhältnissen zusammen mit erhöhten Verhältniswerten radiogener Isotope lassen sich gut mit dem Einschleusen älterer kontinentaler Mantelkomponenten in junge ozeanische Mantelbereiche erklären. Diese Befunde unterstützen die Vorstellung, dass kontinentales Material nicht ausschließlich über Subduktion und Sedimenttransfer in den tiefen Mantel gelangt, sondern auch lateral und relativ oberflächennah verteilt werden kann.

„Wir wissen seit Jahrzehnten, dass Teile des Mantels unter den Ozeanen seltsam ‚kontaminiert‘ erscheinen, als seien Stücke uralter Kontinente dort gelandet“, sagte Professor Thomas Gernon von der University of Southampton, Erstautor der Studie. „Bislang konnten wir jedoch nicht zufriedenstellend erklären, wie all dieses kontinentale Material dorthin gelangt ist. Unsere Modelle und die geochemischen Befunde liefern nun eine konsistente Erklärung, die sowohl die räumliche Verteilung als auch die zeitliche Entwicklung dieser Signaturen berücksichtigt.“

How mantle waves work and why they matter

In den Modellen löst das Auseinanderbrechen von Kontinenten eine dynamische Reaktion im Mantel aus: eine langsame, rollende Instabilität, die sich entlang der Basis der Lithosphäre fortpflanzt. Diese Mantelwelle stört die tiefen kontinentalen Wurzeln, verursacht Fragmentierung und lateralem Transport von dichtem kontinentalen Material. Die Bewegung ist extrem langsam — im Modell in etwa eine Millionstel der Geschwindigkeit einer schleppenden Schnecke bemessen — doch über geologische Zeiträume genügt dies, um Materialklumpen mehr als 1.000 km von ihrer Quelle wegzubewegen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Temperatur- und Kompositionsdifferenz zwischen kontinentaler Lithosphäre und ozeanischem Mantel. Sobald kontinentale Fragmente in den heißeren, chemisch unterschiedlichen ozeanischen Mantel eingebettet sind, verändern sie lokale Schmelzregime: Durch niedrigere Schmelzpunkte und durch die Freisetzung von wasser- und kohlenstoffreichen Phasen können angereicherte Schmelzen entstehen, die über lange Zeiträume vulkanische Aktivität aufrechterhalten. Diese angereicherten Signaturen bleiben erhalten, ohne dass ein klassischer, tiefer Mantelplume vom Kern-Mantel-Grenzbereich aufsteigen muss.

Aus einer physikalisch-geochemischen Perspektive sind zwei Mechanismen besonders bedeutsam: Erstens die relative Persistenz dichter, krytalliner Fragmente innerhalb des Mantels, die als ‚Träger‘ terrestrischer Isotopensignaturen fungieren; zweitens die Tatsache, dass geringfügige Temperatur- und Fließänderungen die Mobilität solcher Fragmente über lange Strecken ermöglichen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Trennung von Kontinenten einen langanhaltenden Fußabdruck im Mantel hinterlässt, der sich in ungewöhnlichen Vulkanchemien äußert.

„Wir stellten fest, dass der Mantel die Folgen der Kontinentalspaltung noch lange nach dem Auseinanderdriften der Kontinente spürt,“ sagte Professor Sascha Brune vom GFZ Helmholtz Centre Potsdam, Koautor der Studie. „Das System schaltet sich nicht aus, sobald ein neues Ozeanbecken entsteht — der Mantel bleibt in Bewegung, reorganisiert sich und transportiert angereichertes Material weit weg von seinem Ursprungsort.“

Scientific background and broader implications

Jahrzehntelang diskutierten Geowissenschaftler intensiv, wie ozeanischer Vulkanismus ein ‚kontinentales‘ chemisches Signal erwerben kann. Traditionelle Hypothesen betonten das Recycling von Sedimenten, die an Subduktionszonen in den Mantel abtauchen, oder isolierte tiefe Aufwellungen, die als Mantelplumes bezeichnet werden. Beide Mechanismen bleiben relevant, doch die Mantelwellen-Mechanik erklärt anomale Fälle, in denen weder Sediment-Recycling noch offensichtliche Plume-Aktivitäten die angereicherte Chemie befriedigend erklären können.

Über das Auflösen einzelner geochemischer Rätsel hinaus verschiebt dieser Mechanismus unser Verständnis von Mantelkonvektion und Lithosphäre–Mantel-Kopplung. Er impliziert, dass Kontinentalbruch einen langandauernden Einfluss auf die Struktur und Zusammensetzung des Mantels ausübt und die Vulkanaktivität sowie geochemische Heterogenität über Zehner von Millionen Jahren beeinflusst. Das hat weitreichende Konsequenzen für die Rekonstruktion paläotektonischer Bewegungen, die Interpretation großer Vulkanprovinzen und das Verständnis der tiefen Kohlenstoff- und Flüchtigstoffzyklen, die mit kontinentalem Material verbunden sind.

Praktische Folgen betreffen mehrere Forschungsdisziplinen: geochemische Modellierung, Manteldynamik, Paläogeographie und Risikoabschätzung bei vulkanischen Provinzen weitab klassischer Subduktions- oder Plume-Zonen. Indem die Studie eine zusätzliche Transportbahn für kontinentale Signaturen aufzeigt, erweitert sie die Palette von Szenarien, die bei der Auswertung isotopischer und chemischer Daten berücksichtigt werden müssen.

Methods and collaboration

Die Studie, veröffentlicht in Nature Geoscience, vereinte geodynamische Simulationen mit umfangreichen geochemischen Datensätzen. Das internationale Team bestand aus Forschenden der University of Southampton, dem GFZ Helmholtz Centre Potsdam, der Universität Potsdam, der Queen’s University in Kanada und der Swansea University. Ihre Simulationen testeten eine Reihe von Rheologien, thermischen Profilen und Dehnungsregimen, um zu zeigen, wie Mantelwellen unter realistischen tektonischen Bedingungen entstehen und kontinentalen Materialtransport ermöglichen können.

Methodisch kombinierten die Autoren finite-Element-Modelle und visko-plastische Mantelsimulationsansätze mit Partikel-Tracking, um Materialherkünfte und Transportpfade nachzuverfolgen. Parallel dazu wurden geochemische Proben von Seamounts analysiert, einschließlich Spurenelementkonzentrationen und radiogener Isotopensysteme, um die zeitliche Entwicklung und das Ausmaß der angereicherten Signale zu quantifizieren. Die Kopplung von Modellausgaben mit realen geochemischen Messungen erhöhte die Robustheit der Interpretation und erlaubte eine plausible Korrelation zwischen modelliertem Transport und beobachteten geologischen Signaturen.

Expert Insight

„Diese Arbeit verdeutlicht, wie langsame, subtile Prozesse tief im Innern der Erde überproportionale Auswirkungen an der Oberfläche und in der oberflächennahen Geologie haben können,“ sagt Dr. Elena Márquez, eine Spezialistin für Manteldynamik an einer großen Forschungsuniversität (nicht an der Studie beteiligt). „Es ist eine Erinnerung daran, dass der Mantel keine homogene Suppe ist — er bewahrt historische Einschlüsse. Die Aufklärung, wie diese Einschlüsse sich bewegen und interagieren, hilft uns, Oberflächengeologie mit tiefen Erdprozessen zu verknüpfen und Modelle zu verbessern, die vulkanische Gefahren, die chemische Evolution des Mantels und die Rekonstruktion plattentektonischer Abläufe betreffen.“

Indem gezeigt wird, dass kontinentale Wurzeln gelöst und in ozeanische Bereiche verlagert werden können, eröffnet die Studie neue Forschungsrichtungen zur Mantelheterogenität, Vulkanentstehung und zur langfristigen chemischen Entwicklung des Erdinneren. Zukünftige Arbeiten könnten sich auf die quantitative Abschätzung transportierter Materialmengen, die genaue Charakterisierung der isotopischen Fingerabdrücke und die zeitliche Auflösung des Transportprozesses konzentrieren.

Zusammenfassend liefert die Forschung eine kohärente Erklärung dafür, wie kontinentales Material in den ozeanischen Mantel gelangt und dort langfristig geochemische Signale erzeugt. Dies erweitert unser Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Lithosphäre und Mantel und betont die Bedeutung langsamer, aber kontinuierlicher Prozesse für die geologische Entwicklung der Erde. Weitere interdisziplinäre Untersuchungen — kombiniert aus Hochleistungsmodellierung, Petrologie, Isotopengeochemie und seismischer Tomographie — werden erforderlich sein, um die Feinheiten dieses Mechanismus vollständig zu erfassen und seine globale Relevanz in verschiedenen tektonischen Umgebungen zu bewerten.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen