10 Minuten

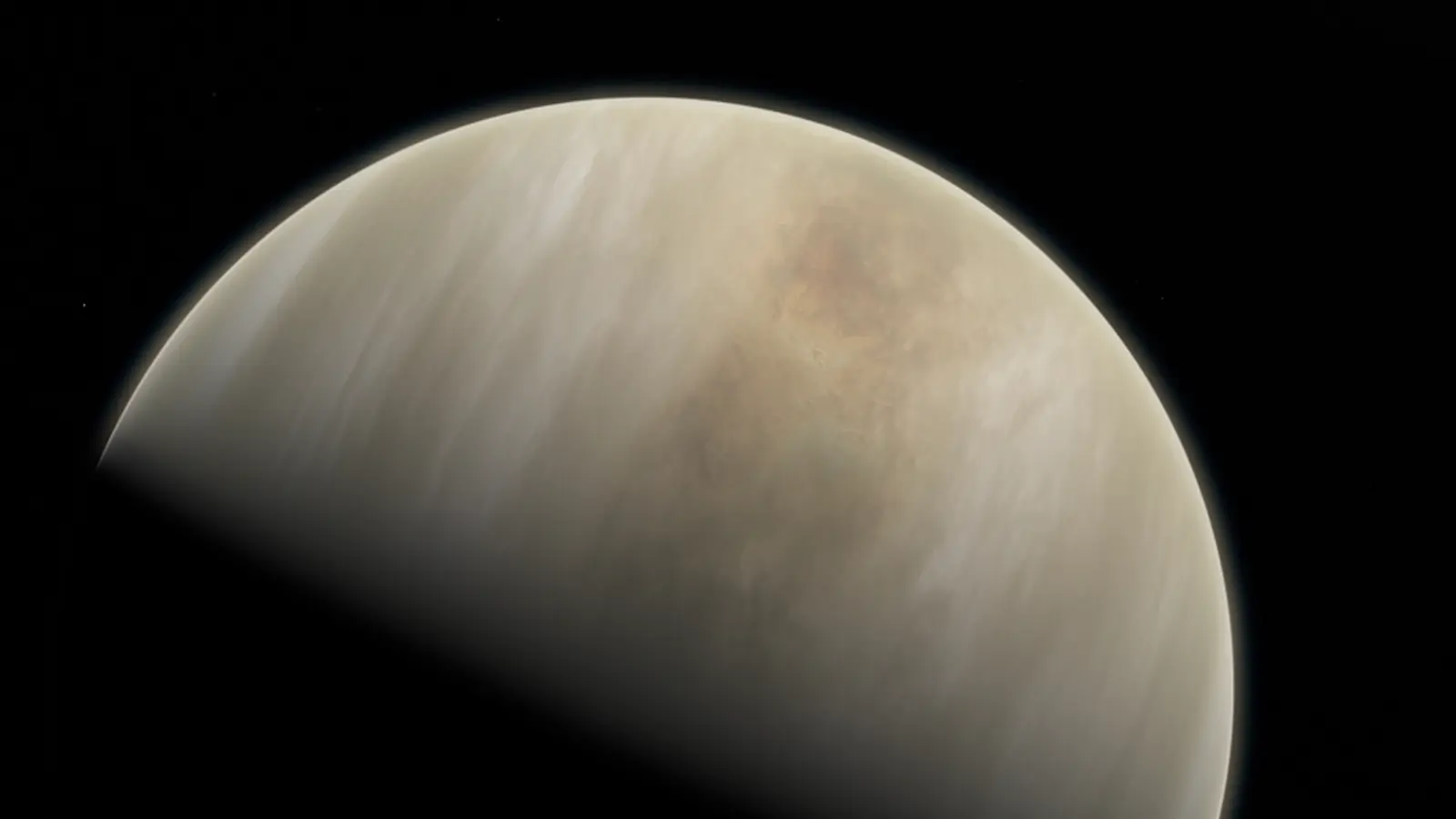

Neue Auswertung alter Daten: Wasser in den Wolken der Venus

Die erneute Untersuchung archivierter Raumsondenmessungen mit modernen Analysewerkzeugen hat sich in der Planetenwissenschaft als äußerst ergiebig erwiesen. Eine aktuelle Reanalyse der Daten der Pioneer-Venus-Sonde aus den 1970er Jahren durch ein US-Forscherteam brachte eines der überraschendsten Ergebnisse der letzten Jahrzehnte zutage: Die Aerosole in den Wolken der Venus enthalten deutlich mehr Wasser, gebunden in hydratisierten Verbindungen, als bislang angenommen. Diese Erkenntnis verändert unser Bild von der Wolkenschicht der Venus und hat unmittelbare Auswirkungen auf die Atmosphärenchemie sowie die laufende Debatte über mögliche Habitabilitätsbedingungen in der gemäßigten Wolkenschicht. Modernere Kalibrationsdaten, verbesserte Signalverarbeitungsalgorithmen und thermische Zersetzungsmodelle ermöglichten es, aus historischer Telemetrie neue, robuste Schlüsse zu ziehen.

Wissenschaftlicher Kontext: Warum die Wolken der Venus wichtig sind

Die Venus wird oft als fehlgeschlagene Zwillingsschwester der Erde beschrieben: ähnlich in Größe und Zusammensetzung, aber von einem runaway-Treibhauseffekt erfasst, der eine dichte CO2-Atmosphäre und Oberflächentemperaturen hervorrief, die Blei schmelzen würden. Dennoch existieren Teile der Venusatmosphäre — etwa in 48 bis 60 Kilometern Höhe — mit Druck- und Temperaturwerten, die sich mit erdähnlichen Bedingungen überschneiden. Diese temperierten Schichten sind für Astrobiologen und Atmosphärenchemiker besonders interessant, weil die dortigen Wolken prinzipiell chemische Nischen bieten könnten, die für mikrobielles Leben oder zumindest komplexe Chemie relevant sind. Zusätzlich prägen Dynamiken wie die Superrotation, vertikale Konvektion und horizontale Wolkenadvektion die mittlere Wolkenschicht und beeinflussen die Lebensdauer und Verteilung von Aerosolen erheblich.

Historisch galt das Paradigma, dass die Venuswolken überwiegend aus konzentrierten Schwefelsäuretröpfchen bestehen. Fernerkundungen von Wasserdampf und Schwefelverbindungen in der Gasphase stützten das Bild einer Atmosphäre mit nur Spuren von flüssigem Wasser. Allerdings können In-situ-Messungen von Abstiegssonden Aerosole direkt untersuchen und so gebundenes oder partikuläres Wasser nachweisen, das die Fernerkundung möglicherweise übersieht. Die neue Studie wertet genau aus dieser Perspektive die Massenspektrometrie- und Gaschromatographen-Aufzeichnungen der Pioneer-Venus-Large-Probe neu aus und verknüpft die Beobachtungen mit experimentell bestätigten thermischen Zerfallsprofilen hydratisierter Minerale.

Messdaten der Mission und Reanalysemethoden

Der Datensatz stammt von zwei Instrumenten der Pioneer-Venus-Large-Probe: dem Large Probe Neutral Mass Spectrometer (LNMS) und dem Large Probe Gas Chromatograph (LGC). Während des Abstiegs durch die Wolkenschichten trafen die Instrumenteinlässe auf hohe Aerosolkonzentrationen. Die ursprünglichen Teams in den 1970er Jahren protokollierten abrupte, vorübergehende Änderungen gemessener Gaskonzentrationen — am auffälligsten ein dramatischer, kurzzeitiger Abfall der CO2-Signale — auf Wolkeeintrittshöhen. Diese Anomalien wurden zwar registriert, aber damals nicht vollständig gedeutet oder temperiert analysiert, da die damaligen Kalibrationen und Modelle begrenzter waren.

Die Forscher unter Leitung von Rakesh Mogul und Sanjay Limaye fanden die Originaltelemetrie, die auf Mikrofilm im NASA Space Science Data Coordinated Archive gelagert war. Nach der Digitalisierung des Mikrofilms und einer Neuauswertung der Rohspektren mit moderner Kalibrationskenntnis sowie Modellierung thermischer Zersetzungsprozesse betrachteten sie das Verstopfen der Sondeninlets als Chance statt als Störung. Die Instrumente sammelten dabei effektiv Aerosolmaterial, das später verdampfte oder zerfiel, als die Sonde sich erwärmte oder durch Reibung am Einlass erhitzt wurde, und charakteristische Gasfreisetzungen bei bestimmten Temperaturen erzeugte. Durch die Korrelation von Gasfreisetzungspeaks mit bekannten Zersetzungstemperaturen aus Laborstudien konnte das Team die chemische Natur der Aerosolphasen identifizieren. Zusätzliche Schritte wie Hintergrundsubtraktion, Deconvolution von Überlagerungen im m/z-Spektrum und die Modellierung thermischer Gradienten am Einlass erhöhten die Zuverlässigkeit der Interpretationen.

Thermische Freisetzung und massenspektrometrische Signaturen

Zu den wichtigen thermischen Freisetzungsmerkmalen gehörten: große Wasserfreisetzungen bei ungefähr 185 °C und 414 °C; starke SO2-Freisetzungen um 215 °C und erneut nahe 397 °C; sowie ein gleichzeitig auftretendes Eisenionensignal bei der höhertemperaturigen SO2-Freisetzung. Die niedrigtemperaturige Wasserfreisetzung deutet auf hydratisierte Salze und Minerale hin (zum Beispiel hydratisiertes Magnesiumsulfat; chemisch etwa MgSO4·nH2O), während die höhertemperaturigen Signaturen von Wasser zusammen mit Eisen- und SO2-Signalen mit der thermischen Zersetzung von ferrischem Sulfat zu Eisenoxiden und Schwefeloxiden übereinstimmen. Konkretere Kandidaten könnten ferrische Sulfate (z. B. Fe2(SO4)3·nH2O) oder komplexe Mischphasen sein, deren Hydratationsstufen unterschiedliche Freisetzungstemperaturen zeigen.

Technisch betrachtet erforderten die Interpretationen ein Verständnis der Ionisierungseffizienz einzelner Spezies im LNMS (Electron Impact Ionization), der Fragmentationsmuster im Massenspektrum und die Kalibrierung der Gaschromatographen-Signale. Das Team nutzte Referenzmessungen aus Laborversuchen, in denen Minerale und Salze unter kontrollierter Erhitzung analysiert wurden, um typische m/z-Peaks und Temperaturprofile zuzuordnen. Zusätzlich half die zeitliche Übereinstimmung von Peaks in LNMS und LGC, instrumentenspezifische Artefakte auszuschließen und die Stoffzuordnungen robust zu stützen.

Mittels quantitativer Verarbeitung der LNMS- und LGC-Signale schätzt die Reanalyse, dass etwa 62 % der Aerosolmasse als in Hydraten gebundenes Wasser vorlagen, statt als freie flüssige Tropfen. Schwefelsäure ist weiterhin präsent — etwa 22 % der identifizierten Aerosolmasse in der Studie — doch ferrisches Sulfat und verwandte eisenhaltige Sulfate könnten rund 16 % der Aerosolmasse ausmachen. Diese Anteile ändern die Sicht auf die Venuswolkenchemie von einer fast ausschließlichen Schwefelsäuredominanz hin zu einer gemischten Aerosolpopulation mit beträchtlichen hydratisierten Phasen. Solche Zahlen sind mit Unsicherheiten behaftet, aber sie verschieben deutlich das Verhältnis von flüssigen zu gebundenen Wasservorräten in der Wolkensäule.

Wesentliche Entdeckungen und ihre Bedeutung

Das folgenschwerste Ergebnis ist, dass die Venuswolken bedeutende Mengen an Wasser enthalten, wobei ein großer Teil chemisch in hydratisierten Salzen und mineralischen Phasen gebunden ist. Das erklärt eine lang bestehende Diskrepanz zwischen Fernerkundungsmessungen, die überwiegend gasförmiges Wasser detektieren, und In-situ-Probenahmen, die die Masse der Aerosole erfassen. Die Fernerkundung unterschätzt damit häufig den Gesamtwassergehalt, weil gebundenes Wasser in Hydraten nicht dieselben spektralen Merkmale wie freies Wasserdampf oder flüssige Tröpfchen zeigt. Darüber hinaus beeinflusst gebundenes Wasser die optischen Eigenschaften der Wolken, ihre Lichtstreuung und damit auch thermische Ausstrahlung und Strahlungshaushalt auf globaler Skala.

Für die Atmosphärenchemie bedeutet die Präsenz hydratisierter Sulfate und eisenhaltiger Sulfate, dass aktive Aerosolchemie durch Einträge von kosmischem Staub, Schwefelphotochemie und heterogene Reaktionen in der sauren Wolkenumgebung angetrieben wird. Der Nachweis von Eisen legt nahe, dass mikrometeoridales Material innerhalb des Wolkendecks verarbeitet wird und mit schwefelhaltigen Spezies reagiert, um ferrische Sulfatpartikel zu erzeugen. Solche Reaktionspfade verändern lokale Redoxbedingungen und können katalytische Oberflächen für weiterführende Chemie bereitstellen, etwa für die Bildung stabilerer komplexer Anionen oder für Reaktionen, die gasförmige Vorläufer in fest gebundene Phasen überführen.

Für die Wolkenmikrophysik sind diese Ergebnisse ebenfalls wichtig: Hydratisierte Festphasen verändern Keimbildungsraten, Verdunstungszyklen, Koagulationsprozesse und Sedimentationsgeschwindigkeiten. Das wiederum wirkt sich auf Wolkenlebensdauer, vertikale Feuchtetransporte und die regionale Verteilung von Partikeln aus. Ein höherer Anteil an Festphasen mit gebundenem Wasser könnte die Bildung temporärer flüssiger Hüllen an Partikeln unter sich ändernden Temperatur- und Druckbedingungen begünstigen.

Für die Astrobiologie öffnet das neu berechnete Wasserbudget die Diskussionen über die mögliche Habitabilität der mittleren Wolkenschicht wieder. Trotz der weiterhin stark sauren und oxidativen Bedingungen verändert ein erhöhtes Wasserinventar — selbst wenn es chemisch gebunden ist — Abschätzungen zu temporären flüssigen Mikroumgebungen, potenziellen Pufferphasen und den verfügbaren energetischen sowie chemischen Ressourcen für hypothetische mikrobielle Chemie. Insbesondere könnten hydratisierte Phasen unter bestimmten lokalen Bedingungen kurzzeitig Wasser freisetzen oder Pufferkomponenten bereitstellen, die für extremophile Analogien auf der Erde relevant sind (etwa saure Thermalquellen oder Bergbauabraumgewässer mit acidophilen Mikroben). Die Autoren warnen jedoch, dass die bloße Verfügbarkeit von Wasser nicht gleichbedeutend mit Bewohnbarkeit ist; pH-Wert, Oxidationsmittelkonzentrationen sowie Stabilität und Dauerhaftigkeit von Mikrohabitaten bleiben entscheidende Einschränkungen.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

„Das Wiederfinden und die Neudeutung der Pioneer-Venus-Daten zeigen, wie wertvoll Archivmissionen sein können“, sagte Dr. Elena Marquez, Atmosphärenchemikerin am Institute for Planetary Studies. „Der Nachweis hydratisierter Aerosole deutet darauf hin, dass es in der Wolkenschicht dynamische chemische Prozesse gibt, die wir unterschätzt haben. Für Missionsplaner bedeutet das, dass künftige Sonden Instrumente enthalten sollten, die gebundenes von freiem Wasser unterscheiden können und die Aerosolmineralogie direkt erfassen.“

Dr. Marquez ergänzte, dass praktische Instrumentenanforderungen unter anderem hochauflösende Massenspektrometer, Raman- und Infrarotspektrometer mit erweiterten Spektralbibliotheken sowie mikroanalytische Geräte wie miniaturisierte Röntgenbeugung oder Elektronenmikroskopie für Partikeluntersuchungen umfassen sollten. Ihr Kommentar unterstreicht die praktische Lehre der Studie: Gut erhaltene Alt-Daten können in Kombination mit gezielten Laborarbeiten und Modellierungen Entdeckungen liefern, die neuen Missionen ebenbürtig sind, und sie helfen, Missionsziele präziser zu definieren.

Verwandte Technologien und zukünftige Perspektiven

Diese Reanalyse stärkt das wissenschaftliche Argument für zukünftige Venusmissionen mit fortschrittlichen In-situ-Aerosolsammlern, hochauflösenden Massenspektrometern und mikroanalytischen Laboren, die in der Lage sind, hydratisierte Minerale sowie Spurenmetallgehalte nachzuweisen. Geplante oder vorgeschlagene Missionen wie DAVINCI+, VERITAS, Venera-D und verschiedene Ballonkonzepte könnten die neuen Vorhersagen direkt überprüfen, indem sie Wolkenaerosole in mehreren Höhenlagen und zu unterschiedlichen lokalen Tageszeiten beproben. Besonders wichtig sind dabei Probenahmeverfahren, die thermische oder mechanische Veränderungen des Materials minimieren — zum Beispiel durch kryogene Fallen, sanftes Impaktionstrapping oder in-situ-Lösungsmittelanalysen — um Artefakte durch Erhitzung zu vermeiden.

Laboruntersuchungen, die die Temperatur- und Säurebedingungen der Venuswolken simulieren, sind ebenfalls essenziell, um die thermischen Freisetzungspfade zu bestätigen und Mineralidentifikationen aus Massenspektren zu validieren. Zusätzlich könnten aktualisierte Fernerkundungs-Spektralbibliotheken, die Signaturen hydratisierter Sulfate und eisenhaltiger Phasen enthalten, helfen, Fernerkundungsdaten und In-situ-Beobachtungen global besser in Einklang zu bringen. Hinweise auf regionale oder zeitliche Variabilität — etwa durch vulkanische Aktivität, lokale Staubeinträge oder jahreszeitliche Photochemie — könnten durch kombinierte Orbital- und In-situ-Messkampagnen aufgedeckt werden.

Technologisch sind auch verbesserte Datenarchivierungs- und -zugangsstrategien wichtig: die Wiederentdeckung der Mikrofilmaufzeichnungen zeigt, dass langfristige Verfügbarkeit und maschinenlesbare Archive den wissenschaftlichen Wert historischer Missionen erheblich steigern. Ferner sollten zukünftige Missionen standardisierte Metadaten und Kalibrationsdokumentation bereitstellen, um spätere Reanalysen zu erleichtern.

Schlussfolgerung

Die erneute Auswertung der Pioneer-Venus-Large-Probe-Daten zeigt, dass die Aerosole in den Venuswolken chemisch komplexer sind als bisher angenommen: Ein erheblicher Teil ihrer Masse entfällt auf Wasser, das in hydratisierten Mineralen und Salzen gebunden ist. Schwefelsäure bleibt ein wichtiger Bestandteil, doch die Entdeckung von ferrischen Sulfaten und hydratisierten Phasen verändert das Bild der Atmosphärenchemie und beeinflusst die Bewertung der Habitabilität der Wolkenschichten. Diese Arbeit hebt den wissenschaftlichen Wert archivierter Daten hervor und untermauert die Notwendigkeit gezielter In-situ-Untersuchungen bei kommenden Venusmissionen. Abschließend empfiehlt die Studie, weitere Archivdaten neu zu analysieren, koordinierte Laborprogramme zu starten und die Instrumentenausstattung kommender Missionen gezielt auf die Unterscheidung von gebundenem und freiem Wasser auszurichten — Schritte, die unser Verständnis der Venusatmosphäre nachhaltig vertiefen könnten.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen