8 Minuten

Die NASA hat das bislang detaillierteste Beobachtungsset des interstellaren Kometen 3I/ATLAS veröffentlicht und dabei Aufnahmen von Sonnenobservatorien, Marsmissionen und bodengebundenen Astrofotografen kombiniert, um ein vollständigeres Bild dieses seltenen Besuchers zu zeichnen. Die umfangreiche Datensammlung umfasst optische, ultraviolette und Weitfeldaufnahmen und erlaubt neue Einblicke in Zusammensetzung, Aktivität und Dynamik eines Objekts, das seinen Ursprung außerhalb unseres Sonnensystems hat.

PUNCHs Beobachtungen von 3I/ATLAS, als der Komet 231–235 Millionen Meilen von der Erde entfernt war.

Why Mars got the best seat in the house

Als 3I/ATLAS durch das innere Sonnensystem zog, fiel sein sonnennächster Punkt – das Perihel – in eine Zeit, in der sich die Erde auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne befand und damit ungünstig für Beobachtungen lag. Der Mars hingegen stand auf der vorteilhaften Sonnenseite und war in astronomischen Maßen nur einen Katzensprung entfernt. Diese glückliche Konstellation erlaubte es Orbiter und Landefahrzeuge rund um Mars, den Kometen näher am Perihel zu erfassen als zu diesem Zeitpunkt jede bodengestützte Einrichtung auf der Erde.

Aufnahme des Kometen 3I/ATLAS durch das Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) aus nur rund 30 Millionen Kilometern, bzw. 19 Millionen Meilen Entfernung, am 2. Oktober 2025.

Tom Statler, Planetwissenschaftler bei der NASA, brachte es auf den Punkt: Der Komet "erreichte seinen sonnennächsten Punkt, als die Erde auf der falschen Seite stand, um ihn bequem zu beobachten." Marsbasierte Plattformen wie der Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) und der MAVEN-Orbiter befanden sich hingegen auf der richtigen Seite und nutzten die Gelegenheit. Sogar der Rover Perseverance auf der Marsoberfläche passte seinen Beobachtungsplan an, um den Vorbeiflug zu dokumentieren.

Die Lage des Mars relativ zur Sonne und zu 3I/ATLAS ermöglichte nicht nur bessere Sichtwinkel, sondern auch kürzere Sichtentfernungen, was die Signalstärke in Kamera- und Spektrometerdaten verbesserte. Für die Analyse von Koma- und Schweifstrukturen ist die Nähe zu einem Beobachtungsstandort oft entscheidend, weil sie feinere Details im Staub- und Gasverhalten sichtbar macht.

Missions that chased a comet across the Solar System

Die NASA setzte eine breite Palette an Instrumenten ein, um 3I/ATLAS zu verfolgen. Von sonnenumlaufenden Observatorien bis zu interplanetaren Raumsonden ist das Datenset für ein so kurzlebiges Ziel ungewöhnlich umfangreich und vielfältig.

- PUNCH, STEREO und SOHO – Sonnenobservatorien, die in unterschiedlichen Teilen der heliozentrischen Umlaufbahn operieren – erfassten den Kometen im Weißlicht und halfen, seine Bahn vor dem hellen Hintergrund in Sonnennähe nachzuzeichnen. Diese Weitfeldaufnahmen sind besonders nützlich, um Schweifstruktur und mögliche Fragmentierung zu beobachten.

- MRO lieferte optische Bilder aus der Marsumlaufbahn aus Entfernungen von bis zu ungefähr 19 Millionen Meilen (30 Millionen km) und bot damit eine seltene Perspektive nahe dem Perihel. Solche Aufnahmen sind wichtig für die Untersuchung der Kernhelligkeit und der Partikelverteilung im Staubschweif.

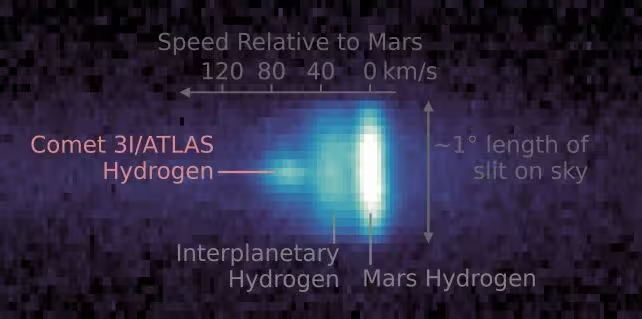

- MAVEN beobachtete im Ultraviolett, einem Wellenlängenbereich, der besonders empfindlich für Wasserstoff und andere flüchtige Spezies in Koma und Schweif ist – zentrale Diagnostika zur Bestimmung von Sublimation und chemischer Zusammensetzung.

- Deep-Space-Forschungssonden wie Lucy und Psyche, die den Asteroidengürtel durchqueren, erhielten ebenfalls opportunistische Bilder. Das zeigt, wie flexibel interplanetare Plattformen reagieren können, wenn ein ungewöhnliches Ziel am Himmel auftaucht.

Lucys Schnappschuss des interstellaren Eindringlings.

Trotz einer gewissen Unschärfe in einigen Aufnahmen – eine erwartbare Einschränkung, wenn nicht primär auf Kometen ausgerichtete Missionen Schnellbeobachtungen durchführen – vervielfacht die Kombination dieser vielfältigen Datenquellen den wissenschaftlichen Nutzen. Jedes Instrument liefert abweichende Wellenlängenabdeckung, Auflösung und Blickwinkel, was Kreuzkalibrierung und komplementäre Analysen ermöglicht.

Die Integration von Weißlichtaufnahmen, hochaufgelösten optischen Bildern und ultravioletten Spektren erlaubt es Wissenschaftlern, Staubstreuung und gasförmige Emissionen zu trennen, Partikelgrößenverteilungen abzuschätzen und Verlaufsänderungen der Aktivität in Abhängigkeit von der Sonnennähe zu verfolgen. Solche kombinierten Beobachtungen sind essenziell, um ein kohärentes physikalisches Modell der Kometenaktivität zu entwickeln.

What the observations reveal about 3I/ATLAS

Seit seiner Entdeckung durch das ATLAS-Survey am 1. Juli 2025 entzieht sich 3I/ATLAS einer einfachen Einordnung. Sein Verhalten und Erscheinungsbild sind konsistent mit einem natürlichen Kometen: ein Kern, der Gas und Staub abwirft, wenn Sonnenlicht flüchtige Eisbestandteile erwärmt. MAVENs ultraviolette Spektren tragen dazu bei, dass Wasserstoff und andere Sublimationsprodukte in Koma und Schweif nachgewiesen wurden – klassische kometare Signaturen.

MAVEN-Beobachtung von 3I/ATLAS am 28. September.

Vertreter der NASA gingen direkt auf öffentliche Spekulationen ein: „Dieses Objekt ist ein Komet. Es sieht aus wie ein Komet, verhält sich wie ein Komet und alle Belege deuten auf einen Kometen hin“, erklärte eine Sprecherin der Agentur und betonte zugleich, dass gerade die extrasolare Herkunft den wissenschaftlichen Wert ausmacht. Dass 3I/ATLAS von außerhalb unseres Systems stammt, klassifiziert es als interstellares Objekt, neben früheren Besuchern wie ʻOumuamua und 2I/Borisov. Seine Aktivität und die Struktur seines Schweifs machen es jedoch besonders interessant für vergleichende Studien.

Bodengebundene Aufnahmen ergänzen bereits die Raumsonden-Daten. Der Astrofotograf Satoru Murata fertigte am 16. November eine eindrucksvolle Aufnahme an, die lange, gestreamte Schweife und eine leicht grünliche Koma zeigt – visuelle Indikatoren für Gasarten wie diatomaren Kohlenstoff (C2) und weitere Flüchtige, die bei Kometen häufig beobachtet werden. Solche optischen Signaturen sind nützlich, um chemische Modelle zu verfeinern und die Verteilung von Molekülen in Koma und Schweif zu kartieren.

Technisch betrachtet bieten die UV-Spektren Hinweise auf Emissionslinien, die mit OH- und Lyman-α-Emissionen korrelieren können und somit indirekt Wasserdampfproduktion anzeigen. Optische Spektren mit erkennbaren C2- und CN-Banden liefern ergänzende Informationen über organische und kohlenstoffhaltige Komponenten. Zusammen erlauben diese Messgrößen erste Abschätzungen des Staub-zu-Gas-Verhältnisses, eines wichtigen Parameters für die Modellierung von Kometenkernen.

Komet 3I/ATLAS am 16. November 2025, gesehen aus New Mexico.

Implications for comet science and interstellar research

Jeder interstellare Besucher bietet eine Momentaufnahme von Material, das in der Umgebung eines anderen Sterns entstanden ist. Durch die Kombination von ultravioletten, optischen und Weitfelddaten von Sonnenobservatorien können Forscher Zusammensetzung, Staub-zu-Gas-Verhältnisse und die Reaktion eines interstellaren Kerns auf solare Erwärmung untersuchen. Diese Messungen fließen in Modelle kometarer Aktivität ein und geben Hinweise auf die chemische Vielfalt in anderen Sternentstehungsgebieten.

Für die Planetologie und die Astrobiologie sind solche Daten wertvoll, weil sie erlauben, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Kometen unseres Sonnensystems und Objekten aus anderen Regionen des interstellaren Raums zu identifizieren. Beispielsweise kann eine erhöhte Präsenz von bestimmten organischen Molekülen oder ein ungewöhnliches Staubprofil Rückschlüsse auf die physikalischen Bedingungen und die chemische Evolution im Ursprungsumfeld des Kometen geben.

Zudem bieten detaillierte Beobachtungen die Möglichkeit, Modelle der thermischen Evolution von Kometenkernen zu testen. Fragen, wie schnell volatile Schichten sublimieren, ob es zu Fragmentierung oder Ausbrüchen kommt und wie Staubgrößenverteilungen durch solare Erwärmung verändert werden, lassen sich durch die Multispektral-Daten besser adressieren. Solche Erkenntnisse verbessern allgemein unser Verständnis von Kometen als Träger von Vorläufermolekülen organischer Chemie.

Weitere Beobachtungsfenster bleiben offen: 3I/ATLAS wird der Erde am 19. Dezember 2025 am nächsten kommen. Auch wenn der Vorbeiflug nach alltäglichen Maßstäben noch weit entfernt ist, bietet diese Gelegenheit die beste Chance für bodengebundene Teleskope, den Kometen zu fotografieren und spektroskopisch zu charakterisieren, bevor er wieder in den interstellaren Raum verschwindet. Beobachtungspläne weltweit werden deshalb koordiniert, um maximale wissenschaftliche Ausbeute zu erzielen.

Expert Insight

Dr. Elena Park, Astrophysikerin mit Schwerpunkt kleine Körper, kommentierte: "Opportunistische Beobachtungen wie diese erinnern uns daran, wie vernetzt unsere Raumflotte geworden ist. Instrumente, die für Sonnenforschung oder Mars-Exploration entwickelt wurden, werden plötzlich zu Kometenjägern. Die Ultraviolettdaten von MAVEN und die optischen Bilder von MRO ermöglichen zusammen, Staubstreuung von Gasemissionen zu trennen – ein kritischer Faktor, um zu verstehen, wie dieses Objekt Material abwirft, wenn es in Sonnennähe erwärmt wird."

Solche fachlichen Einschätzungen unterstreichen, wie wichtig die interdisziplinäre Nutzung vorhandener Missionen für die Erforschung interstellarer Objekte ist. Wissenschaftler aus Planetologie, Astrophysik und Spektroskopie arbeiten eng zusammen, um die Datensätze zu harmonisieren, systematische Effekte zu identifizieren und robuste physikalische Parameter wie Produktionsraten von Gasen, Partikelgrößenverteilungen und mögliche zeitliche Variationen der Aktivität zu extrahieren.

Während 3I/ATLAS seine Auswärtsreise fortsetzt, werden Astronomen sowohl Archivdaten als auch neue Beobachtungen weiter auswerten, um Trajektorie, Zusammensetzung und Verhalten präziser zu bestimmen. Selbst Datensätze mit leichter Unschärfe tragen zu einem vielschichtigen, multiwinkligen Porträt eines Objekts bei, dessen Ursprung jenseits unserer Sonne liegt. Die gesammelten Erkenntnisse werden in künftige Studien einfließen und die Basis für Vergleichsuntersuchungen zwischen interstellaren und solaren Kometen bilden.

Zusammenfassend erweitert dieses Beobachtungspaket das Wissen über interstellare Körper, liefert wichtige Eckdaten für die Modellierung kometarer Prozesse und demonstriert zugleich den hohen Mehrwert koordinierter, multispektraler Beobachtungsstrategien. Es bleibt spannend, welche weiteren Details aus den noch auszuwertenden Spektren, Lichtkurvenanalysen und Staubmodellierungen hervorgehen werden.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen