11 Minuten

Mehr als 13 Milliarden Jahre nach dem Urknall könnte ein leises Flüstern von Wasserstoffatomen uns endlich verraten, wie die ersten Sterne entstanden sind. Indem Astronomen das uralte 21-Zentimeter-Radiosignal verfolgen, das aus dem frühen Universum stammt, entwickeln sie neue Methoden, um die Massen und das Verhalten der allerersten Sternengeneration abzuleiten — obwohl diese Sterne zu lichtschwach und zu weit entfernt sind, um sie direkt zu beobachten. Solche indirekten Messungen sind essenziell, weil sie großräumige, statistische Informationen liefern, die mit Einzelteleskopen wie dem James Webb Space Telescope (JWST) allein nicht zugänglich wären. Die Analyse des 21-cm-Signals verbindet Radiowissenschaft, Kosmologie, Astrophysik der Sternentstehung und Simulationen der frühen Universumschemie, sodass Forscher physikalische Szenarien testen können, die sonst verborgen blieben.

Why a radio whisper matters for the Cosmic Dawn

Stellen Sie sich das Universum als einen riesigen, kalten Nebel vor. Für viele zehn Millionen Jahre nach dem Urknall bestand dieser Nebel größtenteils aus neutralem Wasserstoff. Dann gingen die ersten Sterne an und fluteten ihre Umgebung mit ultraviolettem und Röntgenlicht, wodurch der einst homogene Nebel in eine strukturierte Landschaft verwandelt wurde. Dieser Wendepunkt wird als Kosmische Morgendämmerung (Cosmic Dawn) bezeichnet und markiert den Moment, in dem die kosmische Finsternis begann, dem Sternenlicht Platz zu machen. Die Morgendämmerung umfasst physikalische Prozesse wie die Erzeugung von Lyman-α-Feldern, die Kopplung der Spin-Temperatur des Wasserstoffs an die kinetische Temperatur des Gases und die frühe Erwärmung durch Röntgenquellen — all dies beeinflusst direkt das 21-cm-Signal.

Der Schlüssel zur Untersuchung dieser Ära ist das 21-Zentimeter-Signal — eine schwache Radioemission, die durch den hyperfeinen Übergang neutraler Wasserstoffatome erzeugt wird. In Ruhe tritt dieser Übergang bei 1420 MHz auf; aufgrund der kosmologischen Rotverschiebung erreichen uns die Signale aus der kosmischen Morgendämmerung heute bei viel niedrigeren Frequenzen. Dieses Signal reist seit über 13 Milliarden Jahren durch den Kosmos und trägt Abdrücke der Strahlungsfelder, Temperaturen und des Ionisationszustands des frühen intergalaktischen Mediums (IGM). Da optische Teleskope wie JWST einzelne erste Sterne nicht auflösen können, eröffnet die Radioastronomie ein komplementäres Fenster: statistische Fingerabdrücke ganzer Populationen von Sternen und ihrer Überreste.

Durch Messung sowohl des globalen Signals als auch seiner räumlichen Fluktuationen können Forschende die zeitliche Abfolge der Ereignisse rekonstruieren — wann die ersten Sterne aufleuchteten, wann X‑Ray‑Heating dominierte und wie stark die ultraviolette Strahlung war. Solche Einsichten sind zentral für unser Verständnis der frühen Sternbildung, der chemischen Anreicherung und der Bildung erster schwarzer Löcher. Darüber hinaus helfen sie, Zusammenhänge zwischen frühen Sternpopulationen und der Entstehung großer kosmischer Strukturen zu etablieren.

New modelling links the 21-cm fingerprint to star masses

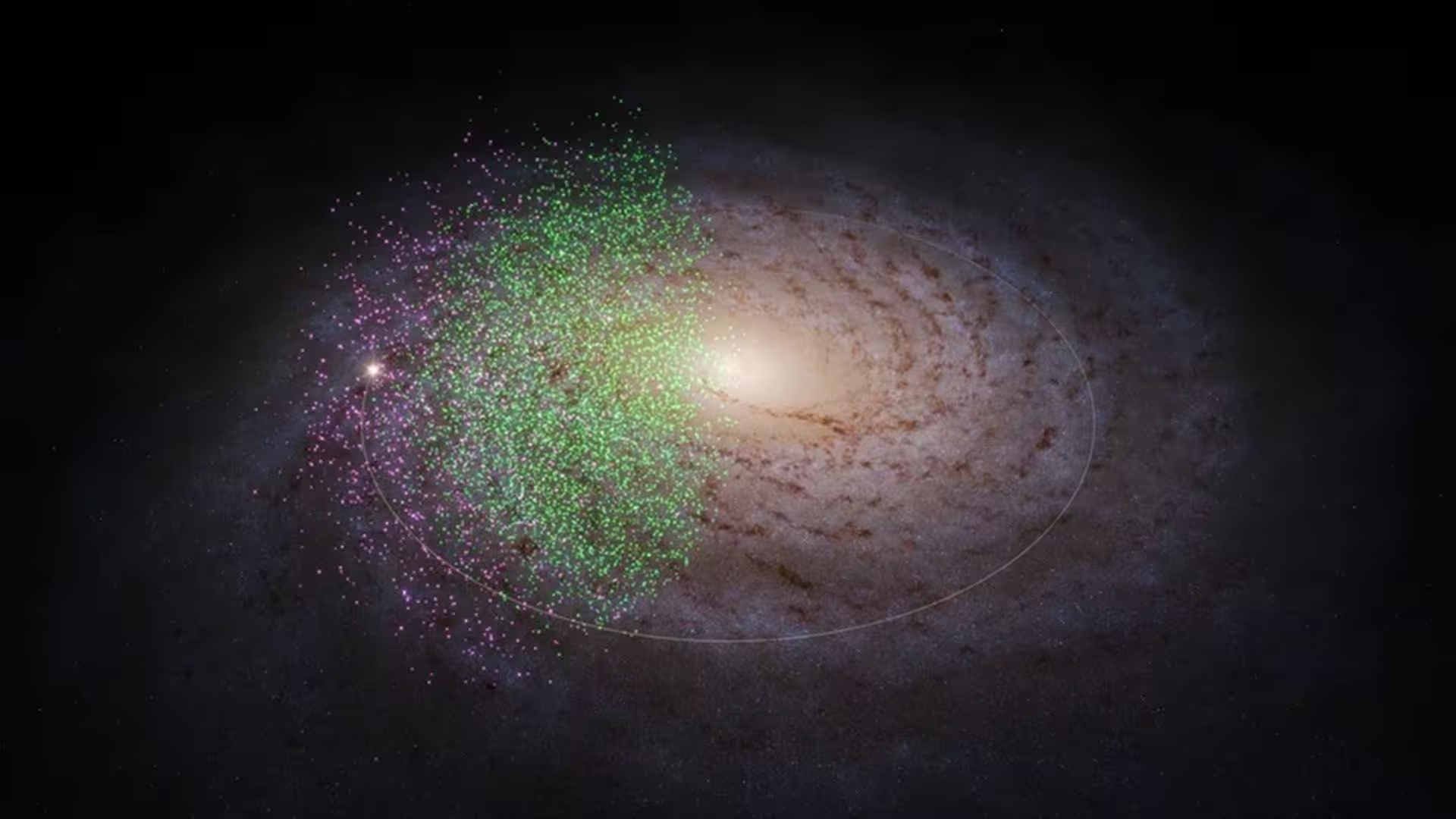

Ein internationales Team unter Leitung von Forschern der University of Cambridge zeigte, dass Form und zeitliche Entwicklung des 21-Zentimeter-Signals empfindlich auf die Massenverteilung der ersten Sterne reagieren — der sogenannten Population-III-Sterne. Indem sie realistische primordialchemische Prozesse und Strahlungsphysik in großskalige Simulationen integrierten, demonstrierte das Team, dass bevorstehende Radioexperimente Szenarien unterscheiden könnten, in denen frühe Sterne überwiegend massereich waren, von solchen, in denen leichter massige Sterne dominierten. Die Modellierungen berücksichtigten dabei nicht nur die Sternentstehungsraten, sondern auch die spektrale Energieverteilung von UV- und Röntgenquellen sowie Rückkopplungseffekte, die das Gas in den frühen Halos beeinflussen.

Wesentlich ist, dass das Modell Beiträge von Röntgen-Binärsystemen einbezieht — Systemen, in denen ein normaler Stern einen kompakten Überrest wie einen Neutronenstern oder ein schwarzes Loch umkreist. Wenn Population-III-Sterne sterben, hinterlassen viele von ihnen solche kompakten Objekte; die akkretionsgetriebenen Röntgenstrahlen erwärmen und ionisieren das umgebende Gas und hinterlassen einen markanten Fingerabdruck im 21-cm-Signal. Frühere Studien unterschätzten diesen Effekt, weil sie die Häufigkeit und Leuchtkraft dieser frühen Röntgen-Binaries nicht vollständig berücksichtigten. Die neuen Simulationen modellieren außerdem, wie Effektivität der Akkretion, Metallizität der Umgebung und binäre Evolutionspfade die Röntgenleistung modulieren — Parameter, die erheblichen Einfluss auf die erwartete 21-cm-Temporal- und Spektralstruktur haben.

Die Sensitivität des Signals gegenüber der Massenverteilung ergibt sich unter anderem daraus, dass massereichere Sterne stärkere ultraviolette und kurzlebigere Strahlung liefern, während ihre Überreste als kompaktere, röntgenaktive Quellen fungieren können. Gleichzeitig führt eine höhere Zahl leichterer Sterne zu einem anderen zeitlichen Muster der Lyman-α-Kopplung und der X‑Ray‑Erwärmung, was sich in der Tiefe und Lage von Absorptions- und Emissionsmerkmalen im 21-cm-Spektrum niederschlägt. Die resultierenden Vorhersagen liefern somit abrufbare Templates, die künftige Beobachtungen testen können.

REACH and SKA: two instruments listening to the dawn

REACH: a focused antenna for global signatures

REACH (Radio Experiment for the Analysis of Cosmic Hydrogen) ist ein kalibriertes Antennenexperiment, das darauf ausgelegt ist, das himmelsmittelwertige 21-cm-Signal zu detektieren. Obwohl das Instrument noch in der Kalibrierungsphase ist, zielt REACH darauf ab, das globale Radioglühen einzufangen, das die zeitliche Abfolge des ersten Lichts, den Beginn der Röntgen-Erwärmung und den Anstieg der ultravioletten Strahlung der frühen Sterne kodiert. Technisch verlangt dies extrem stabile Receiver, präzise Antennencharakterisierungen, Beam-Modeling und fortgeschrittene Methoden zur Trennung von Vordergrundemissionen wie der galaktischen Synchrotronstrahlung. REACH testet dabei neue Kalibrations- und Foreground-Subtraktionsverfahren, die systematische Fehler minimieren und die Empfindlichkeit für subtile globale Signale erhöhen sollen.

SKA: mapping fluctuations across the sky

Das Square Kilometre Array (SKA) ist eine weitaus größere Anlage im Aufbau, die räumliche Fluktuationen im 21-cm-Signal kartieren wird. Anstatt Bilder einzelner Sterne zu liefern, wird SKA die großräumige Struktur des neutralen Wasserstofffeldes abbilden und offenbaren, wie ionisierte Gasblasen während der Kosmischen Morgendämmerung und der späteren Epoche der Reionisation wuchsen und verschmolzen. SKA wird aufgrund seiner hohen Sensitivität und Auflösung in der Lage sein, statistische Größen wie die 21-cm-Leistungsspektren, höherordentliche Momente und Sphärische Mittelwerte über große Volumina zu messen — Daten, die direkt mit Simulationsvorhersagen verglichen werden können.

Gemeinsam bieten REACH und SKA komplementäre Ansätze: REACH misst die globale Zeitachse, während SKA die statistische Patchiness auflöst, die Rückschlüsse auf Massen, Leuchtkräfte und die räumliche Verteilung der frühesten Quellen erlaubt. Diese Kombination aus globaler und räumlicher Information erhöht die Robustheit von Interpretationen und reduziert Modellunsicherheiten, da verschiedene physikalische Effekte unterschiedliche Signaturen in globalen und fluctuierenden Messgrößen erzeugen.

What the new study found and why it matters

Das von Cambridge geleitete Team erzeugte prädiktive Templates für das 21-cm-Signal unter verschiedenen Annahmen über die Massenverteilung der Population-III-Sterne, die Effizienz der UV-Strahlung und die Röntgenleistung der Binärsysteme. Sie zeigen, dass Zeitpunkt und Amplitude von Absorptions- und Emissionsmerkmalen im 21-cm-Spektrum in messbaren Weisen verschoben werden, wenn die ersten Sterne massereicher sind oder wenn die Röntgen-Erwärmung stärker ausfällt. Konkret bedeutet dies, dass sich die Tiefe der Absorptionsminima, die Lage der Übergänge zwischen Absorption und Emission sowie die räumliche Varianz im Signal als Funktionen dieser astrophysikalischen Parameter verändern.

Kurz gesagt: Das 21-cm-Signal ist nicht nur ein Thermometer und eine Uhr für das frühe Universum — es ist auch eine grobe Waage für stellare Massen. Wenn REACH und SKA die vorhergesagten Signaturen nachweisen, könnten Astronomen ableiten, ob die ersten Sterne außergewöhnlich massereiche Riesen oder eher moderat große Objekte waren, und wie ihr Tod das Universum mit Röntgenquellen versorgte, die die anschließende Sternbildung beeinflussten. Solche Erkenntnisse hätten weitreichende Folgen für die Modelle der Frühzeit, da sie direkte Hinweise auf die Effekte von Strahlungsrückkopplung, chemischer Anreicherung und frühen schwarzen Loch-Seeds geben.

Wie Professorin Anastasia Fialkov vom Institute of Astronomy der University of Cambridge, Mitautorin der Studie, sagte: „Dies ist eine einzigartige Gelegenheit zu verstehen, wie das erste Licht des Universums aus der Dunkelheit hervorging. Der Übergang von einem kalten, dunklen Universum hin zu einem mit Sternen erfüllten Kosmos ist eine Geschichte, die wir erst zu Beginn entschlüsseln.“ Ihre Worte unterstreichen, dass die Verbindung von Beobachtungen und detaillierten Simulationen den Schlüssel bildet, um begründete Aussagen über die Population-III-Initialbedingungen und ihre kosmischen Folgen zu treffen.

Implications for cosmology and galaxy formation

Die Bestimmung der Massenverteilung der Population-III-Sterne hat weitreichende Konsequenzen. Massereiche erste Sterne produzieren andere chemische Ausbeuten und schwarze Lochüberreste als Sterne niedrigerer Masse, was die frühe Metallanreicherung und die Samen für supermassive Schwarze Löcher verändert. Solche Unterschiede bestimmen unter anderem, wie schnell und in welchem Umfang schwere Elemente in das intergalaktische Medium eingebracht werden, welche Molekühlerin der Folgephase der Sternentstehung dominieren und wie früh magnetische Felder sowie Turbulenzen aufgebaut werden.

Die zeitliche Abfolge der Röntgen-Erwärmung beeinflusst zudem, wann und wie das intergalaktische Medium abkühlt oder aufgeheizt wird, was wiederum die Bildung späterer Galaxiengenerationen moduliert. Ein früher, starker Röntgen-Background kann die Jeans-Masse erhöhen und so die Bildung kleinerer Galaxien unterdrücken, während eine schwächere Erwärmung eine dichtere, fragmentierte Sternbildung ermöglichen könnte. Darüber hinaus tragen genauere Beschränkungen früher Röntgenquellen dazu bei, Modelle des frühen Wachstums schwarzer Löcher und der Bildung binärer Systeme zu verfeinern — Prozesse, die direkt mit Beobachtungen in Röntgen-, Infrarot- und Radiobändern korrespondieren.

Die Synergie zwischen Radiobeobachtungen und Teleskopen wie JWST sowie zukünftigen Röntgenobservatorien verspricht ein vielschichtiges, multiwellenlängenbasiertes Bild des jungen Universums. Kombinierte Daten ermöglichen die Kreuzvalidierung von Modellvorhersagen und reduzieren systematische Unsicherheiten, wodurch wir ein kohärenteres Narrativ der kosmischen Frühgeschichte gewinnen — von der ersten Sternengeneration über die Entstehung der ersten Galaxien bis hin zur Bildung der frühesten kompakten Objekte.

Expert Insight

„Radioastronomie bietet uns ein statistisches Mikroskop für Epochen, die wir nicht direkt abbilden können,“ sagt Dr. Maya Hossain, eine Astrophysikerin, die nicht an der Studie beteiligt war. „Durch die Kombination globaler Signale von Instrumenten wie REACH mit räumlichen Karten von SKA können wir anfangen, die Rollen von ultravioletter und Röntgenstrahlung bei der Formung der frühesten Galaxien zu entwirren. Es ist, als würde man ein Foto aus den Echos rekonstruieren, die in der Luft zurückbleiben.“

Solche Expert:inneneinschätzungen betonen, dass statistische Ansätze nicht weniger aussagekräftig sind als direkte Bildgebung, sondern komplementäre Informationen liefern, die in Kombination mit Modellbildung und anderen Beobachtungen ein umfassenderes Verständnis ermöglichen. Zusätzlich heben Fachleute hervor, dass die Robustheit zukünftiger Schlussfolgerungen stark von der Qualität der Kalibration, Foreground-Behandlung und Simulationen abhängt — Faktoren, die derzeit aktiv vorangetrieben werden.

Challenges and the road ahead

Die Detektion und Interpretation des 21-cm-Signals bleibt technisch anspruchsvoll. Vordergrundkontamination durch unsere Galaxie und von Menschen erzeugte Funkstörungen sind um mehrere Größenordnungen heller als das kosmologische Signal und erfordern akribische Kalibrierung und Modellierung. Zu den Hauptherausforderungen zählen die genaue Charakterisierung der Antennenantwort, die Modellierung des ionosphärischen Einflusses auf niederfrequente Signale, sowie die Unterdrückung terrestrischer Interferenzen. REACH verfeinert Techniken zur Trennung dieser Vordergründe, während SKA auf große Rechenressourcen und ausgefeilte Algorithmen zur Extraktion schwacher Fluktuationen über den Himmel angewiesen ist.

Darüber hinaus sind theoretische Unsicherheiten zu adressieren: die Populationsstatistik von Röntgen-Binaries, die Abhängigkeit von Metallizität, die komplexe Radiative-Transfer-Physik und die Rolle von Rückkopplungsmechanismen in frühen Halos. Fortschritte in Hochleistungsrechnen, Machine-Learning-gestützten Emulationsmethoden und der Kombination verschiedener Beobachtungsdaten werden nötig sein, um modellerzeugte Vorhersagen präzise zu vergleichen. Dennoch liefern die neuen Modellierungen konkrete Zielvorhersagen für diese Observatorien und ein klareres Bild davon, welche Entdeckungen bedeutsam wären.

Wenn zukünftige Beobachtungen mit den prognostizierten Templates übereinstimmen, würden Wissenschaftler:innen eine der seltenen direkten Sonden der Eigenschaften der ersten Sterne gewinnen — ein Meilenstein in unserer Suche danach, wie der komplexe Kosmos, den wir heute sehen, aus einem nahezu formfreien frühen Universum hervorgegangen ist. Der Weg dorthin wird iterative Verbesserungen von Instrumentierung, Datenanalyse und theoretischen Modellen erfordern, doch die Aussicht auf fundamentale Einsichten in die kosmische Morgendämmerung bleibt hochmotivierend für die gesamte astrophysikalische Gemeinschaft.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen