7 Minuten

Wie groß kann eine Quantenwelle werden, bevor sie aufhört, sich wie quantenmechanische Materie zu verhalten, und stattdessen wie die festen Objekte agiert, gegen die wir im Alltag stoßen? Jüngste Experimente haben diese Grenze weiter verschoben, als viele Physiker erwartet hatten, und liefern damit neue Einsichten in die Übergangszone zwischen mikroskopischer Quantenwelt und makroskopischer Klassik. Solche Befunde sind nicht nur von theoretischem Interesse: sie prägen unser Verständnis von Dekohärenz, helfen bei der Entwicklung präziser Messmethoden und zeigen, welche technischen Hürden beim Skalieren von Quanteneffekten zu meistern sind.

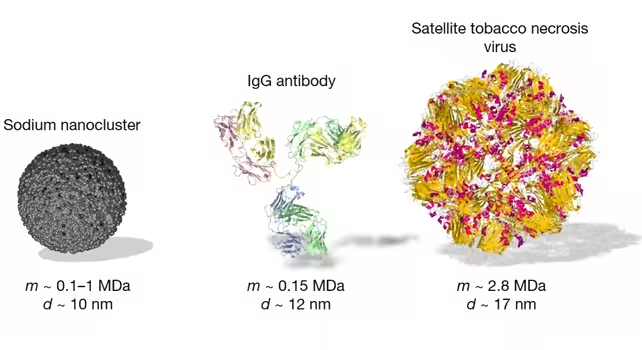

Ein Forscherteam der Universität Wien und der Universität Duisburg-Essen berichtete von Interferenzerscheinungen eines überraschend großen Teilchens: eines stark abgekühlten Clusters aus Natriumatomen mit einem Durchmesser von etwa 8 Nanometern und einer Masse von über 170.000 atomaren Masseneinheiten (u). In alltäglichen Einheiten umgerechnet entspricht das einer Masse, die mit vielen großen Proteinen und sogar einigen kleinen Viren vergleichbar ist. Unter den richtigen Versuchsbedingungen zeigte sich dieses Cluster jedoch nicht als klassisches Körnchen, sondern verhalten wie eine Welle, die Interferenzmuster erzeugt.

Das klingt paradox, ist aber ein grundlegender Punkt der Quantenmechanik: Teilchen werden durch ihr wellenartiges Verhalten definiert. Vor einer Messung befindet sich ein quantenmechanisches Objekt nicht an einem einzigen Ort, sondern in einer Superposition mehrerer möglicher Zustände zugleich. Am deutlichsten sehen wir diese wellenartigen Eigenschaften bei Elektronen und Photonen; bei makroskopischeren Objekten mit Tausenden von Atomen ist ihre Beobachtung deutlich schwieriger. Wechselwirkungen mit der Umgebung zerstören die empfindlichen Superpositionen sehr schnell in einem Prozess, den Physiker Dekohärenz nennen. Dekohärenz skaliert typischerweise mit Teilchengröße, Temperatur und der Kopplung an Umgebungsfelder, sodass mesoskopische Systeme besonders anfällig sind.

Für das Experiment nutzte das Team ein Interferometer, das aus einer Folge von Beugungsgittern aufgebaut war, die mithilfe von ultraviolettem Laserlicht realisiert wurden. Die Natriumcluster wurden stark abgekühlt und dann durch ein erstes Gitter geschickt, das sie in enge Teilstrahlen zwang. Hinter dieser Barriere breiteten sie sich als Wellen aus; ihre effektiven Wellenlängen lagen im Bereich zwischen etwa 10 und 22 Billiardsteln eines Meters (etwa 1·10^−14 bis 2,2·10^−14 Meter). Diese Zahlen machen deutlich, wie winzig die Interferenzfransen im Vergleich zur eigentlichen Teilchengröße sind. Folgende Gitter und Detektionselemente prüften das entstehende Muster und bestätigten, dass die Cluster in einer Überlagerung mehrerer Wege gereist waren, statt sich wie punktförmige Projektile zu verhalten. Technisch erforderte dies extreme Kontrolle über Vakuum, Thermik und Störeinflüsse, um die Kohärenzzeit der Cluster ausreichend zu verlängern.

Die Erzeugung, Kühlung und Handhabung solcher Metallcluster ist selbst ein komplexer technischer Prozess: Cluster können durch Verfahren wie Laserablation, Magnetron-Sputtern oder Supersonic-Expansion gebildet werden und anschließend über verschiedenste Kühlmethoden (z. B. adiabatische Expansion oder aktives Laserkühlen) energieentnommen werden. Zusätzlich müssen elektrische und magnetische Störeinflüsse minimiert sowie das Restgasmolekülaufkommen im Versuchsraum stark reduziert werden, um Streuung und Collisions-bedingte Dekohärenz zu vermeiden. Solche experimentellen Anforderungen erklären, warum Messungen an mesoskopischen Objekten aufwändig, aber wissenschaftlich sehr ergiebig sind.

"Intuitiv würde man erwarten, dass ein so großer Metallklumpen sich wie ein klassisches Teilchen verhält", sagte Sebastian Pedalino, Erstautor der Studie und Doktorand an der Universität Wien. "Die Tatsache, dass er weiterhin interferiert, zeigt, dass die Quantenmechanik auch auf dieser Skala gilt und keine alternativen Modelle benötigt werden." Pedalinos Aussage unterstreicht zwei Punkte: zum einen die Robustheit der Standardquantenmechanik, zum anderen die praktische Relevanz sorgfältig kontrollierter Experimente, die uns erlauben, die Reichweite quantenmechanischer Effekte empirisch zu bestimmen.

Das Team beobachtete zudem das, was Physiker Delokalisierung nennen: Der Schwerpunkt (Center-of-Mass) der Cluster war während ihres unbeobachteten Flugs durch den Apparat nicht festgelegt. Die Delokalisierung erstreckte sich über Distanzen, die viel größer waren als jede einzelne Clustergröße. In einfachen Worten: diese metallischen Klumpen verhielten sich für kurze Zeit wie verschwommene Wellenverteilungen statt wie kompakte Materiekügelchen. Solche Effekte sind charakteristisch für die Wellenfunktion großer Objekte, sofern äußere Störungen unterdrückt werden können. Beobachtungen dieser Art liefern direkte Messgrößen für Kohärenzlängen und -zeiten und können in Modellen der Quantendynamik verwendet werden, um Übergangsskalen zwischen Quanten- und Klassikverhalten zu quantifizieren.

Die Natriumcluster verhielten sich als quantenmechanische Teilchen bei ungefähr 200.000 atomaren Masseneinheiten, eine Größe und Masse, die mit großen Proteinen und kleinen Viren vergleichbar ist.

Warum das wichtig ist und was als Nächstes kommt

Auf makroskopischen Skalen gewinnt in der Regel die Dekohärenz. Alltägliche Objekte stehen in ständiger Wechselwirkung mit Luftmolekülen, thermischen Photonen und Umgebungsfeldern; diese Wechselwirkungen verknüpfen den Zustand des Objekts schnell mit dem seiner Umgebung und erzwingen ein bestimmtes Ergebnis. Deshalb sehen wir niemals Stühle oder Katzen gleichzeitig an zwei Orten. Doch jede Beobachtung wie das hier beschriebene Natriumexperiment schiebt die Grenze zurück und zeigt, dass quantenmechanische Regeln weiter in die mesoskopische Welt hineinreichen, als man üblicherweise annimmt. Solche Ergebnisse zwingen Theoretiker und Experimentatoren, Modelle zur Dekohärenz feinzujustieren und präzise Messprotokolle zu entwickeln, die auch geringe Kopplungen an die Umgebung berücksichtigen.

Die praktischen und philosophischen Konsequenzen sind bedeutend. Praktisch betrachtet liefert die Beherrschung der Interferenz größerer Teilchen wichtige Erkenntnisse für Quanten-Sensorik, Präzisionsmessungen und die Entwicklung von Quantentechnologien, die gegenüber Dekohärenz robuster sind. Beispielsweise können verbesserte Interferometer zur Bestimmung extrem kleiner Kräfte, Felder oder Massen eingesetzt werden. Philosophisch spitzt sich die Debatte um die Natur der Messung zu: Führen Superpositionen tatsächlich zu einem Kollaps in eine einzige Realität, oder verzweigt sich jede Möglichkeit in ein größeres Multiversum — eine Interpretation, die einige Forscher favorisieren. Experimentelle Fortschritte helfen, hypothetische alternative Theorien (etwa spontane Kollapsmodelle) einzuschränken oder parametrieren deren mögliche Effekte.

Die veröffentlichte Studie in Nature erhebt keinen Anspruch darauf, ein finales Limit dafür zu bestimmen, wie groß eine Quantenwelle maximal werden kann. Vielmehr liefert sie einen klaren, reproduzierbaren Beleg dafür, dass Cluster aus Tausenden von Atomen weiterhin quantenmechanisches Verhalten zeigen, wenn sie ausreichend isoliert und sorgfältig behandelt werden. Das Rekordmaß wurde verschoben; das Experiment setzt damit einen neuen Referenzpunkt für künftige Arbeiten. Die nächste Herausforderung ist einfach zu formulieren, aber schwer umzusetzen: Wie weit lässt sich die Wellenfunktion eines makroskopischeren Objekts noch ausdehnen, bevor die Umgebung die Oberhand gewinnt?

Wohin diese Entwicklung führt — zu robusteren Quantentechnologien oder zu tieferen Rätseln über die Natur der Realität — hängt von den kommenden Experimenten ab. Wichtig ist, dass jede neue Messung nicht nur Physikdaten liefert, sondern auch technische Lösungen für Isolation, Kühlung und Detektion vorantreibt. Für den Moment ist die Botschaft klar und überraschend: Quantenverhalten ist nicht ausschließlich auf das Mikroskopische beschränkt; mit Geduld, Kontrolle und passenden Werkzeugen tritt es auch dort hervor, wo man es am wenigsten erwarten würde. Forscher werden die Skalierungsgrenzen weiter ausloten, die zugrunde liegenden Mechanismen der Dekohärenz genauer modellieren und gleichzeitig an Anwendungen arbeiten, die von diesen Erkenntnissen direkt profitieren können.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen