8 Minuten

Als das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) der NASA anfing, beeindruckende Infrarotaufnahmen zurückzusenden, drohte eine subtile elektronische Eigenheit einige der empfindlichsten Beobachtungen zu verschmieren. Ein Team in Sydney löste das Problem von der Erde aus mit KI-gestützter Software, stellte Webbs Fähigkeit wieder her, gestochen scharfe Aufnahmen von Exoplaneten, Sternen und anderen schwachen Zielen zu liefern — und das ganz ohne einen einzigen Weltraumspaziergang.

Von verschwommenen Pixeln zur Software-Rettungsleine

Das Problem trat in einem der präzisesten Instrumente von Webb auf: dem Aperture Masking Interferometer (AMI), einer in Australien entworfenen Komponente, mit der Astronomen Licht aus verschiedenen Bereichen des Hauptspiegels kombinieren können, um außergewöhnlich hohe räumliche Auflösung zu erreichen. Kurz nach Beginn der regulären Beobachtungen fiel Forschenden eine schwache Verschmierung in AMI-Daten auf, die den Kontrast verringerte und die schwächsten Strukturen überdeckte.

Das James-Webb-Weltraumteleskop ist NASAs 10‑Milliarden‑Dollar-Infrarotobservatorium, konzipiert, um die frühesten Galaxien des Universums zu erforschen, entfernte Exoplaneten zu untersuchen und kosmische Details jenseits der Reichweite vorheriger Teleskope zu enthüllen. Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center

Anstatt die Hardware neu zu entwerfen oder eine teure Reparatur im Weltraum zu planen, entwickelte eine kleine Gruppe an der University of Sydney — geleitet von Professor Peter Tuthill und zwei Doktoranden, Louis Desdoigts und Max Charles — eine softwarebasierte Lösung. Ihr Werkzeug, AMIGO (Aperture Masking Interferometry Generative Observations), nutzt physikbasierte Simulationen und neuronale Netze, um zu modellieren, wie Webbs Optik und Detektorelektronik im Orbit tatsächlich arbeiten, und entfernt anschließend die Verzerrung in der Nachbearbeitung.

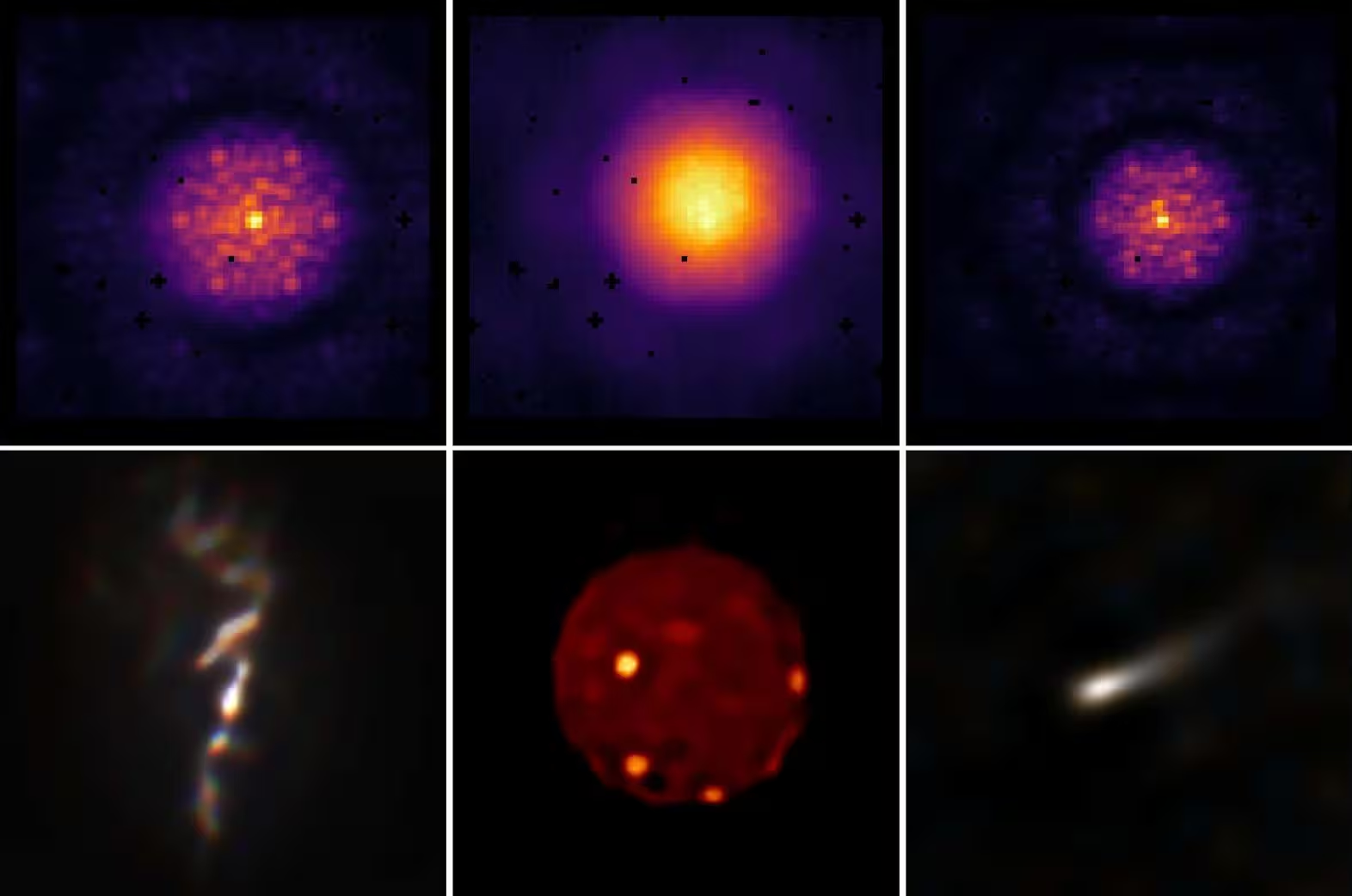

Bildschärfung bei JWST-Aufnahmen: Die obere Reihe zeigt Rohdaten der Galaxie NGC 1068, Jupiters Mond Io und des Wolf-Rayet-Sterns WR 137. Die untere Reihe zeigt die nachbearbeiteten, geschärften oder „deblurred“ Bilder, erzeugt mit der Pipeline von Louis Desdoigts und Max Charles. Credit: Max Charles/University of Sydney

Was verursachte die Unschärfe?

Das Team verfolgte die Ursache bis zu einem detektorebeneffekt, der als „brighter‑fatter“-Phänomen bekannt ist. Bei einigen Infrarotdetektoren können durch ein helles Pixel erzeugte Photoelektronen benachbarte Pixel beeinflussen, weil Ladung wandert oder elektrostatische Felder die lokale Antwort verzerren. Das Ergebnis ist eine subtile Ausbreitung des Lichts, die die Bildschärfe reduziert — besonders schädlich für interferometrische Betriebsarten wie AMI, die auf präzise relative Intensitäten über kleine Subaperturen angewiesen sind.

AMIGO arbeitet, indem es sowohl das optische interferometrische Signal als auch die unvollkommene Antwort des Detektors vorwärtsmodelliert und dann ein neuronales Netz trainiert, die ursprüngliche Szene wiederherzustellen. Anstatt die Unschärfe als unvermeidbaren Rauschboden zu behandeln, interpretiert die Software sie als vorhersehbares Instrumentensignal, das algorithmisch umkehrbar ist. Diese Herangehensweise kombiniert Kenntnisse aus Detektorphysik, Optik und maschinellem Lernen, um gezielt die Auswirkungen des brighter‑fatter‑Effekts zu korrigieren.

Wie die Korrektur entwickelt und implementiert wurde

Louis Desdoigts und Max Charles entwickelten AMIGO unter der Betreuung von Professor Tuthill und Associate Professor Ben Pope (Macquarie University). Der Ansatz vereinte Laborcharakterisierung der Detektoren, physikbasierte Simulationen der AMI‑Optikpfade von Webb und maschinelles Lernen, um Lücken zwischen idealisierten Modellen und realen Flugdaten zu überbrücken. Besonders wichtig war dabei die sorgfältige Kalibrierung: Laborversuche lieferten Messwerte zu Ladungswanderung, Pixelkopplung und elektrostatischen Effekten, die als Trainingsgrundlage dienten.

Dr. Louis Desdoigts (links), heute Postdoc an der Universität Leiden in den Niederlanden, und Max Charles, der seine Promotion an der University of Sydney abschließt. Credit: University of Sydney

Die Bereitstellung der Pipeline erforderte keine Änderungen an Bord von Webb: Das Team wendete die Korrektur auf dem Boden auf Archiv‑ und neue AMI‑Aufnahmen an. Die Effekte zeigten sich sofort — zuvor verschmierte Ziele gewannen an Kontrast zurück, wodurch direkte Nachweise und feinere Strukturen möglich wurden. Durch iterative Validierung mit Beobachtungen bekannter Referenzquellen konnte die Robustheit von AMIGO demonstriert werden.

Wissenschaftliche Erträge: schärfere Bilder, neue Entdeckungen

Mit AMIGO lieferte Webb klarere Aufnahmen mehrerer anspruchsvoller Ziele. Die Pipeline verbesserte Nachweise eines lichtschwachen Exoplaneten und resolvierte einen rötlich‑braunen Zwergstern, der den Stern HD 206893 in einer Entfernung von etwa 133 Lichtjahren umkreist. Weitere Demonstrationen umfassten eine schärfere Ansicht eines Schwarzen‑Loch‑Jets, eine vulkanisch geprägte Oberflächendarstellung von Jupiters Mond Io und detaillierte Strukturen in den staubigen Winden des Wolf‑Rayet‑Sterns WR 137.

Max Charles zeigt sein Tattoo der ‚Non-Redundant Mask‘, an deren Reparatur er beteiligt war. Credit: University of Sydney

Diese Verbesserungen erweitern Webbs wissenschaftliche Reichweite ohne zusätzliche Missionskosten. Praktisch bedeutet das: AMIGO erhöht die Sensitivität gegenüber schwachen Begleitern und feinen Strukturen, was Astronomen hilft, Atmosphären von Exoplaneten, circumstellare Materie und kompakte Quellen mit größerer Sicherheit zu untersuchen. Für Beobachtungskampagnen bedeutet das auch effizientere Nutzung von Beobachtungszeit, da weniger zusätzliche Integrationszeit nötig ist, um bestimmte Signal‑zu‑Rausch‑Anforderungen zu erreichen.

Warum das für künftige Raumfahrtmissionen wichtig ist

Der Erfolg des Sydney‑Teams unterstreicht einen wachsenden Trend: Software‑zuerst‑Lösungen können Hardware‑Unschärfen lange nach dem Start korrigieren oder abmildern. Raumfahrinstrumente sind komplexe Systeme, in denen subtile Detektorphysik, Elektronik und Optik zusammenspielen. Flexible Analysewerkzeuge, die diese Wechselwirkungen modellieren, können die Lebensdauer von Instrumenten verlängern, den wissenschaftlichen Ertrag maximieren und den Bedarf an riskanten, teuren Hardware‑Eingriffen reduzieren.

Wie Professor Tuthill es zusammenfasste: „Anstatt Astronauten zum Nachrüsten neuer Teile zu schicken, ist es ihnen gelungen, Dinge mit Code zu reparieren. Das ist ein großartiges Beispiel dafür, wie australische Innovation globalen Einfluss in der Weltraumforschung haben kann.“ Diese Aussage verweist auch auf die Skalierbarkeit der Methode: ähnliche Software‑Pipelines könnten für andere Instrumente und Missionen angepasst werden.

Experteneinschätzung

Dr. Aisha Rahman, Instrumentationswissenschaftlerin mit Erfahrung an Weltraumteleskopen, kommentierte: „AMIGO ist ein Lehrbuchbeispiel für Systemdenken. Das Team kombinierte Detektorphysik, optische Modellierung und modernes maschinelles Lernen, um ein Problem zu lösen, das sonst umfangreiche ingenieurtechnische Änderungen erfordert hätte. Es ist eine kosteneffiziente Strategie, der andere Missionen nacheifern sollten — besonders da Detektoren immer komplexer und empfindlicher werden.“

Desdoigts, inzwischen Postdoktorand an der Universität Leiden, bezeichnete das Ergebnis als „unglaublich lohnend“ und hob das Potenzial hervor, Webbs Fähigkeiten per Software zu erweitern. Beide zentralen Studien sind auf dem Preprint‑Server arXiv verfügbar; Desdoigts’ Arbeit hat die Begutachtung abgeschlossen und wird in den Publications of the Astronomical Society of Australia erscheinen. Diese Veröffentlichungen bieten technische Details zu den Modellen, Trainingsdatensätzen und Validierungsprozeduren.

Die Forschung demonstriert zudem den Wert internationaler Zusammenarbeit: Ein in Australien entworfenes Instrument, verfeinert mit Machine‑Learning‑Methoden, die von Nachwuchsforschenden entwickelt wurden, liefert nun weltweit schärfere Wissenschaftsergebnisse. Das Team teilt AMIGO aktiv mit JWST‑Forscherinnen und -Forschern weltweit, um neue Entdeckungen zu beschleunigen und die Community bei der Anwendung der Kalibrierung zu unterstützen.

Folgen und nächste Schritte

Für die Zukunft planen die Autorinnen und Autoren sowie ihre Kooperationspartner, AMIGO‑artige Kalibrierungen in die Standarddatenpipelines von JWST für AMI zu integrieren und zu prüfen, ob ähnliche Ansätze andere Detektoreffekte über Webbs Instrumente hinweg korrigieren können. Wenn diese Integration erfolgreich ist, könnte die softwaregestützte Kalibrierung nach dem Start zu einem routinemäßigen Bestandteil der Missionsoperationen werden, Zeit sparen und den wissenschaftlichen Ertrag weiter erhöhen.

Konkrete nächste Schritte umfassen u. a. die Automatisierung von AMIGO‑Workflows, die Erstellung von standardisierten Kalibrationsdatenbanken für brighter‑fatter‑Effekte, die Validierung über verschiedene Beobachtungsmodi hinweg und die Entwicklung benutzerfreundlicher Tools, die Astronomen ohne tiefe ML‑Expertise die Anwendung der Korrekturen ermöglichen. Darüber hinaus wird die Erforschung systematischer Fehlerquellen und deren Unsicherheiten fortgesetzt, um robuste Fehlerabschätzungen für wissenschaftliche Analysen sicherzustellen.

Insgesamt zeigt die Arbeit, wie gezielte Softwareinnovation die Leistungsfähigkeit von hochkomplexen Weltrauminstrumenten nachhaltig verbessern kann — ein relevanter Befund nicht nur für JWST, sondern auch für zukünftige Infrarot‑ und Interferometrie‑Missionen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen