10 Minuten

Mädchen, die ihre Teenagerjahre ohne Autismusdiagnose erreichen, sind nicht zwangsläufig unbetroffen — sie bleiben häufig einfach unentdeckt. Ein prägnanter und verstörender Satz, der bei Klinikern und Familien nach einer neuen schwedischen Analyse haften blieb, lautet: Bis ins Erwachsenenalter verschwindet die geschlechtsspezifische Lücke in klinischen Autismusdiagnosen weitgehend.

Was die Studie gemessen hat und warum es wichtig ist

Ein Forscherteam unter der Leitung von Caroline Fyfe am Karolinska Institutet untersuchte medizinische Aufzeichnungen von mehr als 2,7 Millionen Personen, die zwischen 1985 und 2020 in Schweden geboren wurden. Ein derart umfassender Umfang — nationale Register über mehrere Jahrzehnte — ist in der Forschung zu neuroentwicklungsstörungen selten und gibt dem Team die Möglichkeit, Diagnoseverläufe von der Kindheit bis ins frühe Erwachsenenalter zu verfolgen. Diese Daten liefern zudem neue Hinweise darauf, dass das häufig zitierte Verhältnis von vier zu eins (männlich zu weiblich) bei Autismus eher ein Artefakt davon sein könnte, wie und wann diagnostiziert wird, als ein tatsächlicher Unterschied in der Inzidenz.

Die Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ist eine neuroentwicklungsbedingte Kondition, die durch anhaltende Unterschiede in sozialer Kommunikation, sehr fokussierte Interessen, repetitive Verhaltensweisen und eine Vorliebe für Routinen geprägt ist. Das DSM-5 fasst diese Kernmerkmale zusammen, erfasst jedoch nicht die volle Variabilität der Präsentation über Geschlechter, Altersgruppen, kulturelle Kontexte oder komorbide Zustände wie ADHS, Angststörungen oder geistige Beeinträchtigung.

Diagnostische Wege beginnen in der Regel in der Kindheit und stützen sich stark auf Berichte von Sorgeberechtigten sowie auf die Aufmerksamkeit von Lehrkräften und pädiatrischen Fachkräften. Erwartet ein System, dass Autismus auf eine bestimmte Weise aussieht — und dieses Bild wird überwiegend durch Studien an Jungen geprägt —, dann können Mädchen mit abweichender Präsentation durch die Maschen fallen. Die schwedische Studie legt nahe, dass viele dieser Fälle später erkannt werden, wenn sich Symptome verändern oder wenn veränderte Lebensanforderungen Menschen dazu bringen, eine Untersuchung anzustreben.

Für die Praxis bedeutet das: Früherkennung, Screening und diagnostische Instrumente müssen die Geschlechtervielfalt in der Symptomatik berücksichtigen. Begriffe wie "Masking" oder "camouflaging" — also das bewusste oder unbewusste Anpassen sozialer Verhaltensweisen — sind in der klinischen Diskussion zentral, weil sie erklären helfen, warum Auffälligkeiten bei Mädchen weniger schnell ins Blickfeld geraten. Ebenso wichtig sind strukturelle Faktoren wie Erwartungen von Lehrkräften, Zugang zu Spezialsprechstunden und kulturelle Normen im Umgang mit abweichendem Verhalten.

Ergebnisse und Einschränkungen aus den schwedischen Registern

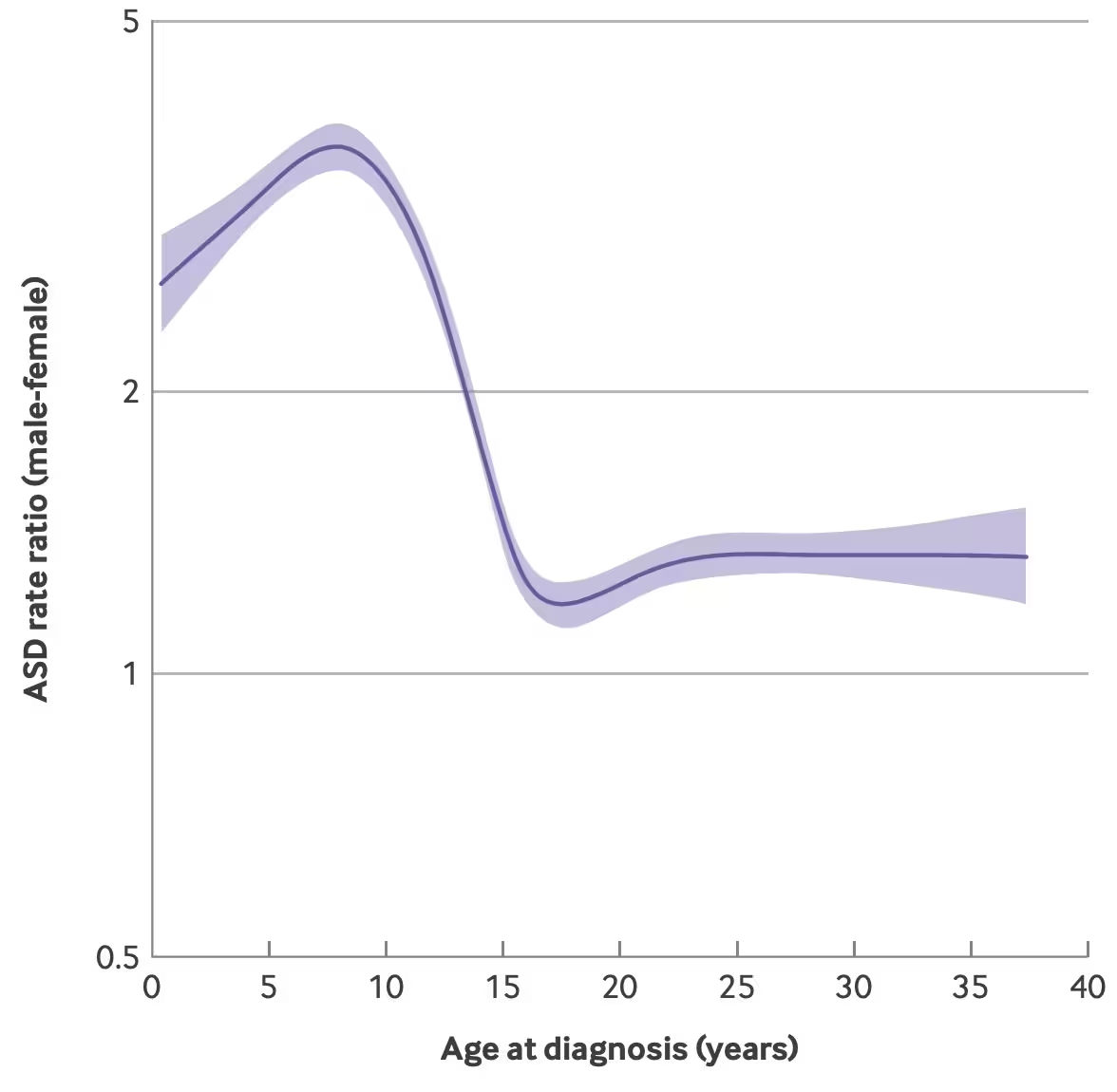

Fyfe und Kollegen beobachteten, dass Jungen in der Kindheit deutlich häufiger mit ASS diagnostiziert wurden als Mädchen. Diese geschlechtsspezifischen Verhältnisse näherten sich jedoch bis etwa zum 20. Lebensjahr schrittweise einer Parität an. Anders ausgedrückt: Über die Zeit wurden mehr junge Frauen und Mädchen diagnostiziert, sodass sich das Verhältnis verschob.

Diese Beobachtung lässt mehrere Interpretationen zu. Eine Möglichkeit ist die verzögerte Manifestation: Merkmale, die die diagnostischen Kriterien erfüllen, könnten bei manchen weiblichen Personen erst in der Adoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter deutlicher werden. Gründe dafür können hormonelle, soziale oder entwicklungsbezogene Veränderungen sein, die Anforderungen an soziale Anpassung und Alltagsbewältigung erhöhen.

Eine andere Erklärung — die die Autorinnen und Autoren sowie mehrere Interessenvertreterinnen betonen — ist diagnostischer Bias: soziale, klinische und institutionelle Faktoren, die es wahrscheinlicher machen, dass Autismus bei Mädchen in der frühen Kindheit weniger erkannt wird. Wenn diagnostische Konzepte und Screeninginstrumente überwiegend auf männliche Präsentationen abgestimmt sind, bleiben atypische oder subtilere Erscheinungsbilder aus dem Fokus.

Die öffentliche Fürsprecherin und Betroffene Anne Cary, die ein begleitendes Editorial verfasste, brachte das Problem prägnant auf den Punkt: Erwartungen formen das Erkennen. Wenn Eltern und Fachkräfte unbewusst eher bei Jungen an Autismus denken, übersehen sie möglicherweise subtilere oder anders geäußerte Anzeichen bei Mädchen. Mädchen lernen zudem eher soziale Maskierungstechniken und imitieren, bewusst oder unbewusst, Gleichaltrige, um nicht aufzufallen. Beide Mechanismen verzögern Zuweisung und Diagnose.

Allerdings räumen die Autorinnen und Autoren auch Einschränkungen der Studie ein. Die Stichprobe umfasst ausschließlich in Schweden Geborene; in Ländern mit anderen Gesundheitssystemen, kulturellen Erwartungshaltungen oder diagnostischen Praktiken können die Muster anders aussehen. Außerdem fehlen in den Registern ambulante Daten vor 2001; das kann frühere Kohorten so erscheinen lassen, als würden Diagnosen später erfolgen, als sie tatsächlich getan wurden, und dadurch die geschlechtsspezifische Lücke in einigen Jahrgängen unterschätzen. Zudem hat die Analyse komorbide Bedingungen nicht vollständig berücksichtigt, die den diagnostischen Verlauf beeinflussen können.

Weitere methodische Details sind relevant für Forschende und Gutachter: Beispielsweise wirkt sich die Definition der "Diagnose" (primär klinisch dokumentierte ICD-Codes vs. interdisziplinäre Gutachten) auf die Analyseergebnisse aus. Längsschnittliche Registerdaten sind stark in der Erfassung von Hospital- und Spezialsprechstunden, können aber milder verlaufene Fälle, die nie in spezialisierten Settings behandelt wurden, untererfassen. Diese Limitationen sprechen dafür, die Ergebnisse mit retrospektiven klinischen Kohorten und prospektiven Screeningstudien zu triangulieren.

Altersabhängige Verhältnisse der ASS-Rate (männlich zu weiblich) basierend auf dem Diagnosealter.

Folgen für Diagnose, Behandlung und Politik

Wenn Autismus bei Mädchen in der Kindheit untererkannt wird, reichen die Konsequenzen über eine bloße Etikettierung hinaus. Eine verspätete Diagnose kann bedeuten, dass betroffene Personen in kritischen Lebensphasen keinen Zugang zu Therapien, schulischen Unterstützungsmaßnahmen oder beruflichen Anpassungen erhalten. Solche fehlenden Interventionen wirken sich direkt auf Bildungs-, Berufs- und Lebensverläufe aus.

Psychische Gesundheit ist ein weiterer zentraler Aspekt: Unbehandelte oder schlecht unterstützte autistische Frauen und Mädchen berichten häufig von erhöhten Raten an Angststörungen und Depressionen, die oft im Zusammenhang mit der Belastung durch Masking, sozialer Erschöpfung und wiederholten Missverständnissen stehen. Diese sekundären Belastungen verdeutlichen, dass Diagnostik nicht nur ein formaler Akt ist, sondern Zugang zu Hilfen, Therapien und speziellen Bildungsangeboten öffnet, die präventive Wirkung entfalten können.

Auf klinischer Ebene sprechen die Befunde für die Entwicklung und Implementierung nuancierterer Screening-Instrumente und Fortbildungen, die geschlechtsspezifische Präsentationen berücksichtigen. Schulen, Kinderärztliche Netzwerke und psychosoziale Dienste benötigen klare Handlungsanweisungen, wann eine fachdiagnostische Abklärung angezeigt ist. Ebenso wichtig ist die Bereitschaft ambulanter und erwachsenenpsychiatrischer Dienste, ältere Jugendliche und junge Erwachsene zu evaluieren, die mit langjährigen, aber bislang nicht erkannten Entwicklungsunterschieden leben.

Aus volkswirtschaftlicher Perspektive hat eine frühzeitige Identifikation und Unterstützung Potenzial zur Reduktion langfristiger Kosten: bessere schulische Integration, höhere Beschäftigungsfähigkeit und reduzierte Inanspruchnahme psychosozialer Krisendienste. Politische Maßnahmen sollten daher darauf abzielen, Barrieren im Zugang zu Diagnostik abzubauen, Wartezeiten zu verkürzen und die Finanzierung von Unterstützungsangeboten geschlechtergerecht auszurichten.

Praktische Empfehlungen, abgeleitet aus den Daten und der klinischen Erfahrung, umfassen unter anderem:

- Regelmäßige, altersadaptiere Screeningprogramme in Schulen mit Sensibilisierung für geschlechtsdifferente Symptome.

- Schulungen für pädagogische Fachkräfte und Kinderärzte zu Masking, sozialen Anpassungsstrategien und Komorbiditäten.

- Einfachere Zugangswege für Erwachsene zu diagnostischen Abklärungen, inklusive niedrigschwelliger Beratungsangebote.

- Integration von Selbstberichtsinstrumenten und Peer- bzw. Elternbeurteilungen in diagnostische Pfade.

Diese Maßnahmen erfordern intersektorales Handeln zwischen Gesundheitssystem, Bildungseinrichtungen und Sozialdiensten. Nur so lassen sich systemische Verzögerungen abbauen, die einzelne Gruppen — insbesondere Mädchen und Frauen — benachteiligen.

Experteneinsicht

„Groß angelegte Registerstudien wie diese sind mächtig, weil sie Muster sichtbar machen, die wir in kleinen Klinikstichproben nicht erkennen können“, sagt Dr. Maya Thompson, eine klinische Neuroentwicklungspsychologin, die mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeitet, die eine späte Diagnose suchen. „Was ich in der Praxis sehe, stimmt mit den schwedischen Daten überein: Viele Frauen kommen in ihren Zwanzigern und fragen, warum Schule oder Arbeit so schwierig waren, und erst dann setzt sich das Bild einer ASS zusammen. Das sollte verändern, wie wir Fachkräfte ausbilden und wie Screening in Schulen gestaltet wird.“

Dr. Thompson warnt davor, alle späten Diagnosen automatisch als vorheriges Versäumnis zu interpretieren. „Es gibt keine einzige Erklärung. Bei einigen verstärken sich Herausforderungen tatsächlich erst später. Bei vielen anderen sind systemische Verzerrungen und Masking wichtige Treiber. Unsere Antwort sollte mehrstufig sein: Wir müssen das Screening im Kindesalter verfeinern, den diagnostischen Zugang für Erwachsene erweitern und sicherstellen, dass Unterstützungsleistungen der Diagnose folgen — wann immer sie gestellt wird.“

Auf Forschungsebene fordern die Autorinnen und Autoren der Studie weitere Arbeiten, um phänotypische Unterschiede besser zu zerlegen — also wie Symptome sich über Geschlechter hinweg unterscheiden — und um Schnittmengen mit sozioökonomischem Status, ethnischer Herkunft und komorbiden psychiatrischen oder entwicklungsbedingten Erkrankungen zu analysieren. Internationale Replikationen wären ebenfalls hilfreich, um zu prüfen, ob das schwedische Muster in verschiedenen Gesundheitssystemen und kulturellen Kontexten gilt.

Es gibt eine deutliche politische Botschaft: Eine Diagnose ist nicht nur ein medizinisches Etikett. Sie öffnet Türen zu Dienstleistungen und Anpassungen, die für Bildung, Beschäftigung und Wohlbefinden entscheidend sind. Wenn ganze Gruppen später diagnostiziert werden, dann versagt das System darin, rechtzeitig Unterstützung bereitzustellen.

Die Erkenntnis, dass sich das Verhältnis männlich-zu-weiblich über den Lebenslauf verschiebt, sollte Klinikerinnen und Kliniker, Pädagogen und politische Entscheidungsträger dazu bringen, Altersgrenzen für Screenings und diagnostische Kriterien zu überdenken. Ebenso wichtig ist es, den Erfahrungen autistischer Frauen und Mädchen zuzuhören, die oft von Jahren des Missverstehens berichten.

Die schwedischen Register liefern nicht alle Antworten. Sie schärfen jedoch eine Frage, die wir gemeinsam beantworten müssen: Wenn viele autistische Frauen einfach langsamer zu einem klinischen Etikett gelangen, wie passen wir Systeme so an, dass sie nicht erst gesehen werden müssen, um Unterstützung zu erhalten?

Zusätzlich zu den unmittelbaren klinischen und politischen Implikationen eröffnet diese Untersuchung Forschungsfragen zur Validität bestehender diagnostischer Instrumente über Lebensphasen hinweg. Beispielsweise sind viele standardisierte Tests und Beobachtungsverfahren für jüngere Kinder konzipiert und validiert worden; ihre Sensitivität für subtile oder geschlechtsmodifizierte Präsentationen im Jugend- und jungen Erwachsenenalter ist weniger gut untersucht. Ein multidisziplinäres Vorgehen, das Psychologie, Pädagogik, Soziologie und Gesundheitsökonomie verbindet, erscheint notwendig, um strukturierte und gerechte Diagnosepfade zu etablieren.

Schließlich bleibt die Bedeutung von Peer-Support, Selbsthilfegruppen und community-basierten Angeboten zu betonen. Für viele Betroffene sind diese Netzwerke erste Anlaufstellen, die Verständnis bieten, Erfahrungen teilen und auf diagnostische Ressourcen hinweisen. Gesundheitspolitik und Versorgungsplanung sollten solche niedrigschwelligen Wege fördern und finanzieren, um eine ganzheitliche Versorgungskette zu schaffen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen