5 Minuten

Neuer Teststreifen macht unsichtbare Nanoplastik sichtbar

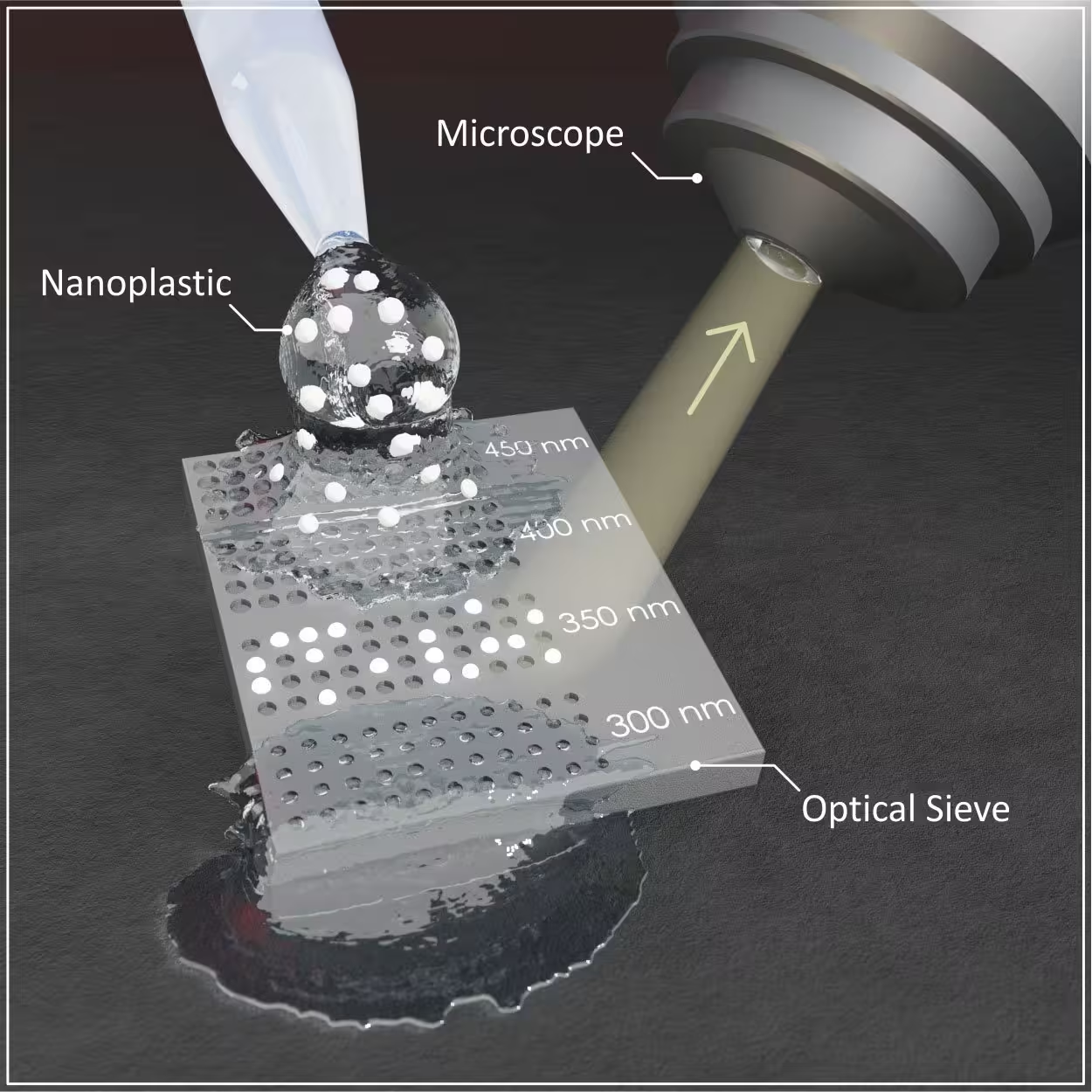

Nanoplastikpartikel sichtbar gemacht: Der neu entwickelte Teststreifen der Universität Stuttgart ermöglicht es, gefährliche Nanoplastikpartikel mit einem hellfeld Lichtmikroskop nachzuweisen. Bildnachweis: Universität Stuttgart / 4. Physikalisches Institut

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Stuttgart haben in Kooperation mit der University of Melbourne einen kostengünstigen optischen Teststreifen — ein „optisches Sieb“ — entwickelt, mit dem sich Nanoplastikpartikel bereits mit einem normalen Lichtmikroskop erkennen lassen. Veröffentlicht in Nature Photonics, nutzt die Methode präzise gefertigte mikroskopische Vertiefungen in einem Halbleitersubstrat, die ihre Färbung ändern, sobald sich ein Partikel in ihnen festsetzt. Dadurch lässt sich das Vorhandensein, die Anzahl und die ungefähre Größe von Partikeln bis in den Submikrometerbereich visuell erfassen.

Funktionsweise des optischen Siebs

Das optische Sieb nutzt resonante optische Effekte in winzigen Vertiefungen, die als Mie-Vertiefungen bezeichnet werden. Jede dieser Vertiefungen reflektiert eine für ihre Geometrie charakteristische, helle Farbe, die von Durchmesser und Tiefe abhängt. Sobald ein Nanoplastikpartikel in eine solche Vertiefung gelangt, verschiebt sich das Resonanzverhalten und damit die reflektierte Farbe. Durch das Anordnen von Feldern mit Vertiefungen unterschiedlicher Größe arbeitet der Streifen wie ein mechanisches Sieb: Partikel einer bestimmten Größe sammeln sich bevorzugt in den zugehörigen Vertiefungen an, sodass sich eine farbige Karte ergibt, die Auskunft über Anwesenheit, Häufigkeit und die ungefähre Größerverteilung der Partikel gibt.

Die Nanoplastikpartikel des optischen Siebs fallen in Löcher passender Größe des Teststreifens. Die Farbe der Vertiefungen verändert sich dabei. Die neue Farbe liefert Informationen über Größe und Anzahl der Partikel. Bildnachweis: Universität Stuttgart / 4. Physikalisches Institut

Vorteile und experimentelle Validierung

Im Vergleich zur Rasterelektronenmikroskopie (REM) ist dieser Ansatz deutlich preiswerter, schneller und im Betrieb weniger komplex — er reduziert die Abhängigkeit von spezialisierten Geräten und hochqualifiziertem Personal. Während REM eine sehr hohe Auflösung bietet, sind die Kosten, die Probenvorbereitung und die Betriebskomplexität oft hinderlich für weiträumige Untersuchungen oder schnelle Feldmessungen. Das optische Sieb dagegen lässt sich mit einem standardmäßigen Hellfeld- oder Auflichtmikroskop auswerten und ist damit für eine breitere Anwenderschaft zugänglich.

In Laborversuchen fügten die Forschenden definierte Mengen kugelförmiger Nanopartikel zu Seeproben hinzu, die Sand und organische Substanzen enthielten, und nutzten das optische Sieb, um eine Probensenkung mit einer Konzentration von 150 µg/ml zu messen sowie die Größenverteilung zu bestimmen. Solche Validierungsversuche umfassten Wiederholungsmessungen, statistische Auswertung der gefüllten Vertiefungen und Vergleiche mit etablierten Methoden zur Partikelzählung, wodurch die Robustheit der Farbanzeige und die Reproduzierbarkeit der Messwerte untersucht wurden.

Zusätzlich bewerteten die Forscher die Praktikabilität hinsichtlich Probenvorbereitung, möglicher Störeinflüsse durch natürliche Matrixbestandteile (z. B. organische Färbung, Sedimentpartikel) und die Stabilität der optischen Signale unter variierenden Lichtverhältnissen. Erste Resultate zeigen, dass die Methode in Gegenwart mäßiger Verunreinigungen brauchbare Ergebnisse liefert, jedoch klare Protokolle für Probenaufbereitung und Kalibrierung notwendig sind, um verlässliche quantitative Aussagen zu treffen.

Nachweisbereich und Einschränkungen

Die derzeitigen Demonstratoren lösen Partikel im Bereich von ungefähr 0,2–1 µm Durchmesser zuverlässig auf. Diese Größenordnung umfasst viele Nanoplastikfragmente, die in aquatischen Mitteln auftreten, deckt aber nicht den gesamten möglichen Größenbereich von Nanoplastik ab. Die Forschenden planen weitere Untersuchungen, um die Technik für nicht-sphärische Partikel zu testen, verschiedene Polymerarten zu unterscheiden und die Methode an Umweltproben mit natürlich vorkommenden Nanoplastikmischungen zu validieren.

Wichtige Limitationen sind die derzeitige Einschränkung auf bestimmte Größenbereiche, mögliche Interferenzen durch nicht-plastische Partikel ähnlicher Form und Größe sowie die derzeit noch begrenzte Fähigkeit, Materialart (z. B. PET, PE, PS) rein optisch zu unterscheiden. Weiterhin sind Aussagen zur Massenkonzentration aus reiner Zählung und Größenschätzung mit Unsicherheiten behaftet; eine Kombination mit chemischen Nachweisverfahren wie FTIR- oder Raman-Spektroskopie könnte diese Lücke schließen und Materialidentifikation ermöglichen.

Bedeutung für Umwelt- und Gesundheitsüberwachung

Nanoplastik stellt eine wachsende Herausforderung dar, weil Partikel im Submikrometerbereich biologische Barrieren passieren und potenziell in Gewebe und Organe gelangen können. Die geringe Größe erleichtert Translokation in Zellen, das Durchdringen von Gewebeschichten und möglicherweise sogar das Eindringen in den Blutkreislauf. Deswegen sind einfache, kostengünstige und skalierbare Nachweismethoden für Überwachungsprogramme sowie toxikologische Studien von hoher Relevanz.

Ein tragbares, vor-Ort einsetzbares optisches Sieb könnte routinemäßige Screenings von Wasserproben, Bodenextrakten oder sogar bestimmten biologischen Flüssigkeiten ermöglichen und so Monitoringprogramme deutlich beschleunigen. Für Behörden, Forschungsgruppen und Umweltorganisationen eröffnet dies die Möglichkeit, größere Probenmengen zu sichten, Hotspots schneller zu identifizieren und Verdachtsfälle effizient weiterzuverfolgen. Außerdem kann ein solcher Ansatz die Datengrundlage für epidemiologische Studien und Gefährdungsanalysen verbessern, indem er häufiger und flächendeckender Messungen erlaubt.

Darüber hinaus bietet die Methode Chancen in interdisziplinären Anwendungen: In der Lebensmittelüberwachung könnten Abklatsch- oder Spülproben auf Oberflächen gescreent werden; in der Aquakultur ließen sich Sediment- und Wasserproben rasch prüfen; und in der medizinischen Forschung könnten Prinzipien der Farbumschlag-Resonanz genutzt werden, um die Aufnahme und Verteilung nano- bis submikroskopischer Partikel in Modellorganismen zu verfolgen. Für all diese Anwendungen sind jedoch standardisierte Protokolle, Kalibrierungen und Qualitätskontrollen erforderlich, um Vergleichbarkeit und Datenqualität sicherzustellen.

Fazit

Das optische Sieb ist ein vielversprechendes, skalierbares Werkzeug für den Nachweis von Nanoplastik, das bestehende mikroskopische und chemische Analytikmethoden sinnvoll ergänzt. Mit weiterer Validierung an realen Umweltproben, Verbesserungen bei der Materialdifferenzierung und Standardisierung der Messprotokolle könnte es sich als praktikabler Ersttest für Forschungs- und Überwachungsprogramme etablieren. Seine Stärken liegen in der Kosteneffizienz, der einfachen Handhabung und der Möglichkeit, schnell visuelle Ergebnisse zu erhalten, die als Basis für tiefergehende Analysen dienen können.

Langfristig sind technologische Weiterentwicklungen denkbar: Erweiterte Raster mit feiner abgestuften Vertiefungsgrößen, Kombinationen mit spektraler Messung zur Materialunterscheidung, automatisierte Bildauswertung mittels maschinellem Lernen zur Partikelklassifikation und Feldgeräte mit integrierter Probenvorbereitung könnten das Potenzial des optischen Siebs weiter ausschöpfen. Solche Verbesserungen würden die Methode nicht nur für wissenschaftliche Fragestellungen attraktiver machen, sondern auch für anwendungsorientierte Überwachungsprogramme in Umweltschutz, Wasserwirtschaft und öffentlicher Gesundheit.

Insgesamt zeigt die Arbeit, wie physikalische Prinzipien der Optik und Materialtechnik kombiniert werden können, um praktische Lösungen für drängende Umweltprobleme zu schaffen. Die weiteren Schritte werden die Robustheit und Anwendbarkeit in realen Szenarien klären und entscheiden, in welchem Umfang das optische Sieb Teil künftiger Nanoplastik-Überwachungsstrategien wird.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen