8 Minuten

Neue epidemiologische Analysen zeigen einen alarmierenden Anstieg von Blinddarmkrebs (Appendixkrebs) bei Menschen, die seit den 1970er-Jahren geboren wurden — ein Zuwachs, der Forscher dazu antreibt, Ursachen zu finden, die Früherkennung zu verbessern und Therapieempfehlungen für eine Erkrankung zu entwickeln, die weiterhin als selten gilt.

Ein wachsendes Rätsel: Wer bekommt Appendixkrebs und wie schnell?

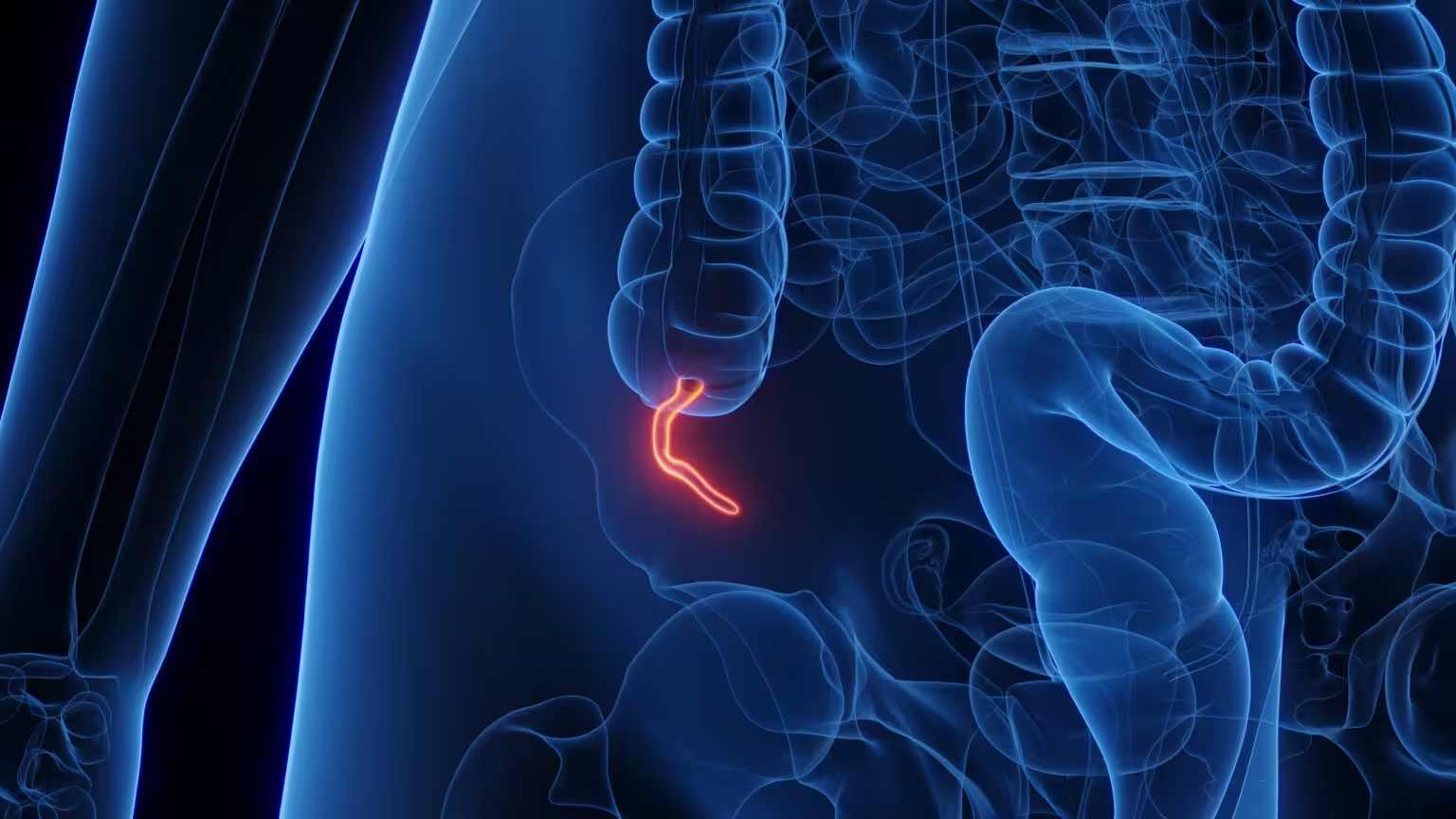

Appendixkrebs — Tumoren, die in dem kleinen, fingerförmigen Anhängsel am Übergang vom Dünn- zum Dickdarm entstehen — galt historisch überwiegend als Erkrankung älterer Erwachsener. Neuere, in den USA durchgeführte Studien unter Leitung der Epidemiologin und Molekularbiologin Andreana Holowatyj von der Vanderbilt University dokumentieren jedoch eine deutliche Generationsverschiebung. Im Vergleich zu Menschen, die in den 1940er-Jahren geboren wurden, hatten Personen, die zwischen 1976 und 1984 geboren wurden, das dreifache Risiko, an Appendixkrebs zu erkranken; Kohorten, die in den 1980er-Jahren geboren wurden, zeigten sogar eine Vervierfachung der Inzidenz.

Um die Seltenheit einzuordnen: In den USA werden jährlich ungefähr 150.000 Menschen mit kolorektalem Krebs diagnostiziert, während appendiceale Tumoren nur rund 3.000 Fälle pro Jahr ausmachen. Trotzdem sind inzwischen etwa ein Drittel der Patienten mit Appendixkrebs jünger als 50 Jahre — eine Verschiebung hin zu deutlich jüngeren Altersgruppen, die Jahrzehnte lang geltende Erwartungen in Frage stellt.

"Wenn man den erheblichen Fortschritt in anderen Krebsarten betrachtet, klafft hier eine große Lücke", sagte Holowatyj 2024 gegenüber Reportern. Die nationale Analyse ihres Teams aus dem Jahr 2020 zeigte, dass die Inzidenz von malignen Appendixkarzinomen von 2000 bis 2016 um 232 % gestiegen ist, wobei jede betrachtete Generation Zunahmen aufwies. Diese Trends blieben in nachfolgenden Aktualisierungen bestehen, was die Dringlichkeit weiterer Forschung unterstreicht.

Illustration des weiblichen Blinddarms (Appendix)

Warum appendiceale Tumoren übersehen werden können

Ein Teil des Problems ist klinischer Natur: Die frühen Symptome von Appendixkrebs sind unspezifisch. Bauchschmerzen, Völlegefühl oder Unterleibsbeschwerden sind häufige Beschwerden, die weitaus häufigere Krankheiten imitieren können — Appendizitis, Reizdarmsyndrom, Hernien oder bei Frauen auch Ovarialzysten oder Endometriose. Da appendiceale Tumoren insgesamt selten sind, wird von vielen Ärzten zuerst an diese weitaus häufiger vorkommenden Ursachen gedacht; Tumoren werden oft erst bei Operationen, bei der histologischen Untersuchung oder durch fortgeschrittene Bildgebung als unerwarteter Befund erkannt.

Die Diagnostik wird zusätzlich durch veränderte Versorgungsmuster erschwert. Die konservative Behandlung einer akuten Appendizitis mit Antibiotika anstelle einer sofortigen Appendektomie nimmt zu; obwohl dies in vielen Fällen angemessen ist, könnte diese Praxis die Zahl der gelegentlichen Tumordiagnosen verringern, die früher bei routinemäßiger Entfernung des Appendix zufällig entdeckt wurden. Dadurch könnten frühe, potenziell kurative Stadien seltener erkannt werden.

Auf molekularer Ebene sind appendiceale Tumoren nicht einfach eine weitere Untergruppe des kolorektalen Karzinoms. "Appendiceale Tumoren weisen andere molekulare Merkmale auf als kolorektale Karzinome", erklärte Holowatyj 2020. Biologisch verhalten sie sich anders, metastasieren und wachsen oft in abweichenden Mustern — beispielsweise als peritoneale Ausbreitung mit schleimbildenden Läsionen wie beim Pseudomyxoma peritonei — und sprechen häufig schlechter auf die standardisierten Chemotherapieregime für Kolonkarzinome an. Mutationen in Genen wie KRAS und GNAS sind bei mucinösen appendicealen Neubildungen häufiger beschrieben; diese molekularen Unterschiede erschweren es, Screening- oder Behandlungsstrategien direkt vom Kolonkarzinom auf appendiceale Tumoren zu übertragen, ohne gezielte Forschung.

Was könnte den Anstieg erklären?

Eine einzelne eindeutige Ursache gibt es bislang nicht. Holowatyj und Kolleginnen und Kollegen verweisen auf mehrere plausible Einflussfaktoren: Veränderungen in Ernährungsgewohnheiten und körperlicher Aktivität, eine zunehmende Belastung durch Umweltkontaminanten, vererbte genetische Varianten und Verschiebungen in der Darmmikrobiota mit entzündlichen Folgen. Lebensstilfaktoren, die bei jüngeren Kohorten häufiger vorkommen — höherer Konsum von stark verarbeiteten Lebensmitteln, steigende Adipositasraten, erhöhter Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und Schlafstörungen — sind mit einem erhöhten Risiko für verschiedene gastrointestinale Tumoren verknüpft und könnten auch bei appendicealen Tumoren eine Rolle spielen.

Umwelthypothesen gewinnen an Gewicht: Forschende untersuchen, ob sogenannte "Forever-Chemicals" (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, PFAS), Mikroplastik und andere Schadstoffe im Trinkwasser oder in Nahrungsmitteln das Krebsrisiko beeinflussen. Langfristige Veränderungen der Wasserqualität oder kumulative chemische Expositionen könnten Kohorteneffekte erklären, indem sie jüngere Generationen systematisch anders belasten als ältere, doch direkte kausale Verbindungen speziell zu Appendixkrebs fehlen bisher. Es bedarf bevölkerungsbezogener Fall-Kontroll- und Expositionsstudien, um Zusammenhänge zu belegen.

Auch das Mikrobiom steht im Fokus: Änderungen in der bakteriellen Zusammensetzung des Darms können lokale Entzündungsprozesse begünstigen, die über Jahre zur Entstehung von Tumoren beitragen. Antibiotikaexposition in jungen Jahren, veränderte Ernährung und Umweltfaktoren beeinflussen das Mikrobiom und damit möglicherweise das Risiko für appendiceale Neoplasien. Gleichzeitig könnten genetische Prädispositionen, etwa seltene Syndrommutationen oder familiäre Häufungen, einen kleineren, aber bedeutsamen Beitrag leisten.

"Ich sehe durchaus Patienten in ihren 20ern und 30ern mit fortgeschrittenen Appendix-Tumoren, die wir behandeln", sagt Steven Ahrendt, viszeralchirurgischer Onkologe an der University of Colorado, in Bezug auf Holowatyjs Arbeit. Er merkt an, dass der Anstieg von Kolonkarzinomen bei jungen Erwachsenen auf geteilte, bevölkerungsweite Ursachen hindeutet, die in verschiedenen Teilen des Verdauungstrakts ähnliche Effekte auslösen könnten.

Veränderungen der Wasserqualität könnten zu steigenden Appendixkrebs-Fällen beitragen

Klinische und Forschungsdefizite

Da Appendixkrebs insgesamt selten ist, fließt nur begrenzt Forschungsförderung in dieses Gebiet, und standardisierte Screening-Empfehlungen fehlen. Für Menschen mit durchschnittlichem Risiko existiert kein routinemäßiger Test wie bei Kolorektalkarzinomen. Wenn der Tumor früh entdeckt wird — häufig als Zufallsbefund während einer Operation — sind die Heilungschancen besser; fortgeschrittene Stadien können jedoch komplexe multimodale Therapien erfordern. Dazu zählen ausgedehnte zytoreduktive chirurgische Verfahren kombiniert mit intraperitonealer Chemotherapie, etwa HIPEC (hypertherme intraperitoneale Chemotherapie). Diese Methoden können die Prognose verbessern, bringen aber erhebliche Operationsrisiken und Morbidität mit sich.

Auf Forschungsseite planen Holowatyj und ihr Team, weiterhin zu kartieren, wer besonders gefährdet ist und weshalb, indem sie epidemiologische Trends mit molekularer Profilierung verknüpfen. Ziel ist die Identifikation klarer Tumorsubtypen, exakter Mutationsprofile und möglicher Umweltverknüpfungen. Solche Arbeiten könnten Biomarker offenbaren, die eine frühere Erkennung erlauben oder gezielte Therapien nahelegen, die speziell auf die Biologie appendicealer Tumoren zugeschnitten sind — etwa Inhibitoren bestimmter Signalwege, immuntherapeutische Ansätze oder personalisierte Medikamentenkombinationen.

Wichtige Forschungslücken bestehen bei der systematischen Erfassung von Fällen (Register), standardisierter Pathologie (zur besseren Differenzierung zwischen mucinösen und nicht-mucinösen Tumoren), sowie bei Langzeitdaten zu Umwelt- und Lebensstilfaktoren. Multizentrische Kohortenstudien, Biobanken mit Tumorgewebe und verknüpfte Umweltdaten (Trinkwasseranalysen, regionale Schadstoffbelastungen) wären wertvolle Ressourcen, um Kausalzusammenhänge zu untersuchen und Interventionsstrategien zu entwickeln.

Fachliche Einschätzung

"Wir sehen einen Kohorteneffekt bei mehreren gastrointestinalen Krebsarten, und appendiceale Tumoren scheinen Teil dieses Musters zu sein", sagt Dr. Laura Bennett, Gastrointestinal-Onkologin an einem großen akademischen Zentrum. "Das weist nicht auf eine einzelne Ursache hin, sondern auf ein Zusammentreffen von Faktoren — Ernährung, Umweltbelastungen, mikrobielle Verschiebungen und genetische Merkmale. Für Kliniker ist die praktische Konsequenz, bei jüngeren Patienten mit anhaltenden Bauch- oder Beckenbeschwerden eine höhere Wachsamkeit walten zu lassen und sich für Forschung einzusetzen, die Tumorbiologie mit bevölkerungsbezogenen Expositionen verknüpft."

Aus ärztlicher Perspektive bedeutet das konkret: eine sorgfältige Anamnese, niedrigere Schwelle für weiterführende Bildgebung (wie CT oder MRT des Abdomens), frühzeitige interdisziplinäre Fallbesprechung in Spezialzentren und, wo indiziert, molekulare Tumoranalysen. Die Zusammenarbeit mit Pathologen, molekularbiologischen Laboren und Umweltforschern kann helfen, diagnostische und therapeutische Lücken zu schließen.

Praxisrelevante Hinweise und potenzielle Forschungsansätze

Zu den kurzfristig umsetzbaren Maßnahmen zählen:

- Erhöhte ärztliche Sensibilität: Jüngere Patienten mit persistierenden, nicht erklärten Bauch- oder Beckenschmerzen sollten gründlich untersucht und gegebenenfalls bildgebend abgeklärt werden.

- Standardisierung der Pathologie: Einheitliche Kriterien zur Klassifikation appendicealer Tumoren, einschließlich molekularer Marker, verbessern Vergleichbarkeit und Therapieentscheidungen.

- Register und Biobanken: Aufbau regionaler und nationaler Register sowie Gewebebanken, um epidemiologische, molekulare und Umweltdaten zu verknüpfen.

- Umweltforschung: Systematische Untersuchung potenzieller Kontaminanten (PFAS, Mikroplastik, Pestizide) in Trinkwasser und Nahrungsketten, gekoppelt mit Fall-Kontroll-Studien.

- Präklinische Forschung: Entwicklung von Modellen (zelluläre und tierexperimentelle) zur Untersuchung der Wirkung spezifischer Mutationen und externer Stressoren auf appendiceale Tumorentstehung.

Langfristig könnten Validierung von Biomarkern, gezielte Screening-Angebote für Hochrisikogruppen sowie neuartige, auf Genomdaten basierende Therapieansätze die Versorgung verbessern.

Schlussbetrachtung

Der Anstieg des Appendixkrebses in jüngeren Generationen ist ein dringendes Warnsignal. Er verdeutlicht, wie Veränderungen in Lebensstil, Umwelt und medizinischer Praxis Krebsrisiken in der Bevölkerung verschieben können — Effekte, die oft erst langsam erkennbar und schwierig zu erklären sind. Eine verbesserte ärztliche Wahrnehmung, verstärkte Forschung zu molekularen Treibern und systematische Untersuchungen zu Umweltbelastungen sind entscheidende Schritte, um die Wissenslücke zu schließen und die Behandlungsergebnisse für Betroffene zu verbessern — insbesondere für Patienten, die unerwartet jung erkranken.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen