8 Minuten

Neue Erklärung für rätselhafte rote Punkte im frühen Universum

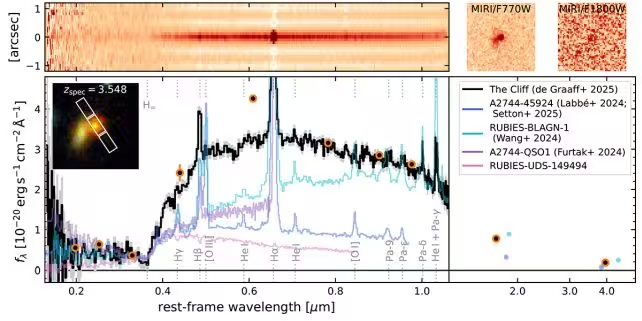

Einige der schwachen, roten Quellen, die JWST in der Ära des kosmischen Morgens entdeckt hat, könnten gar keine herkömmlichen Galaxien sein, sondern eine neue Objektklasse darstellen: supermassereiche Schwarze Löcher, die in riesigen, heißen Wasserstoffhüllen eingebettet sind. Eine Analyse aus dem Jahr 2025 eines "little red dot" (LRD) mit dem Spitznamen The Cliff legt nahe, dass diese kompakten roten Quellen leuchtende, akkretierende Schwarze Löcher sein könnten, deren Strahlung von dichtem Wasserstoffgas umgeben und dadurch gerötet wird, anstatt dass die Rötung von einer alten Sternpopulation herrührt.

Diese Interpretation greift ein hartnäckiges Problem der Hochrotverschiebungs-Astronomie auf: Viele LRDs zeigen in ihren Spektren einen ausgeprägten Balmer-Break, der, wenn man ihn als reines Sternenlicht deutet, überraschend alte Sternpopulationen nahelegt — nur wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall. Das Spektrum von The Cliff stellt bisher das extremste Beispiel dar; der dort beobachtete Balmer-Break lässt sich nur schwer mit sehr schnell verlaufenden frühen Sternentstehungsgeschichten und den erwarteten Lebensdauern massereicher O- und B-Sterne in Einklang bringen. Solche Widersprüche treiben Modellierer und Beobachter gleichermaßen an, alternative physikalische Erklärungen zu prüfen.

Was ist der Balmer-Break und warum ist er relevant?

Der Balmer-Break ist ein scharfer Fluxabfall bei Wellenlängen unterhalb von etwa 0,36 Mikrometern im Ruhesystem, hervorgerufen durch Absorption durch neutralen Wasserstoff. In Galaxien deutet ein starker Balmer-Break typischerweise darauf hin, dass die massereichsten, kurzlebigen O- und B-Sterne bereits abgestorben sind und nun eine Population von A-Sternen das optische Licht dominiert. Dieses Szenario setzt eine relativ reife Galaxie voraus — ein überraschendes Ergebnis für Objekte, die bereits rund 600 Millionen Jahre nach dem Urknall beobachtet werden.

Der in The Cliff beobachtete Balmer-Break bei einer ultravioletten Wellenlänge um ~0,36 Mikrometer. (De Graaff et al., A&A, 2025)

Wichtig ist: Ein Balmer-ähnliches Merkmal kann auch entstehen, wenn die Emission einer kompakten, leuchtstarken Quelle durch dazwischenliegendes Wasserstoffgas umgesetzt und gerötet wird. In diesem Fall entsteht der scheinbare Altersbefund nicht durch alte Sterne, sondern durch komplexe Strahlungstransfer-Effekte in einer dichten Gasumgebung. Das neue "Black Hole Star"-Modell schlägt genau eine solche Erklärung vor: ein aktiv akkretierendes supermassereiches Schwarzes Loch — in mancher Hinsicht vergleichbar mit einem aktiven galaktischen Kern —, umgeben von einer dicken, turbulenten Wasserstoffhülle, deren Strahlungstransfer ein Balmer-förmiges Spektralmerkmal erzeugt.

Black-Hole-Star-Modell und Simulationen

Im Black-Hole-Star-Szenario fungiert der zentrale Motor als akkretierendes Schwarzes Loch, dessen hochenergetische Strahlung das umgebende Wasserstoffgas ionisiert und aufheizt. Das erwärmte Gas bildet eine dichte, annähernd sphärische Hülle, die eingestrahlte Energie reprozessiert und in der Folge das ausgesandte Licht sowohl umwandelt als auch rötet. Radiative-Transfer-Simulationen des Teams reproduzierten die beobachtete Kontinuumform von The Cliff im Ruheoptischen bis in den nahinfraroten Bereich sowie den ausgeprägten Balmer-Break, ohne auf eine ungewöhnlich alte Sternpopulation zurückgreifen zu müssen.

Eine künstlerische Darstellung eines Black-Hole-Star-Systems. (MPIA/HdA/T. Müller/A. de Graaff)

Die Simulationen berücksichtigen mehrere wichtige physikalische Prozesse: Ionisation durch Hochenergie-Photonen, nicht‑lokale thermische Gleichgewichte, Dopplerverbreiterung durch Turbulenz und die Impfung von Linien- und Kontinuumsprozessen in dichten Gasen. Durch Variation von Dichteprofilen, Einschlussgrößen der Hülle und Akkretionsraten konnten die Autoren Szenarien finden, die das beobachtete Spektrum konsistent erklären. Diese Modelle zeigen, dass typische AGN-Signaturen in einem Gasreich-Umfeld stark abgeschwächt oder in ihrer Form verändert werden können, sodass die daraus resultierende spektrale Energieverteilung (SED) derjenigen eines alten Sternpopulation-gefüllten Systems zum Verwechseln ähnlich sein kann.

Gleichzeitig sind die Modelle konservativ: Sie verlangen keine exotischen Physiken, sondern nutzen bekannte Mechanismen der Strahlungsphysik und realistische Gasdichten, wie sie in simulationsbasierten Studien von frühen galaktischen Zentren schon zuvor vorgeschlagen wurden. Trotzdem bleibt die Hypothese bislang unbestätigt — sie bietet aber eine physikalisch plausible Alternative zu dem Bild extrem früh gereifter Galaxien.

Folgen für Untersuchungen des frühen Universums

Wenn auch nur ein Teil der LRDs tatsächlich akkretierende Schwarze Löcher in dichten Wasserstoffhüllen sind, ergeben sich mehrere weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis der Frühzeit des Universums:

- Alters- und Sternmassen-Schätzungen für frühe Galaxien müssten womöglich nach unten korrigiert werden, was Spannungen mit Standardmodellen der Galaxienbildung reduzieren würde. Viele Objekte, die bislang als überraschend alt galten, könnten in Wahrheit jünger und durch AGN-ähnliche Prozesse verfälscht sein.

- Modelle für die Entstehung und das schnelle Wachstum supermassereicher Schwarzer Löcher würden an Beobachtungsunterstützung gewinnen: Gasreiche, dichte Umgebungen können sowohl das schnelle Einbröseln von Materie ermöglichen als auch die AGN-Signatur verdecken, was frühes schnelles Wachstum plausibler macht. Dies hat direkte Relevanz für Szenarien wie direkte Kollaps-Samen (direct collapse) oder sehr frühe Pop-III-Überreste, die sich zu massiven Kernen entwickeln.

- Spektroskopische Diagnostik — etwa Emissionslinienverhältnisse, Merkmale im Ruhe-UV-Kontinuum und zeitliche Variabilität — wird entscheidend, um reife Sternpopulationen von gasverhüllten AGN-ähnlichen Quellen zu unterscheiden. Insbesondere hochionisierte Linien wie He II oder NV, aber auch die Relationen zwischen Balmer- und Metall-Linien, liefern wichtige Hinweise.

Große Beobachtungsprogramme mit dem James Webb Space Telescope (JWST) sowie künftigen Extremely Large Telescopes (ELTs) können diese Hypothese testen, indem sie LRDs gezielt mit tiefer Spektroskopie untersuchen, nach hochionisierenden Emissionslinien suchen oder die Quellen auf kurzfristige Helligkeitsschwankungen hin überwachen, die typisch für Akkretionsprozesse sind.

Beobachtungsstrategien und diagnostische Messgrößen

Um zwischen einem echten, reifen Sternbestand und einem gasverhüllten Black-Hole-Star zu differenzieren, sind mehrere Beobachtungsansätze sinnvoll:

- Tiefen-Spektroskopie im Ruhe-UV und -optischen Bereich (z. B. mit JWST/NIRSpec): nach Signaturen wie He II 1640 Å, Nv oder C IV, die auf harte ionisierende Strahlung hindeuten können.

- Messung von Linienverhältnissen und Kontinuum-Formen: die Kombination von Hα, Hβ und [O III] sowie das Verhältnis von Balmer-Linien zur UV-Kontinuumform bietet Aufschluss über die Ionisationsquelle und die Metallizität.

- Variabilitätsstudien über Monate bis Jahre: Akkretionsprozesse führen häufig zu messbarer Kurzzeitvariabilität, während alte Sternpopulationen stabiler sind.

- Hochauflösende bildgebende Beobachtungen mit ELTs: Auflösung kleiner Skalen könnte helfen, zentrale, punktförmige Leuchtquellen von ausgedehnten Sternfeldern zu unterscheiden.

Darüber hinaus kann eine kombinierte multiwellenlängen-Analyse — vom Röntgenbereich (wo AGN typischerweise dominant sind) bis zur Radio- und Submillimeter-Domäne (wo kaltes Gas und Star-Formation sichtbar sind) — die Natur der LRDs weiter eingrenzen. Ein signifikanter Röntgen-Ausstoß wäre beispielsweise ein starkes Indiz für Akkretion auf einem Schwarzen Loch, während starke Submillimeter-Emission eher auf heftige Sternentstehung und viel Staub hindeutet.

Fachliche Einordnung und Experteneinschätzung

"Die Idee, dass ein akkretierendes Schwarzes Loch, umgeben von einer dichten Wasserstoffhülle, einen Balmer-ähnlichen Break erzeugen kann, ist überzeugend, weil sie uns erlaubt, spektroskopische Signaturen mit theoretischen Erwartungen zu versöhnen, ohne auf unplausibel alte Galaxien zurückzugreifen", erklärt Dr. Mira Anand, eine beobachtende Astrophysikerin, die nicht an der Studie beteiligt war. Sie betont, dass gezielte Folgebeobachtungen mit JWST und bodengestützten Teleskopen zeigen werden, ob The Cliff ein statistisches Ausreißerobjekt ist oder das erste entdeckte Mitglied einer neuen Population.

Aus theoretischer Sicht bringt das Modell mehrere Vorteile: Es erweitert die Palette möglicher Strahlungsquellen in frühen kosmischen Epochen, reduziert die Notwendigkeit, extrem frühe, schnelle Sternentstehungsphasen zu postulieren, und verknüpft Beobachtungen direkt mit physikalischen Bedingungen im Umfeld massereicher Kernobjekte. Gleichzeitig erzeugt es klare, testbare Vorhersagen — etwa welche Linien man in tiefen Spektren erwarten sollte oder wie stark Variabilität sichtbar ist — die sich mit gegenwärtigen Instrumenten überprüfen lassen.

Wissenschaftliche Implikationen und offene Fragen

Die Black-Hole-Star-Hypothese wirft zugleich neue Fragen auf, die für die Forschung an der Grenze zwischen Galaxien‑ und Schwarzen‑Loch‑Physik relevant sind:

- Welche physikalischen Bedingungen (Dichten, Temperaturen, Turbulenzstärken) sind notwendig, damit eine Wasserstoffhülle einen Balmer-ähnlichen Break erzeugt? Hier sind weitere, detaillierte Strahlungstransfer-Rechnungen gefragt.

- Wie verbreitet sind solche gasverhüllten Akkretionsphasen in frühen Galaxien? Handelt es sich um ein seltenes Phänomen oder um einen verbreiteten Entwicklungszustand in der frühen massereichen Galaxienbildung?

- Welche Rolle spielen Umweltfaktoren wie Nachbargalaxien, Rückkopplungseffekte durch Strahlungsdruck oder galaktische Windprozesse beim Verbergen oder Offenlegen einer AGN-ähnlichen Quelle?

Antworten auf diese Fragen würden nicht nur die Interpretation einzelner LRDs verändern, sondern auch unser Bild von schwarzer‑Loch‑Samenbildung, frühen Akkretionsphasen und der Kopplung zwischen schwarzen Löchern und ihren Wirtsgalaxien im kosmischen Frühstadium schärfen.

Fazit

Das Black-Hole-Star-Modell bietet eine elegante und prüfbare Lösung für das Balmer‑Break‑Paradoxon, das bei mehreren kleinen roten Punkten in großen Rotverschiebungen beobachtet wurde. Obwohl das Konzept bislang theoretisch ist, liefert es konkrete Vorhersagen: tiefe Spektroskopie, Multiwellenlängen‑Beobachtungen und Variabilitätsmessungen sollten aufzeigen, ob diese Quellen tatsächlich von akkretierenden, gasverhüllten Schwarzen Löchern stammen oder ob sie überraschend reife Sternsysteme darstellen. In jedem Fall würde das Ergebnis unser Verständnis von schwarzer‑Loch‑Wachstum, Galaxienbildung und den Eigenschaften der frühesten leuchtenden Objekte im Universum entscheidend erweitern. Die Kombination aus JWST‑Daten, zukünftigen ELTs und weiterentwickelten Modellen verspricht, diese Fragen in den kommenden Jahren zu klären.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen