7 Minuten

Memantinderivat zeigt bei einer Teilgruppe von Kindern mit ASD Potenzial für soziales Verhalten

Ein ursprünglich zur Verlangsamung kognitiver Verschlechterung bei Alzheimer entwickeltes Medikament — Memantin — könnte die soziale Kommunikation und das soziale Engagement bei einer spezifischen Untergruppe von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung (ASD) verbessern. Eine kürzlich durchgeführte randomisierte klinische Studie unter Leitung von Forschenden des Massachusetts General Hospital und der Harvard University identifizierte ermutigende Signale, insbesondere wenn das Arzneimittel in höheren Dosen verabreicht und gezielt an Patienten mit bestimmten neurochemischen Profilen im Gehirn eingesetzt wurde.

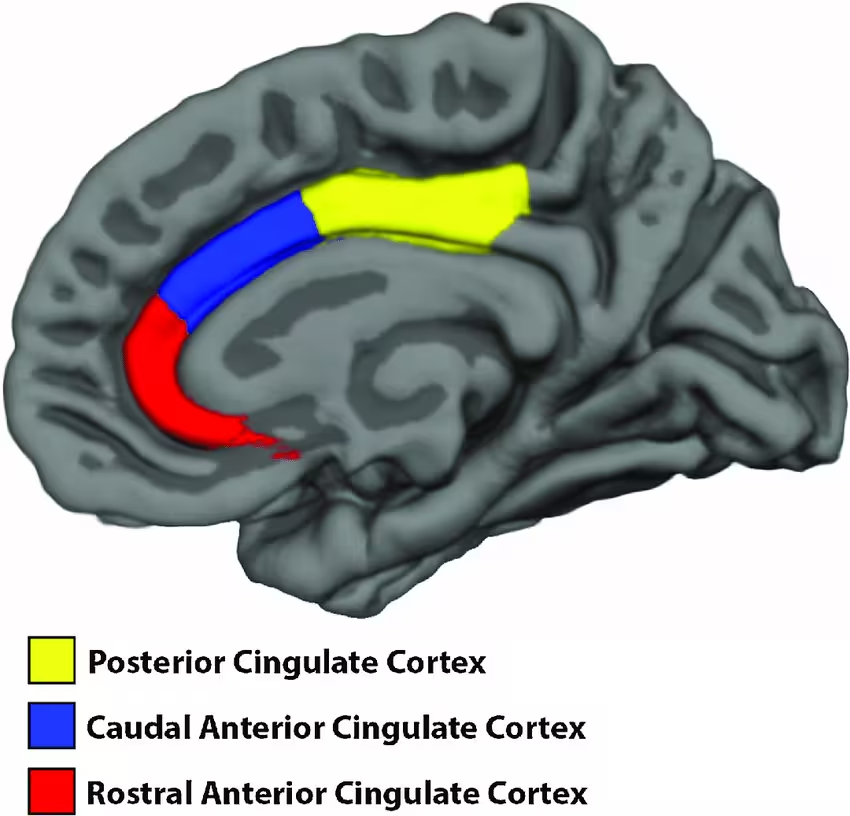

Lage des cingulären Kortex im menschlichen Gehirn. (Overbye et al., Dev. Cog. Neuro., 2019)

Studiendesign und zentrale Ergebnisse

Die klinische Studie rekrutierte 33 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 17 Jahren ohne intellektuelle Beeinträchtigung. Die Teilnehmenden wurden randomisiert und erhielten über einen Zeitraum von 12 Wochen entweder täglich 20 mg Memantin oder ein Placebo. In der Gesamtstichprobe zeigte sich kein einheitlicher (universeller) Behandlungseffekt, was frühere Untersuchungen bestätigte. Entscheidend war jedoch, dass nach Stratifizierung nach Glutamatkonzentrationen in einer sozial relevanten Hirnregion — dem prägenualen anterioren cingulären Cortex (pgACC) — ein differenziertes Bild sichtbar wurde: bei Kindern mit erhöhtem pgACC-Glutamat traten deutliche Verbesserungen in sozialen Fähigkeiten auf.

Ungefähr die Hälfte der Studienteilnehmer wies auffällig erhöhte Glutamatwerte im pgACC auf. Bei genau dieser Gruppe meldeten Betreuer und Eltern statistisch signifikante und klinisch relevante Verbesserungen in Bereichen wie Kommunikation, zwischenmenschlicher Interaktion und allgemeinem sozialen Engagement unter Memantin im Vergleich zu Placebo. Dagegen zeigten Kinder ohne erhöhte pgACC-Glutamatspiegel keine vergleichbaren Zugewinne. Diese Subgruppenwirkung unterstreicht die Bedeutung differenzierter Auswertungen in klinischen Studien zu ASD.

Die Autorinnen und Autoren betonen, dass diese Befunde vorläufig sind: Die Studie war relativ klein und auf zwölf Wochen begrenzt, sodass Aussagen zur Langzeiteffektivität und Sicherheit eingeschränkt bleiben. Größere, multizentrische und längerfristige Studien sind erforderlich, um Wirksamkeit, Dosis-Wirkungs-Beziehung und Sicherheitsprofile bei pädiatrischen Populationen belastbar zu bestätigen. Zudem sind Fragen zur optimalen Messung von Biomarkern und Standardisierung der Bildgebung noch offen.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Glutamat, pgACC und Wirkungsweise von Memantin

Glutamat ist der primäre exzitatorische Neurotransmitter im Gehirn und spielt eine zentrale Rolle für Lernprozesse, synaptische Plastizität und kognitive Funktionen. Gleichzeitig kann überschüssige glutamaterge Aktivität zu Exzitotoxizität führen, neuronale Netzwerkdynamik stören und damit Informationsverarbeitung und Verhalten beeinträchtigen. Der prägenuale anteriore cinguläre Cortex (pgACC) ist eine Schlüsselregion für soziale Kognition, emotionale Wahrnehmung, Selbstbezogenheit und Motivation — Funktionen, die bei vielen Menschen mit ASD beeinträchtigt sind. Diese Region ist reich an Glutamatrezeptoren, weshalb Veränderungen im Glutamatstoffwechsel dort erhebliche Auswirkungen auf soziale Verhaltensweisen haben können.

Memantin wirkt als unselektiver NMDA-Rezeptor-Antagonist mit moderater Affinität und reguliert dadurch glutamaterge Signalübertragung. Durch die Dämpfung übermäßiger NMDA-vermittelter Aktivität kann Memantin neurale Übererregung reduzieren und Neuronen gegen glutamatergie Exzitotoxizität schützen. In neurodegenerativen Erkrankungen wie der Alzheimer-Krankheit wird Memantin eingesetzt, um pathologisch erhöhte glutamaterge Signale abzumildern und so den funktionellen Abbau zu verlangsamen. Die neue Studie legt nahe, dass ein ähnlicher Mechanismus soziale Symptome bei Kindern mit erhöhtem pgACC-Glutamat abmildern könnte, sofern die pharmakologische Wirkung in der richtigen Dosis und bei geeigneten Patienten erfolgt.

Im Rahmen der Studie wurden Hirn-Glutamatwerte mit nichtinvasiven bildgebenden Verfahren quantifiziert, beispielsweise mittels Protonen-Magnetresonanzspektroskopie (1H-MRS). Solche Messungen erlauben, Konzentrationen von Neurotransmittern und Metaboliten in definierten Regionen zu bestimmen und damit potenzielle Biomarker für Therapieansprechen zu identifizieren. Die Kombination von quantitativer Bildgebung und gezielter Pharmakotherapie ist ein Beispiel für biomarker-geführte, präzisionsmedizinische Ansätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Implikationen und empfohlene nächste Schritte

Die Studie weist auf zwei zentrale Schlussfolgerungen hin, die sowohl klinische Forschung als auch die Entwicklung personalisierter Therapieansätze für Autismus beeinflussen können. Erstens zeigt sich die enorme Heterogenität von ASD: Die Diagnose umfasst ein breites Spektrum neurobiologischer Profile, wodurch ein Therapieansatz, der für eine Untergruppe funktioniert, bei einer anderen wirkungslos bleibt. Frühere klinische Studien, die ASD als einheitliche Kohorte behandelten, könnten deshalb therapeutische Effekte übersehen haben, die lediglich in spezifischen Subpopulationen vorhanden sind.

- Heterogenität ist entscheidend: ASD ist biologisch vielfältig. Therapieeffekte können subgruppenspezifisch sein, was die Notwendigkeit betont, Studien so zu gestalten, dass sie biologische Heterogenität erfassen und analysieren.

- Biomarker-geführte Therapie: Die Messung von Hirn-Glutamat könnte sich als Selektionskriterium für eine gezielte Behandlungsentscheidung etablieren. Ein Biomarker-orientierter Ansatz würde unnötige Expositionen und mögliche Nebenwirkungen bei Kindern vermeiden, die wahrscheinlich nicht profitieren, und gleichzeitig die Chancen für diejenigen erhöhen, die ein passendes neurochemisches Profil aufweisen.

Das Forschungsteam plädiert für größere, multizentrische Studien mit längerem Follow-up, einer erweiterten Altersspanne und strengem Sicherheitsmonitoring. Solche Studien sollten zusätzlich Dosis-Wirkungs-Analysen, Pharmakokinetik bei Kindern, Interaktionen mit begleitenden Therapien (z. B. Verhaltenstherapie) und differenzierte Endpunkte (neuropsychologische Messungen, Alltagfunktionalität, Lebensqualität) umfassen. Eine prospektive Validierung der MRS-Methodik, Standardisierung der Bildgebungsprotokolle und Festlegung von Schwellenwerten, ab wann Glutamat als “erhöht” gilt, sind ebenfalls notwendig, um die Ergebnisse reproduzierbar und klinisch anwendbar zu machen.

Praktische Aspekte, Sicherheitsüberlegungen und regulatorische Fragen

Obwohl Memantin bereits bei Erwachsenen mit neurodegenerativen Erkrankungen eingesetzt wird und ein bekanntes Sicherheitsprofil besitzt, sind spezifische Sicherheitsdaten für Kinder und Jugendliche in der Langzeitbehandlung begrenzt. Zu den zentralen Fragen zählen potenzielle Auswirkungen auf die sich entwickelnde Gehirnstruktur, kognitive Entwicklung, Schlaf, Stimmung und seltene systemische Nebenwirkungen. In klinischen Prüfungen müssen standardisierte Erhebungen zu Nebenwirkungen, Laborparametern und altersgerechten neurologischen Untersuchungen integriert sein, um ein umfassendes Risikoprofil zu erstellen.

Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der praktischen Umsetzbarkeit: Magnetresonanzspektroskopie (MRS) ist technisch anspruchsvoll und nicht in allen klinischen Zentren verfügbar. Für eine breite klinische Anwendung wären entweder eine größere Verfügbarkeit spezialisierter Bildgebung oder alternative, validierte Biomarker (z. B. Liquor- oder Blutmarker, EEG-basierte Signaturen) erforderlich. Parallel dazu sollten Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt werden, um abzuschätzen, welche Patientengruppen durch eine Biomarker-getriebene Behandlung am meisten profitieren und wie sich das auf Gesundheitssysteme auswirkt.

Auf regulatorischer Ebene müssten Zulassungsbehörden evidenzbasierte Kriterien für eine Indikationserweiterung prüfen. Dazu gehören replizierte Wirksamkeitsdaten aus randomisierten, kontrollierten Studien, detaillierte Sicherheitsdaten bei pädiatrischen Patientinnen und Patienten sowie klare Anwendungsrichtlinien, inklusive Empfehlungen zur Biomarker-Diagnostik und zum Monitoring während der Therapie. Kooperationen zwischen Forschenden, Klinikern, Regulierungsbehörden und Patientenvertretern wären wichtig, um Studien so zu gestalten, dass sie praxisrelevante Antworten liefern.

Fazit

Eine kleine, gezielt angelegte klinische Studie deutet darauf hin, dass Memantin soziale Kommunikation und Engagement bei Kindern mit ASD verbessern kann, wenn in der relevanten Hirnregion — dem pgACC — erhöhte Glutamatwerte vorliegen. Diese Befunde unterstützen den Wert biomarkergetriebener Untersuchungen in der Autismusforschung und unterstreichen die biologische Vielfalt innerhalb des Spektrums. Vor einer klinischen Empfehlung für die Anwendung von Memantin bei pädiatrischen ASD-Patientinnen und -Patienten sind jedoch robuste Bestätigungen in größeren, längerdauernden Studien erforderlich. Sollte sich die Wirksamkeit replizieren lassen, eröffnet sich die Möglichkeit, für eine definierte Untergruppe von Kindern eine evidenzbasierte, zielgerichtete Behandlungsoption bereitzustellen, während gleichzeitig unnötige Expositionen bei potenziellen Nicht-Ansprechern minimiert werden.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen