7 Minuten

Einführung: Die verborgene Kraft des Geruchs

Der Geruchssinn ist eine der am wenigsten offensichtlichen Sinneswahrnehmungen, übt aber dennoch einen überproportional großen Einfluss auf Erinnerung, Emotionen und Verhalten aus. In Kultur und Film kann ein einzelnes Aroma einen Schwall von Erinnerungen auslösen; in der Biologie steuert die Olfaktion Nahrungssuche, Gefahrenvermeidung und soziale Interaktionen. Wenn der Geruchssinn jedoch nachlässt oder verzerrt wird, ist das oft mehr als nur lästig — es kann ein frühes Anzeichen für neurodegenerative Erkrankungen sein.

Dieser Artikel beleuchtet die Wissenschaft hinter olfaktorischen Störungen (Anosmie und Hyposmie), erklärt, weshalb Geruchsverlust Erkrankungen wie Parkinson vorausgehen kann, und zeigt, wie Kliniker und Forscher den Geruchssinn als praktikablen Biomarker für frühere Diagnosen und bessere Patientenversorgung erforschen.

Wie der Geruchssinn funktioniert: Ein kurzer wissenschaftlicher Überblick

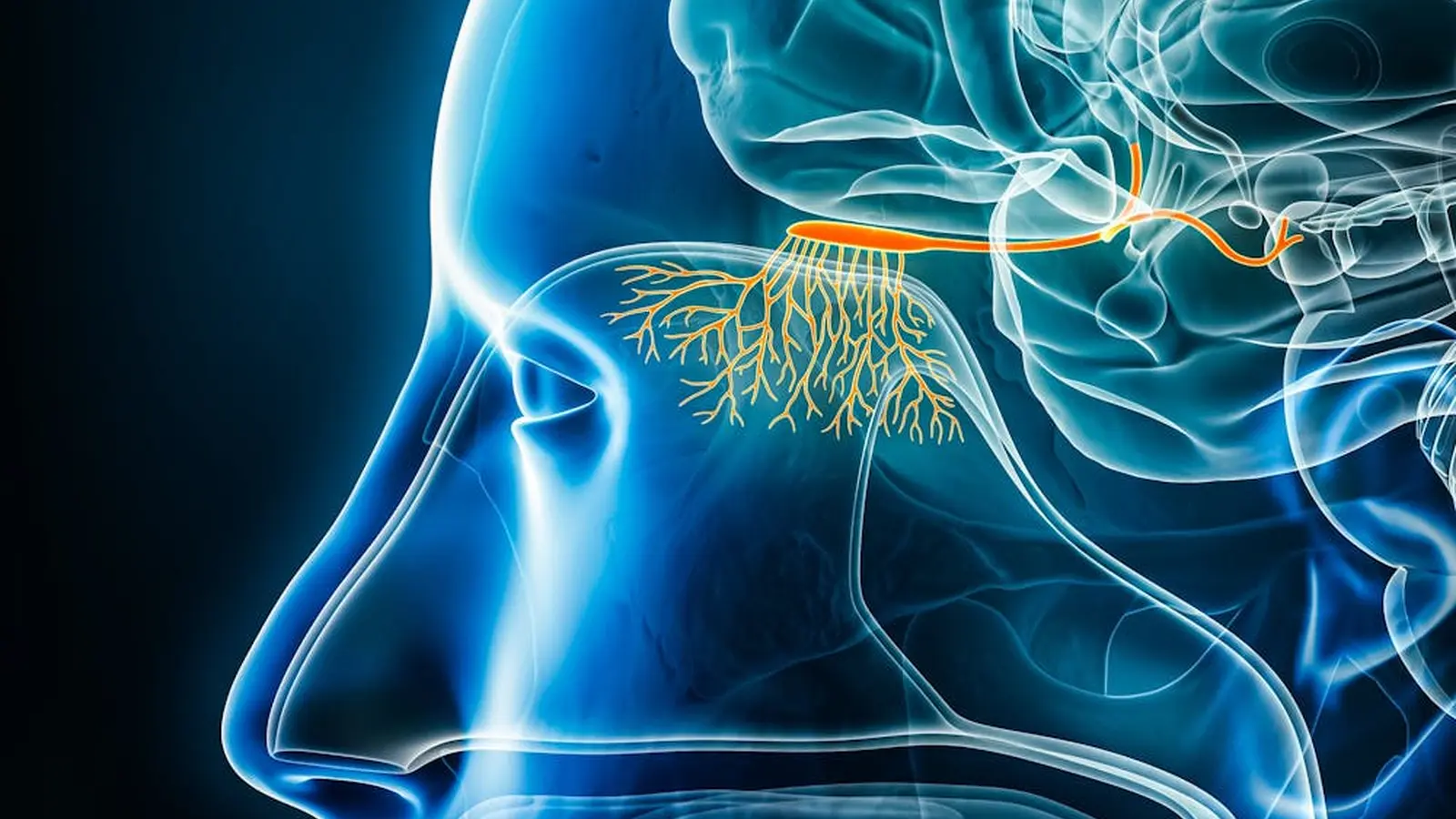

Riechen beginnt an der Nasenschleimhaut, wo Rezeptorneurone flüchtige Moleküle binden und Signale an das Gehirn weiterleiten. Diese Signale erreichen zuerst den Bulbus olfactorius, eine kompakte Struktur des Vorderhirns, die eng mit Bereichen verknüpft ist, die Erinnerung und Emotion regulieren — namentlich dem limbischen System und dem Hippocampus. Diese direkten Verbindungen erklären, warum Gerüche besonders starke, lebhafte Erinnerungen hervorrufen können.

Wenn ein Duftstoff an Rezeptoren bindet, senden Sinnesneurone spezifische Aktivitätsmuster an den Riechkolben, der diese Informationen kodiert und an höhere kortikale Areale zur Identifikation und emotionalen Bewertung weiterleitet. Schäden entlang dieser Bahn — von den peripheren Rezeptorneuronen bis zu zentralen Verarbeitungszentren — können Erkennung, Unterscheidung und Wahrnehmung von Gerüchen verändern. Kleine Unterschiede in der neuronalen Signalverarbeitung können dabei große Effekte auf das subjektive Riecherlebnis haben.

Häufige Ursachen für Geruchsverlust und -verzerrung

Geruchsverlust ist häufig vorübergehend und oft harmlos: Virale Infektionen (wie Erkältungen oder Influenza), Nasenpolypen, allergische Entzündungen und Kopfverletzungen sind typische Auslöser. Während der COVID-19-Pandemie rückten Anosmie und Parosmie (verzerrte Gerüche) verstärkt in den Fokus, da viele Patientinnen und Patienten von einem vorübergehenden Verlust berichteten, dem sich oft monatelange veränderte Wahrnehmungen anschlossen.

Nicht alle olfaktorischen Störungen sind peripher bedingt. Veränderungen im zentralen Nervensystem — einschließlich neurodegenerativer Prozesse — können über Jahre hinweg Geruchsverlust verursachen, bevor auffälligere Symptome wie motorische Störungen oder kognitive Einbußen auftreten. Dies macht den Geruchssinn zu einem interessanten Frühindikator für Erkrankungen mit langsamer Progression.

Geruchsverlust als frühes Anzeichen für Parkinson

Die Parkinson-Krankheit (PD) ist eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die vor allem für motorische Symptome wie Tremor, Rigidität und Bradykinesie bekannt ist. Zu dem Zeitpunkt, an dem diese klinischen Zeichen sichtbar werden, ist häufig bereits ein erheblicher Verlust dopaminproduzierender Neurone in der Substantia nigra eingetreten. Dieses Zeitfenster erschwert eine frühe Diagnostik.

Olfaktorische Dysfunktion ist bei Parkinson weit verbreitet: Studien zeigen, dass bis zu 80–90 % der Betroffenen messbare Riechstörungen aufweisen, oftmals Jahre bevor motorische Symptome auftreten. Die führende Hypothese besagt, dass fehlgefaltete Proteine und pathologische Veränderungen in peripheren neuronalen Strukturen beginnen — möglicherweise im Riechkolben und angrenzenden Hirnstammkernen — und später auf motorische Bereiche übergreifen. Umweltfaktoren wie eingeatmete Pestizide, luftgetragene Toxine oder virale Erreger werden als mögliche Initiatoren einer Schädigung des olfaktorischen Systems diskutiert, wobei die genauen Mechanismen individuell variieren und weiterhin Gegenstand intensiver Forschung sind.

Wichtig ist, dass Geruchsverlust nicht spezifisch für Parkinson ist; er tritt auch bei Alzheimer, normaler Alterung und vielen HNO-Erkrankungen auf. Das schränkt die diagnostische Spezifität ein, schließt aber nicht den wertvollen Beitrag des Riechtests aus: In Kombination mit anderen klinischen Daten und Biomarkern kann die Prüfung des Geruchssinns die Früherkennung und Risikostratifizierung deutlich verbessern.

Muster des olfaktorischen Wandels bei Parkinson

Nicht alle Gerüche sind bei Parkinson gleichermaßen betroffen. Forschungen zeigen selektive Defizite: Patientinnen und Patienten haben oft Schwierigkeiten, neutrale oder unangenehme Gerüche (etwa Rauch, Gummi oder bestimmte Reinigungsmittel) zu erkennen, während manche angenehme Aromen (beispielsweise Schokolade) vergleichsweise besser erhalten bleiben. Bei einigen Betroffenen treten auch Phantosmien — also das Wahrnehmen von Gerüchen ohne äußere Quelle — oder Parosmien auf, bei denen vertraute Düfte verzerrt und unangenehm erscheinen.

Anekdotische Berichte und kontrollierte Studien legen nahe, dass Parkinson möglicherweise ein charakteristisches Geruchsprofil haben könnte, das manche als holzig oder moschusartig beschreiben. Ein bekanntes Beispiel ist eine Person mit außergewöhnlicher Geruchsempfindlichkeit, die einen ungewöhnlichen Duft Jahre vor der klinischen Diagnose ihres Partners wahrnahm; Folgeuntersuchungen versuchten, solche Geruchssignale zu quantifizieren und zu validieren. Solche Beobachtungen sind faszinierend, benötigen jedoch robuste, replizierbare Daten, um in die klinische Praxis übernommen zu werden.

Klinische Anwendungen: Tests und diagnostischer Wert

Ärztinnen und Ärzte können standardisierte Riechtests (z. B. Scratch-and-Sniff-Verfahren oder Identifikationsbatterien) einsetzen, um die olfaktorische Funktion zu quantifizieren. Kombiniert mit bildgebenden Verfahren, genetischer Diagnostik und anderen Biomarkern kann die Riechprüfung helfen, klassische Parkinson-Fälle von atypischen Parkinson-Syndromen zu unterscheiden und den Krankheitsverlauf besser vorherzusagen. So wurde beispielsweise ein ausgeprägter Geruchsverlust mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für typische Parkinson-Pathologie und einer stärkeren nicht-motorischen Belastung in Verbindung gebracht.

Gleichzeitig müssen Ergebnisse olfaktorischer Tests im Gesamtkontext interpretiert werden. Altersbedingter Rückgang, Nikotinanamnesen, chronische Nasennebenhöhlenerkrankungen und bestimmte Medikamente verändern die Geruchswahrnehmung. Eine wohlüberlegte, multimodale Diagnostik erhöht die Spezifität: Der Riechtest kann als kostengünstiges, nichtinvasives Frühsignal dienen, das zu langfristiger Beobachtung, gezielter Bildgebung oder zur Überweisung an Spezialisten für Bewegungsstörungen anregt.

Forschungsschwerpunkte und Zukunftsperspektiven

Die Forschung verfolgt mehrere vielversprechende Richtungen, die das diagnostische Potenzial des Geruchstests erweitern könnten:

- Biomarker-Integration: Die Kombination von Riechtests mit molekularen Biomarkern (zum Beispiel Alpha-Synuclein-Assays, Neurofilament-Light-Chain), bildgebenden Verfahren und digitalen motorischen Messungen zielt darauf ab, prädiktive Modelle für Parkinson zu entwickeln. Solche multimodalen Modelle können die Vorhersagegenauigkeit erhöhen und unterschiedliche Krankheitsverläufe besser abbilden.

- Mechanistische Studien: Untersuchungen, wie sich pathologische Proteine von olfaktorischen Strukturen in tiefere Hirnareale ausbreiten könnten, sollen kausale Pfade klären und potenzielle Eingriffspunkte für Therapien identifizieren. Tiermodelle und postmortale Gewebestudien liefern hier wichtige Hinweise.

- Therapeutische Zeitfenster: Das Erkennen von Geruchsverlust als Frühsignal bietet die Möglichkeit, gefährdete Personen frühzeitig für neuroprotektive Studien zu gewinnen, bevor ein erheblicher Neuronenverlust eingetreten ist. Solche frühen Interventionen könnten die Wirksamkeit krankheitsmodifizierender Therapien erhöhen.

- Olfaktorische Rehabilitation: Es werden Ansätze entwickelt, die darauf abzielen, Geruchssinn nach viralen Schädigungen oder im Rahmen neurodegenerativer Erkrankungen wiederherzustellen oder umzutrainieren. Diese Rehabilitation kann neben Sicherheitsgewinnen (bessere Detektion von Rauch oder Gas) vor allem die Lebensqualität durch Rückgewinn von Geschmack und Appetit verbessern.

Mehrere prospektive Kohortenstudien verfolgen große Gruppen von Menschen mit olfaktorischen Einschränkungen, um Muster zu identifizieren, die eine Umwandlung in Parkinson oder andere Erkrankungen vorhersagen. Ziel dieser Forschungsbemühungen ist es, olfaktorische Erkenntnisse in belastbare, klinisch nutzbare Instrumente zu überführen.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

"Olfaktorische Dysfunktion eröffnet uns ein seltenes, leicht zugängliches Fenster auf frühe Hirnveränderungen", sagt Dr. Elena Morales, Neurologin und Professorin für neurodegenerative Erkrankungsforschung am Institute for Brain Health. "Es ist keine eigenständige Diagnose, aber wenn wir anhaltenden, unerklärlichen Geruchsverlust sehen — vor allem in Kombination mit subtilen REM-Schlafveränderungen oder Verstopfung — erhöht sich unsere Verdachtswahrscheinlichkeit. Frühe Identifikation ermöglicht Überwachung und, potenziell, frühere therapeutische Interventionen, sobald krankheitsmodifizierende Behandlungen verfügbar sind."

Folgen für Patienten und Pflegepersonen

Verlust oder Verzerrung des Geruchsinns beeinflusst Sicherheit (verminderte Fähigkeit, Rauch oder Gas zu erkennen), Ernährung (verminderter Appetit und Genuss von Speisen) und psychische Gesundheit (Depressionen, sozialer Rückzug). Patientinnen und Patienten, die anhaltende, unerklärliche Veränderungen des Geruchssinns bemerken, sollten das Symptom mit der Hausärztin oder dem Neurologen besprechen. Einfache Riechtests und eine sorgfältige Anamnese können dabei helfen, Personen zu identifizieren, die weiterführende Bildgebung oder eine Überweisung an Spezialisten benötigen.

Öffentliche Aufklärung spielt ebenfalls eine Rolle: Die Unterscheidung zwischen vorübergehender postviraler Anosmie und progressivem olfaktorischem Abbau ist wichtig für rechtzeitige Abklärungen. Informationskampagnen und leicht zugängliche Screening-Tools könnten gefährdete Personen motivieren, frühzeitig ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Fazit

Geruchsverlust ist weit verbreitet, vielschichtig und wird oft unterschätzt. Im Kontext von Parkinson und anderen neurodegenerativen Erkrankungen tritt olfaktorische Dysfunktion häufig Jahre vor den markanten Symptomen auf und bietet damit ein mögliches Frühwarnsignal. Zwar kann ein Riechtest allein Parkinson nicht beweisen, doch als kostengünstiger, nichtinvasiver Baustein in einer gestuften Diagnostik trägt er zur verbesserten Früherkennung, Überwachung von Patientinnen und Patienten und damit potenziell zu besseren klinischen Ergebnissen bei, insbesondere sobald krankheitsmodifizierende Therapien verfügbar sind.

Laufende Forschung zielt darauf ab, olfaktorische Beobachtungen in robuste, klinisch anwendbare Biomarker zu verwandeln. Für Betroffene, Angehörige und Behandelnde ist die Aufmerksamkeit für Veränderungen in der Duftwahrnehmung ein praktischer Schritt hin zu früherer Erkennung und besserer Versorgung bei neurodegenerativem Risiko.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen