8 Minuten

Eine kompakte, unsichtbare Masse von etwa einer Million Sonnenmassen wurde eingebettet in einer Galaxie nachgewiesen, deren Licht 7,3 Milliarden Jahre benötigte, um die Erde zu erreichen. Astronomen entdeckten diesen rätselhaften „Klumpen“ nicht, indem sie ihn direkt sahen, sondern indem sie kartierten, wie er das Licht einer noch weiter entfernten Galaxie ablenkt — ein klassisches Beispiel, wie Gravitationslinsen unsichtbare Strukturen sichtbar machen können.

Wie die Gravitation ein unsichtbares Objekt offenbarte

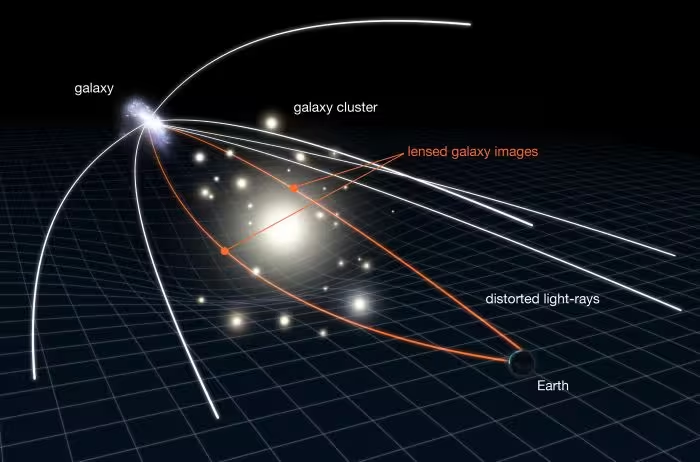

Dunkle Materie bildet das unsichtbare Gerüst des Universums: Sie strahlt kein Licht aus und interagiert überwiegend über die Gravitation. Diese Schwerkraft kann jedoch indirekt aufgedeckt werden, weil sie das Licht entfernter Hintergrundgalaxien verzerrt. Wenn eine massereiche Vordergrundgalaxie die Raumzeit krümmt, wird das Licht einer fernen Quelle gestreckt und vergrößert und erscheint häufig als Bögen, Ringe oder als multiple Bilder — ein Phänomen, das als Gravitationslinseneffekt (Gravitationslinse) bezeichnet wird.

Diagramm, das den Gravitationslinseneffekt veranschaulicht

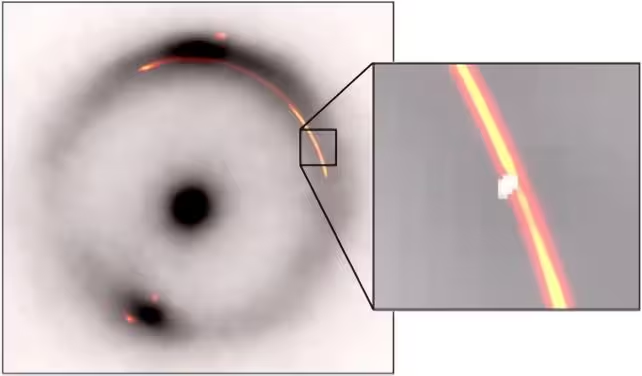

Im Linsensystem bekannt als JVAS B1938+666 fanden Forscher eine subtile, lokal begrenzte Einziehung entlang eines der linsenverformten Bögen: eine schmale Delle, die nicht zur glatten Massenverteilung der dominierenden Vordergrundgalaxie passt. Diese Anomalie deutete auf einen kompakten Massenklumpen hin — etwas sehr Kleines auf kosmologischen Skalen, aber dicht genug, um einen klaren gravitativen Fingerabdruck zu hinterlassen. Solche lokalen Störungen werden in der Fachliteratur oft als Hinweise auf Subhalos oder kleine dunkle Materie-Klumpen beschrieben, die in kalten Dunkle-Materie-Modellen (Cold Dark Matter, CDM) vorhergesagt werden.

Die Beobachtungskampagne: Instrumente und Technik

Das Auffinden eines so winzigen gravitativen Signals in kosmologischer Entfernung erforderte den koordinierten Einsatz mehrerer hochpräziser Radioteleskope. Das Team um den Astrophysiker Devon Powell am Max-Planck-Institut für Astrophysik kombinierte Daten des Green Bank Telescope (GBT), des Very Long Baseline Array (VLBA) und des European VLBI Network (EVN) und ergänzte diese radioastronomischen Messungen durch optische Folgedaten des Keck-Observatoriums. Die Kombination aus VLBI‑Auflösung (Very Long Baseline Interferometry) und optischer Bildgebung erlaubt es, sowohl feine Strukturen im linsenverzerrten Licht als auch die Umgebung der Vordergrundgalaxie präzise zu kartieren.

Das Linsensystem JVAS B1938+666, mit der Einblendung, die die Position des Klumpens zeigt. Die weißen Pixel geben die ungefähre Form der Masse wieder. (Keck/EVN/GBT/VLBA)

Zur Analyse setzten die Forscher sogenannte Gravitationsbildgebungs‑Techniken ein — Verfahren, die das gemessene linsenverzerrte Lichtmuster invertieren, um die Massenverteilung in der Vordergrundlinse zu rekonstruieren. Diese Methoden kombinieren physikalische Modellierung der Linsenpotenziale mit statistischer Inferenz (z. B. Bayes’sche Auswertung) und erlauben es, lokale Abweichungen von einer glatten Massenverteilung nachzuweisen. In diesem Fall lokalisierte das Team die störende Masse mit außergewöhnlicher Gewissheit. Die statistische Signifikanz des Nachweises liegt bei rund 26 Sigma, was in praktischem Sinne bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Signal eine zufällige Fluktuation ist, verschwindend gering ist.

Was genau könnte dieser „Klumpen" sein?

Die aus den Linsendaten abgeleitete Masse des Objekts liegt bei ungefähr einer Million Sonnenmassen. Das ist im Vergleich zu typischen Galaxien verschwindend klein, aber im Vergleich zu einzelnen Sternen enorm. Entscheidend ist, dass dieses Objekt im Beobachtungsfenster kein nachweisbares Licht im optischen, radio- oder infraroten Bereich abstrahlt. Daraus ergeben sich zwei führende Erklärungsmodelle, die in der Fachdebatte im Vordergrund stehen:

- Ein kompakter Klumpen aus dunkler Materie — ein dichter Subhalo ohne Sterne — was mit Vorhersagen aus kalten Dunkle‑Materie‑Modellen übereinstimmt, die zahlreiche Niedrigmassen‑Substrukturen um große Halos vorhersagen.

- Eine ultrafaint (ultraschwache) Zwerggalaxie, deren Sternpopulation so spärlich oder so lichtschwach ist, dass aktuelle Beobachtungsinstrumente sie nicht direkt auflösen oder detektieren können.

Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Szenarien ist nicht trivial und erfordert tiefere Beobachtungen über mehrere Wellenlängen hinweg sowie systematische Suchen nach weiteren, ähnlichen Störungen in anderen starken Linsen. Insbesondere könnten tiefere optische oder infrarote Beobachtungen mit großen Teleskopen, die Sensitivität in sehr niedrigen Oberflächenhelligkeiten erreichen, entweder schwache Sternpopulationen nachweisen oder deren Fehlen bestätigen. Ebenso könnten hochauflösende Radio‑ und Millimeterbeobachtungen zusätzliche strukturelle Informationen liefern, die zwischen einem rein dunklen Subhalo und einer Mini‑Galaxie unterscheiden helfen.

Falls zukünftig viele Millionen‑Sonnenmassen‑Klumpen entdeckt werden, würde dies die Vorhersagen von CDM‑Modellen stützen. Finden sich solche Strukturen jedoch seltener als erwartet, müssten Modellannahmen über die Natur der Dunklen Materie oder die baryonischen Physikprozesse bei der Galaxienbildung überdacht werden.

Warum dieser Nachweis für die Kosmologie wichtig ist

Den Nachweis eines Objekts mit etwa einer Million Sonnenmassen allein durch seinen gravitativen Einfluss in einer Entfernung von Milliarden Lichtjahren zu erbringen, ist ein Meilenstein. Er erweitert die Reichweite der Gravitationsbildgebung in einen Massenbereich, der deutlich unterhalb der typischen Galaxienmassen liegt, und zwar weit über unser lokales Universum hinaus. Damit eröffnet sich ein neuer Weg, die kleinräumige Struktur der dunklen Materie über kosmologische Zeiten und Entfernungen hinweg zu testen.

„Dies ist das uns bislang bekannte Objekt mit der geringsten Masse, das um zwei Größenordnungen niedriger liegt als frühere Funde, und das durch seine gravitative Wirkung in kosmologischer Entfernung entdeckt wurde“, betonen Powell und seine Kollegen. Diese Messung demonstriert, dass es observational möglich ist, den Millionen‑Sonnenmassen‑Bereich in fernen Galaxien empirisch zu erschließen und damit Modelle zur Kleinskalenstruktur der Materieverteilung stringent zu prüfen.

Das Ergebnis hat direkte Auswirkungen auf das große Bild der Galaxienentstehung: Kalte Dunkle‑Materie‑Modelle sagen eine Hierarchie von dunklen Klumpen voraus — zahlreiche geringmassenige Subhalos, die in größeren Halo‑Strukturen eingebettet sind. Ob die beobachtete Häufigkeit und Massenverteilung dieser kleinen Klumpen mit diesen Vorhersagen übereinstimmt, beeinflusst sowohl die Teilchenphysik (Eigenschaften der Dunklen Materie) als auch die astrophysikalischen Modelle der Strukturentstehung (z. B. wie baryonische Prozesse Subhalo‑Überleben beeinflussen).

Nächste Schritte: Folgebewertungen und Surveys

Die Forscher planen, JVAS B1938+666 mit noch höherer Empfindlichkeit und Auflösung erneut zu beobachten und dieselben Gravitationsbildgebungs‑Methoden auf andere starke Linsensysteme anzuwenden. Breite und tiefe Himmelsdurchmusterungen mit Next‑Generation‑Instrumenten — etwa dem Square Kilometre Array (SKA) im Radiobereich und dem Vera C. Rubin Observatory im optischen Bereich — werden die Stichprobe an Linsen massiv erweitern und die Chancen erhöhen, weitere nieder‑massenige Störer (perturbers) zu fassen.

Wird es gelingen, Dutzende bis Hunderte ähnlicher Klumpen zu katalogisieren, so erhalten Astronomen eine statistische Grundlage, um die beobachtete Häufigkeit mit theoretischen Vorhersagen zu vergleichen. Eine ausreichend große Stichprobe erlaubt es, die Massenfunktion von Subhalos im Millionen‑Sonnenmassen‑Bereich zu bestimmen, systematische Effekte zu kontrollieren und damit robuste Schlüsse zur Natur der Dunklen Materie zu ziehen. Ein solcher Vergleich könnte den Standard‑CDM‑Ansatz bestätigen oder Hinweise auf alternative Dunkle‑Materie‑Modelle liefern, die die Strukturen auf kleinen Skalen glätten (beispielsweise wärmere oder selbstinteragierende Dunkle‑Materie‑Modelle).

Darüber hinaus sind gezielte Folgebemessungen in anderen Wellenlängen (z. B. tiefe infrarote Beobachtungen mit Weltraumteleskopen oder hochauflösende Millimeterbeobachtungen mit ALMA) wichtig, um mögliche schwache Sternpopulationen aufzuspüren oder deren Nichtexistenz zu belegen. Solche Mehrwellenlängen‑Studien erhöhen die Gesamtglaubwürdigkeit der Interpretation als dunkler Subhalo.

Expertinnen‑ und Experteneinschätzung

„Einen dunkelmaterieartigen Klumpen mit einer Million Sonnenmassen so weit entfernt zu detektieren, ist wie einen Kiesel in einer Bergkette allein anhand der Welle zu finden, die er auf einem fernen See erzeugt“, sagt Dr. Lena Ortiz, eine Astrophysikerin, die sich auf Gravitationslinsen spezialisiert hat. „Dieser Nachweis zeigt, dass unsere Bildgebungs‑Werkzeuge ausgereift sind. Mit größeren Linsenstichproben können wir beginnen, die Landschaft der dunklen Materie mit echter Auflösung zu kartieren, und das wird die Einschränkungen darüber, was Dunkle Materie tatsächlich ist, deutlich schärfen.“

Über die unmittelbaren Implikationen für die Dunkle‑Materie‑Forschung hinaus unterstreicht dieser Fund die Stärke von Gravitationslinsen als natürliche Teleskope. Die clevere Analyse von verzerrtem Licht kann unsichtbare Strukturen aufspüren und zukünftige Beobachtungen lenken, die eine Brücke schlagen zwischen Kosmologie, Galaxienbildung und Teilchenphysik. Langfristig trägt ein wachsendes Inventar solcher Entdeckungen dazu bei, den Parameterraum für Teilchenphysikmodelle und Simulationen der Strukturentstehung zu verengen und so die Theorie mit robusten, empirischen Daten zu konfrontieren.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen