7 Minuten

Astronominnen und Astronomen haben eine eindrucksvolle neue Ansicht einer rot gefärbten, fledermausförmigen Gas- und Staubwolke eingefangen – eine Sternenwiege, in der junge Sterne ihre Umgebung energetisch aufladen. Das Bild, aufgenommen vom Paranal-Standort der ESO in Chile, zeigt dramatische Filamente, leuchtende Wasserstoff-Emissionen und verborgene Bereiche aktiver Sternentstehung, die zusammen eine unheimliche kosmische Silhouette formen.

Eine gespenstische Silhouette am Südhimmel

Spitzname „kosmische Fledermaus“, dieses nebulöse Komplex liegt in einer Entfernung von etwa 10.000 Lichtjahren von der Erde, zwischen den Sternbildern Circinus und Norma. Am Himmel erstreckt er sich über eine Fläche, die ungefähr vier Vollmonden entspricht – groß genug, dass breitfeldige Instrumente erforderlich waren, um seine gesamte Gestalt zu erfassen. In optischen Aufnahmen leuchtet die Wolke tiefrot, weil energiereiche, junge Sterne Wasserstoffatome im umgebenden Gas ionisieren; rekombinierende Atome emittieren dabei stark im Hα-Wellenlängenbereich, der in zusammengesetzten Farbabbildungen als Rot erscheint.

Dunkle, fadenförmige Staubbahnen schneiden durch das Leuchten; dabei handelt es sich um kühlere, dichtere Filamente, in denen Staubkörner das Sternenlicht blockieren und in denen weitere Sternentstehung stattfinden kann. Für das menschliche Auge wirkt die Anordnung auffallend wie eine fliegende Fledermaus — RCW 94 bildet den rechten Flügel, RCW 95 den zentralen Körper — während andere Teile des Komplexes bislang noch keine eigene Katalogbezeichnung tragen.

Wie das Bild entstanden ist: Instrumente und Surveys

Das finale Kompositbild ist das Ergebnis der Kombination optischer und Infrarot-Datensätze. Das VLT Survey Telescope (VST) am Paranal-Observatorium der ESO lieferte breitfeldige Sichtbarkeitsdaten im Rahmen der VPHAS+-Durchmusterung, die Hα und weitere Filter über die südliche galaktische Ebene und den Bulge abbildet. Auf dem VST ist OmegaCAM montiert, eine 268-Megapixel-Kamera, die für großflächige, hochauflösende Mosaike des Himmels optimiert ist und damit ideal für die Darstellung ausgedehnter Nebelstrukturen und feiner Filamente ist.

Infrarote Informationen vom Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) der ESO — erhoben als Teil der VVV-Durchmusterung (VISTA Variables in the Vía Láctea) — wurden über die optischen Daten gelegt, um Strukturen in den dichtesten Wolken sichtbar zu machen. Infrarote Wellenlängen durchdringen Staub deutlich besser als sichtbares Licht und fördern so eingebettete junge Sterne sowie das warme Innere des Nebels zutage, die in optischen Aufnahmen verborgen bleiben. Die Kombination von VPHAS+ (optisch) und VVV (nahes Infrarot) erlaubt es Forschern, Photometrie und Farb–Helligkeitsdaten über große Flächen zu vergleichen und so sowohl verteilte als auch kompakte Sternpopulationen zu identifizieren.

Technisch gesehen werden die Rohdaten zunächst astrometrisch und photometrisch kalibriert, Bildartefakte entfernt und dann zu Mosaiken zusammengefügt. Farbkodierungen in zusammengesetzten Bildern basieren meist auf Filterkombinationen, wobei Hα-Aufnahmen Helligkeit anregen, die im visuellen Eindruck als Rot wiedergegeben wird. Solche zusammengesetzten Darstellungen sind nicht nur ästhetisch, sondern auch diagnostisch: sie heben ionisierte Regionen, Dunkelwolken und eingebettete Quellen systematisch hervor, was die Suche nach Protosternen und Jets erleichtert.

Dieses Bild aus dem Digitized Sky Survey (DSS) zeigt die Himmelsregion um die Nebel RCW 94 und RCW 95, die hier in der Bildmitte liegen. Die Nebel sind Teil eines größeren Wolkenkomplexes, der an eine Fledermaus erinnert, wobei RCW 94 den rechten Flügel und RCW 95 den Körper repräsentiert. Credit: ESO/Digitized Sky Survey 2

Warum Astronominnen und Astronomen es interessiert: Sternentstehung und Feedback

Regionen wie der RCW‑94/95-Komplex dienen als natürliche Laboratorien, um zu verstehen, wie massereiche Sterne ihre Umgebung beeinflussen. Junge, heiße Sterne produzieren intensive ultraviolette Strahlung und Sternwinde, die das umgebende Gas ionisieren und mechanisch verdrängen — ein Phänomen, das als stellarer Feedback bezeichnet wird. Dieses Feedback kann zweigleisig wirken: Durch Kompression benachbarter Gasdichten können Schockfronten neue Sternbildungsprozesse auslösen; gleichzeitig können starke Winde und Strahlung das Gas auseinanderblasen und so die weitere Sternentstehung unterdrücken.

Beobachtungen über optische und infrarote Wellenlängen hinweg erlauben es, Ionisationsfronten zu kartieren, neu gebildete Protosterne zu lokalisieren und Alter sowie Massenverteilungen von Sternpopulationen abzuschätzen. Hα-leuchtende Regionen markieren meist jüngste, energiereiche O‑ und B‑Sterne, während Infrarotquellen oft eingebettete, noch weiter unreife Protosterne anzeigen. Kombinierte Datensätze ermöglichen die Erstellung von Alterskarten, Massenfunktionen und Energiebilanzen, die wiederum Modelle der Sternentstehung und Clusterentwicklung testen.

Die öffentlich zugänglichen Daten aus den VPHAS+‑ und VVV‑Surveys eröffnen Forschenden weltweit die Möglichkeit, gezielt nach jungen stellaren Objekten (Young Stellar Objects, YSOs), Protostellarjets, kompakten Sternhaufen oder massereichen Sternen in frühen Entwicklungsphasen zu suchen. Durch die große Flächendeckung und die hohe Empfindlichkeit lassen sich außerdem seltene, kurze Phasen in der Entstehung massereicher Sterne aufspüren — etwa hyperkompakte HII‑Regionen, schnelle Ausflussereignisse oder frühe Clusterverdichtungen.

Methodisch werden in Folgeanalysen Photometrie, Farbbildanalysen, Variabilitätsstudien und Spektroskopie kombiniert. Spektraldaten erlauben die Bestimmung von Radialgeschwindigkeiten (zur Untersuchung von Ausflüssen oder Expansion), Ionisationszuständen und chemischen Zusammensetzungen. Radiobeobachtungen ergänzen das Bild, da Moleküllinien (z. B. CO) die kalte, molekulare Komponente zeigen, aus der Sterne entstehen.

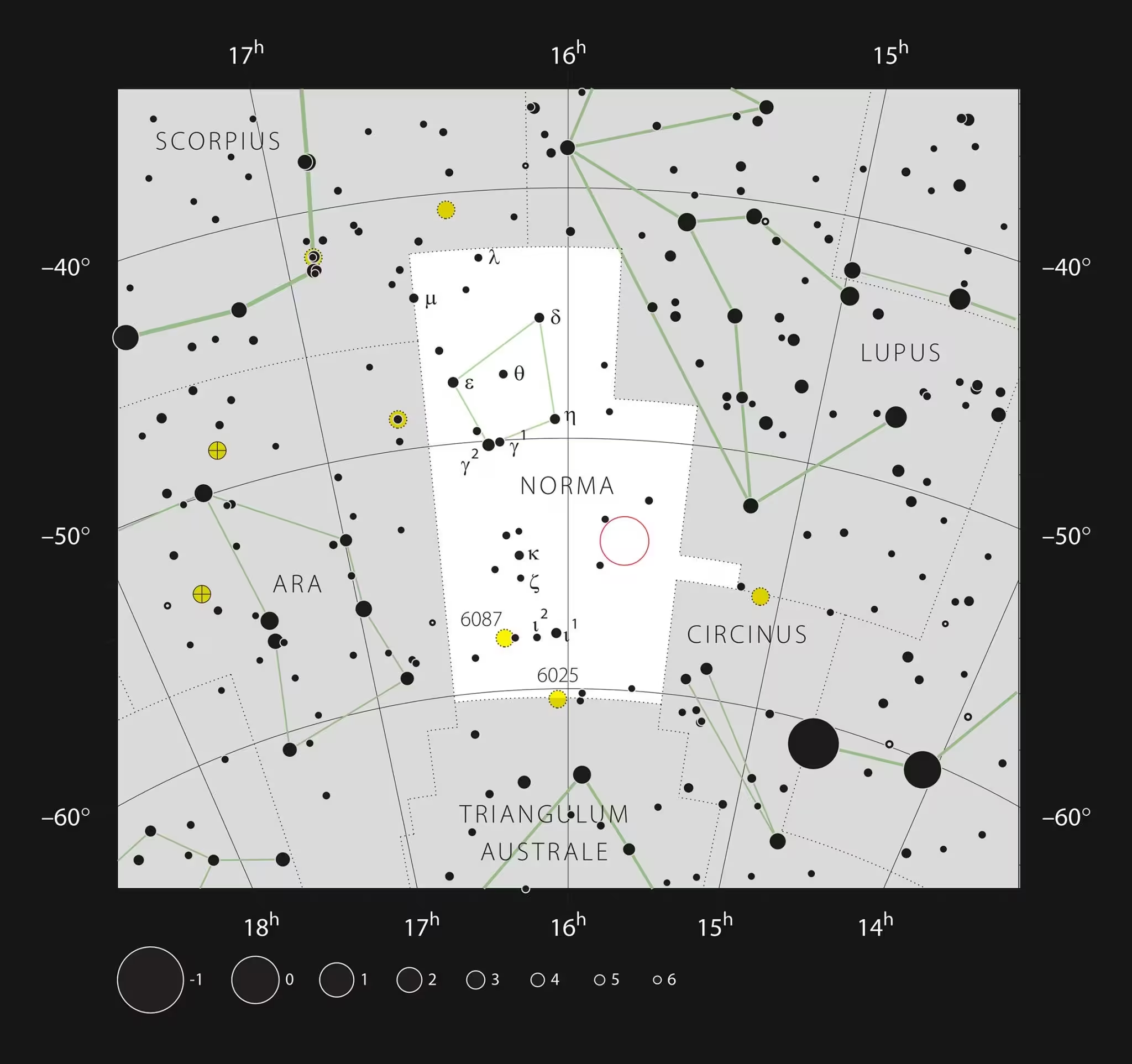

Diese Karte zeigt die Lage der Nebel RCW 94 und RCW 95 zwischen den Sternbildern Circinus und Norma. Die Karte enthält die meisten mit bloßem Auge sichtbaren Sterne unter guten Beobachtungsbedingungen. Der Standort der Nebel ist mit einem roten Kreis markiert. Credit: ESO, IAU and Sky & Telescope

Zukünftige Perspektiven und verwandte Technologien

Nachbeobachtungen mit höherer räumlicher Auflösung oder in anderen Wellenlängenbereichen könnten feinere Details offenbaren: Radiointerferometrie (z. B. mit ALMA) kann kaltes molekulares Gas und Ausflüsse von Protosternen nachzeichnen; Beobachtungen im mittleren Infrarot decken warmen Staub und eingebettete Objekte auf; und Spektroskopie misst Gasgeschwindigkeiten, Energiebilanzen sowie chemische Zusammensetzungen. Instrumente wie ALMA, das James Webb Space Telescope (JWST) und künftige ELT‑Klasse‑Teleskope sind daher exzellent geeignet, die dichtesten und am stärksten verdeckten Regionen des Komplexes detailliert zu untersuchen.

Konkrete Ziele für Folgestudien sind unter anderem:

- Die Identifikation und Klassifizierung eingebetteter Protosterne mittels Infrarot‑Spektren und mehrfarbigen Farbraten, um Entwicklungsstadien zu unterscheiden (Class 0, I, II, III).

- Die Kartierung molekularer Gasmassen und Dichteprofile durch CO‑ und andere Molekülbeobachtungen, um die Gravitationsstabilität von Filamenten zu bewerten.

- Die Untersuchung von Feedback‑Effekten durch Messung von Expansionsgeschwindigkeiten ionisierter Gasblasen und der kinetischen Energie in Sternwinden.

- Polarimetrische Studien zur Aufklärung magnetischer Feldstrukturen, die bei der Fragmentation von Gasfilamenten und der Bildung massereicher Sterne eine Rolle spielen können.

Insbesondere die Synergie aus großflächigen Surveys und tiefen, hochauflösenden Einzelbeobachtungen ist entscheidend: Breitflächendaten ermöglichen das Auffinden von interessanten Kandidaten und deren Kontext, während hochauflösende Instrumente die physikalischen Detailprozesse entschlüsseln. Dadurch lassen sich Hypothesen zur Sternentstehung, Clusterbildung und zum Einfluss massereicher Sterne (stellar feedback) quantitativ überprüfen.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

„Breitfeld‑Surveys wie VPHAS+ und VVV sind essenziell, um interessante Sternentstehungsgebiete zu finden und in ihren galaktischen Kontext einzuordnen“, sagt Dr. Elena Martínez, eine Astrophysikerin, die sich mit der Bildung massereicher Sterne beschäftigt. „Sobald ein auffälliges Ziel identifiziert ist, erlauben Folgebeobachtungen mit hochauflösenden Einrichtungen, Modelle zu Feedback und Clusterbildung zu testen. Die ‚Fledermaus‘ ist nicht nur visuell eindrucksvoll — sie ist wissenschaftlich äußerst ergiebig.“

Das eindringliche Bild erinnert daran, dass spektakuläre kosmische Muster häufig aus gewöhnlichen physikalischen Prozessen entstehen: Gravitation, Strahlung, Staub und Gas wirken über Millionen von Jahren zusammen. Für die Öffentlichkeit ist der Nebel ein saisonaler Blickfang; für Forscherinnen und Forscher ist er ein weiteres Schaubild im Puzzle darüber, wie Sterne — einschließlich massereicher, kurzlebiger Exemplare — die Struktur und Entwicklung unserer Galaxie prägen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen