8 Minuten

Warum streiten Wissenschaftler noch immer darüber, welche Planeten in unserem Sonnensystem zuerst entstanden sind? Mehr als vier Jahrzehnte intensiver Meteoritenanalyse, Analysen von Mondproben und zahlreiche robotische Missionen haben unser Bild deutlich geschärft — dennoch bleibt die Reihenfolge, in der die Planeten aus der protoplanetaren Scheibe hervorgingen, eine offene Forschungsfrage. Im Folgenden finden Sie eine verständliche Darstellung der konkurrierenden Theorien, der Methoden, mit denen Forscher Planeten zeitlich einordnen, und welche kommenden Missionen und Beobachtungen dazu beitragen könnten, die Entstehungsabfolge endgültig zu klären.

How planets are born: pebble-by-pebble or sudden collapse?

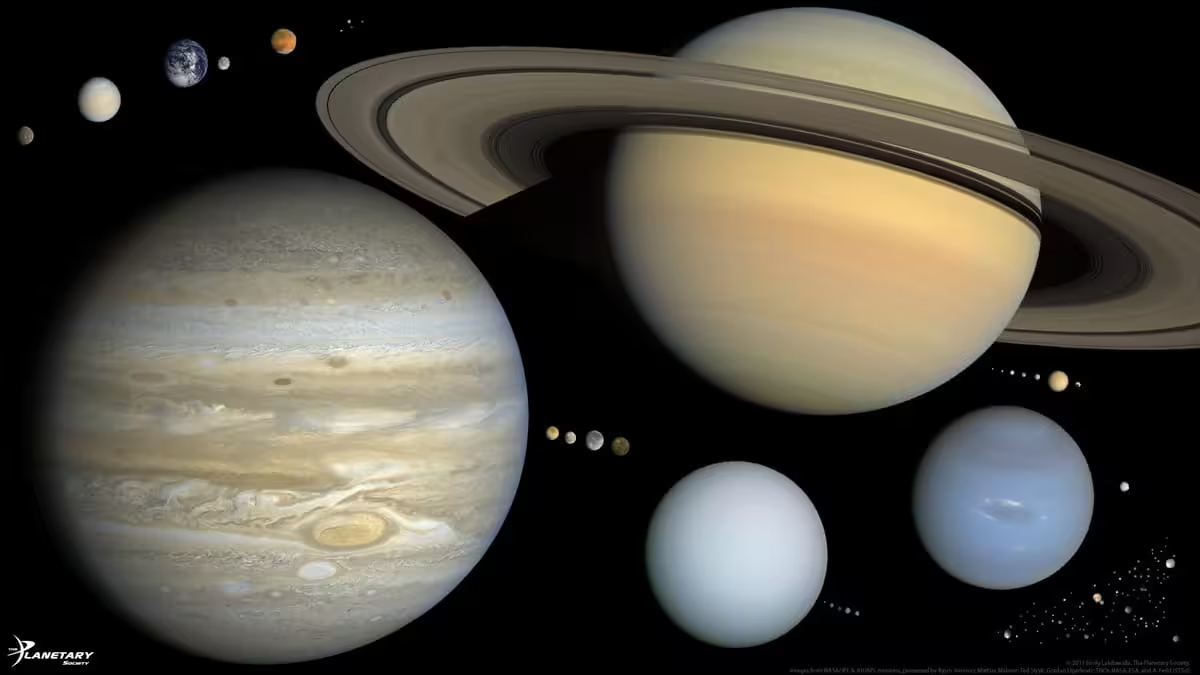

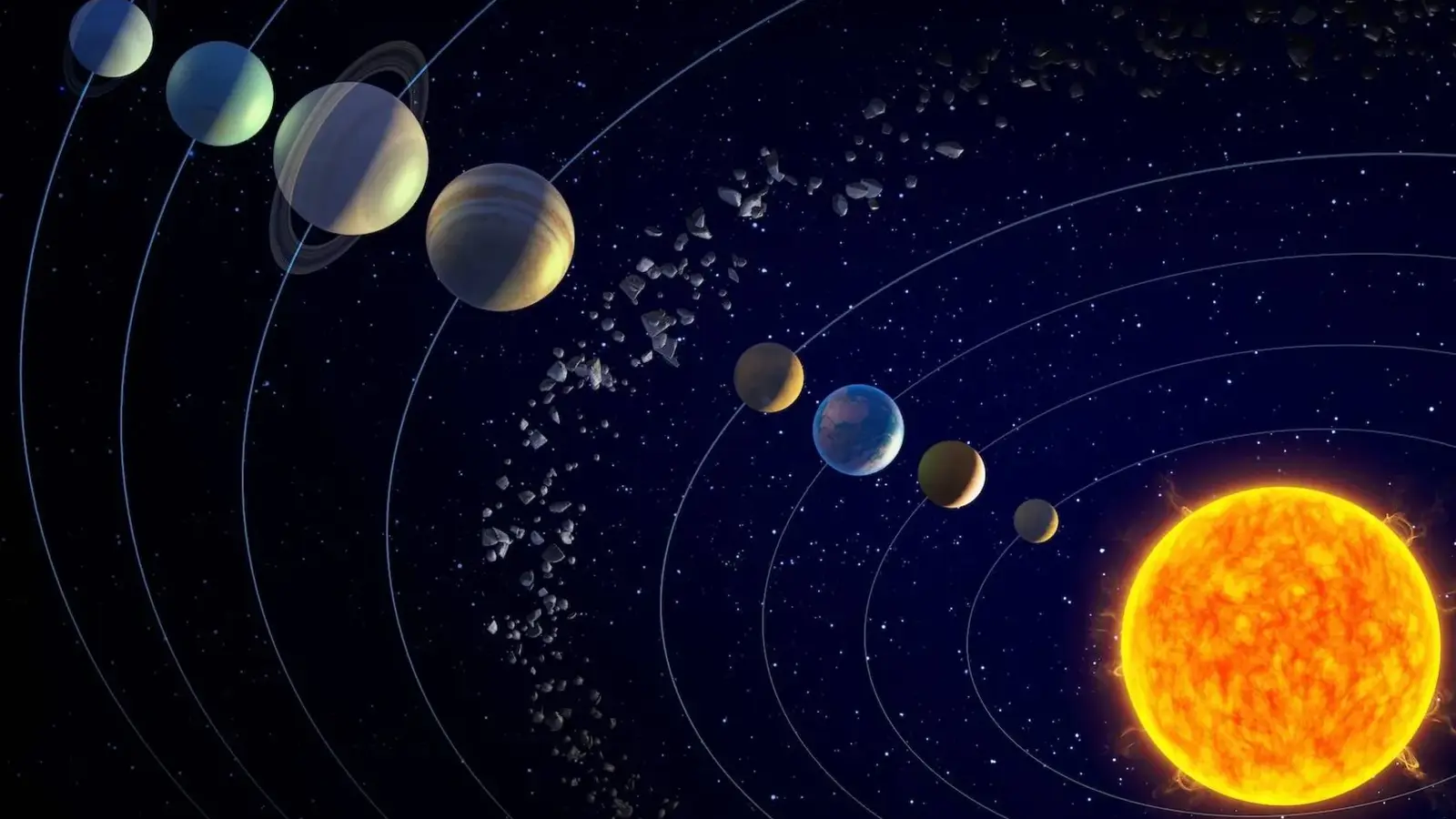

Das vorherrschende Modell der Planetenentstehung ist das klassische Akkretionsmodell. Winzige Körner aus Staub und Eis kollidieren, haften aneinander und wachsen zu Kieseln (pebbles), später zu Planetesimalen und schließlich über Millionen Jahre zu vollständigen Planeten. Dieser langsame Bottom-up-Prozess erklärt anschaulich die gestaffelte Struktur unseres Sonnensystems: kleine, felsige Planeten in Sonnennähe und massereiche Gasriesen in den äußeren Regionen. Die Begriffe Planetenentstehung, Protoplanetare Scheibe und Planetesimale sind dabei zentrale Konzepte in der modernen Planetologie.

Innerhalb dieses Szenarios müssen Gasriesen wie Jupiter und Saturn verhältnismäßig rasch wachsen, solange die protoplanetare Scheibe noch reich an Wasserstoff und Helium ist. Disk-Halbwertszeiten liegen typischerweise im Bereich von einigen Millionen Jahren (oft 1–10 Myr), sodass der Kern eines Gasriesen schnell genug eine kritische Masse erreichen muss, um eine dicke Atmosphäre einzufangen. Bleibt das Kernwachstum stehen oder dispersiert die Scheibe früh, kann kein massiver Gasmantel akkumulieren — ein Hauptargument dafür, dass Gasriesen relativ früh entstanden sind.

Als Gegenmodell zur langsamen Akkretion steht die Scheibeninstabilität (disk instability). Hiernach können sich dichte Regionen der protoplanetaren Scheibe lokal fragmentieren und unter ihrer eigenen Schwerkraft schnell kollabieren. Das führt potentiell zur Bildung großer Planeten auf deutlich kürzeren Zeitskalen als die klassische Akkretion. Ein Zwischending stellt die sogenannte Kiesel-Akkretion (pebble accretion) dar: durch aerodynamische Wechselwirkungen zwischen Kieseln und Gas kann der Massenzuwachs von Planetesimalen stark beschleunigt werden, sodass Kerne in Zeitskalen von 0,1–1 Myr wachsen können. Diese Prozesse — klassische Akkretion, Kiesel-Akkretion und Disk-Instabilität — beeinflussen direkt die möglichen Reihenfolgen der Planetenbildung und stehen im Zentrum aktueller Debatten um die Planetenformation und die Architektur planetarer Systeme.

Dating planets: surfaces, meteorites and the limits of timekeeping

In der Planetenwissenschaft werden üblicherweise zwei komplementäre Ansätze verwendet, um Zeitpunkte der Entstehung zu bestimmen. Der eine Ansatz datiert das Material, aus dem ein Planet entstand — zum Beispiel durch radiometrische Datierung von Meteoriten, die als Überreste der frühen Bausteine gelten. Kalzium-Aluminium-reiche Einschlusskörner (CAIs) und bestimmte Chondriten geben präzise Altersanker und legen das Alter des Sonnensystems grob bei etwa 4,56–4,57 Milliarden Jahren fest. Radiometrische Datierungsmethoden wie U-Pb (Uran-Blei), Hf-W (Hafnium-Wolfram) oder Rb-Sr (Rubidium-Strontium) sind in dieser Kontext besonders wichtig, weil sie sehr unterschiedliche prozessbedingte Signale erfassen können.

Der andere Ansatz bestimmt das Alter von Oberflächenkörpern. Kraterzählung (Crater Count) und der Vergleich von Kraterhäufigkeiten zwischen Himmelskörpern liefern relative Altersabschätzungen: stark verkraterte Flächen gelten als älter, glattere und tektonisch aktive Flächen als jünger. Die innere Planetenregion zeigt deutliche Unterschiede: Die Erde mit aktiver Plattentektonik, Erosion und Vulkanismus besitzt die optisch jüngste Oberfläche unter den terrestrischen Planeten; Venus und Mars dagegen bewahren Bereiche mit deutlich älteren, stärker bombardierten Landschaften. Kraterzählung wird häufig mit Modellen der Einschlagsraten und der Einschlagsgrößenverteilung kombiniert, um absolute Zeitrahmen abzuleiten — ein Ansatz, der jedoch von Unsicherheiten im Impaktor-Fluss (impactor flux) abhängt.

Beide Ansätze haben ihre Grenzen. Radiometrische Altersbestimmungen beruhen auf Proben — Meteoriten oder zurückgebrachten Materialproben — und spiegeln oft nur Teilaspekte oder Fragmente der gesamten Planethistorie wider; sie können durch spätere metamorphe Ereignisse oder Schockprozesse beeinflusst sein. Die Kraterzählung wiederum hängt von Annahmen über den historischen Impaktorstrom und seine Entwicklung im Lauf der frühen Solargeschichte ab; Änderungen im Einschlagsfluss oder spätere Resurfacing-Ereignisse können die Ergebnisse leicht um Millionen oder sogar zehn Millionen Jahre verschieben. Wie Michael Meyer, Leiter der Astronomie an der University of Michigan, treffend formulierte: „Das Timing von Ereignissen im Weltraum ist nicht einfach — es ist eine der schwierigsten Herausforderungen in der Astronomie."

Why the order matters — and what it tells us about exoplanets

Die Frage, ob Gasriesen oder felsige Planeten zuerst entstanden, beeinflusst maßgeblich unser Verständnis von der Architektur planetarer Systeme. Bildeten die Gasriesen früh und migrierten sie anschließend, konnten sie Material ausräumen, Umlaufbahnen verändern oder Planetesimalverteilungen umverteilen — dies hätte direkte Folgen dafür, wo sich später erdähnliche Planeten bilden konnten. Eine frühe Entstehung und Migration von Riesenplaneten kann das Entstehen terrestrischer Planeten in inneren Regionen verhindern oder umgestalten, je nachdem, ob die Migration in Richtung Stern (Inward Migration) oder nach außen (Outward Migration) stattfand.

Wachsen dagegen die terrestrischen, felsigen Kerne zuerst, könnte das erklären, warum einige Exoplanetensysteme keine engen Gasriesen aufweisen. Beobachtungen ferner protoplanetarer Scheiben mit modernen Teleskopen zeigen Ringe, Lücken und Spiralwellen — Strukturen, die oft als Signaturen laufender Planetenbildung interpretiert werden. Indem Forscher diese Strukturen mit Modellen der Protoplanetenscheiben und mit unserer vermuteten Chronologie des Sonnensystems vergleichen, können sie Vorhersagen darüber treffen, welche Systemtypen üblicherweise entstehen: Systeme mit nahen Supererden, Systeme mit mehreren Gasriesen, oder kompakte Mehrfachsysteme mit engeren Umlaufbahnen.

Diese Vergleiche sind auch für die Exoplanetenforschung zentral, weil sie erlauben, aus der Vielfalt beobachteter Systeme Prozesse und Wahrscheinlichkeiten abzuleiten. Zum Beispiel legt die Beobachtung vieler sogenannter „Hot Jupiters" nahe, dass Migrationsprozesse in vielen Systemen eine Rolle spielen. Andererseits zeigen Statistiken von Kepler- und TESS-Daten, dass kleine, enge Supererden und Mini-Neptune häufig sind. Die Frage nach der Entstehungsreihenfolge liefert somit Hinweise darauf, welche physikalischen Mechanismen (z. B. Gasdynamik, Planetenmigration, Akkretionseffizienz) in welchem Maße die endgültige Architektur eines Systems bestimmen.

What we still need: samples, missions and new observations

Um Altersbestimmungen zu verfeinern, betonen Planetologen immer wieder den unschätzbaren Wert von Probenrückführungen (Sample Return). Die Mondgesteine, die durch die Apollo-Missionen zur Erde gebracht wurden, haben unser Verständnis der frühen Solargeschichte revolutioniert: sie lieferten präzise radiometrische Altersdaten und halfen, Resurfacing-Ereignisse und basale Mondchronologie zu entschlüsseln. Ähnliche Proben von Mars, Asteroiden (wie Ryugu oder Bennu) und eisigen Monden würden die Chronologie der Planetenbildung deutlich schärfen. Die Probenrückführung ermöglicht es modernen Labormethoden, hochpräzise isotopische Analysen durchzuführen, die nötig sind, um Feinheiten in der Bildungsgeschichte zu entwirren.

Planetare Wissenschaftler wie Kavi Borrellina von der Purdue University argumentieren: „Das Zurückbringen ungestörter Gesteinsproben zur Erde erlaubt hochpräzise isotopische Untersuchungen, die notwendig sind, um Entstehungssequenzen auseinanderzuhalten." Solche Analysen können Hinweise auf Differentiationsprozesse (z. B. Kernbildung), auf Schock- oder Wärmeeinwirkung und auf spätere Austauschprozesse zwischen Planeten und Disk zeigen.

Kommende Missionen — erweiterte Sample-Return-Missionen, Missionen zur Marsprobenrückführung, Endeavour ähnlicher Asteroiden-Missionen und verbesserte Weltraum- und Bodenbeobachtungen — versprechen mehr Rohdaten. Insbesondere hochauflösende Teleskope und Interferometer, die protoplanetare Scheiben in millimeter- bis infrarotem Licht beobachten, liefern Details zu Ringsystemen, Staub- und Gasdichten sowie Temperaturprofilen. Ergänzt durch koordinierte Studien, die radiometrische Daten, Kraterstatistiken und dynamische Modelle verknüpfen, lässt sich die Unsicherheit in den Zeitskalen reduzieren — möglicherweise bis zu dem Punkt, an dem eine robuste Reihenfolge der Planetenentstehung bestimmt werden kann.

Technisch relevante Fortschritte umfassen: verbesserte Alterskalibrierungen (z. B. durch neue Standards in U-Pb-Datierungen), verfeinerte Einschlagsmodelle für die Kraterchronologie (inklusive verbesserter Einschätzung der frühen Einschlagsraten) sowie numerische Simulationen, die Pebble-Accretion-, Planetesimalendynamik- und Migrationsprozesse zusammenführen. Nur durch die Kombination dieser unabhängigen Methoden lässt sich ein konsistentes Bild der Planetenentstehung entwickeln.

Expert Insight

„Wir befinden uns nicht mehr lediglich in einer Phase, in der Theorien vorgeschlagen werden“, sagt Dr. Sara Vega, Astrophysikerin mit Schwerpunkt Planetenbildung. „Neue Proben und hochauflösende Bildgebung zwingen Modelle dazu, testbare Vorhersagen zu liefern. In den nächsten zehn Jahren sollten wir mit größerer Sicherheit sagen können, ob die Gasriesen die äußeren Bereiche zuerst besiedelten oder ob felsige Welten einen frühen Vorsprung hatten."

Letztlich ist die Frage, welche Planeten zuerst entstanden sind, mehr als eine bloße Kuriosität: sie verknüpft Materialchemie (isotopische Signaturen), Scheibendynamik (Transport von Staub und Gas), und langfristige planetare Evolution (z. B. Atmosphärenakkumulation, Migration und mondbildende Ereignisse). Mit immer genaueren „Uhren" — sowohl geochemischen als auch astronomischen — setzen Wissenschaftler Stück für Stück den Familienstammbaum unseres Sonnensystems zusammen. Die Integration von Meteoritenanalyse, Kraterstatistik, Probenrückführung, Teleskopbeobachtungen und numerischer Simulation bleibt dabei der Schlüssel zur endgültigen Klärung der Entstehungsreihenfolge und ihrer Implikationen für Exoplanetenforschung und Habitabilität.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen