10 Minuten

Zum ersten Mal haben Astronominnen und Astronomen eine hochmoderne optische Vorrichtung, eine sogenannte photonische Laterne, an einem bodengebundenen Teleskop eingesetzt, um ein bisher unerreicht scharfes Bild der Umgebungsscheibe eines Sterns zu erzeugen. Unter Leitung von Forschenden der UCLA und mit Beobachtungen am Subaru-Teleskop auf Maunakea kombinierte das Team fortschrittliche Photonik, adaptive Optik und neue Datenverarbeitungsstrategien, um Strukturdetails sichtbar zu machen, die zuvor nicht aufgelöst werden konnten — darunter eine überraschende Asymmetrie in der Wasserstoffscheibe um den Stern β Canis Minoris (β CMi).

Das Ergebnis ist nicht nur ein hübscheres Bild. Es demonstriert auch, dass kleine, clevere Hardware-Änderungen in Kombination mit ausgefeilter Analyse einzelne Teleskope in Richtung einer Leistung treiben können, die bislang eher großen Teleskoparrays oder Interferometern vorbehalten war. Das ist wichtig, weil die Auflösung winziger, entfernter Strukturen — von protoplanetaren Scheiben über Akkretionsströme bis hin zu stellaren Winden — zentral dafür ist, die Prozesse zu verstehen, wie Planeten und Sterne entstehen und sich entwickeln. In diesem Kontext eröffnet die Verbindung von photonischer Technologie mit adaptiver Optik neue Wege in der hochauflösenden Astronomie und in der Beobachtung feiner kinematischer Signaturen.

Wie eine photonische Laterne Sternenlicht umgestaltet

Konventionelle Bildgebung sammelt Licht im Brennpunkt eines Teleskops und formt ein direktes Bild auf einem Detektor. Die Feinheit der beobachtbaren Details wird dabei grundsätzlich durch die Teleskopöffnung und die wellenartige Natur des Lichts begrenzt — das sogenannte Beugungslimit — sowie durch Turbulenzen in der Erdatmosphäre. Jahrzehntelang verbesserten Astronomen die Winkelauflösung, indem sie größere Spiegel bauten oder mehrere Teleskope zu interferometrischen Arrays verbanden. Die photonische Laterne bietet hingegen einen alternativen Ansatz, der auf Wellenfrontmanipulation und Kanalisierung basiert.

Eine photonische Laterne ist ein optisches Fasergerät, das das komplexe, einfallende Lichtfeld aufnimmt und entsprechend der räumlichen Struktur der Wellenfront in mehrere Kanäle aufteilt. Man kann sich das wie die Zerlegung eines musikalischen Akkords in seine Einzelnoten vorstellen: feine Phasen- und Amplitudenmuster, die in einem konventionellen Bild zu einem unscharfen Fleck verschmelzen würden, werden in separaten Kanälen zugänglich und messbar. Zusätzlich wird das Licht nach Wellenlänge dispersiert, sodass das Team winzige, wellenlängenabhängige Verschiebungen in der scheinbaren Position der Quelle verfolgen konnte. Diese Kanalisation kombiniert räumliche und spektrale Information und erlaubt so präzisere Messungen von Positionsverschiebungen im Millibogensekunden-Bereich.

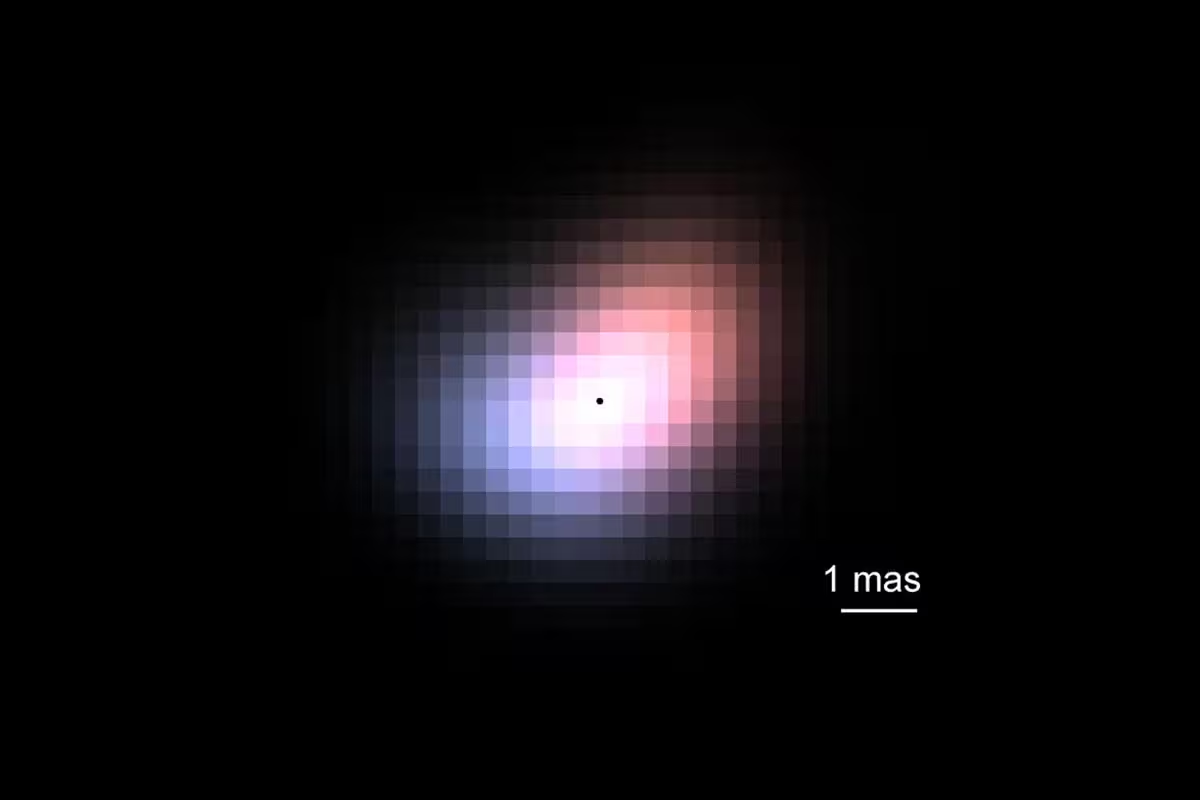

Rekonstruiertes Bild der kompakten, schnell rotierenden asymmetrischen Scheibe um β CMi. Die weiße Maßstabsleiste unten rechts markiert 1 Millibogensekunde — äquivalent zu etwa 1,8 Metern (6 Fuß) in Mondentfernung. Bildnachweis: Yoo Jung Kim/UCLA

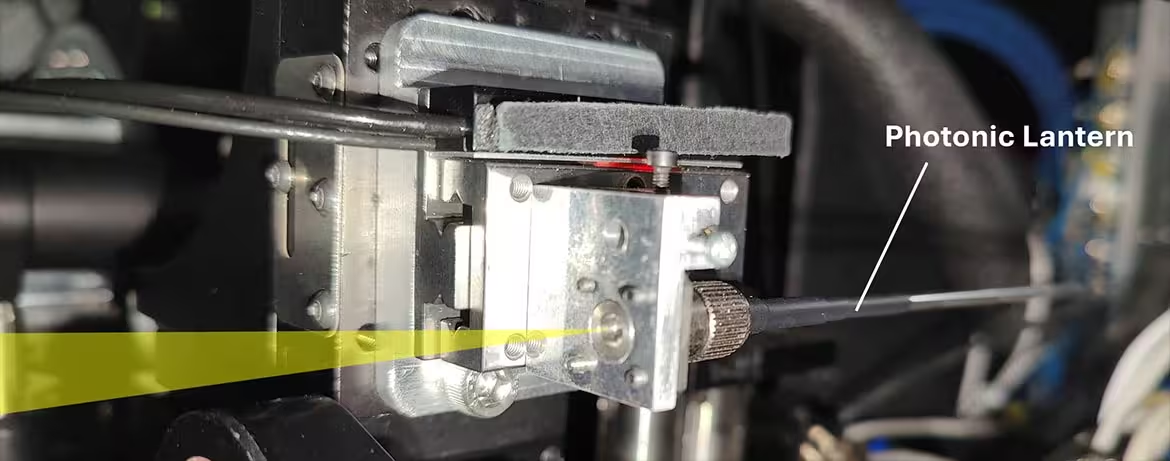

In der Praxis wurde die photonische Laterne als Teil eines neuartigen Instruments namens FIRST-PL installiert, das in einer internationalen Kooperation unter Leitung des Observatoire de Paris und der University of Hawaiʻi entwickelt wurde, mit Design- und Fertigungsbeiträgen von der University of Sydney und der University of Central Florida. Die Einheit sitzt stromabwärts des Subaru Coronagraphic Extreme Adaptive Optics (SCExAO)-Systems, um einen stabilisierten Lichtstrahl des Sterns zu empfangen, bevor die Laterne ihn in Kanäle trennt, die präzise vermessen werden können. Die Integration in eine adaptive-optik-gestützte Kette ist dabei entscheidend, denn nur ein stabilisierter Strahl erlaubt es, die feinen Wellenfrontinformationen verlustfrei in die photonische Laterne zu übertragen.

Das Beugen des Beugungslimits — nicht mit roher Gewalt

„Für jedes Teleskop einer bestimmten Größe begrenzt die Wellennatur des Lichts die Feinheit der Details, die man mit traditionellen Bildgebungskameras beobachten kann. Das nennt man das Beugungslimit“, erklärt Michael Fitzgerald, Professor für Physik und Astronomie an der UCLA und am Projekt beteiligt. „Unser Team arbeitet daran, mit einer photonischen Laterne die Möglichkeiten an dieser Grenze zu erweitern.“

Um über die üblichen Grenzen hinauszukommen, setzte das Team auf drei gekoppelte Fortschritte: äußerst stabile adaptive Optik zur Korrektur schneller atmosphärischer Verzerrungen, eine photonische Laterne zur Erhaltung und Sortierung subtiler Wellenfrontsignale sowie neue Rechenmethoden, mit denen sich räumliche Information aus den mehrkanaligen Ausgängen extrahieren lässt. Die kombinierte Methode ermöglichte Messungen wellenlängenabhängiger Bildverschiebungen mit etwa dem fünfzigfachen Präzisionszuwachs gegenüber frühen, ähnlichen Aufbauten — eine Steigerung, die sowohl instrumentelle als auch algorithmische Innovationen erfordert.

Foto der photonischen Laterne, montiert am FIRST-PL-Instrument am Subaru-Teleskop. Das gelbe Dreieck markiert den Weg des Lichts, das in die Laterne eintritt. Bildnachweis: Sébastien Vievard/University of Hawaiʻi at Manoa

Die Messung dieser wellenlängenabhängigen Verschiebungen ist entscheidend, da die Scheibe von β CMi Doppler-verschobene Emission zeigt: Gas, das sich auf die Erde zubewegt, erscheint blauer (vorwärtsverschoben), während wegbewegtes Gas röter wirkt (rückwärtsverschoben). Indem die Forscherinnen und Forscher beobachteten, wie sich die scheinbare Position der Emission mit der Farbe ändert, konnten sie Rotationsbewegungen kartieren und direkt Strukturen auf Skalen von Millibogensekunden auflösen — am Abstand von β CMi entspricht das nur wenigen Astronomischen Einheiten oder weniger. Solche Messungen erlauben es, die kinematische Struktur der Scheibe zu rekonstruieren und physikalische Parameter wie Rotationsgeschwindigkeit, Ausrichtung und mögliche Dichteanomalien zu quantifizieren.

Eine überraschende asymmetrische Scheibe und ihre Bedeutung

Die Subaru-Beobachtungen bestätigten, dass die wasserstoffreiche Scheibe um β CMi kompakt und schnell rotierend ist, zeigten aber auch eine Asymmetrie — eine messbare Unausgewogenheit in Helligkeit und Struktur der Scheibe. „Wir hatten nicht erwartet, eine solche Asymmetrie nachzuweisen, und es wird nun Aufgabe der Astrophysikerinnen und Astrophysiker sein, Modelle zu entwickeln, die ihr Auftreten erklären“, sagte Yoo Jung Kim, die UCLA-Doktorandin und Erstautorin des in Astrophysical Journal Letters veröffentlichten Papers, das die Ergebnisse beschreibt. Die Entdeckung einer Seitenungleichheit liefert unmittelbare Hinweise auf dynamische Prozesse in der Scheibe, die sich nur durch leistungsfähige hochauflösende Methoden nachweisen lassen.

Asymmetrien in Scheiben können auf mehrere physikalische Ursachen hinweisen: ein naher oder eingebetteter Begleiter (ein Planet oder ein stellarer Partner), der das Gas gravitationsmäßig stört; einarmige Oszillationen in der Scheibe; lokale Erwärmung oder Dichteschwankungen; oder dynamische Strömungen, die durch eine schnelle Rotation des Zentralsterns angetrieben werden. Jede dieser Mechanismen hätte direkte Konsequenzen für Modelle der Scheibenentwicklung, des Transportes von Drehimpuls und der potenziellen Planetenbildung in solchen Umgebungen. Darüber hinaus können asymmetrische Helligkeitsverteilungen die Interpretation spektraler Signaturen beeinflussen und somit Messungen von Massen, Zuständen und chemischer Zusammensetzung der Scheibenmaterie modulieren.

Sébastien Vievard am SCExAO-Instrument, in dem die photonische Laterne installiert ist; er überprüft die Stelle, an der das Licht in das Gerät eintritt, um sicherzustellen, dass die optischen Elemente korrekt ausgerichtet sind. Bildnachweis: Sébastien Vievard/University of Hawaiʻi at Manoa

Technische Hürden: Atmosphäre, Stabilität und Daten

Selbst mit extremer adaptiver Optik erwies sich die photonische Laterne als empfindlich gegenüber residualen atmosphärischen Schwankungen. Yoo Jung Kim entwickelte neue Datenverarbeitungsfilter, um verbleibende Turbulenzsignaturen zu entfernen und die in den Laternenkanälen kodierten räumlichen Signale zurückzugewinnen. Diese Kombination aus Instrumenteninnovationen und algorithmischem Fortschritt ist ein wiederkehrendes Thema: photonische Geräte erweitern die Menge und Qualität der erfassten Informationen, doch die Software muss entsprechend weiterentwickelt werden, um die reichhaltigeren Datenströme zuverlässig zu interpretieren. Robustheit gegen systematische Fehler, Kalibrierstrategien und statistische Modelle zur Fehlerabschätzung sind dabei ebenso wichtig wie die physische Präzision der Optik.

Nemanja Jovanovic, einer der Studienkoordinatoren am Caltech, hob das Potenzial hervor: „Diese Arbeit zeigt, welches Potenzial photonikbasierte Technologien haben, um neue Messarten in der Astronomie zu ermöglichen. Wir stehen erst am Anfang. Die Möglichkeiten sind wirklich spannend.“ Seine Aussage verweist auf den breiteren Kontext: photonische Komponenten könnten in Zukunft nicht nur in einzelnen Instrumenten eingesetzt werden, sondern modular in verschiedenste Beobachtungsplattformen integriert werden, um Signalstabilität, spektrale Auflösung und räumliche Präzision zu verbessern.

Warum das für die Zukunft der hochauflösenden Astronomie wichtig ist

- Kleinere Teleskope können eine höhere effektive Auflösung erreichen, ohne größere Aperturen oder interferometrische Langbasen aufbauen zu müssen, wodurch für bestimmte wissenschaftliche Fragestellungen Kosten und Komplexität sinken.

- Photonikbasierte Instrumente sind gut skalierbar: ähnliche Laternenkonzepte lassen sich für Interferometrie, hochstabile Spektrografen oder zur gleichzeitigen Versorgung mehrerer wissenschaftlicher Instrumente anpassen.

- Messungen, die empfindlich auf subtile wellenlängenabhängige Verschiebungen reagieren, eröffnen neue Diagnosemöglichkeiten für Kinematik in Scheiben, stellare Oberflächenstrukturen und für das Nachweisverfahren sehr schwacher Begleiter in unmittelbarer Nähe heller Sterne.

Das vollständige Experiment — von der Hardware-Entwicklung bis zu den Datenpipelinen — wurde am Subaru-Teleskop demonstriert und in den Astrophysical Journal Letters dokumentiert. Der Ansatz wird voraussichtlich auf weitere Zielobjekte und Instrumente angewendet werden und könnte bei der Planung von Designentscheidungen für nächste Teleskopgenerationen sowie bei Upgrades von adaptiv-optik-gefütterten Spektrografen eine Rolle spielen. Bereits jetzt dienen die gewonnenen Erkenntnisse als Grundlage für weitergehende Studien zur Integration photonischer Komponenten in bestehende Observatorien und für die Entwicklung spezialisierter Beobachtungsstrategien bei schwierigen, kontrastschwachen Zielen wie jungen Exoplaneten oder inneren Scheibenregionen.

Expert Insight

„Dieses Experiment zeigt, wie Photonik als Multiplikator für bestehende Teleskope wirken kann“, sagt Dr. Amina Patel, Astrophysikerin am Space Telescope Science Institute (Kommentar zur Kontextualisierung). „Indem räumliche Strukturen in messbare, kanalisiert dargestellte Signale übersetzt werden, erlauben photonische Laternen, Informationen zu extrahieren, die andernfalls verwischt würden. Das ist besonders wichtig, um dynamische, kleinräumige Merkmale in Scheiben zu untersuchen und um schwache Begleiter in der Nähe heller Sterne zu finden. Die Technik wird größere Aperturen oder Interferometer nicht vollständig ersetzen, aber sie bietet ein mächtiges neues Werkzeug für Einsatzfälle, in denen Empfindlichkeit und Stabilität gegeben sind.“

Mit Blick nach vorn erwarten Astronominnen und Astronomen, photonische Laternen mit größeren Teleskopen zu kombinieren, verbesserte Laternen-Designs mit mehr Kanälen und breiterer Wellenlängenabdeckung einzusetzen und Verarbeitungsalgorithmen zu verfeinern, um mit realistischen Rausch- und Systematikquellen umzugehen. Wenn diese Elemente reifen, könnte der Ansatz zur hochkontrastischen Abbildung von Exoplaneten beitragen, detaillierte Karten junger stellaren Scheiben liefern und neue Wege für präzise Astrometrie mit einzelnen Teleskopen eröffnen. Letztlich erweitert die photonische Instrumentierung das Spektrum der Beobachtungstechniken und verbessert die Fähigkeit, physikalische Prozesse in protoplanetaren und stellaren Umgebungen direkt zu testen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen