8 Minuten

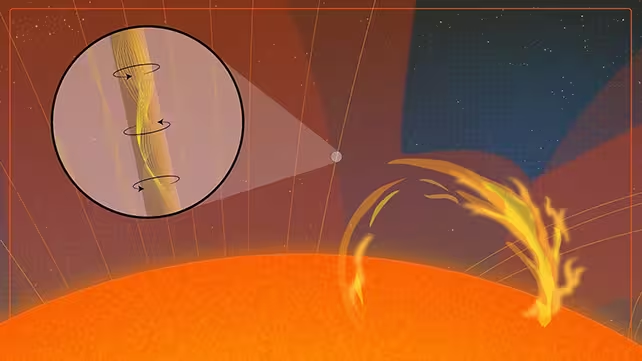

Wissenschaftler haben kleinräumige torsionale Alfvén-Wellen in der Sonnenkorona identifiziert, die offenbar sowohl die äußere Atmosphäre aufheizen als auch den Sonnenwind vom Stern weg beschleunigen. Diese feinen, verdrehenden Wellen liefern ein neues Puzzleteil zum Verständnis der extrem hohen Koronatemperaturen und der Mechanismen, die geladene Teilchen in Richtung Erde treiben.

Kleine Wellen, große Wirkung

Alfvén-Wellen sind magnetisch gekoppelte Schwingungen, die sich entlang von Magnetfeldlinien ausbreiten. In der Korona beobachteten Forscher sehr kleine torsionale Varianten — man kann sie sich als winzige, spiralförmige Drehbewegungen entlang eines magnetischen Strangs vorstellen. Jede einzelne dieser Wellen ist für sich genommen relativ schwach, doch im Kollektiv können sie beträchtliche Energiemengen transportieren.

Die Bedeutung dieser torsionalen Alfvén-Wellen liegt in zwei miteinander verbundenen Effekten: erstens der Energieübertragung in Form von Wellenenergie und zweitens der Impulsübertragung an das Plasmapartikelsystem. Durch Prozesse wie Phasenmischung, resonante Absorption oder nichtlineare Wechselwirkungen kann die Wellenenergie in Wärme umgewandelt werden. Auf diese Weise tragen die Wellen zur Koronaheizung bei und können Temperaturen von mehreren Millionen Kelvin aufrechterhalten. Gleichzeitig können Impulsübertragungen und turbulente Wechselwirkungen dem Plasma zusätzliche kinetische Energie geben, was das Entweichen des Sonnenwinds aus dem Schwerefeld der Sonne erleichtert.

In der Fachliteratur werden solche Wellen oft unter Begriffen wie "torsionale Alfvén-Wellen", "Alfvén-Turbulenz" oder "magnetohydrodynamische (MHD) Wellen" zusammengefasst. Für das Verständnis von Koronaheizung und Sonnenwindbeschleunigung ist es wichtig, sowohl die skalenübergreifende Energieübertragung als auch die Mikrophysik zu berücksichtigen, denn die Dissipation erfolgt typischerweise auf deutlich kleineren Längenskalen als die beobachteten Wirbelstrukturen.

Wie Forschende sie nachwiesen

Die Detektion torsionaler Alfvén-Wellen gelang durch die Kombination hochaufgelöster Bildgebung und präziser Spektroskopie. Moderne Sonnenteleskope und Raumsonden liefern zeitaufgelöste Daten, die Dopplerverschiebungen, Linienverbreiterungen und kleine, gegenläufige Geschwindigkeitskomponenten entlang eines koronal sichtbaren Magnetstrangs sichtbar machen können. Typische Signaturen sind entgegengesetzt gerichtete Doppler-Shift-Anteile auf gegenüberliegenden Seiten eines Feldstrangs, was auf eine verdrehende Bewegung hinweist.

Zu den Instrumenten, die solche Beobachtungen ermöglichen, gehören Weltraummissionen wie die Parker Solar Probe und Solar Orbiter, Sonden der NASA und ESA, sowie bodengestützte Großteleskope wie das Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST). Ferner liefern Instrumente wie das Solar Dynamics Observatory (SDO), Hinode und spezialisierte Spektrometer hochaufgelöste Spektren, mit denen sich kleine Geschwindigkeiten und Temperaturänderungen nachweisen lassen. Die Kombination aus Bilddaten und Spektralinformation ist entscheidend, weil sie räumliche und geschwindigkeitsbezogene Informationen koppelt.

Die neuen Nachweise erlauben es Forschenden, experimentelle Daten direkt mit theoretischen und numerischen Modellen zu vergleichen. In Modellstudien werden häufig MHD-Simulationen benutzt, die Alfvén-Wellen und deren Turbulenzentwicklung nachbilden. Der direkte Vergleich von Beobachtung und Simulation ist ein Meilenstein, weil er es erlaubt, die Effizienz verschiedener Dissipationsmechanismen quantitativ zu testen: Wie viel der durch Wellen transportierten Energie kann in Wärme umgesetzt werden? Wie groß ist der Anteil, der in Form von makroskopischem Impuls in den Sonnenwind übergeht?

Die Auswertung solcher Daten erfordert ausgefeilte Analysemethoden, einschließlich Zeitreihenanalyse, wellenbasierter Filtertechniken und statistischer Methoden zur Abschätzung von Energieflüssen. Zudem spielen korrelationsbasierte Verfahren eine Rolle, um zwischen echten torsionalen Signalen und Artefakten oder anderen Wellenarten wie kink- oder slow-mode-Wellen zu unterscheiden. In der Praxis kombinieren Forscher Beobachtungen aus mehreren Wellenlängenbereichen (UV, EUV, sichtbares Licht) und verwenden Multi-Instrument-Kampagnen, um ein robustes Bild der dynamischen Prozesse in der Korona zu erhalten.

Warum das für die Erde wichtig ist

Der Sonnenwind, zusammen mit plötzlichen Ausbrüchen wie koronalen Massenauswürfen (CMEs) und schnellen Strömen aus koronalen Löchern, bestimmt maßgeblich das Weltraumwetter im erdnahen Raum. Starke geomagnetische Stürme können Satellitenbetrieb, Funk- und Navigationssysteme (z. B. GPS), Hochfrequenzkommunikation und sogar terrestrische Energiesysteme beeinträchtigen. Deshalb ist ein tieferes Verständnis der Mechanismen, die die Korona erwärmen und den Sonnenwind antreiben, von hoher praktischer Relevanz.

Wenn torsionale Alfvén-Wellen einen signifikanten Beitrag zur Koronaheizung und Windbeschleunigung leisten, lassen sich Modelle des Sonnenwinds und der koronalen Energieverteilung gezielter verbessern. Bessere physikalische Eingangsgrößen in Vorhersagemodelle führen zu präziseren Raumwetterprognosen. Für Betreiber von Satelliten, Fluggesellschaften, Energieversorgern und Raumfahrtagenturen bedeutet das mehr Vorlaufzeit und genauere Einschätzungen von Risiken: wann sich Sende- oder Navigationsdienste verschlechtern könnten, welche Satelliten potenziell gefährdet sind oder wann Maßnahmen zur Abschaltung sensibler Systeme sinnvoll sind.

Zusätzlich hat die Forschung zu koronalen Wellen Auswirkungen auf die Strahlungsumgebung im erdnahen Raum. Energetische Teilchen, die durch Beschleunigungsprozesse nahe der Sonne entstehen oder unterwegs in Shock-Regionen weiterbeschleunigt werden, stellen ein Risiko für Astronauten, bemannte Missionen und high-flying Flugzeuge über Polargebieten dar. Verbesserte Modelle, die den Beitrag von Alfvén-Wellen zur Plasmabeschleunigung quantifizieren, helfen, die Strahlungsdosen und das Auftreten energiereicher Teilchenströme besser abzuschätzen.

Blick nach vorn: Theorien in der gesamten Korona testen

Mit dem Nachweis torsionaler Alfvén-Wellen beginnt eine neue Phase systematischer Beobachtungen und Modelltests. Folgeuntersuchungen werden die räumliche Verteilung dieser Wellen über größere Koronaregionen hinweg kartieren, ihre Häufigkeit in offenen gegenüber geschlossenen Magnetfeldern vergleichen und die Höhenverteilung ihrer Wirkung entlang von Feldlinien messen.

Wesentliche Ziele sind dabei:

- die Bestimmung des Energieflusses (Energy flux) pro Flächeneinheit, den torsionale Wellen transportieren,

- die Quantifizierung der Dissipationsrate und der charakteristischen Skalen, auf denen Wellenenergie in Wärme umgewandelt wird,

- die Unterscheidung der Wirkung in Regionen, die typischerweise schnellen Wind (koronale Löcher) generieren, gegenüber Regionen des langsamen Sonnenwinds (Randzonen, aktive Regionen),

- und die Einbeziehung kinetischer Effekte, die in dünn besetzten koronal-plasmaphysikalischen Regimen relevant werden können.

Die Kombination von Beobachtungen mit hochaufgelösten, mehrdimensionalen MHD-Simulationen ist dabei zentral. Solche Simulationen erlauben es, Turbulenzentwicklungen, nichtlineare Wechselwirkungen und energetische Kopplungen über Skalen hinweg zu verfolgen. Parallel dazu sind datengetriebene Modelle und Machine-Learning-Methoden nützlich, um Muster in großen Beobachtungsdatensätzen zu erkennen und realistische Eingangsbedingungen für Prognosemodelle abzuleiten.

Ein besonderes Forschungsinteresse gilt der Frage, wie die Effizienz der Wellenreibung bzw. -dämpfung von lokalen Parametern abhängt: Magnetfeldstärke, Dichtegradienten, Temperaturprofile, sowie Vorhandensein von Strömen und Scherungen. Solche Abhängigkeiten entscheiden darüber, ob torsionale Alfvén-Wellen primär Wärme liefern oder stattdessen Impuls in die makroskopische Ausbreitung des Sonnenwinds überführen.

Folgen für Missionen und Technik

Fortschritte im physikalischen Verständnis der Korona fließen direkt in operationelle Vorhersagemodelle für Weltraumwetter ein. Genauere physikalische Beschreibungen von Koronaheizung und Windbeschleunigung verbessern nicht nur langfristige wissenschaftliche Modelle, sondern auch kurz- und mittelfristige Vorhersagen, die von Satellitenbetreibern, Fluggesellschaften und Stromnetzbetreibern genutzt werden.

Auf Missionsseite bestärken die neuen Ergebnisse die Bedeutung koordinierter Beobachtungskampagnen: kombiniert eingesetzte Raumsonden (z. B. Parker Solar Probe und Solar Orbiter) und Bodenbasen (z. B. DKIST) liefern komplementäre Daten, die jeweils andere Aspekte der Wellenphysik beleuchten. Künftige Instrumente mit noch höherer spektraler und räumlicher Auflösung werden die Nachweisgrenzen weiter verschieben und erlauben, Energiebudgets noch feiner aufzuschlüsseln.

Für die Entwicklung von Schutzmaßnahmen gegen Weltraumwetter sind zwei Punkte besonders relevant: erstens die bessere Quantifizierung der Energie- und Impulslieferung in die Heliosphäre, und zweitens die Integration dieser physikalischen Erkenntnisse in Vorhersagesysteme. Solche Systeme können dann beispielsweise genauere Warnungen für erhöhte Strahlungslevels, Abschaltungen von empfindlicher Elektronik oder Anpassungen von Bahnmanövern für Satelliten geben.

Letztlich beeinflusst ein vertieftes Verständnis der Alfvén-Turbulenz auch das Design zukünftiger Raumfahrtmissionen: Sensoren, Kommunikationssysteme und Strahlenschutzkonzepte können besser an realistische Weltraumwetterrisiken angepasst werden, wenn die zugrundeliegenden physikalischen Prozesse robust beschrieben sind.

Zusammenfassend bringen die Beobachtungen torsionaler Alfvén-Wellen in der Sonnenkorona sowohl wissenschaftlichen Gewinn als auch konkrete Anwendungsmöglichkeiten für die Vorhersage und Abschwächung von Weltraumwetterrisiken. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie groß der quantitative Beitrag dieser Wellen zur Koronaheizung und zum Antrieb des Sonnenwinds tatsächlich ist — ein Ergebnis, das direkte Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit von Satellitenbetrieb, Navigation und kritischer Infrastruktur auf der Erde haben kann.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen