7 Minuten

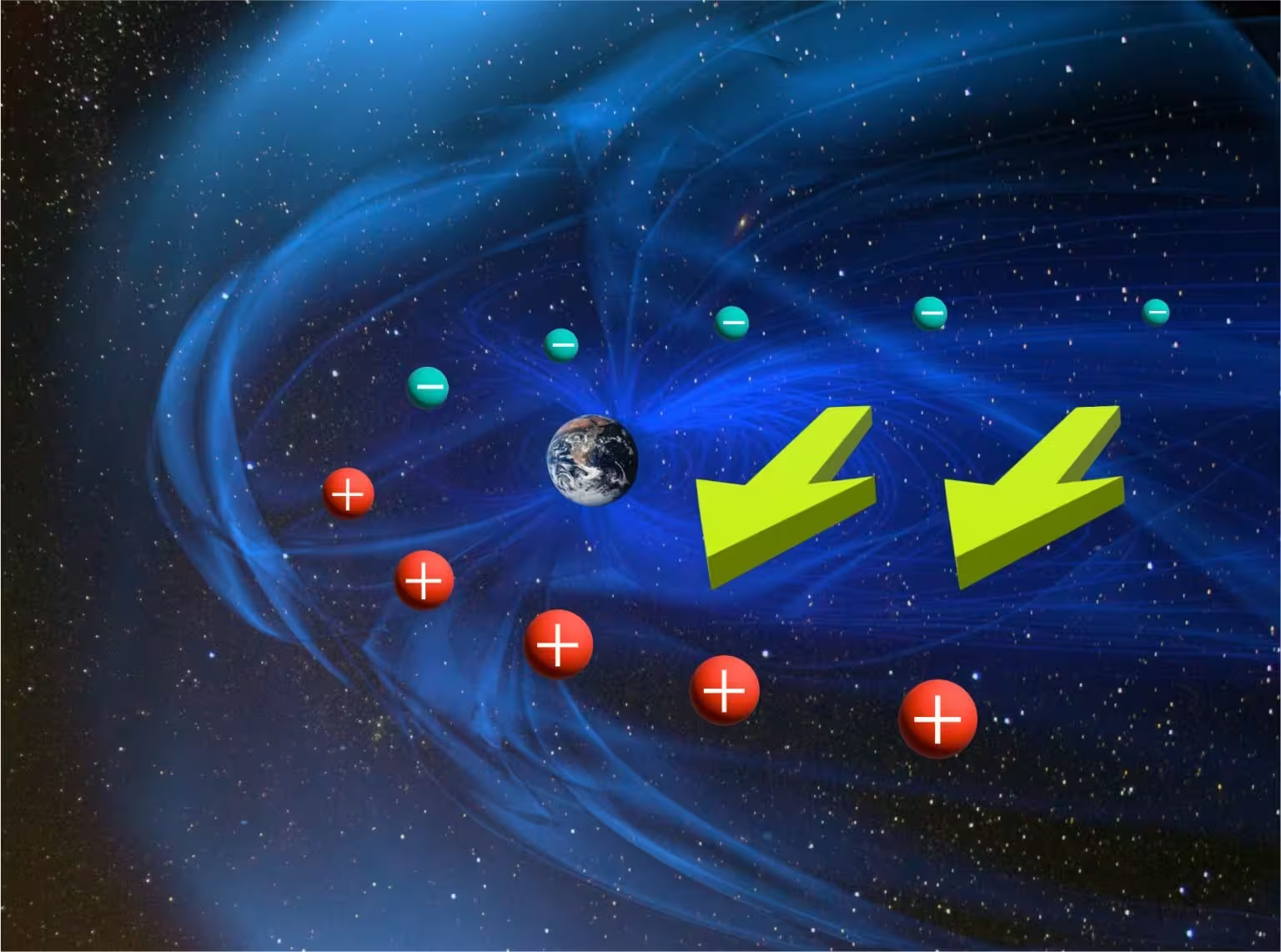

Neue Satellitenbeobachtungen und großskalige Simulationen haben eine lange bestehende Annahme darüber, wie elektrische Ladung in der Magnetosphäre der Erde verteilt ist, grundlegend verändert. Entgegen der bisherigen Vorstellung, dass die Morgenseite positiv geladen und die Abendseite negativ ist, zeigen Messungen und Modellierungen für weite Bereiche der Äquatorregion das Gegenteil – eine Entdeckung, die das Verständnis des erdnahen Weltraums und der Treiber des Weltraumwetters neu formt.

Unerwartete Umkehr: Was Satelliten zeigten

Jahrzehntelang gingen Lehrbücher und physikalische Modelle davon aus, dass das großskalige elektrische Feld in der Magnetosphäre – die Kraft, die Plasma von der Morgenseite zur Abendseite transportiert – dazu führt, dass der morgendliche Sektor netto positiv geladen ist, während der abendliche Sektor negativ geladen erscheint. Diese Erwartung folgte einer einfachen Logik: Elektrische Kräfte wirken von Positiv nach Negativ. Aktuelle Satellitenmessungen in Kombination mit Modellierungsarbeiten der Kyoto University und Partnern an den Universitäten Nagoya und Kyushu zeigen jedoch in den äquatorialen Bereichen eine überraschende Umkehr. In vielen Regionen ist die Morgenseite überwiegend negativ geladen, während die Dämmerungs- bzw. Abendseite eine stärkere positive Ladung aufweist.

Die Beobachtungen beruhen auf direkten Messungen elektrischer Potenziale, Plasma- und Feldmessungen sowie auf vergleichenden Analysen von Daten unterschiedlicher Raumsonden. Diese konsistenten Signale aus mehreren Satellitenkonstellationen sowie aus unabhängigen Messkampagnen reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um instrumentelle Artefakte handelt. Stattdessen deuten die Daten auf einen physikalischen Mechanismus hin, der in früheren, vereinfachten Darstellungen der Magnetosphäre nicht ausreichend berücksichtigt wurde.

Wie Forscher die Umkehr prüften

Das Forschungsteam nutzte magnetohydrodynamische (MHD) Simulationen, um realistische Bedingungen im erdnahen Raum zu rekonstruieren. In diesen numerischen Experimenten wurde ein stabiler, schneller Sonnenwindstrom modelliert, der mit dem Erdmagnetfeld interagiert. Die simulierten Verteilungen von Ladung, elektrischen Feldern und Plasmaflüssen wurden anschließend systematisch mit Satellitenbeobachtungen verglichen. Dabei reproduzierten die Rechnungen die unerwartete negative Aufladung auf der Morgenseite und die positive Aufladung auf der Abendseite in der Äquatorebene, wobei das Muster je nach Höhe und geografischer Länge variierte.

Technisch basiert die numerische Nachbildung auf globalen MHD-Codes, die den makroskopischen Fluss von elektrisch leitendem Plasma und die gekoppelte Entwicklung von elektrischen und magnetischen Feldern lösen. Solche Codes berücksichtigen Konvektion, Feldlinienführung, Druckgradienten und die Kopplung zwischen Ionosphäre und Magnetosphäre. Ergänzende Runs mit variierenden Sonnenwindparametern (z. B. Dichte, Geschwindigkeit, IMF-B-Zahl) erlaubten eine Untersuchung, unter welchen äußeren Bedingungen die Ladungsumkehr besonders deutlich auftritt.

Geometrie und Dynamik: Warum der Äquator anders reagiert

Grundprinzipien der Umkehr

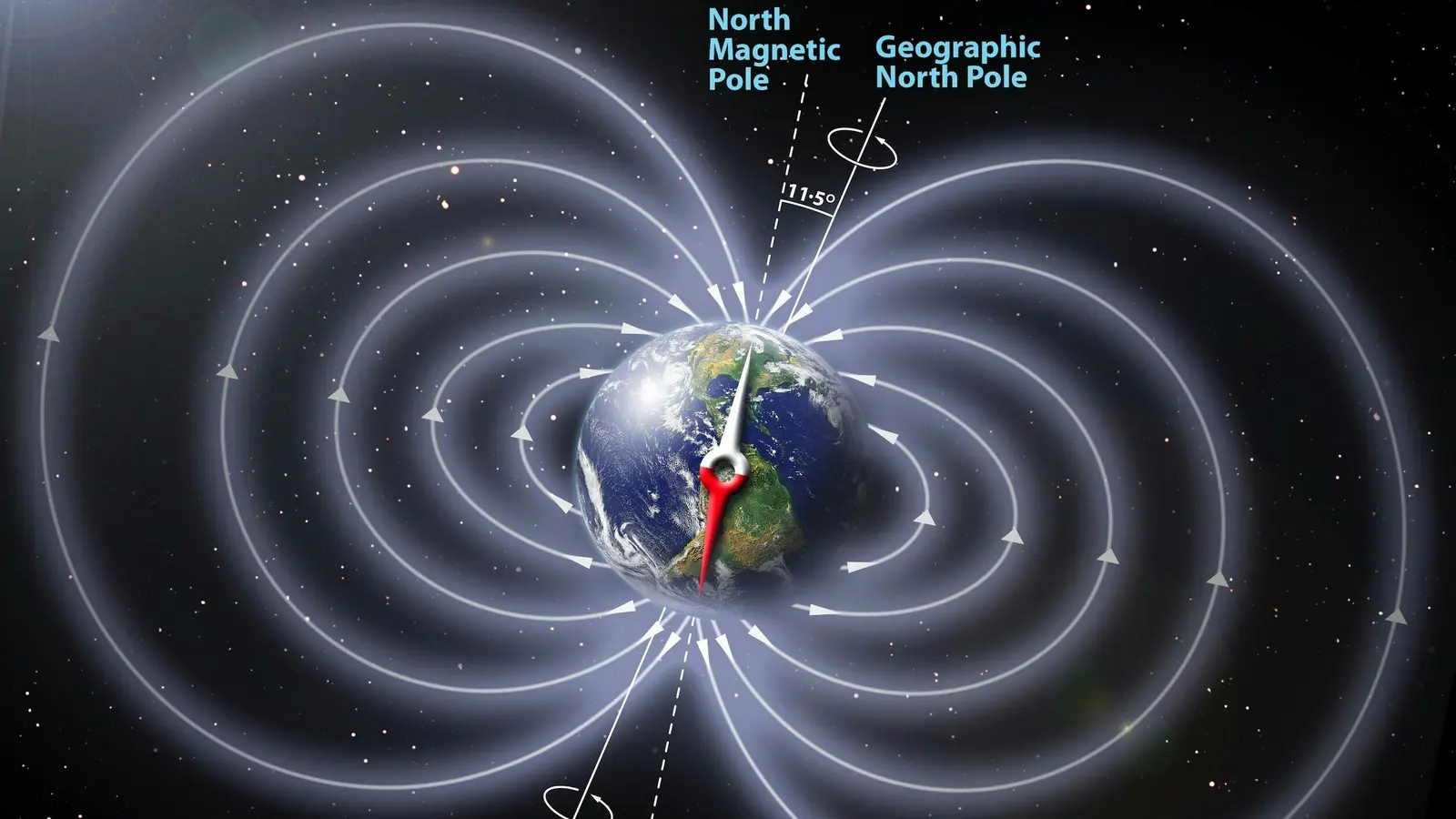

Der Schlüssel zur scheinbaren Paradoxie liegt in der Kombination aus Geometrie und Bewegung. Wenn magnetische Energie, transportiert vom Sonnenwind, in die Magnetosphäre eindringt, wird sie in Mustern weitergeleitet, die sich auf der Dämmerungsseite anders zirkulieren als auf der morgendlichen Seite und anschließend in Richtung Polarregionen fließen. Gleichzeitig zeigt das Erdmagnetfeld in der Nähe der Äquatorebene eine Orientierung, die von Süden nach Norden weist, während es in Polnähe nach unten gerichtet ist. Dieser Wechsel der Feldorientierung verändert die relative Ausrichtung zwischen Plasmabewegung und Magnetfeld, wenn man sich vom Äquator zu den Polen bewegt.

Auf der Ebene der Physik bedeutet dies: Die elektrische Feldverteilung ist nicht primär eine Ursache, die das Plasma formt, sondern vielmehr eine Konsequenz der großskaligen Plasmabewegungen und der Feldlinienkonfiguration. Indem konvektive Ströme und Feldlinienverschiebungen analysiert werden, werden die entstehenden Potentialverteilungen sichtbar. Wie einer der korrespondierenden Autoren der Studie, Yusuke Ebihara von der Kyoto University, betont, sind elektrische Kraft und Ladungsverteilung demnach beide Ergebnisse – nicht die treibenden Ursachen – der Plasmadynamik.

Räumliche Abhängigkeiten und Variabilität

Die beobachtete Umkehr ist nicht universell und konstant über alle Lagen. In Abhängigkeit von Höhe (L-Shell), lokalem Magnetzeitpunkt (MLT) und der externen Bedingung des Sonnenwinds variieren sowohl das Ausmaß als auch die Ausprägung der Ladungsverschiebungen. In niedrigen Äquatorhöhen und in speziellen lokalen Zeiten zeigt sich die stärkste Umkehr, während in höheren latitudinalen Zonen die klassische Erwartung in einigen Fällen weiterhin gilt. Diese räumliche Komplexität macht deutlich, dass einfache, zweidimensionale Modelle der Magnetosphäre oft nicht ausreichen.

Zusätzlich beeinflussen zeitlich variable Prozesse wie substorm activities, die Ausbildung von Stromsystemen in der Magnetosphäre und die Kopplung zur Ionosphäre die beobachteten Potenzialverteilungen. In Zeiten erhöhter geomagnetischer Aktivität können sich Muster schnell verändern, was die Bedeutung sowohl von Echtzeitbeobachtungen als auch vom Einsatz adaptiver Simulationsläufe unterstreicht.

Warum dieses Ergebnis für Weltraumwetter und Planetenforschung wichtig ist

Konvektion — der großskalige Fluss von Plasma innerhalb der Magnetosphäre — steuert viele dynamische Phänomene, die Satelliten, Kommunikation und Energieversorgungsnetze beeinflussen. Diese Prozesse sind eng mit elektrischen Feldern gekoppelt, die Partikel beschleunigen, Driftbewegungen erzeugen und somit die Struktur der Strahlungsgürtel formen. Eine präzisere Beschreibung der Ladungs- und Feldverteilungen ist deshalb direkt relevant für die Modellierung von Strahlungsgürteln, die Abschätzung von Strahlungsdosen für Raumfahrzeuge und die Vorhersage geomagnetischer Stürme.

Eine korrigierte Sicht auf die elektrische Architektur der Magnetosphäre verändert Modellannahmen, die von Vorhersagemodellen für Weltraumwetter verwendet werden. Bessere Modelle führen zu genaueren Prognosen über die Ausbreitung von Störungen, die Bewertung von Risiken für Satelliten (z. B. Elektronikschäden, Oberflächenladungen) und die Planung von Schutzmaßnahmen. Das betrifft sowohl operative Satellitensysteme als auch kritische Infrastrukturen auf der Erde, die durch induzierte Ströme beeinträchtigt werden können.

Über die Erde hinaus hat das Ergebnis breite Implikationen. Magnetisierte Planeten wie Jupiter oder Saturn weisen ebenfalls komplexe Plasmaflüsse und elektrische Felder auf. Die Mechanismen, die auf der Erde eine Umkehr der Ladungspolarität zwischen Äquator und Polen verursachen, könnten analog auch in den Magnetosphären anderer Planeten wirken. Ein verfeinertes Verständnis dieser Prozesse hilft, vergleichende Studien der Magnetosphären im Sonnensystem zu verbessern und die Interpretation von Daten aus Missionsarchiven und zukünftigen Raumsonden zu schärfen.

Nächste Schritte: Bessere Modelle und gezielte Beobachtungen

Die Forscher planen, Simulationen zu erweitern, um dynamischere Sonnenwindbedingungen abzudecken, einschließlich Schockstrukturen, variabler Magnetfeldkomponenten und transienter Plasmemechanismen. Darüber hinaus sollen multisatellitengestützte Datensätze über verschiedene Höhen und lokale Zeiten hinweg intensiver ausgewertet werden. Solche kombinierten Ansätze — hochaufgelöste Beobachtungen verbunden mit verfeinerten globalen Modellen — werden helfen, genauer zu bestimmen, wo und wann die Polaritätsumkehr auftritt und wie sie auf solare Stürme reagiert.

Im praktischen Bereich fließt diese Forschung direkt in Weltraumwetter-Vorhersagesysteme ein und beeinflusst das Design robuster Satellitenhardware. Durch das Wissen um potenzielle Oberflächen- und Feldladungen lassen sich Schutzkonzepte, Erdungsstrategien und Komponentenwahl optimieren, um die Anfälligkeit gegenüber geladenen Partikeln und Feldern zu verringern.

Diese Ergebnisse erinnern daran, dass selbst etablierte Vorstellungen der Raumfahrtphysik sich mit neuen Daten und moderner Rechenleistung verändern können. Die Magnetosphäre ist ein dynamisches, dreidimensionales System; ihr elektrisches Gefüge vollständig zu verstehen, ist sowohl für die Grundlagenforschung als auch für praktische Raumfahrtoperationen von zentraler Bedeutung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kombination aus Satellitenmessungen, globalen MHD-Simulationen und einer genaueren Betrachtung der geometrischen Feldkonfiguration einen Paradigmenwechsel in Bezug auf die räumliche Verteilung elektrischer Ladung in der erdnahen Magnetosphäre eingeleitet hat. Zukünftige Arbeiten werden darauf abzielen, diese Erkenntnisse zu verallgemeinern, Unsicherheiten zu quantifizieren und Vorhersageinstrumente für Weltraumwetter weiter zu verbessern.

Wichtige Schlüsselbegriffe in diesem Forschungsfeld sind: Magnetosphäre, elektrische Ladung, Äquatorpotential, Magnetohydrodynamik (MHD), Sonnenwind, Satellitenmessungen, Weltraumwetter, Strahlungsgürtel und geomagnetische Stürme. Ein integrierter Ansatz, der Beobachtung, Simulation und theoretische Analyse verbindet, ist notwendig, um robuste und verlässliche Modelle zu entwickeln, die sowohl den wissenschaftlichen Anforderungen als auch den operativen Bedürfnissen der Raumfahrtindustrie gerecht werden.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen