7 Minuten

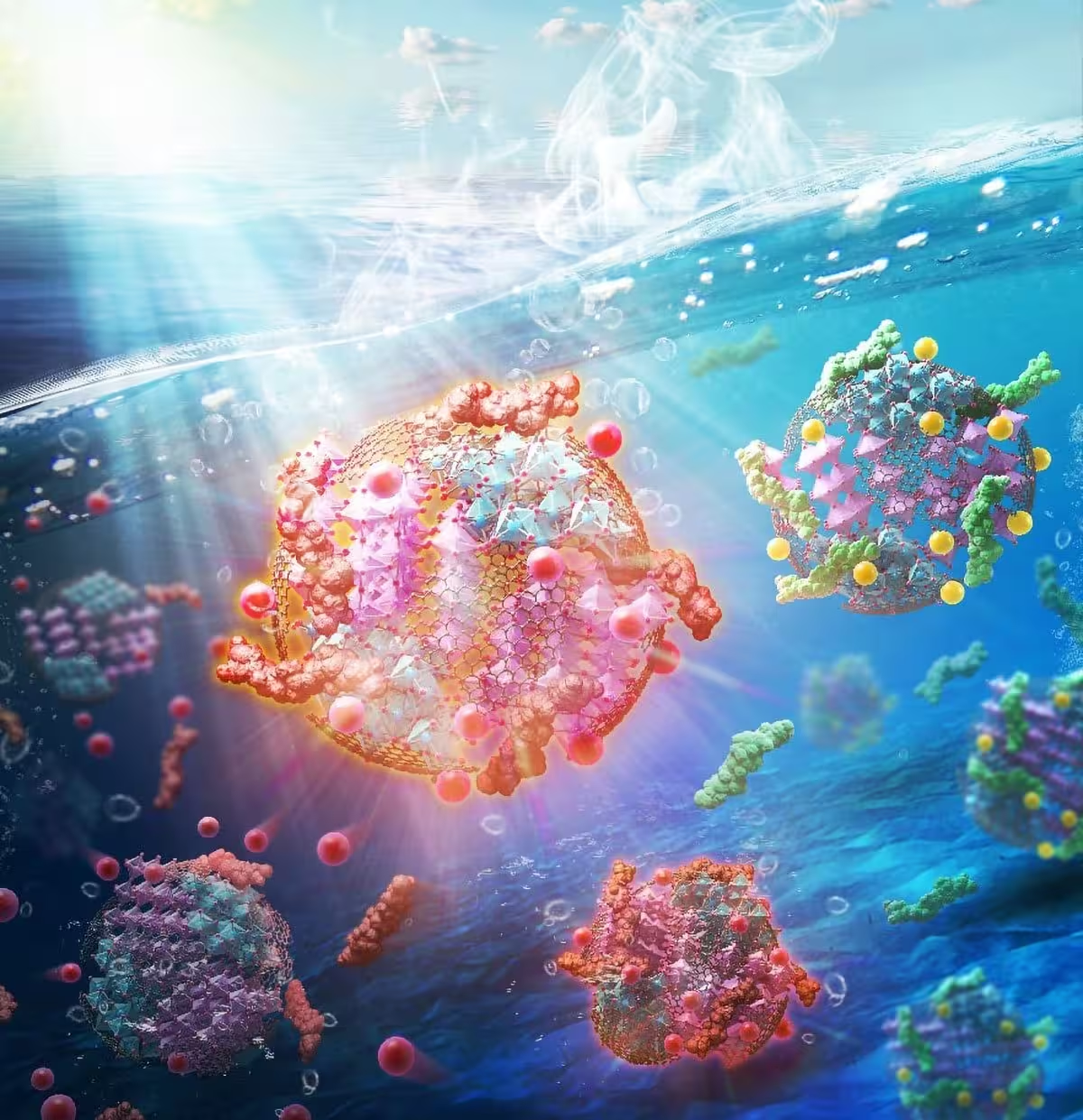

Forscherinnen und Forscher am Nagoya Institute of Technology haben alltägliche Kunststoffabfälle in ein multifunktionales, solarbetriebenes Material verwandelt, das sowohl Wasser reinigen als auch entsalzen kann. Das neue Komposit – hergestellt durch ein verfeinertes mechanochemisches Mahlverfahren – vereint Lichtabsorption, Wärmeerzeugung und Schadstoffadsorption in einem einzigen, kostengünstigen Partikel und könnte dazu beitragen, erschwingliche Technologien zur Wasseraufbereitung großflächig verfügbar zu machen. Diese Entwicklung verbindet Kunststoff‑Upcycling mit solarer Wasseraufbereitung und adressiert gleichzeitig Nachhaltigkeits- und Skalierbarkeitsfragen, die für die Implementierung dezentraler Wasserreinigungslösungen entscheidend sind.

How plastic and a ball mill became a water-cleaning catalyst

Das Team unter der Leitung von Associate Professor Takashi Shirai setzte eine Planetenkugelmühle (planetary ball mill) ein, um eine einfache Mischung aus Molybdäntrioxid (MoO3) und Polypropylen – dem allgegenwärtigen Verpackungskunststoff – mechanisch in ein geschichtetes Komposit umzuwandeln. Fein abgestimmte Mahlparameter wie Rotationsgeschwindigkeit, Mahlzeit‑Zusammensetzung, Mahlzeitdauer und Füllgrad trieben chemische und physikalische Umwandlungen voran, die zur Bildung von Wasserstoff‑Molybdänbronze (HxMoO3–y), Molybdändioxid (MoO2) und aus dem Polypropylen gewonnenem Aktivkohle‑ähnlichem Kohlenstoff führten. Durch mechanische Aktivierung wurden Partikelgrößen reduziert, Grenzflächen vergrößert und reaktive Zentren geschaffen, die das spätere Zusammenspiel von Photokatalyse, Photothermie und Adsorption begünstigen.

Die mechanochemische Synthese – also die Auslösung chemischer Reaktionen mittels mechanischer Energie – bietet in diesem Kontext mehrere Vorteile: Sie vermeidet hochtemperierte, energieintensive Zwischenschritte konventioneller Festkörperreaktionen, reduziert Prozess‑Energiebedarf und ermöglicht gleichzeitig die Umwandlung von Abfallkunststoffen in funktionelle Kohlenstoffkomponenten. Im Vergleich zu klassischen Syntheserouten für fortgeschrittene Photokatalysatoren ist das beschriebene Verfahren energieeffizienter und potenziell kostengünstiger, weil es einfache Ausgangsstoffe (MoO3 und post‑consumer Polypropylen) und skalierbare Mahltechnik nutzt. Zudem eröffnet die Methode Wege zur Kombination von Upcycling und Wertschöpfung in einer einzelnen Prozessstufe, was die Kreislaufwirtschaft (circular economy) von Kunststoffen fördert.

Diese neuartigen Wasserstoff‑Molybdänbronze/Molybdändioxid‑Kohlenstoff‑Kompositpartikel zeigen eine außergewöhnliche photothermale Grenzflächenverdampfungsrate, ein breitbandiges photokatalytisches Wirkspektrum zur Eliminierung organischer Wasserverunreinigungen und ausreichende Adsorptionskapazitäten für Schwermetallionen auch im Dunkeln. Ihre Kombination aus Photokatalyse, Photothermie und Adsorption macht sie zu aussichtsreichen Bausteinen für großskalige, erschwingliche Technologien zur Wasseraufbereitung.

One material, multiple purification modes

Was diese Komposite besonders auszeichnet, ist ihre Multifunktionalität und die enge Verzahnung verschiedener Reinigungsmodi in einem Material. In labortechnischen Tests zeigten die Partikel eine breitbandige Lichtabsorption über ultraviolette (UV), sichtbare (VIS) und nahe Infrarot‑Wellenlängen (NIR). Dieses Absorptionsverhalten ermöglicht zwei sonnengetriebene Prozesse, die simultan und komplementär arbeiten:

- Photokatalytischer Abbau: Unter Belichtung wirken die Molybdänoxid‑Phasen als Photokatalysatoren, die durch Erzeugung von Elektron‑Loch‑Paaren und anschließende Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) organische Kontaminanten in weniger schädliche Moleküle zerlegen. Solche Photokatalyseprozesse sind relevant für die Entfernung von Pestiziden, pharmazeutischen Rückständen oder anderen organischen Mikroschadstoffen in Wasser.

- Photothermale Verdampfung: Durch plasmonähnliches Verhalten und eine starke Licht‑zu‑Wärme‑Konversion wird die Wasseroberfläche an der Partikel‑Wasser‑Grenzfläche schnell erwärmt, was eine beschleunigte Verdampfung des Wassers begünstigt und somit die solarbetriebene Entsalzung (Solar‑Desalination) ermöglicht. Diese photothermale Schnittstelle ist besonders effizient, wenn die Partikel an schwimmenden Substraten oder in schwammartigen Matten integriert werden, da sie lokal die Verdampfungsrate steigert, ohne das gesamte Wasservolumen zu erhitzen.

Über die lichtabhängigen Mechanismen hinaus stellt der im Komposit erhaltene, sauerstoffhaltige Aktivkohle‑ähnliche Kohlenstoff eine Vielzahl an Adsorptionsstellen für Schwermetallionen bereit. Das bedeutet, dass das Material auch bei Dunkelheit Schadstoffe wie Pb2+, Cd2+ oder Cu2+ adsorbieren kann, was den Einsatz in wechselnden Tageslichtbedingungen ermöglicht. Zusätzlich zeigte das Komposit Brønsted‑Säure‑katalytische Aktivität, was seine chemische Vielseitigkeit für den Abbau bestimmter organischer Verbindungen erweitert und synergistisch mit der Photokatalyse wirken kann. Kombinationen von Adsorption und Katalyse steigern die Gesamteffizienz der Wasserreinigung, da adsorbierte Schadstoffe lokal konzentriert und anschließend durch katalytische Prozesse weiter abgebaut werden können.

Why this matters: scalability, cost and circularity

Viele vielversprechende Photokatalysatoren sind teuer oder nur schwer skalierbar herstellbar, weil sie auf seltenen Elementen, komplexen Nanofabrikationsschritten oder energieintensiven Hochtemperaturprozessen basieren. Im Gegensatz dazu beginnt der Ansatz der Nagoya‑Forscher mit preiswertem MoO3 und weit verbreitetem Polypropylen‑Abfall und verwendet eine mechanisch skalierbare Mahltechnik. Durch die Nutzung eines etablierten Verfahrens wie des Kugelmahlens lassen sich die Komponenten in größeren Mengen erzeugen, ohne dass teure Reaktionskammern oder vakuumbasierte Methoden erforderlich wären. Das Ergebnis ist ein erschwinglicher, multifunktionaler Partikel, der sich für dezentrale Wasserbehandlung, Notfallentsalzung oder als Bauteil in hybriden Solarreinigungssystemen eignet.

Stellen Sie sich ein kostengünstiges Panel oder eine schwimmende Matte vor, die mit diesen Kompositen beschichtet sind: Unter Sonneneinstrahlung würden sie Wasser lokal verdampfen und Kondenswasser erzeugen, während organische Verunreinigungen photokatalytisch abgebaut und Metallionen adsorptionstechnisch zurückgehalten werden. Eine solche integrierte Funktionsweise reduziert die Notwendigkeit mehrerer separater Behandlungsschritte (z. B. Vorbehandlung, Membranentsalzung, chemische Adsorption), vereinfacht die Systemarchitektur und kann sowohl Infrastruktur‑ als auch Wartungskosten senken. Insbesondere für Regionen mit begrenzter Energieinfrastruktur und akutem Wasserstress bieten solche Low‑Tech/High‑Value‑Materialien eine praktikable Alternative zu energieintensiven Großanlagen.

Next steps and broader applications

Als nächster Schritt planen die Forscher, die Mahlparameter weiter zu verfeinern und die mechanochemische Strategie auf andere Oxide (z. B. TiO2, Fe2O3, V2O5) und unterschiedliche Kunststofftypen (z. B. PE, PET, PS) anzuwenden. Ziel ist es, eine breitere Materialbibliothek solaraktiver, upgecyclter Komposite aufzubauen, die auf verschiedene Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Durch gezielte Variation der Ausgangsmaterialien und der mechanischen Energiezufuhr lassen sich elektronische Eigenschaften, Oberflächenchemie und Adsorptionsverhalten steuern, um optimale Kombinationen für spezifische Schadstoffprofile zu erzielen.

Die Forscher erwarten, dass ähnliche All‑in‑One‑Katalysatoren vorhandene Materialien verbessern, neue Konzepte der Wasserreinigung ermöglichen und zur Entwicklung kreislauforientierter Lösungen beitragen, die Kunststoffabfälle in langfristig nutzbare Technologien binden. Beispiele für weiterführende Anwendungen sind die Integration in modulare Wasseraufbereitungsgeräte für abgelegene Gemeinden, die Kombination mit Solarthermie‑Systemen zur Effizienzsteigerung oder die Herstellung von wiederverwendbaren Filtern, die durch mechanische Regeneration verlängert werden können.

Die Studie, veröffentlicht in ACS Applied Materials & Interfaces, demonstriert einen konkreten Weg, Kunststoff‑Upcycling mit solarbetriebener Wasserbehandlung zu koppeln — ein Zusammenspiel von Umweltsanierung und Materialinnovation, das in Regionen mit Wasserknappheit und limitierten Ressourcen von großer Bedeutung sein könnte. Die Publikation liefert experimentelle Evidenz, charakterisiert Materialphasen (z. B. HxMoO3–y, MoO2, karbonischer Kohlenstoff), und legt Messdaten zu optischen, thermischen und adsorptiven Eigenschaften vor, die als Grundlage für weitergehende Optimierungen dienen.

Technology to watch

Wichtige technische Begriffe und Forschungsschwerpunkte, die in diesem Feld zu beobachten sind, umfassen: mechanochemische Synthese, mechanochemisches Mahlen, Wasserstoff‑Molybdänbronze, photothermale Verdampfung, Photokatalysator, Solarentsalzung, Aktivkohle‑Adsorption, Schwermetallentfernung, Kunststoff‑Upcycling und kreislauforientierte Materiallösungen. Zusammen zeigen diese Ansätze Wege zu praktischen, kostengünstigen Designs für die Wasserreinigung, die Sonnenlicht und Abfallmaterialien nutzen, anstatt allein auf seltene oder teure Komponenten zu setzen. Zukünftige Arbeiten sollten Messungen zur Langzeitstabilität, Regenerationsfähigkeit und zur Wirkung unter realen Wasserbedingungen (Brackwasser, Meerwasser, kontaminierte Süßwasserquellen) fokussieren, ebenso wie Lebenszyklusanalysen (LCA) und techno‑ökonomische Bewertungen, um das Potenzial für industrielle Anwendung zu verifizieren.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen