6 Minuten

New electron-beam method converts adamantane into pristine nanodiamonds

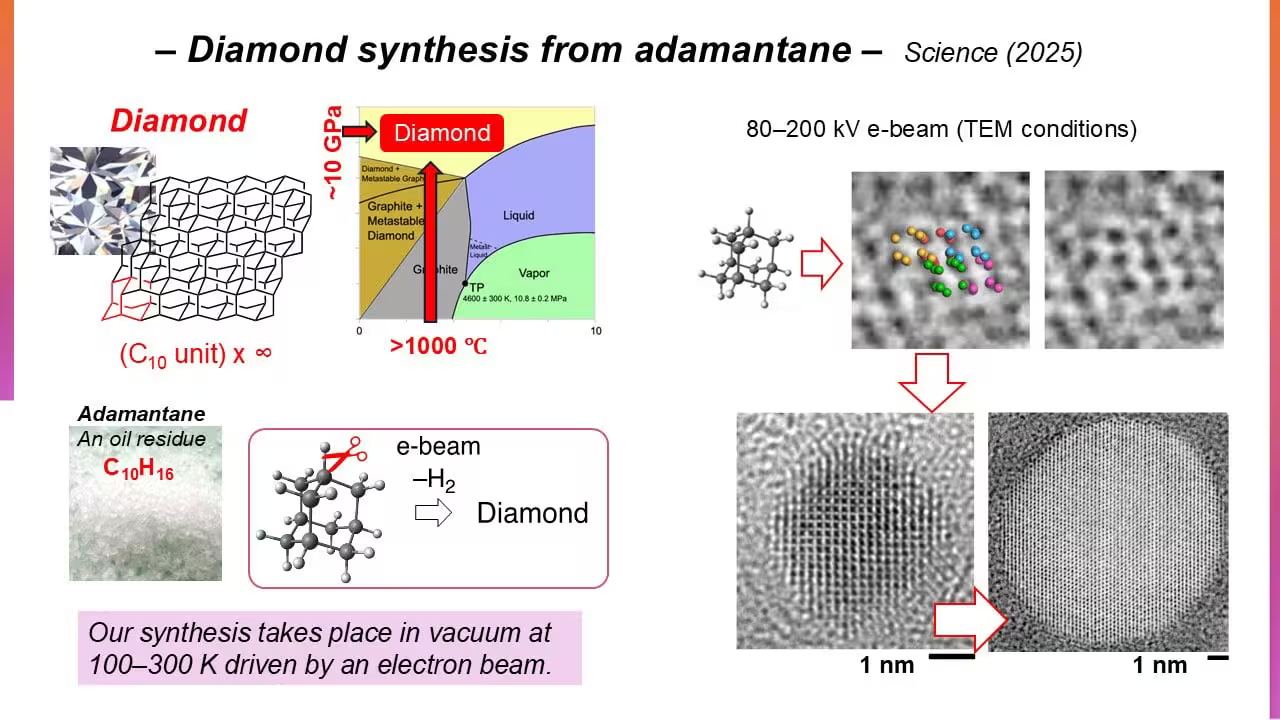

Forscher haben eine Niederdruck‑Methode auf Basis von Elektronenstrahlen entwickelt, die das Kohlenstoffkäfig‑Molekül Adamantan (C10H16) in nahezu fehlerfreie Nanodiamanten umwandelt. Die von Professor Eiichi Nakamura und seinem Team an der Universität Tokio geleitete Technik ermöglicht die Bildung kristalliner Diamantstrukturen, während sie die typischen starken Strahlenschäden an organischen Materialien weitgehend vermeidet. Diese Entdeckung könnte die Einsatzmöglichkeiten der Elektronenmikroskopie, der Elektronenlithografie und der Materialsynthese deutlich erweitern und neue Wege für die Herstellung nanoskaliger, hartkohlenstoff‑basierter Komponenten eröffnen.

Scientific background and why adamantane matters

Die Synthese von Diamant erforderte bislang meist extreme Bedingungen: Drücke im Bereich von Dutzenden Gigapascal und Temperaturen von mehreren tausend Kelvin oder spezialisierte Chemical Vapor Deposition (CVD)‑Umgebungen, in denen Diamant nur metastabil gebildet wird. Adamantan stellt einen alternativen Ausgangspunkt dar. Strukturell weist Adamantan dasselbe tetraedrische Kohlenstoffgerüst auf wie Diamant, wodurch es sich als natürlicher molekularer Vorläufer zur Bildung eines dreidimensionalen Diamantgitters im Nanomaßstab anbietet.

Die Umwandlung von Adamantan in Diamant erfordert gezielte Spaltung von C–H‑Bindungen, sodass C–C‑Bindungen zwischen benachbarten Molekülen entstehen und das starre sp3‑verknüpfte Netzwerk charakteristisch für Diamant aufgebaut wird. Frühere experimentelle Hinweise aus der Massenspektrometrie deuteten darauf hin, dass Einkomponenten‑Ionisationen die Spaltung solcher Bindungen auslösen können. Massenspektrometrie arbeitet jedoch in der Gasphase und kann weder feste Zustand‑Assemblierung zeigen noch die entstandenen Festkörperstrukturen isoliert beobachten. Deshalb war ein in situ‑gekoppelter Ansatz in der kondensierten Phase nötig, um die tatsächliche Reaktionsdynamik und das Wachstum nanoskaliger Diamantkerne zu verfolgen.

Experiment details: TEM-driven synthesis under low pressure

Um die Umwandlung direkt zu beobachten und zu steuern, nutzte das Forscherteam Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), um submikronale Adamantan‑Kristalle mit Elektronen mit Energien zwischen 80 und 200 keV zu bestrahlen. Die Proben wurden im Vakuum gehalten und bei Temperaturen von 100 bis 296 K untersucht. Zeitaufgelöste TEM‑Aufnahmen ermöglichten eine direkte Visualisierung der molekularen Umordnung und Polymerisation im Verlauf von Sekunden bis zu einigen Dutzend Sekunden.

Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahmen zeigen die Anordnung von Adamantan‑Molekülen zu Diamantstrukturen unter Elektronenbestrahlung. Credit: Nakamura et al. CC-BY-ND

Entscheidend für den Erfolg der Methode ist die Probenvorbereitung: Durch gezielte Kontrolle molekularer Eigenschaften und präziser Anpassung der Bestrahlungsparameter löst der Elektronenstrahl selektive C–H‑Spaltungen aus und ermöglicht gleichzeitig die Rekombination zu einem kubischen Diamantgitter. Unter längerer Bestrahlung beobachtete das Team die Entstehung sphärischer, nahezu fehlerfreier kubischer Nanodiamanten mit Durchmessern von bis zu etwa 10 nm, begleitet von der Freisetzung von Wasserstoffgas. Andere Kohlenwasserstoff‑Präkursoren erzeugten nicht dasselbe Ergebnis, woraufhin Adamantans besondere Eignung als Nanodiamant‑Vorläufer hervorgehoben wurde.

Professor Nakamura, der Jahrzehnte an synthetischer Chemie und quantenchemischer Modellierung kombiniert hat, erläuterte die Motivation: „Computergestützte Daten zeigen virtuelle Reaktionspfade, aber ich wollte das Ergebnis mit eigenen Augen sehen. Unter TEM‑Spezialisten gilt die Annahme, dass organische Moleküle unter einem Elektronenstrahl schnell zersetzen. Meine Forschung seit 2004 war immer wieder ein Versuch zu zeigen, dass dies unter kontrollierten Bedingungen nicht zwangsläufig so sein muss.“

Key discoveries and wider implications

Die Beobachtungen des Teams widerlegen eine langjährige Annahme: Elektronen zerstören organische Moleküle nicht nur ungerichtet; unter geregelten Bedingungen können sie kontrollierte chemische Reaktionen antreiben, die zur Bildung komplexer, geordneter Festkörper führen. Die praktischen Implikationen sind vielfach:

- Neue Wege zur Synthese von Nanodiamanten und dotierten Diamant‑Quantenpunkten, die für Quantensensorik und Quanteninformatik von Interesse sind. Insbesondere lassen sich durch gezielte Dotierung lokal definierte NV‑Zentren (Stickstoff‑Vakanzen) einfügen, die als optisch aktive Quantenzustände dienen können.

- Verbesserte Methoden, organische Reaktionen direkt innerhalb eines Elektronenmikroskops zu untersuchen und zu manipulieren, was die in situ‑Charakterisierung für Materialwissenschaften und Oberflächenengineering erheblich verbessert. Solche direkten Beobachtungen erlauben Einblicke in Mechanismen wie Radiolyse, knock‑on‑Effekte und die Rolle von Sekundär‑Elektronen im Reaktionsprozess.

- Eine mögliche Erklärung für exotische Diamantbildung in der Natur — etwa in Meteoriten, im Umfeld von radioaktiven Uran‑lagerstätten oder durch kosmische Strahlung — wo hochenergetische Teilchen‑Irradiation solid‑state Diamantbildung induzieren könnte. Die Studie liefert ein plausibles Modell, wie lokale energetische Einträge kristalline Kohlenstoffphasen formen können, ohne die klassischen extremen Druck‑/Temperaturbedingungen.

Future prospects and next steps

In zukünftigen Arbeiten wird erwartet, dass die Forscher Dotierungsstrategien optimieren, Skalierungswege untersuchen und diese Niederdruck‑Methode mit Oberflächenmusterungs‑Techniken koppeln. Insbesondere sind folgende Forschungsrichtungen naheliegend:

- Systematische Untersuchung der Einbringung von Fremdatomen wie Stickstoff, Bor, Silizium oder Übergangsmetallen während der Elektronenbestrahlung, um gezielt elektronische Zustände für Quantenanwendungen zu erzeugen.

- Kontrolle der Nanodiamant‑Größenverteilung und der Defektdichte durch Variation von Bestrahlungsdosis, Energie, Temperatur und Präparationschemie — wichtige Parameter, um reproduzierbare Quantenoptische Eigenschaften zu erzielen.

- Integration des Verfahrens in lithografische Workflows: lokal fokussierte Elektronenstrahlen könnten dazu dienen, nanometergenaue Diamantmuster auf Oberflächen zu schreiben, was für Sensoren, Photonentransporter und robuste Nanoelektronik interessant ist.

Wenn das Prinzip auf andere molekulare Gerüste mit gezielt entworfener Bindungsschwäche übertragbar ist, könnte dies eine breitere Klasse von strahlgetriebenen Synthesen für harte Kohlenstoffmaterialien und neuartige Bauelemente eröffnen. Die Übertragung auf großflächige Proben sowie die Entwicklung von Batch‑Prozessen bleiben technische Herausforderungen, die sich durch Materialdesign, Strahlformung und Prozessautomatisierung angehen lassen.

Expert Insight

Dr. Laura Chen, eine Materialphysikerin, die nicht an der Studie beteiligt war, kommentiert: „Diese Arbeit verändert unser Verständnis der Wechselwirkung zwischen Strahl und Materie. Anstatt Elektronen ausschließlich als bildgebende Sonden zu betrachten, zeigt das Team, dass sie präzise synthetische Werkzeuge sein können. Die Kombination von molekularem Design mit in situ‑TEM schafft eine leistungsfähige Plattform, um Materialien auf atomarer Ebene entstehen zu sehen und gezielt herzustellen.“

Conclusion

Die Elektronenstrahlverwandlung von Adamantan zu nahezu fehlerfreien Nanodiamanten ist das Ergebnis einer rund zwanzigjährigen Forschungsambition: ein kontrollierter Niederdruck‑Weg zur direkten Synthese kristalliner Diamanten im Nanomaßstab unter einem Elektronenstrahl. Indem die Studie demonstriert, dass Elektronen konstruktive Chemie koordinieren können statt nur indiscriminater Zerstörung, öffnet sie neue Möglichkeiten für in situ Materialsynthese, die Herstellung von Quantenpunkten und die grundlegende Erforschung energiereicher, teilcheninduzierter Chemie. Langfristig könnten solche Verfahren die Produktion von diamantbasierten Quantensensoren, robusten nanoelektronischen Bauteilen und neuen hybridem Materialdesigns signifikant beeinflussen.

Technisch gesehen erhöht die Arbeit die Relevanz von Parametern wie Strahlendosis, Elektronenenergie, Probentemperatur und Oberflächenchemie für kontrollierte Festkörperreaktionen. Aus perspektivischer Sicht schafft sie eine Schnittstelle zwischen theoretischer Quantenchemie, organischer Synthese und hochauflösender Mikroskopie — ein interdisziplinäres Feld, das sowohl grundlegende wissenschaftliche Fragen adressiert als auch industrielle Anwendungen im Blick hat.

Zusammenfassend zeigt die Studie, dass molekulares Design, kombiniert mit streng kontrollierter Elektronenbestrahlung, ein leistungsfähiges Rezept ist, um aus wohl definierten organischen Vorläufern hochkristalline sp3‑Kohlenstoffstrukturen zu erzeugen. Weitere Arbeit wird nötig sein, um Prozessrobustheit, Dotierungsregularität und Skalierbarkeit zu verbessern — doch die Richtung ist klar: Elektronenmikroskope werden nicht nur beobachten, sie werden zunehmend Werkzeuge zur gezielten Materialherstellung.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen