9 Minuten

Pristine relics: what astronomers mean by "metal-poor"

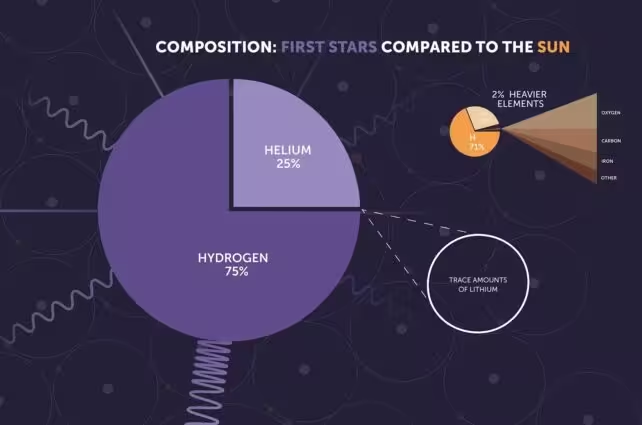

Das Universum begann mit einer sehr einfachen chemischen Palette: Wasserstoff und Helium, gebildet während der Primordialen Nukleosynthese (Big Bang Nucleosynthesis), mit winzigen Spuren von Lithium und wenigen leichten Isotopen. Alle schwereren Elemente — Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen und darüber hinaus — entstanden später in Sternen oder bei ihren explosiven Endstadien. Für Astronomen wird jedes Element, das schwerer als Helium ist, allgemein als "Metall" bezeichnet. Die Metallizität eines Sterns (die relative Häufigkeit dieser Elemente im Vergleich zu Wasserstoff) liefert daher einen direkten Hinweis auf seine Herkunft: Eine niedrige Metallizität deutet in der Regel auf eine frühere Entstehungszeit in der kosmischen Geschichte hin.

Die Messung der Metallizität erfolgt überwiegend mit Spektroskopie: Das Licht eines Sterns wird in seine Wellenlängen zerlegt, und Absorptionslinien zeigen die chemischen Fingerabdrücke verschiedener Elemente. Sehr niedrige Werte von [Fe/H] (Eisen relativ zu Wasserstoff) und charakteristische Häufigkeitsverhältnisse wie [C/Fe] oder [Mg/Fe] weisen darauf hin, dass das Gas nur durch eine oder wenige frühere Supernovae angereichert wurde oder sogar direkt Erbgut aus der ersten Sternengeneration trägt. Diese ersten Sterne, die sogenannten Population-III-Sterne, galten lange als sehr massereich und kurzlebig; durch ihre Supernovae haben sie das interstellare Medium erstmals mit schweren Elementen versorgt.

Technisch betrachtet liefern spektrale Linien nicht nur absolute Elementmengen, sondern auch Hinweise auf physikalische Bedingungen wie Temperatur, Gravitation (log g) und turbulente Bewegungen in der Sternatmosphäre. Hochaufgelöste Spektren ermöglichen die Messung schwacher Linien und isotopischer Signaturen, die für das Verständnis der frühen chemischen Entwicklung unerlässlich sind. Insbesondere bei sehr metallarmen Sternen sind Signal-zu-Rausch-Verhältnis, Instrumentalauflösung und die Behandlung von NLTE-Effekten (Nicht-LTE) entscheidend, um verlässliche Häufigkeiten zu bestimmen.

Discovery of SDSS J0715-7334 and what makes it exceptional

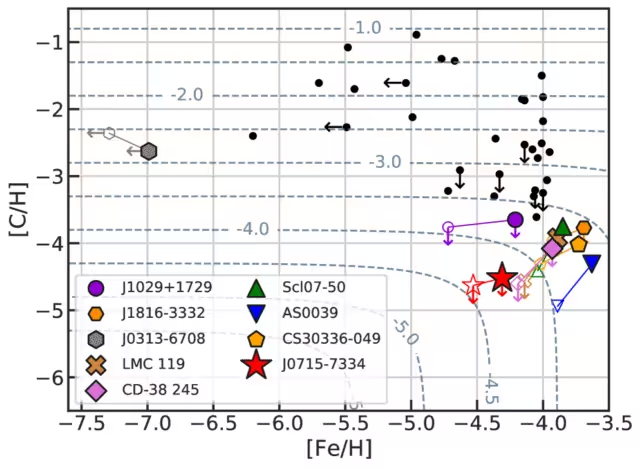

Astronomen haben einen Roten Riesenstern, SDSS J0715-7334, im Halo der Großen Magellanschen Wolke (Large Magellanic Cloud, LMC) identifiziert, dessen chemisches Muster zu den bisher niedrigsten gemessenen Metallizitäten gehört. Spektroskopische Analysen zeigen Eisen- und Kohlenstoffhäufigkeiten, die so gering sind, dass viele ferne, extrem metallarme Galaxien immer noch in etwa zehnmal mehr Metalle enthalten. Das macht SDSS J0715-7334 zum nächsten Analogen, den wir zu einem primordialen, nahezu unberührten Stern besitzen.

Illustration, die den Anteil der Elemente eines Erstgenerationssterns gegenüber der Sonne zeigt. Sterne der ersten Generation bestehen nahezu ausschließlich aus Wasserstoff und Helium, während die Sonne auch schwerere Elemente enthält, die Astronomen als Metalle bezeichnen. (NASA/ESA/CSA/STScI)

Ausführliche Häufigkeitsverhältnisse deuten darauf hin, dass SDSS J0715-7334 wahrscheinlich zur zweiten Sterngeneration gehört, gebildet aus Gas, das von einem einzelnen massereichen Vorläufer angereichert wurde. Die Modellierung der beobachteten Verhältnisse — insbesondere von Magnesium, Eisen und anderen Alpha-Elementen — legt nahe, dass die anreichernde Supernova einen Vorläufer mit einer Masse von etwa ~30 Sonnenmassen hatte. Das ist bemerkenswert: Theoretische Erwartungen für Population-III-Sterne betonen oft extrem hohe Massen (hundertfaches Solarmasse-Bereich), sodass eine weniger massereiche, metallerzeugende Supernova ein alternatives Szenario für die frühe chemische Anreicherung bietet.

Die Bestimmung eines Vorläufermassenbereichs basiert auf Vergleichen der beobachteten Elementverhältnisse mit Nukleosynthese-Modellen verschiedener Supernova-Typen (z. B. Kernkollaps-Supernovae, Fallback-Szenarien, und asymmetrische Explosionen). Solche Modelle berücksichtigen Abkühlungsprozesse, Mischungsgrade und Energetik der Explosion; Abweichungen von Modellvorhersagen können auf unterschiedliche Explosionsmechanismen oder auf spätere Mischeffekte im interstellaren Medium hinweisen.

Ein Log-Graph, der Sterne mit sehr niedriger Metallizität nach Kohlenstoff- vs. Eisenhäufigkeit darstellt. SDSS J0715-7334 weist sowohl das niedrigste Kohlenstoff- als auch Eisenverhältnis auf. (Ji, et al., arXiv)

Eine weitere auffällige Eigenschaft ist der außergewöhnlich niedrige Kohlenstoffgehalt dieses Sterns. Massive frühe Sterne produzieren typischerweise durch den CNO-Zyklus während der Heliumbrennphase beträchtliche Mengen an Kohlenstoff und Sauerstoff. Der geringe Kohlenstoffanteil in SDSS J0715-7334 legt nahe, dass die Entstehungswolke eine effiziente Staubkühlung erfahren hat, wodurch früh kleine, niedrigmassige Sterne gebildet werden konnten. Staubunterstützte Abkühlung ist einer der Wege — neben der feinstrukturbedingten Abkühlung durch C und O —, die die Gas-Temperatur senken und die Fragmentierung in langlebige, niedrigmassige Sterne ermöglichen.

Physikalisch kann Staubkühlung in sehr metalarmen Umgebungen den thermischen Druck reduzieren und so den Jeans-Massenschwellenwert verringern. Infolgedessen können Fragmente mit kleinen Massen kollabieren, was die Bildung von Sternen begünstigt, die noch heute beobachtbar sind. Die genaue Rolle von Staub, Molekülbildung (z. B. H2) und radiativer Rückkopplung bleibt ein aktives Forschungsfeld; Beobachtungen von Sternen wie SDSS J0715-7334 liefern jedoch wichtige empirische Randbedingungen.

Implications for early star formation and nearby searches

Die Entdeckung eines so chemisch primitiven Sterns im Halo der LMC ist aus mehreren Gründen bedeutsam. Erstens zeigt sie, dass Relikte der ersten stellarer Generationen im lokalen Universum überdauern können und somit mit hochauflösender Spektroskopie zugänglich sind. Zweitens liefern die abgeleitete Vorläufermasse und das Abundanzmuster wichtige Informationen für Modelle der initialen Massenfunktion (IMF) der frühesten Sterne sowie für die Arten von Supernovae, die nachfolgende Generationen mit schweren Elementen versorgten.

Die Zusammensetzung der frühen IMF hat direkte Konsequenzen für die ionisierende Photonenausbeute, die frühe Reionisation und die Entwicklung von Galaxien. Wenn eine relevante Fraktion der ersten Sterne moderat massereich (z. B. ~10–50 M☉) statt extrem massereich war, verändert das die Erwartung an die Häufigkeit von Pair-Instability-Supernovae und die Gesamtproduktion bestimmter Elemente. Beobachtungen von Relikten mit spezifischen Elementverhältnissen helfen, diese theoretischen Annahmen zu testen und die chemische Evolution in kosmologischen Simulationen besser zu kalibrieren.

Kinematische Daten fügen ein weiteres Puzzleteil hinzu: Die Bewegung von SDSS J0715-7334 innerhalb der LMC deutet darauf hin, dass es sich nicht um einen vorübergehenden Eindringling aus der Milchstraße handelt, sondern wahrscheinlich im halo des Zwerggalaxien-Systems entstanden ist. Das stärkt die Annahme, dass Satellitengalaxien wie die LMC besonders vielversprechende Fundorte für weitere alte, metallarme Sterne sind. Solche Satellitensysteme können Regionen mit relativ geringer Sternentstehungsrate und langsamer chemischer Evolution bieten, in denen frühe Relikte erhalten bleiben.

Beobachtungstechnisch baut dieser Fund auf großflächigen Durchmusterungen und gezielten Nachverfolgungen mit hochauflösender Spektroskopie auf. Breitfeld-Surveys identifizieren Kandidaten mit niedriger Metallizität, die dann mit Teleskopen großer Öffnung (8–10 m-Klasse und zukünftig ELTs) sowie mit empfindlichen Instrumenten genauer untersucht werden. Ergänzende Studien im nahen Infrarot mit Raumobservatorien wie dem James Webb Space Telescope (JWST) und in der Zukunft mit Extremely Large Telescopes (ELTs) ermöglichen eine zweigleisige Strategie: Metallarme Sterne in der Nähe aufspüren und ihre chemischen Signaturen mit jenen ferner, nieder-metallischer Galaxien vergleichen, die im frühen Universum sichtbar sind.

Für die Suche nach weiteren Relikten sind einige methodische Aspekte wichtig:

- Systematische Auswahlkriterien in photometrischen Katalogen, die auf spezifische Farben und Spektralindices abzielen, welche auf niedrige Metallizität hinweisen.

- Frühzeitige Validierung mit mittelauflösender Spektroskopie, bevor hochauflösende, zeitaufwändige Beobachtungen beantragt werden.

- Berücksichtigung von NLTE- und 3D-Effekten in der spektralen Analyse, um systematische Unsicherheiten zu minimieren.

- Synergien zwischen Beobachtungen und Nukleosynthese-Modellen, um plausible Vorläufer-Explosionen und Anreicherungswege zu identifizieren.

Insgesamt eröffnen Funde wie SDSS J0715-7334 ein Fenster in die frühesten Kapitel der Sternentstehung und bieten eine Möglichkeit, lokale chemische Aufzeichnungen direkt mit Beobachtungen des hochrotverschobenen Universums zu verbinden.

Expert Insight

"Lokale Fossilsternen liefern ein direktes chemisches Archiv der ersten Supernovae", sagt Dr. Elena Márquez, Astrophysikerin mit Schwerpunkt stellare Archäologie. "SDSS J0715-7334 ist ein seltenes Labor: Sein niedriges Kohlenstoff- und Eisenmuster zeigt, dass Staubkühlung früh eine bedeutende Rolle spielte und dass einige Überreste der ersten Generation von weniger massereichen Vorläufern stammen als früher angenommen. Systematische Durchsuchungen in den Halos von Zwerggalaxien werden diese Stichprobe erweitern und unsere Modelle zur frühen chemischen Evolution verfeinern."

Dr. Márquez betont, dass interdisziplinäre Ansätze — von Beobachtung über numerische Simulationen bis hin zu Nukleosynthese-Rechnungen — entscheidend sind, um die vollständige Geschichte zu rekonstruieren. Sie verweist außerdem auf die Bedeutung präziser Datensätze: genaue Photometrie, Langzeit-Kinematikmessungen und eine solide Fehlerrechnung bei der Abundanzbestimmung sind Voraussetzung, damit solche lokalen Fossilien als reliable Referenzpunkte dienen können.

Conclusion

SDSS J0715-7334 gilt als einer der chemisch ursprünglichsten Sterne, die bisher gefunden wurden, und liegt entscheidenderweise in unserer kosmischen Nachbarschaft innerhalb der Großen Magellanschen Wolke. Sein einzigartiges Abundanzmuster schärft unser Verständnis dafür, wie die ersten schweren Elemente produziert und in nachfolgende Generationen eingemischt wurden, und hebt Satellitengalaxien als ergiebiges Terrain für die Suche nach nahezu unberührten Sternen hervor. Durchgehende spektroskopische Durchmusterungen, verbesserte Analyseverfahren und die nächste Generation von Großteleskopen werden es Astronomen erlauben, ein vollständigeres Inventar dieser stellaren Fossilien zu erstellen und lokale chemische Archive direkt mit Beobachtungen des hochrotverschobenen Universums zu verknüpfen.

Langfristig ermöglichen solche Studien nicht nur Rückschlüsse auf einzelne Explosionen und deren Vorläufer, sondern auch auf großräumige Prozesse der Galaxienbildung, Rekombination und Reionisation. Die Kombination aus detaillierten lokalen Messungen und großmaßstäblichen kosmologischen Simulationen wird dazu beitragen, die Verteilung von Metallen, die frühe Entwicklung der Galaxien-Halos und die Veränderung der initialen Massenfunktion über kosmologische Zeiten zu klären. SDSS J0715-7334 ist daher nicht nur ein einzelner Befund, sondern ein Baustein in einem viel größeren Bestreben, die chemische und dynamische Geschichte des Universums zu entschlüsseln.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen