10 Minuten

Wiederkehrende schlechte Träume und Albträume sind mehr als nur unangenehme Nächte — neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sie ein frühes Anzeichen für künftigen Abbau der Gehirnfunktion sein könnten. Eine longitudinale Analyse zeigt, dass häufige Albträume in der mittleren und späteren Lebensphase mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für kognitive Beeinträchtigungen und Demenz korrelieren, besonders bei Männern.

Was die Studie untersuchte und warum das wichtig ist

Um Zusammenhänge zwischen Traumerleben und Gehirngesundheit zu untersuchen, werteten Forschende zusammengeführte Daten aus drei großen US-amerikanischen Längsschnittstudien zu Alterung und Gesundheit aus. Die Teilnehmer waren zu Studienbeginn dementenfrei und wurden in zwei Altersgruppen eingeteilt: eine mittlere Altersgruppe (35–64 Jahre) und eine ältere Kohorte (79+). Die Ausgangsdaten stammten aus Fragebögen, die zwischen 2002 und 2012 ausgefüllt wurden und danach fragten, wie häufig die Teilnehmenden schlechte Träume oder Albträume erlebten (Albträume wurden dabei als Träume definiert, die einen aus dem Schlaf aufwecken).

Die Teilnehmenden wurden im Mittel über neun Jahre in der mittleren Altersgruppe und fünf Jahre in der älteren Gruppe nachbeobachtet. Die Forschenden verfolgten anschließend, wer eine kognitive Verschlechterung (ein rasches Nachlassen von Gedächtnis- und Denkfähigkeiten) entwickelte und wer eine formelle Demenzdiagnose erhielt. Ziel war es herauszufinden, ob die Häufigkeit schlechter Träume spätere kognitive Entwicklung vorhersagt.

Methodisch kombinierte die Analyse demografische Informationen, klinische Befunde und standardisierte kognitive Tests sowie Fragebogendaten zu Schlaf und Traumhäufigkeit. Dabei wurden bekannte Risikofaktoren wie Alter, Bildungsniveau und Begleiterkrankungen statistisch berücksichtigt, um den spezifischen Beitrag häufiger Albträume an der Vorhersage kognitiver Dekompensation zu isolieren. Trotz dieser Anpassungen bleiben Einschränkungen bestehen, die weiter unten ausführlich diskutiert werden.

Zentrale Ergebnisse: Häufigkeit und Geschlechtsunterschiede

Die Resultate waren eindrücklich. Mittlere Altersgruppen-Teilnehmende, die wöchentlich Albträume berichteten, hatten etwa eine viermal so hohe Wahrscheinlichkeit, innerhalb des folgenden Jahrzehnts eine deutliche kognitive Verschlechterung zu zeigen. In der älteren Kohorte war ein wöchentliches Auftreten von Albträumen mit ungefähr dem doppelten Risiko verbunden, eine Demenzdiagnose zu erhalten.

Ein besonders auffälliges Muster war die stärkere Assoziation bei Männern im Vergleich zu Frauen. Ältere Männer, die jede Woche Albträume hatten, wurden auf ein etwa fünfmal höheres Demenzrisiko geschätzt als ältere Männer ohne häufige schlechte Träume. Bei Frauen fiel der Risikanstieg moderater aus (etwa 41 Prozent). Ein ähnliches geschlechtsspezifisches Muster zeigte sich bereits in der mittleren Altersgruppe.

Diese Befunde legen nahe, dass Traummuster, insbesondere die Frequenz von Albträumen, in epidemiologischen Modellen zur Risikobewertung von kognitiven Erkrankungen relevant sein könnten. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern werfen Fragen zu geschlechtsspezifischen Schutz- und Risikofaktoren auf, etwa hormonelle Einflüsse, unterschiedliche Prävalenzen von Begleiterkrankungen oder geschlechtsabhängige Variationen in Schlafarchitektur und Traumerinnerung.

Mann im Bett umgeben von Händen Häufige Albträume könnten ein Hinweis auf nachlassende mentale Gesundheit sein

Mögliche Erklärungen und biologischer Kontext

Es gibt zwei Hauptinterpretationen dieser Zusammenhänge. Erstens könnten häufige Albträume ein frühes Symptom — ein Prodrom — neurodegenerativer Prozesse sein, die später in eine Demenz münden. Aus dieser Perspektive spiegeln Traumstörungen zugrundeliegende Veränderungen in Hirnnetzwerken wider, die an Emotionsregulation, Gedächtniskonsolidierung und Schlafarchitektur beteiligt sind.

Zweitens könnten wiederkehrende Albträume ursächlich zur späteren kognitiven Verschlechterung beitragen. Chronische Schlafstörungen beeinträchtigen die Konsolidierung von Erinnerungen, stören synaptische Plastizität und fördern neuroinflammatorische Prozesse, die über Jahre Neurodegeneration begünstigen können. Das beobachtende Design der Studie kann zwar keine Kausalität nachweisen, doch die zeitliche Lücke — Albträume treten Jahre vor kognitiven Symptomen auf — macht die Hypothese vom frühen Warnzeichen plausibel und biologisch begründbar.

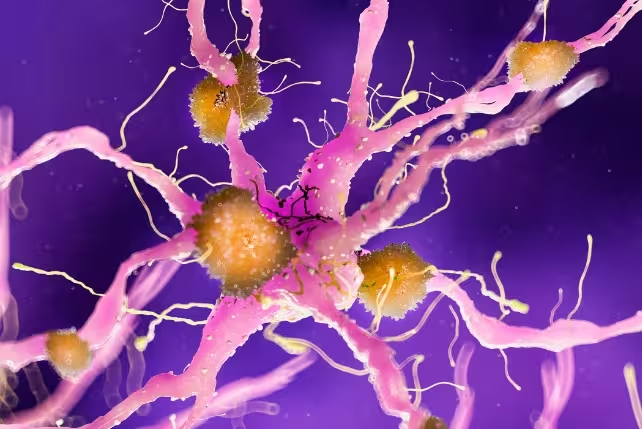

Die Neuropathologie liefert zusätzlichen Kontext. Alzheimer-Krankheit und verwandte Demenzen stehen im Zusammenhang mit abnormalen Proteinablagerungen wie Amyloid-beta und Tau, die neuronale Netzwerke stören können, welche den REM-Schlaf und die Traumerzeugung regulieren. Solche pathologischen Veränderungen in Hirnregionen wie dem Hirnstamm, dem limbischen System und Teilen des Kortex könnten sowohl Schlafarchitektur als auch emotive Trauminhalte beeinflussen.

Auf zellulärer Ebene ist vorstellbar, dass frühe synaptische Fehlfunktionen und entzündliche Mikroglia-Antworten Traumverarbeitung und die Fähigkeit zur emotionalen Verarbeitung beeinträchtigen. Dadurch nehmen negative Trauminhalte und die Wahrscheinlichkeit, durch Träume aufzuwecken (Albträume), zu. Ferner können Störungen des REM-Schlafs die Eliminierung toxischer Metaboliten während der Schlafphasen beeinflussen, was die Akkumulation neuropathologischer Marker begünstigen könnte.

Illustration gelber Klumpen auf rosa Nervenzellen Abnorme Ablagerungen von Amyloid‑Beta‑Proteinen stehen mit Alzheimer in Verbindung

Therapieimplikationen und klinische Bedeutung

Die gute Nachricht lautet: Albträume sind behandelbar. Erste Therapielinien — einschließlich Imagery Rehearsal Therapy (IRT), kognitiv-verhaltensbezogener Ansätze für die Albtraumstörung und einige pharmakologische Optionen — können Häufigkeit und Schwere von Albträumen reduzieren. Metaanalysen und randomisierte kontrollierte Studien weisen darauf hin, dass psychologische Interventionen wie IRT und therapeutische Traumaaufarbeitung die nächtliche Belastung verringern und die Schlafqualität verbessern können.

Interessanterweise werden manche Interventionen mit Reduktionen von Biomarkern in Verbindung gebracht, die mit der Alzheimer‑Pathologie assoziiert sind, und einzelne Fallberichte dokumentieren kognitive Verbesserungen nach erfolgreicher Behandlung von Albträumen. Solche Befunde sind vorläufig, aber sie eröffnen eine überprüfbare und hoffnungsvolle Möglichkeit: Wenn Albträume tatsächlich ein frühes Warnsignal darstellen, könnte deren effektive Behandlung den Verlauf kognitiver Degeneration verlangsamen oder das Auftreten einer Demenz verzögern.

In der klinischen Praxis könnte das Screening auf häufige Albträume Teil von Gesundheitschecks in der Lebensmitte und in der Geriatrie werden und so frühzeitige Überwachung oder Intervention auslösen. Schlafmedizinische Diagnostik, gezielte therapeutische Maßnahmen und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Hausärzten, Neurologen und Schlafspezialisten wären dabei wichtig. Zudem wären standardisierte Protokolle für Traumscreening, Behandlungserfolgsmessung und Langzeitverlauf wünschenswert, um Wirkungen auf kognitive Endpunkte systematisch zu evaluieren.

Auf Ebene der öffentlichen Gesundheit könnten Bildungsprogramme zur Schlafhygiene, Stressreduktion und zum Umgang mit Traumstörungen helfen, die Belastung durch Albträume zu vermindern. Solche präventiven Maßnahmen wären kosteneffizient und gut skalierbar, gerade wenn künftige Studien zeigen, dass Albtrauminterventionen kognitive Langzeitrisiken beeinflussen.

Forschungsgrenzen und nächste Schritte

Wichtige Vorbehalte sind zu beachten. Die Studie basierte auf selbstberichteter Traumhäufigkeit, die durch Erinnerungsverzerrungen und unterschiedliche Traumwahrnehmung beeinflusst werden kann. Manche Personen erinnern sich häufiger an Träume oder berichten sie eher, was die Messgenauigkeit beeinträchtigt. Ebenso lässt die Studie nicht in vollem Umfang Kontrolle über potenzielle Störfaktoren zu, etwa Stimmungserkrankungen (Depression, Angststörungen), Medikamenteneinnahme, Drogenkonsum oder andere Schlafstörungen wie die REM-Schlaf-Verhaltensstörung, die sowohl Traumverhalten als auch Demenzrisiko beeinflussen können.

Zukünftige Forschung sollte darauf abzielen, Objektdaten zum Schlaf (Polysomnographie, Actigraphie) und Biomarker (Amyloid-/Tau‑Bildgebung, Liquoruntersuchungen) mit Traumberichten zu verknüpfen. Randomisierte kontrollierte Studien, die Albtraumtherapien testen und gleichzeitig kognitive Endpunkte sowie Biomarker verfolgen, sind notwendig, um Kausalität zu prüfen. Außerdem wären größere, diversere Kohorten hilfreich, um generalisierbare Aussagen über Geschlechts-, Alters- und ethnische Unterschiede zu treffen.

Darüber hinaus sind Fragen zu Traumvividität, Traumerinnerung und Inhalt relevant: Sind es die negativen Inhalte per se, die mit Risiko korrelieren, oder vielmehr die physiologische Disruption durch Albträume (häufige Aufwachreaktionen, fragmentierter Schlaf)? Longitudinale Studien sollten diese Aspekte getrennt betrachten und die möglichen Mediatoren — chronische Entzündung, Schlaffragmentierung, HPA‑Achsen-Störungen — systematisch messen.

Technisch könnten multimodale Studien mit neuroimaging, EEG-Analysen und molekularen Biomarkern Einblicke in Mechanismen geben. Beispielsweise könnten EEG‑Signaturen im REM‑Schlaf, Veränderungen in Slow‑Wave‑Schlaf oder spezifische Netzwerkdekonnektivitäten als frühe Indikatoren dienen. Solche technischen Details erhöhen die diagnostische Präzision und verbessern die Fähigkeit, gezielte Interventionen zu entwickeln.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

Dr. Elena Vargas, Neurologin und Schlafforscherin, weist darauf hin: „Diese Arbeit betont ein bisher unterschätztes Fenster zur Gehirngesundheit — den Inhalt und die Häufigkeit unserer Träume. Wir müssen vorsichtig sein, die Verbindung nicht zu überhöhen, aber Albträume sind ein leicht zugängliches Signal, das zu weiterführenden Untersuchungen anregen kann. Die Integration von Schlafassessments in die routinemäßige neurologische Versorgung kann einen kostengünstigen, nicht-invasiven Hinweis auf langfristiges Risiko liefern.“

Weitere Expertinnen und Experten betonen, dass interdisziplinäre Ansätze — Schlafmedizin, Neurologie, Psychiatrie — entscheidend sind, um die klinische Relevanz von Traummustern zu bewerten und praktikable Screening‑ und Interventionspfade zu etablieren.

Was Sie jetzt tun können

- Schlaf und Albträume protokollieren: Führen Sie ein einfaches Traum- und Schlafjournal, in dem Häufigkeit schlechter Träume, nächtliche Aufwachereignisse und tagsüber auftretende Symptome wie Gedächtnislücken oder Stimmungsschwankungen notiert werden. Dieses Protokoll liefert wertvolle Informationen für Ärztinnen und Ärzte.

- Ärztliche Abklärung suchen: Wenn Albträume häufig und belastend sind, konsultieren Sie eine Hausärztin, einen Hausarzt oder eine/n Schlafspezialisten — besonders, wenn gleichzeitig kognitive Probleme oder Risikofaktoren für Demenz vorliegen.

- Behandelbare Optionen: Es gibt evidenzbasierte psychologische Therapien gegen Albträume (z. B. Imagery Rehearsal Therapy) sowie Maßnahmen zur Schlafhygiene und Stressreduktion, die das Leid mindern und die Schlafqualität verbessern können.

- Umfassende Abklärung erwägen: Bei anhaltenden Problemen können objektive Schlafuntersuchungen (Polysomnographie, Actigraphie) und neurologische Diagnostik helfen, behandelbare Ursachen zu identifizieren und das langfristige Risiko besser einzuschätzen.

- Lebensstilmaßnahmen: Regelmäßige körperliche Aktivität, Stressmanagement, kognitive Stimulation und eine gesunde Ernährung unterstützen sowohl Schlaf als auch Hirngesundheit und reduzieren bekannte Risikofaktoren für Demenz.

Schlussfolgerung

Häufige Albträume in mittleren und höheren Lebensjahren scheinen mit einem erhöhten Risiko für kognitive Verschlechterung und Demenz verbunden zu sein, wobei ein stärkerer Effekt bei Männern beobachtet wurde. Ob Albträume ein frühes Symptom, ein beitragender Faktor oder beides sind, bleibt offen. Da Albträume jedoch oft behandelbar sind, stellen sie ein potenziell handlungsrelevantes Signal dar, das sowohl von Klinikerinnen und Klinikern als auch von der Allgemeinbevölkerung nicht ignoriert werden sollte. Zukünftige Forschung, die Schlafphysiologie, Biomarker und klinische Interventionen kombiniert, wird zeigen, ob die Behandlung von Albträumen den Verlauf des Gehirnalterungsprozesses tatsächlich verändern kann.

Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse die Bedeutung von Schlaf- und Traumdaten in der Früherkennung neurologischer Erkrankungen. Sie regen an, Schlafassessment in präventive Strategien zur Erhaltung kognitiver Gesundheit zu integrieren und multidisziplinäre Forschungsansätze weiter zu fördern, um Mechanismen, Wirkungen und praktikable Maßnahmen gegen frühe Anzeichen neurodegenerativer Prozesse zu klären.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen