7 Minuten

Man kann ein normales Gewicht haben und dennoch ein verborgenes Risiko tragen. Erzählt der Body-Mass-Index (BMI) die ganze Geschichte über die kognitive Gesundheit? Eine neue Analyse von MRT-Scans legt nahe, dass die einfache Zahl auf der Waage nicht verrät, wo sich Fett im Körper ansammelt – und dass genau dieser Ablageort für das Gehirn wichtig sein könnte.

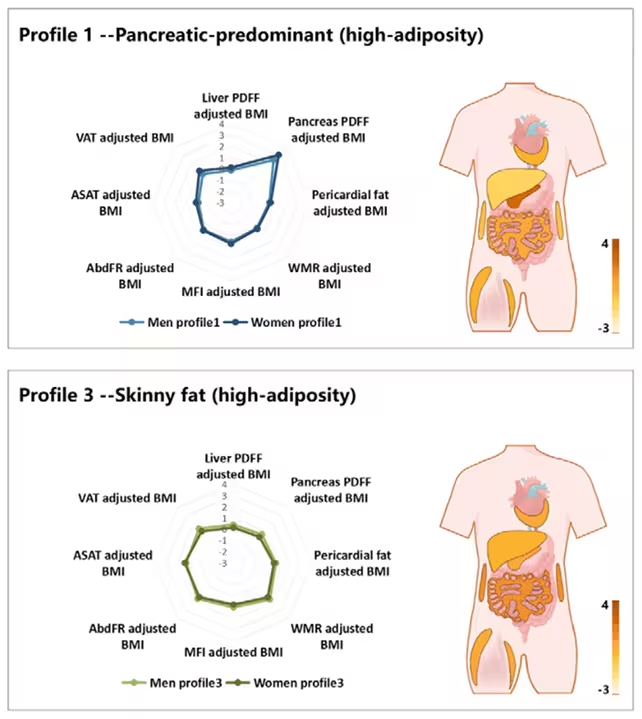

Forscherinnen und Forscher aus China untersuchten fast 26.000 Personen aus einer britischen Bildgebungsdatenbank (Durchschnittsalter 55 Jahre) und nutzten eine statistische Methode, die als latente Profilanalyse (latent profile analysis) bekannt ist, um Teilnehmende nach ihrer Fettverteilung einzuteilen. Anstatt alle allein per BMI zu klassifizieren, ließen die Wissenschaftler die MRT-Daten – die Fett um Organe und in verschiedenen Kompartimenten messen – Muster definieren. Das Ergebnis: sechs unterschiedliche Fettverteilungstypen, von denen zwei überraschend und zuvor nicht klar identifiziert waren.

Einteilung der Risikoprofile

Ein von dem Team beschriebenes Profil zeigte ungewöhnlich viel Fett um die Bauchspeicheldrüse (Pankreas), das sie als „pankreas-dominant“ bezeichneten. Ein anderes Profil entsprach dem, was Kliniker*innen gelegentlich als "skinny-fat" bezeichnen: Menschen, die nach BMI schlank erscheinen, aber dennoch konzentrierte Fettdepots um innere Organe herum aufweisen. Beide Profile korrelierten mit ungünstigeren Hirnbildgebungsmarkern – geringeres Hirnvolumen, weniger Graue Substanz und mehr Marklagerveränderungen in der Weißen Substanz – sowie mit schlechteren Leistungen in kognitiven Tests.

Zusätzlich trugen diese Assoziationen weitere Signale: Die pankreas-dominanten und skinny-fat-Muster standen in Verbindung mit einer beschleunigten Hirnalterung (brain-age acceleration) und einer höheren Wahrscheinlichkeit für neurologische Diagnosen, einem weiten Feld, das Erkrankungen wie Angststörungen, Multiple Sklerose, Schlaganfall und Epilepsie umfasst. Die Studie zeigte auch geschlechtsspezifische Unterschiede: Marker für beschleunigtes Hirnalter traten bei Männern deutlicher hervor, während das pankreas-dominante Muster stärker mit Epilepsierisiken bei Frauen korrelierte.

„Die MRT liefert uns eine präzise Karte, wo Fett im Körper sitzt, nicht nur wie viel davon vorhanden ist“, erklärte der Radiologe Kai Liu im Team gegenüber Kolleginnen und Kollegen. Die datengetriebene Klassifikation habe Verteilungstypen offengelegt, die Standardmaße wie BMI übersehen würden, fügte er hinzu, und diese Typen scheinen ein unabhängiges Risiko für Neurodegeneration zu tragen.

Warum könnte inneres Fett das Gehirn beeinflussen? Viszerales und ektopes Fett – Fett, das innerhalb der Bauchhöhle und um Organe gespeichert wird – ist metabolisch aktiv. Es schüttet entzündungsfördernde Moleküle und Hormone aus, die Blutgefäße, Insulinsignalwege und Immunaktivität verändern können. Über Jahre können diese Prozesse die Struktur und Funktion des Gehirns beeinflussen und zu Schrumpfung der grauen Substanz sowie zu Schäden in der weißen Substanz beitragen. Substanzen wie Interleukin-6 (IL-6), Tumornekrosefaktor alpha (TNF-α), sowie veränderte Adipokine (z. B. Leptin, Adiponectin) werden häufig in diesem Zusammenhang diskutiert.

Die Ergebnisse ergänzen ein wachsendes Forschungsfeld, das die Rolle von Fettverteilung, Insulinresistenz, systemischer Entzündung und vaskulärer Gesundheit bei kognitiven Störungen untersucht. Integrierte Analysen, die bildgebende Befunde mit metabolischen Biomarkern und klinischen Daten verknüpfen, liefern hier wichtige Hinweise auf mögliche Mechanismen.

Kontext, Einschränkungen und Ausblick

Die Studie stärkt eine zunehmende Auffassung in der Medizin: Der BMI ist ein grobes Maß. Zwei Menschen mit identischem BMI können sehr unterschiedliche innere Landschaften aufweisen. Der eine besitzt vorwiegend subkutanes Fett unter der Haut; der andere hat übermäßiges viszerales Fett, das eng an Pankreas, Leber oder Herz anliegt. Diese internen Muster können das langfristige Risiko in einer Weise verändern, die der BMI nicht abbildet.

Dennoch bestehen wichtige Einschränkungen. Die Untersuchung ist querschnittlich – ein zeitlicher Schnappschuss – und kann daher keine kausalen Zusammenhänge belegen. Die Teilnehmer*innen waren hauptsächlich mittleren Alters und stammten alle aus dem Vereinigten Königreich, was die Übertragbarkeit auf andere Altersgruppen und ethnische Populationen einschränkt. Umfangreichere Längsschnittstudien in diversen Kohorten sind erforderlich, um Kausalität zu bestätigen und zu prüfen, ob Veränderungen in der Fettverteilung prädiktiv für späteren kognitiven Abbau sind.

Außerdem bleibt offen, welche physiologischen Pfade genau zwischen bestimmten Fettdepots und Hirnveränderungen vermitteln. Neben systemischen Entzündungsmarkern sind vaskuläre Veränderungen, Mikroschädigungen an kleinen Gefäßen, Störungen der Blut-Hirn-Schranke und metabolische Dysregulationen mögliche Vermittler. Bildgebende Verfahren wie hochauflösende MRT, Diffusionsbildgebung (DTI) zur Beurteilung der Weißen Substanz und funktionelle MRT (fMRT) können helfen, strukturelle und funktionelle Konsequenzen besser zu charakterisieren.

Wenn künftige Forschung diese Profile validiert, könnten die klinischen Implikationen bedeutsam sein. Routinemäßige Bildgebung oder gezielte metabolische Tests könnten potenziell gefährdete Personen früher identifizieren, sodass Lebensstilinterventionen (Ernährung, körperliche Aktivität, gezieltes Bauchfett-Management) oder individualisierte medizinische Therapien vor erheblichen Hirnveränderungen eingesetzt werden könnten. Man könnte es als einen Schritt von der reinen Gewichtsmessung hin zu einer "Risikokarte" des Körpers betrachten.

Für die praktische Umsetzung wären jedoch mehrere Aspekte zu klären: Welche Art von Bildgebung ist kosteneffizient und sinnvoll für die Risikostratifizierung? Reichen standardisierte Laborparameter und Anthropometrie in Kombination mit Risikorechnern aus, oder sind MRT-basierte Messungen notwendig? Und welche Interventionen sind besonders wirksam, um viszerales oder pankreasnahes Fett gezielt zu reduzieren und so möglicherweise das Hirnalter zu verlangsamen?

Technologische Fortschritte in der Bildanalyse, etwa Deep-Learning-Algorithmen für automatisierte Fettquantifizierung aus Ganzkörper-MRTs, könnten hier künftig helfen, Screening-Maßnahmen zu skalieren. Parallel dazu sind randomisierte Interventionsstudien nötig, die nicht nur Körperfett ändern, sondern auch Hirnvolumen, weiße Substanzveränderungen und kognitive Parameter als Endpunkte einbeziehen.

Expertinneneinschätzung

Dr. Elena Márquez, eine Neuroendokrinologin, die nicht an der Studie beteiligt war, betont, dass die Ergebnisse mit Erkenntnissen aus der Endokrinologie übereinstimmen: „Fett ist nicht inert. Sein Ort bestimmt die Signale, die es aussendet. Viszerales Fett verhält sich wie ein endokrines Organ – es produziert Zytokine und Hormone, die die Integrität der Blut-Hirn-Schranke und die neuronale Gesundheit beeinflussen können. Das frühe Erkennen solcher Muster könnte unsere Strategien zur Prävention von kognitivem Abbau verändern.“

Die in Radiology veröffentlichte Arbeit fordert damit ein Umdenken: Gehirngesundheit ist teilweise eine Frage der Verteilung, nicht nur der Akkumulation von Fett. Fragen Sie also nicht allein, wie viel Fett Sie tragen, sondern wo es sich niederlässt – und ob die Medizin bereit ist, diese Karte zu lesen und darauf zu reagieren.

Wissenschaftlich betrachtet betont die Studie zudem die Bedeutung vergleichender Analysen: Die Kombination von Bildgebung (MRT), klinischen Scores, Blutanalyse (Entzündungs- und Stoffwechselmarker), genetischen Risikofaktoren und Lebensstilvariablen bietet eine umfassendere Perspektive. Solche multimodalen Ansätze verbessern die Knowledge Graph-Integration (Begriffe wie BMI, viszerales Fett, MRT, Neurodegeneration, kognitive Tests und Entzündungsmarker werden miteinander verknüpft) und erhöhen die Aussagekraft für klinische Entscheidungen.

Für Leserinnen und Leser heißt das konkret: Ein normaler BMI kann trügerisch sein. Wer sich Sorgen um kognitive Gesundheit macht, sollte neben dem Gewicht auch Risikofaktoren wie metabolisches Syndrom, Blutfettwerte, Blutzucker/Insulinparameter, familiäre neurologische Erkrankungen und Lebensstilfaktoren (Bewegungsmangel, Ernährung, Schlafqualität) berücksichtigen. Ärztinnen und Ärzte könnten zunehmend dazu übergehen, individuelle Risikoprofile zu erstellen, die Fettverteilung, entzündliche Marker und vaskuläre Gesundheitsparameter integrieren.

Abschließend ist zu sagen, dass diese Arbeit ein wichtiger Schritt in Richtung personalisierter Prävention ist. Sie legt nahe, dass die Zukunft der Prävention und Frühdiagnostik von kognitiven Erkrankungen nicht allein auf Gewichtstabelle oder BMI beruhen sollte, sondern auf detaillierten Biomarkern und bildgebenden Karten, die zeigen, wo Risiko tatsächlich sitzt.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen