9 Minuten

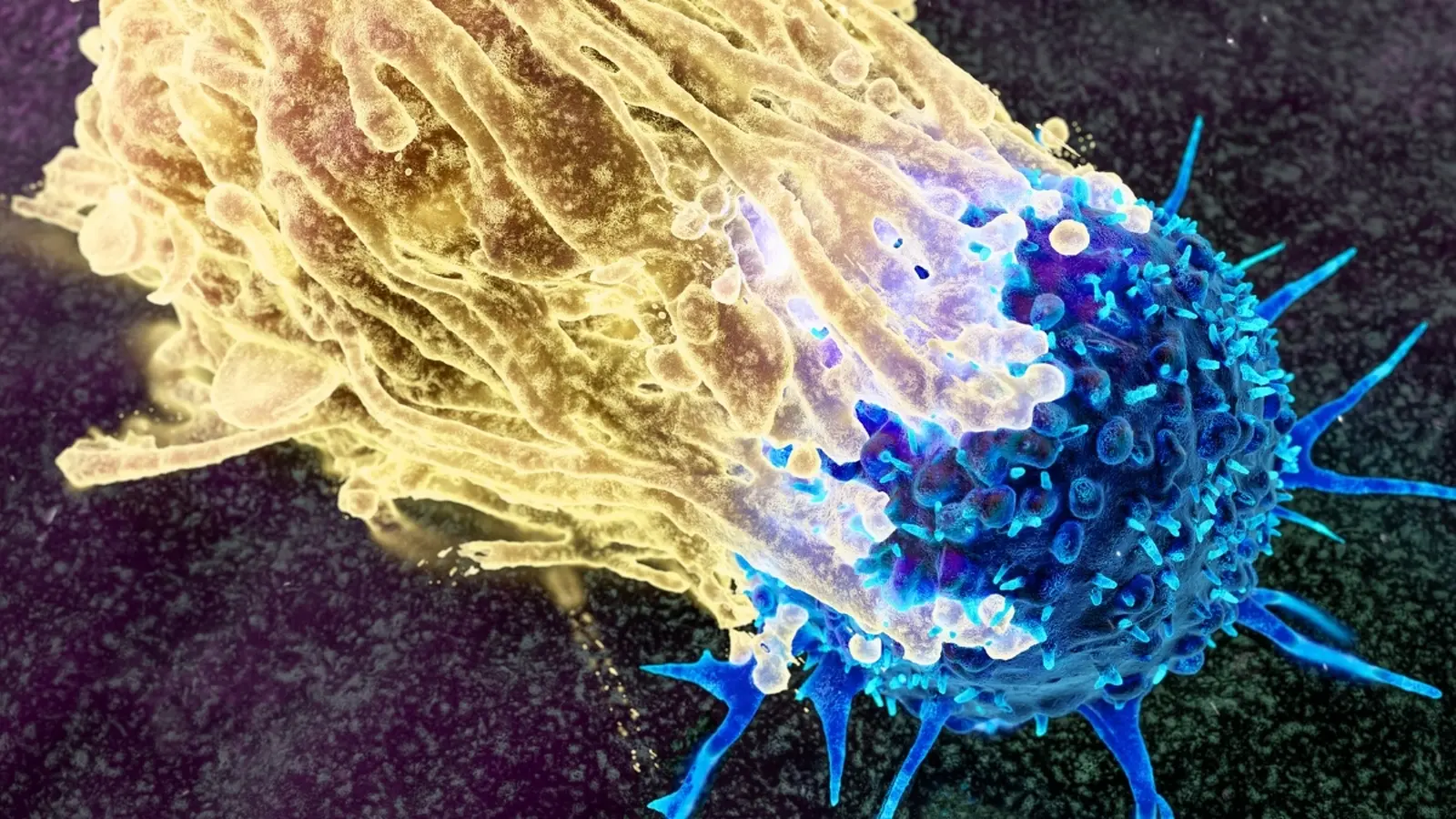

Wissenschaftler überdenken den Zeitpunkt, ab dem Krebs wirklich relevant wird. Anstatt erst zu reagieren, wenn Symptome eine Diagnose erzwingen, verfolgen Forscher die Krankheit entlang ihrer Zeitachse zurück — Jahre, ja Jahrzehnte, bevor ein Tumor offensichtlich wird.

Man kann Krebs nicht als plötzliches Gewitter sehen, sondern eher als Wetterlagen, die über lange Zeit die Landschaft formen. Kleine Veränderungen summieren sich: Zellen nehmen Mutationen auf. Winzige Populationen veränderter Zellen expandieren oder verkümmern. Manche Läsionen bleiben jahrelang still. Andere verändern sich und wachsen unter dem Einfluss von Genen, Entzündungsprozessen und Umweltfaktoren. Das frühzeitige Erkennen dieser Muster bildet den Kern einer Bewegung, die als Krebsinterzeption bezeichnet wird.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler prüfen nun einen radikalen Wandel in der Krebsbekämpfung.

Die ersten Fehltritte zurückverfolgen: Was die Biologie offenbart

Große genetische Studien und langjährige Kohorten haben die Vorstellung widerlegt, Tumore träten vollständig ausgereift auf. Stattdessen offenbart sich auf zellulärer Ebene oft ein stufenweiser Prozess. Mit zunehmendem Alter akkumulieren viele Gewebe Klone — kleine Zellgruppen mit identischer Mutation. Dieses Phänomen ist im Blut gut beschrieben: klonale Expansionen können ein erhöhtes Risiko für hämatologische Krebserkrankungen wie Leukämie signalisieren (häufig als klonale Hämatopoese bezeichnet). Ähnliche Dynamiken — wenn auch weniger umfassend untersucht — zeigen sich in Haut, Lunge, Darm und anderen Organen.

Eine langfristige Studie, die rund 7.000 Frauen über 16 Jahre verfolgte, zeigte, wie unterschiedliche Mutationen das Verhalten von Klonen beeinflussen können. Manche Mutationen verschaffen Zellen einen Replikationsvorteil; andere machen sie besonders empfindlich gegenüber Entzündungsreizen. Bei einem entzündlichen Schub können klone, die auf Entzündung reagieren, rasch anschwellen und dadurch die individuelle Risikolandschaft verändern. Solche Beobachtungen veranschaulichen, dass Risiko kein statisches Merkmal ist, sondern dynamisch und kontextabhängig.

Das ist deshalb wichtig, weil es Risiko messbar macht. Durch Sequenzierung von DNA aus Blutproben oder Biopsien können Kliniker diese Klone quantifizieren und ihre Entwicklung beobachten. Die Messwerte diagnostizieren keinen Krebs im Sinne eines manifesten Tumors; sie zeigen vielmehr eine probabilistische Erhöhung des Risikos an. Doch wenn eine Wahrscheinlichkeit über Jahre hinweg verfolgt wird, wird sie handlungsrelevant: Sie kann Überwachungsintervalle, präventive Maßnahmen oder Studieneligibilität beeinflussen.

Aus molekularer Sicht lassen sich einzelne Treiber‑Gene identifizieren, die häufiger mit klonaler Expansion assoziiert sind, etwa DNMT3A, TET2 oder ASXL1 im Fall klonaler Hämatopoese. In epithelialen Geweben sind andere Onkogene oder Tumorsuppressoren bedeutsam, etwa TP53 oder KRAS, und zusätzlich modulieren epigenetische Veränderungen und mikro‑Umgebungsfaktoren das Verhalten früher Läsionen. Die Forschung bewegt sich zunehmend weg von einer rein genetischen Perspektive hin zu einem integrativen Modell, das Genetik, Epigenetik, Entzündung, Immunümfeld und Expositionen berücksichtigt.

Werkzeuge zur Früherkennung: von ctDNA bis zu Multi‑Krebs‑Tests

Neue, blutbasierte Tests suchen nach Fragmenten von Tumor‑DNA — circulating tumour DNA (ctDNA) — die von Krebserkrankungen und manchen präkanzerösen Läsionen ins Blut abgegeben werden. Multi‑Cancer Early Detection Tests (MCEDs) scannen nach Mustern von ctDNA‑Signalen, die auf das Vorhandensein einer Malignität irgendwo im Körper hindeuten. Frühe Ergebnisse sind vielversprechend: Werden Tumore im Stadium I entdeckt, steigen die Überlebensraten für mehrere Tumorarten, insbesondere beim kolorektalen Karzinom, im Vergleich zur Entdeckung in fortgeschrittenen Stadien deutlich.

MCEDs nutzen unterschiedliche Analyseprinzipien: Sequenzbasierte Mutationserkennung, Methylierungsprofile, fragmentomics und kombinierte Biomarker‑Ansätze. Methylierungsbasierte Tests können zusätzlich Hinweise auf den wahrscheinlichen Ursprungsort eines Tumors (tissue of origin) geben, was die diagnostische Nachverfolgung erleichtert. Solche Methoden erweitern das Konzept der Liquid Biopsy über einzelne Krankheitsfälle hinaus zu einem Screening‑Instrument, das multiple Krebsarten gleichzeitig adressiert.

Dennoch sind MCEDs nicht perfekt. Sie können Tumore übersehen (Falsch‑Negative) und Signale melden, die nicht mit einem klinisch relevanten Tumor korrespondieren (Falsch‑Positive). Ein positives Ergebnis erfordert in der Regel bildgebende Folgeuntersuchungen, gezielte Biopsien und eine sorgfältige klinische Einordnung. Falsch‑Positive erzeugen Angst, zusätzliche Eingriffe und Kosten; Falsch‑Negative hingegen vermitteln trügerische Sicherheit. Die Herausforderung besteht darin, Sensitivität und Spezifität so abzustimmen, dass der Nettovorteil in verschiedenen Bevölkerungsgruppen überwiegt.

Forscher stellen sich ein Risikomodell vor, das dem der Kardiologie ähnelt: Anstatt auf einen Herzinfarkt zu warten, ermittelt man das individuelle Risikoprofil und ordnet präventive Maßnahmen Jahre im Voraus an. Für Krebs würde ein solches Modell genetische Marker, Umwelt‑Expositionen, Entzündungs‑Vorgeschichte und MCED‑Ergebnisse kombinieren, um zukünftiges Risiko zu schätzen und Interventionen zu leiten. Allerdings ist Krebs heterogener als Herzkrankheit. Manche frühe Läsionen bilden sich zurück; andere schreiten unvorhersehbar voran. Im Gegensatz zu einem breit wirksamen Präparat wie Statinen wird Krebsprävention oft stärker individualisiert sein müssen.

Wissenschaftlich eröffnet die Kombination aus ctDNA‑Quantifizierung, Mutationsprofilierung und dynamischem Monitoring die Möglichkeit, Progressionswahrscheinlichkeiten zu modellieren. Klinisch lassen sich so personalisierte Surveillance‑Pläne entwickeln: verkürzte Intervalle für Personen mit schnell wachsenden Klonen, minimalinvasive Kontrollen für geringere Risiken, oder gezielte präventive Studien für Hochrisikopatienten. Ökonomisch erfordert dies robuste Kosten‑Nutzen‑Analysen, da breit angelegte Screening‑Programme hohe Anfangsinvestitionen und differenzierte Folgepfade voraussetzen.

Ethik, Gerechtigkeit und die Kosten frühen Wissens

Mit der Reife von Detektionsinstrumenten stellen sich schwierige ethische Fragen. Wer sollte getestet werden? Wann nützt Wissen, und wann erzeugt es nur Sorge? Eine Person, der mitgeteilt wird, dass sie Hochrisiko‑Klone trägt, fühlt sich möglicherweise verpflichtet, invasive Eingriffe in Kauf zu nehmen, für eine Bedingung, die möglicherweise nie fortschreitet. Ältere Erwachsene bilden ein weiteres Dilemma: Der Nutzen präventiver Eingriffe schrumpft mit der verbleibenden Lebenszeit, während Risiken und Belastungen zunehmen können; dennoch neigen sowohl Patientinnen und Patienten als auch Behandler dazu, potenzielle Gewinne zu überschätzen.

Zugangsfragen sind ein zweites ernstes Problem. Wenn MCEDs und Deep‑Sequencing nur privat bezahlt verfügbar sind, werden gesundheitliche Ungleichheiten größer, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Regulierungsbehörden prüfen bereits die Tests: In den USA bewerten Agenturen, welche Genauigkeit MCEDs erreichen müssen und wie Nachsorgepfade aussehen sollen; im Vereinigten Königreich verpflichtet der Nationale Krebsplan zum Ausbau diagnostischer Kapazitäten und zur Nutzung von ctDNA‑Biomarkern in Lungen‑ und Brustkrebs mit der Zielsetzung, die Anwendung dort zu erweitern, wo sie kosteneffektiv ist.

Die Abwägung zwischen dem Versprechen früher Interzeption und den Risiken frühzeitiger Kenntnis erfordert robuste Evidenz aus randomisierten Studien, transparente öffentliche Diskussionen und sorgfältige politische Gestaltung. Reine technologische Fortschritte lösen keine sozio‑ethischen Probleme; die Art und Weise der Implementierung wird entscheidend sein. Dazu zählen klare Entscheidungswege, Patientenaufklärung, Einbindung von Ethikgremien und eine gerechte Finanzierung öffentlicher Screening‑Programme.

Darüber hinaus ist die Datenethik zentral: Wer hat Zugriff auf Genom‑ und ctDNA‑Daten? Wie werden Privatsphäre und Datenschutz gewährleistet? Welchen Einfluss haben Testergebnisse auf Versicherungsfähigkeit oder Beschäftigung? Solche Fragen müssen politisch und juristisch geklärt werden, bevor groß angelegte Programme ohne Diskriminierungs‑ oder Stigmatisierungsrisiken ausgerollt werden können.

Experteneinschätzung

„Ein Signal zu detektieren ist nur der erste Schritt“, sagt Dr. Eleanor Price, eine medizinische Onkologin, die sich mit Krebsprävention befasst. „Wir brauchen validierte Entscheidungswege, damit Kliniker wissen, was zu tun ist, wenn ein Test anschlägt. Das bedeutet Studien, die ‚watchful waiting‘, gezielte Prävention und frühe Behandlung vergleichen, und es bedeutet, die Präferenzen der Patientinnen und Patienten ernsthaft zu berücksichtigen.“

Dr. Prices Bemerkung unterstreicht eine einfache Wahrheit: Technologie kann Risiko erfassen, aber die Medizin muss Risiko in eine Versorgung übersetzen, die das Leben verbessert. Das erfordert multidisziplinäre Teams aus Onkologen, Molekularbiologen, Epidemiologen, Gesundheitsökonomen und Ethikern sowie die aktive Einbindung der Patientengemeinschaften in Entscheidungsprozesse.

Wohin uns das führen könnte

Ein Blick nach vorn: Krebsinterzeption könnte die Onkologie ebenso verändern, wie Impfstoffe die Infektionskrankheiten verändert haben — weniger Notfälle, mehr Prävention. Praktische Schritte umfassen die Verbesserung der MCED‑Genauigkeit, die Definition von Biomarkern, die tatsächlich Progression vorhersagen, und den Aufbau gerechter Screening‑Programme, die auch unterversorgte Bevölkerungsgruppen erreichen. Die Integration mit elektronischen Gesundheitsakten, systematische Kosten‑Effektivitätsanalysen und gezielte Weiterbildung für Klinikerinnen und Kliniker werden dafür unerlässlich sein.

Für Patientinnen und Patienten ist die Perspektive zugleich hoffnungsvoll und komplex. Die Chance, Leben zu retten und Leiden im Spätstadium zu reduzieren, ist real. Der Weg dorthin erfordert wissenschaftliche Strenge, klare Kommunikation und ein Bekenntnis zur Fairness. Praktisch bedeutet das unter anderem:

- Standardisierte Pfade für positives MCED‑Ergebnis: welche Bildgebung, welche Spezialdisziplin, in welchem Zeitraum.

- Protokolle für die Verwaltung von Hochrisiko‑Klonen: Beobachtung vs. präventive Eingriffe vs. Studienbeteiligung.

- Langfristige Register und Datenbanken, um natürliche Verläufe, Progressionsraten und Therapieantworten zu verstehen.

- Gezielte Versorgungsmodelle für benachteiligte Gruppen, um Zugang und Nutzen gerecht zu verteilen.

Auf der technischen Ebene werden Fortschritte in Sequenzierungstechnologien, Bioinformatik und maschinellem Lernen die Sensitivität und Spezifität weiter verbessern. Machine‑Learning‑Modelle können komplexe Muster in ctDNA‑Profilen, Methylierungsdaten und klinischen Variablen erkennen und so individuellere Vorhersagen ermöglichen. Solche Modelle müssen jedoch transparent, validiert und gegenüber Bias resistent sein, bevor sie klinisch eingesetzt werden.

Auf der regulatorischen Seite sind klare Vorgaben nötig: Mindestanforderungen an Genauigkeit, definierte Nachverfolgungspfadologien und Anforderungen an Studiendesigns, die patientenrelevante Endpunkte messen — nicht nur Detektionsraten, sondern auch Mortalität, Lebensqualität und Gesundheitsökonomie.

Wenn wir lernen, die frühesten Signale des Krebses zu lesen, ohne Angst oder Ungleichheit zu verstärken, könnten wir eines Tages viele Krebsfälle stoppen, bevor sie sich zu Stürmen auswachsen. Das Ziel ist nicht allein, mehr Tumore früher zu erkennen, sondern jene Erkennungen in Versorgung umzusetzen, die Leben verlängern, Leid mindern und gerecht verteilt sind.

Abschließend bleibt: Die Transition von reaktiver zu proaktiver Onkologie wird Zeit, Ressourcen und interdisziplinäre Kooperation benötigen. Sie bietet jedoch die Aussicht, die Last von Krebs langfristig zu reduzieren — durch präzisere Früherkennung, bessere Risikomodelle und ein Gesundheitssystem, das Prävention genauso ernst nimmt wie Therapie.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen