8 Minuten

Wie ein kosmisches "Accident" die verborgene Siliziumchemie offenbarte

Ein schwacher, sehr alter Brauner Zwerg mit dem Spitznamen "The Accident" lieferte den ersten klaren Nachweis von Silan (SiH4) in einer Atmosphäre außerhalb der Erde — ein seit Langem vorhergesagtes, siliziumhaltiges Molekül, das in Beobachtungen von Gasriesen wie Jupiter und Saturn auffällig fehlte. Die Entdeckung beruht auf hochauflösender Infrarotspektroskopie mit dem James Webb Space Telescope (JWST) und wirft neues Licht auf das Verhalten von Silizium in kühlen, wasserstoffreichen Atmosphären.

Dieses Künstlerkonzept zeigt einen Braunen Zwerg — ein Objekt, das größer ist als ein Planet, aber nicht die nötige Masse hat, um im Kern Wasserstofffusion wie ein Stern zu zünden. Braune Zwerge sind bei ihrer Entstehung heiß und können ähnlich leuchten wie das hier dargestellte Objekt; mit der Zeit kühlen sie jedoch ab und nähern sich in ihrer Temperatur eher Gasriesen wie Jupiter an. Solche Objekte bilden eine wichtige Übergangsgruppe zwischen Planeten und Sternen und erlauben Einblicke in atmosphärenchemische Prozesse, die für beides relevant sind.

Entdeckung: Citizen Science, NEOWISE und Webb-Spektroskopie

"The Accident" wurde erstmals 2020 von einem freiwilligen Teilnehmer des Citizen‑Science‑Projekts Backyard Worlds: Planet 9 identifiziert, der Archivdaten der NEOWISE‑Infrarotdurchmusterung durchsuchte. Das Objekt wurde als Brauner Zwerg klassifiziert: zu klein, um stellare Fusion aufrechtzuerhalten, aber groß und anfangs heiß genug, um in seiner atmosphärischen Struktur Gasriesen zu ähneln. Es liegt in einer Entfernung von etwa 50 Lichtjahren und wird auf ein Alter von vermutlich 10–12 Milliarden Jahren geschätzt. Auffällig war, dass seine spektralen Merkmale Eigenschaften kombinierten, die man üblicherweise getrennt bei sehr jungen oder sehr alten Braunen Zwergen beobachtet.

Weil "The Accident" vergleichsweise lichtschwach ist und ungewöhnliche chemische Signaturen zeigt, war die Empfindlichkeit des JWST im Infrarot notwendig, um seine atmosphärische Zusammensetzung zu entschlüsseln. Forscher berichteten über die Identifikation von Silan in einer am 4. September in Nature veröffentlichten Studie. Silan ist ein einfaches Molekül, in dem Silizium an Wasserstoff gebunden ist (SiH4). Gleichgewichtschemische Modelle hatten vorhergesagt, dass solche hydrogenierten Silizium‑Spezies in kühlen, wasserstoffdominierten Atmosphären auftreten sollten — doch direkte Nachweise waren bisher ausgeblieben. Die Kombination aus der Entdeckung durch eine Bürgerwissenschaftlerin in Archivdaten und der anschließenden Bestätigung durch Spitzentechnologie wie JWST ist ein Beispiel für die moderne, kollaborative Astronomie.

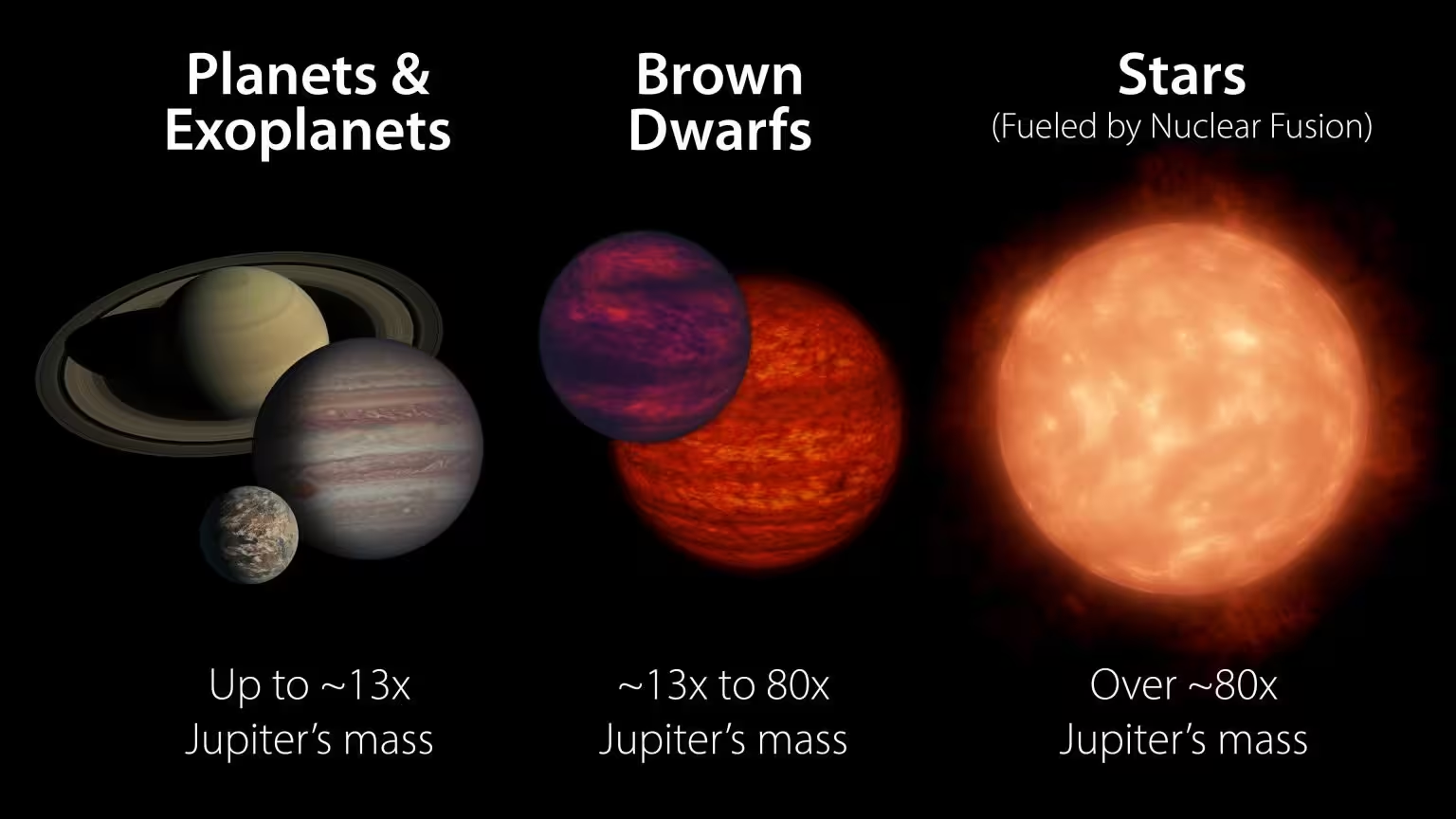

Wie diese Grafik zeigt, können Braune Zwerge deutlich massereicher sein als selbst große Gasplaneten wie Jupiter und Saturn. Allerdings fehlt ihnen typischerweise die kritische Masse, die im Inneren die nukleare Fusion von Wasserstoff in Gang setzt und Sterne dauerhaft strahlen lässt. Ihre atmosphärische Zusammensetzung und vertikale Struktur machen Braune Zwerge zu wissenschaftlich wertvollen Objekten: Sie sind vergleichsweise isolierte Labors, in denen Prozesse wie Kondensation, Wolkenbildung, chemisches Gleichgewicht und Nichtgleichgewichtsprozesse (z. B. vertikaler Transport und Photochemie) untersucht werden können.

Warum Silan in beobachteten Riesenplaneten selten ist

Silizium ist im Universum ein häufiges Element und tritt in vielen Mineralen und Gesteinen auf. In planetaren Atmosphären neigt Silizium jedoch dazu, sich mit Sauerstoff zu verbinden und Silikate sowie Oxide zu bilden (zum Beispiel Quarz oder andere Silikatminerale). Diese Silikat‑ und Oxidpartikel kondensieren oft zu Wolken und Feststoffen, die als Kondensate bezeichnet werden. In heißen Gasriesen bilden sich solche Silikatwolken hoch in der Atmosphäre; auf kühleren Welten wie Jupiter und Saturn werden diese Kondensate hingegen weiter unten erwartet, unterhalb von Schichten aus Wasser‑ und Ammoniakwolken, und bleiben so für Fernbeobachtungen weitgehend verborgen.

Modelle der chemischen Gleichgewichte in Atmosphären sagen außerdem voraus, dass bei geringerer Verfügbarkeit von Sauerstoff verhältnismäßig mehr Silizium in gasförmigen, hydrogenierten Formen verbleibt — dazu gehört Silan. Das Team hinter der Beobachtung schlägt vor, dass "The Accident" sehr früh in der kosmischen Geschichte entstanden ist, zu einer Zeit, als die interstellare Materie im Vergleich zu jüngeren Objekten verhältnismäßig sauerstoffarm war. Mit weniger freiem Sauerstoff, der das Silizium binden könnte, blieb mehr Silizium für Reaktionen mit Wasserstoff verfügbar, wodurch sich gasförmiges SiH4 in ausreichender Menge bilden und schließlich nachgewiesen werden konnte. Diese Erklärung zeigt, wie elementare Häufigkeiten (metallicity bzw. elementare Abundanzen) die chemische Form von Elementen in Atmosphären steuern können.

Auswirkungen auf Planeten- und Exoplanetenchemie

Der Nachweis von Silan in diesem alten Braunen Zwerg bestätigt, dass Silizium unter geeigneten Verhältnissen als hydrogeniertes Gas vorliegen kann. Dies ist sowohl für das Verständnis der lokalen Chemie in Braunen Zwergen als auch für die Interpretation von Exoplaneten‑Spektren von Bedeutung. Konkret hilft dieses Ergebnis zu erklären, warum Silan in Spektren von Jupiter, Saturn, vielen anderen Braunen Zwergen und einer Reihe von Exoplaneten bislang nicht beobachtet wurde: Unter sauerstoffreicheren Bedingungen dominiert die Sauerstoffchemie und bindet Silizium in feste oder flüssige Kondensate, die tief in der Atmosphäre liegen und so für gedeckte Spektren unsichtbar sind.

Darüber hinaus hat die Entdeckung methodische Folgen für atmosphärische Modellierung und Retrieval‑Analysen. In der Atmosphärenretrieval‑Forschung werden Beobachtungsdaten mit komplexen Modellen verglichen, um Temperaturprofile, chemische Abundanzen und Wolkeneigenschaften zu schätzen. Wenn Silizium in bestimmten Umgebungen als gasförmiges SiH4 auftritt, müssen Modelle diese Möglichkeit berücksichtigen — insbesondere bei alten, metalarmen oder sauerstoffarmen Objekten. Ebenso wichtig ist die Berücksichtigung von Nichtgleichgewichtsprozessen: Vertikaler Transport (Konvektion, Mischungsprozesse) oder photochemische Reaktionen durch stellare Strahlung können die sichtbaren Spuren von Siliziumverbindungen verändern und so das Interpretationsspektrum erweitern.

"Manchmal sind es die Extremfälle, die uns helfen, das Verhalten der durchschnittlichen Objekte zu verstehen", sagte die Studienleiterin Faherty vom American Museum of Natural History. Peter Eisenhardt vom JPL, WISE‑Projektwissenschaftler, ergänzte: "Wir wollten mit diesen Beobachtungen keine direkte Lösung für das Rätsel von Jupiter und Saturn liefern... Unser Ziel war es, herauszufinden, warum dieser Braune Zwerg so ungewöhnlich ist. Dass wir dabei Silan fanden, kam unerwartet. Das Universum überrascht uns weiterhin." Solche Kommentare zeigen, dass fundamental neue Entdeckungen oft aus sorgfältigem Suchen in Kombination mit leistungsfähiger Instrumentierung entstehen.

Der Fund unterstreicht den Wert der Kombination aus breit angelegten Infrarotdurchmusterungen (wie NEOWISE), der Beteiligung von Citizen‑Science‑Netzwerken und gezielter Folgespektroskopie mit Weltraumteleskopen wie JWST. Braune Zwerge besitzen gegenüber Planeten den Vorteil, dass sie selten eine leuchtende helle Sternkomponente in unmittelbarer Nähe haben, wodurch ihre eigenen atmosphärischen Signale weniger durch Fremdlicht überlagert werden. Dadurch liefern sie klarere Daten zur chemischen Zusammensetzung und Wolkenstruktur — wichtige Referenzen für Modelle, die man auch auf Exoplaneten anwendet, einschließlich solcher, die möglicherweise bewohnbare Bedingungen aufweisen könnten.

Kontext, technische Details und weiterführende Fragen

Aus technischer Sicht war die Spektralregion, in der Silan schlussendlich identifiziert wurde, im nahen bis mittleren Infrarot zu finden — ein Wellenlängenbereich, in dem viele Silizium‑ und Wasserstoff‑Signaturen starke Absorptionslinien aufweisen. JWST bietet dafür eine deutlich höhere Sensitivität und spektrale Auflösung gegenüber früheren Observatorien, was besonders für lichtschwache Ziele wie alte Braune Zwerge entscheidend ist. Bei der Interpretation solcher Daten ist es wichtig, Zeilenprofile, Kontinuumseffekte durch Wolken und das Temperaturdruckprofil der Atmosphäre gleichzeitig zu berücksichtigen, weil alle diese Faktoren die Stärke und Form molekularer Absorptionsmerkmale beeinflussen.

Wissenschaftlich stehen jetzt mehrere Fragen im Fokus: Wie verbreitet sind hydrogenierte Siliziumverbindungen in der Population von Braunen Zwergen und Exoplaneten? Welche Rolle spielt die ursprüngliche chemische Zusammensetzung der Sternentstehungsregion (z. B. Verhältnis von Sauerstoff zu Silizium) für die langfristige atmosphärische Entwicklung? Und in welchem Maß beeinflussen dynamische Prozesse wie vertikaler Mischungsgrad und Wolkenbildung die beobachtbaren Siliziumsignaturen? Beantwortungen dieser Fragen erfordern sowohl größere Stichproben an Objekten verschiedener Alter, Masse und Metallizität als auch verbesserte Modellrechnungen, die kondensations‑ und photochemische Prozesse simultan behandeln.

Methodisch relevant ist außerdem die Rolle des multibandigen Ansatzes: Kombinationen aus breitflächigen Infrarotdurchmusterungen (zur Identifikation ungewöhnlicher oder schwer zu findender Objekte) und folgender, hochauflösender Spektroskopie ermöglichen robuste molekulare Identifikationen. Citizen‑Science‑Projekte wie Backyard Worlds bieten hierbei eine wichtige Ergänzung, weil menschliche Mustererkennung in Archivdaten Objekte hervorheben kann, die von automatischen Suchalgorithmen übersehen werden — insbesondere wenn die Objekte ungewöhnliche Farbindizes oder Bewegungsmuster zeigen.

Schlussfolgerung

Der Nachweis von Silan in "The Accident" ist eine gezielte Bestätigung der Erwartung, dass elementare Häufigkeiten — insbesondere die Sauerstoffverfügbarkeit — sowie die Temperatur‑ und Druckstruktur einer Atmosphäre die Siliziumchemie in Riesenplanetensystemen steuern. Mit weiteren JWST‑Beobachtungen und künftigen Missionen, die zusätzliche Wellenlängenbereiche und noch höhere Empfindlichkeit abdecken könnten, wird das beobachtbare Bild von Silizium, Silikaten und flüchtiger Chemie zunehmend vollständiger. Das verbessert unser Verständnis sowohl der Planeten in unserem eigenen Sonnensystem als auch der wachsenden Zahl entdeckter Exoplaneten. Letztlich führt dies zu besseren Vorhersagen darüber, wie atmosphärische Prozesse die Entstehung, Evolution und mögliche Bewohnbarkeit von Welten beeinflussen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen