9 Minuten

Klarer Himmel und ein Neumond bilden die ideale Voraussetzung für eine der lohnendsten Himmelsvorführungen des Herbstes. In der Nacht des 21. Oktober erreicht der Meteorschauer der Orioniden seinen Höhepunkt und dank nahezu fehlender Mondhelligkeit können Beobachter*innen mit einem deutlich sichtbaren Schauspiel schneller, heller Sternschnuppen rechnen, die scheinbar aus dem Sternbild Orion hervorkommen.

Was sind die Orioniden und woher stammen sie?

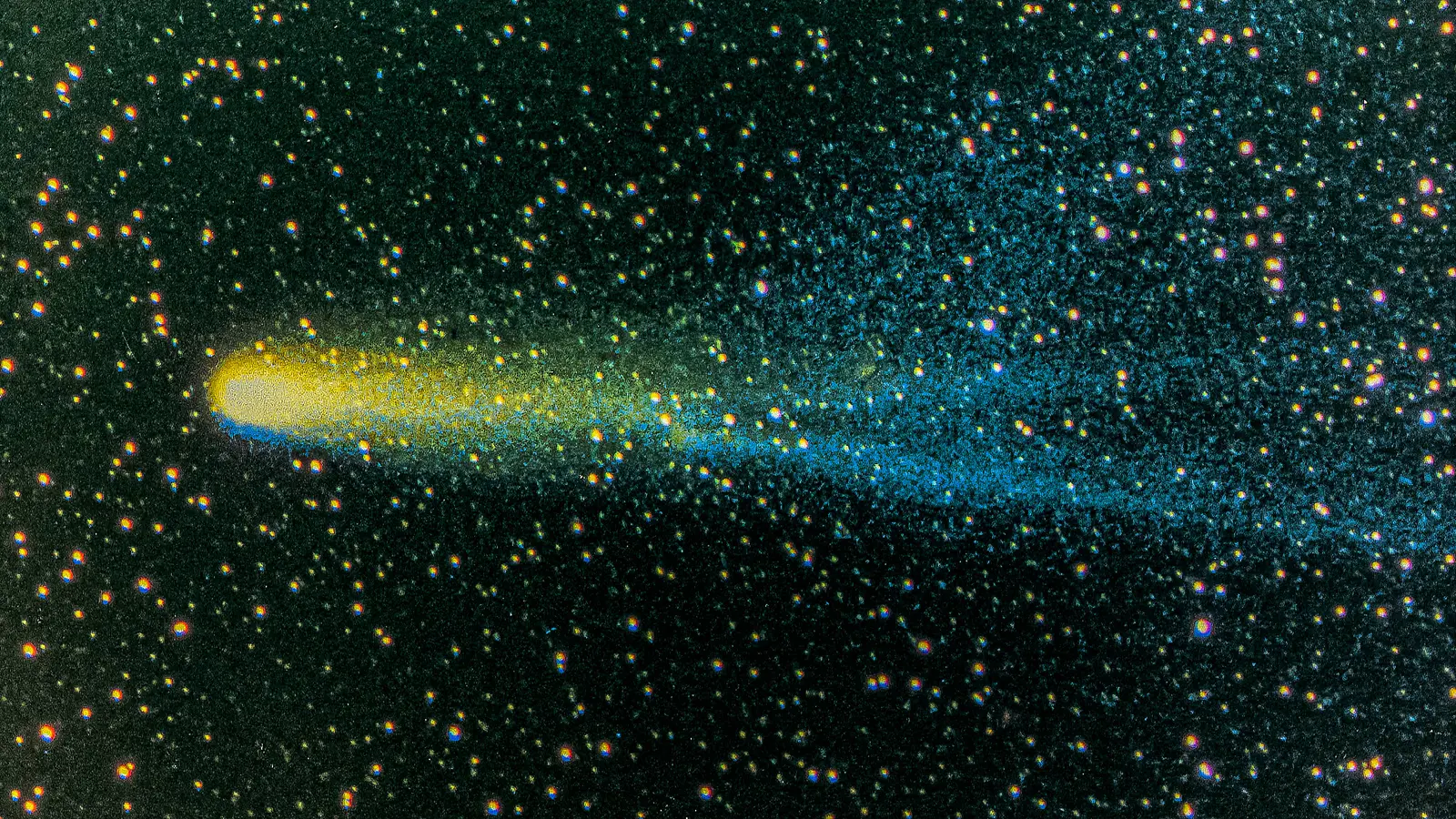

Der Meteorschauer der Orioniden tritt jedes Jahr Ende Oktober auf, wenn die Erde eine Spur aus Staub und Gesteinsbrocken durchquert, die der Komet Halley hinterlassen hat. Der Halley-Komet folgt einer etwa 76-jährigen Umlaufbahn um die Sonne und verliert bei jeder Passage kleine Partikel, sogenannte Meteoroide. Treffen diese Partikel mit hoher Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre, erhitzen sie sich schlagartig und verdampfen; dabei entstehen die hellen Leuchtstreifen, die wir als Meteore oder Sternschnuppen wahrnehmen.

Die Verbindung zu Halley ist gut belegt: Bahnvergleiche und chemische Analysen von Meteoroiden zeigen Übereinstimmungen mit dem Material, das kometenartigen Ursprungs ist. Die meisten Orioniden stammen von sehr kleinen Partikeln — typischerweise Millimeter- bis Zentimetergöße —, die jedoch aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit enorme Leuchtkraft entfalten können.

Für Beobachter ist wichtig zu wissen, dass der sichtbare Effekt nicht dadurch entsteht, dass die Partikel das Erdinnere erreichen, sondern durch die Wechselwirkung mit der Atmosphäre in Höhen meist zwischen 80 und 120 Kilometern. Diese Leuchtspuren dauern nur Sekundenbruchteile bis wenige Sekunden, können aber in Einzelfällen als persistente Trains mehrere Minuten sichtbar bleiben.

Warum erscheinen diese Meteore so hell?

Die Orioniden stechen durch ihre Helligkeit hervor. Obwohl die Anzahl der Meteore pro Stunde am Höhepunkt moderat ist — typischerweise etwa 15–20 Meteore pro Stunde unter guten Bedingungen — sind viele Exemplare auffällig hell. Der Grund liegt in der extrem hohen Eintrittsgeschwindigkeit: etwa 66 Kilometer pro Sekunde (ca. 44 Meilen pro Sekunde). Bei dieser Geschwindigkeit komprimiert und erwärmt ein eintretendes Partikel die Luft vor sich so stark, dass sie auf weißglühende Temperaturen gebracht wird.

Die sichtbare Leuchtspur entsteht durch Ionisation und Anregung von Atmosphärenbestandteilen wie Sauerstoff und Stickstoff sowie durch das Verdampfen des Materiales des Meteoroiden selbst. Metallische Bestandteile — Magnesium, Eisen, Natrium — tragen zur Farbigkeit und Intensität bei. Manchmal hinterlässt ein sehr heller Meteor einen sogenannten persistierenden Train: ein leicht schimmernder, sich langsam auflösender Schweif, der durch Atmosphärendynamik und chemische Reaktionen stabilisiert wird.

Zusätzlich zu der reinen Helligkeit können Orioniden durch ihre Geschwindigkeit lange, gerade Trägerspuren ziehen. Für Fotograf*innen und Videograf*innen ergibt sich dadurch die Chance, sehr markante, kontraststarke Aufnahmen zu erzielen, sofern die Kameraposition und Belichtungszeiten stimmen.

Wie man die Orioniden beobachtet: praktische Tipps

Das beste Beobachtungsfenster liegt in der Nacht nach der lokalen Mitternacht am 21. Oktober, wenn das Radiant des Stroms im Sternbild Orion höher am Himmel steht. Weder Teleskop noch Fernglas sind notwendig; für die Meteorbeobachtung ist ein weites Gesichtsfeld und das bloße Auge ideal, da Meteore über große Himmelsabschnitte hinweg auftauchen.

Für ein optimales Beobachtungserlebnis empfehle ich die folgenden Hinweise und Vorbereitungen:

- Suche einen dunklen Beobachtungsort weit entfernt von Straßenbeleuchtung und städtischem Lichtgürtel (Light Pollution). Regionen mit niedriger Lichtverschmutzung nach der Bortle-Skala liefern deutlich bessere Sichtbarkeit.

- Gönne deinen Augen 20–30 Minuten zur Anpassung an die Dunkelheit — schalte hierfür zumindest temporär alle hellen Leuchten aus und vermeide die Nutzung von Smartphones mit vollem Display.

- Lege dich auf eine Decke oder setze dich in einen Liegestuhl, um einen breiten Himmelsbereich komfortabel zu überblicken. Eine entspannte Körperhaltung erhöht die Chance, lange später noch aufmerksam zu bleiben.

- Kleide dich warm; Nächte im Oktober können kalt sein. Schichte Kleidung, eine Isomatte oder eine Thermoskanne mit warmem Getränk erhöhen den Komfort und damit die Beobachtungsdauer.

- Sei geduldig: Meteorraten schwanken stark auf kurzen Zeiträumen. Statt sich ausschließlich an einer festen Stundenrate zu orientieren, lohnt es sich, zehn- bis fünfzehnminütige Beobachtungsblöcke zu machen und die Sichtungen zu protokollieren.

Für dokumentierte Aufnahmen eignen sich Kameras mit manuellem Modus, einem möglichst lichtstarken Weitwinkelobjektiv (z. B. 14–24 mm) und Belichtungszeiten zwischen 10 und 30 Sekunden bei ISO-Werten von 800 bis 3200 — abhängig von Kameraempfindlichkeit und Lichtverschmutzung. Eine stabile Montierung oder ein robustes Stativ ist Pflicht, und Fernauslöser oder Intervallauslöser erleichtern längere Serienaufnahmen.

Timing, Sichtbarkeit und ein längeres Beobachtungsfenster

Die Hauptnacht (21. Okt.) fällt auf Neumond, was bedeutet, dass keine störende Mondhelligkeit die Sicht auf schwächere Meteore reduziert. Sollte die Wetterlage an diesem Datum bewölkt sein oder andere Verpflichtungen die Teilnahme verhindern, ist das kein großes Problem: die Aktivität der Orioniden erstreckt sich typischerweise von Ende Oktober bis in die zweite Oktoberhälfte bzw. bis Mitte November. Dieses relativ breite Zeitfenster bietet mehrere Chancen zur Beobachtung.

Innerhalb dieses Zeitraums kann die beobachtete Rate von Jahr zu Jahr leicht variieren. Lokale Faktoren wie atmosphärische Transparenz, Höhenlage des Beobachtungsorts, sowie die exakte Position des Radianten zur Nachtzeit beeinflussen, wie viele Meteore pro Stunde sichtbar werden. Auch die geographische Breite spielt eine Rolle: In mittleren nördlichen Breiten sind die Orioniden besonders gut sichtbar, weil Orion in den frühen Morgenstunden hoch über dem Südosten bis Süden steht.

Zusätzlich zur visuellen Beobachtung sind Radio-Beobachtungen möglich: Meteorschauer reflektieren Radiofrequenzen, sodass Funkamateure und Wissenschaftler Meteore auch bei Bewölkung oder Tageslicht registrieren können. Solche Messungen liefern wertvolle Daten über die Partikelanzahl und -größenverteilung des Meteoroidenstroms.

Wie die Orioniden in den Meteorkalender passen

Jedes Jahr gibt es mehrere bemerkenswerte Meteorschauer: Die Quadrantiden im Januar können bei idealen Bedingungen über 100 Meteore pro Stunde erreichen, die Perseiden im August sind für ihre konstant hohen Raten und angenehme Sommertemperaturen beliebt, während die Leoniden historisch für ihre episodischen Ausbrüche bekannt sind. Die Orioniden zeichnen sich weniger durch reine Anzahl als durch Geschwindigkeit und Brillanz aus, was sie zu einer beliebten Wahl für Gelegenheitsbeobachter, engagierte Amateurastronomen und Fotograf:innen macht.

Aus wissenschaftlicher Sicht sind Meteorschauer wie die Orioniden wertvoll: Sie erlauben Rückschlüsse auf die Entwicklung von Kometen, die Struktur von Meteoroidenströmen sowie auf Wechselwirkungen zwischen Sonnenstrahlung, interplanetaren Magnetfeldern und Staubpartikeln. Langfristige Beobachtungsdaten helfen, Veränderungen in der Dichte und Verteilung der Teilchen zu erkennen — Hinweise auf vergangene Aktivität des Mutterkometen.

Ob Sie ein erfahrener Beobachter sind oder sich das erste Mal an der Meteorbeobachtung versuchen: Der 21. Oktober bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, nach oben zu schauen. Stellen Sie sich plötzliche, helle Streifen vor, die das Sternbild Orion durchkreuzen — eine flüchtige, sichtbare Verbindung zu einem Kometen, der nur alle Jahrzehnte ins innere Sonnensystem zurückkehrt.

Zusätzliche Hinweise zur Planung:

- Nutzen Sie lokale Wettervorhersagen und Wolkenradar, um den besten Beobachtungszeitraum zu wählen. Sites und Apps mit Transparenz- und Seeing-Prognosen sind hilfreich.

- Informieren Sie sich beim International Meteor Organization (IMO) oder bei der NASA über erwartete Aktivitätskurven und mögliche Outbursts.

- Vermeiden Sie starke Lichtquellen direkt im Blickfeld; eine kleine Lichtquelle zur Karte- oder Kameraeinstellung ist ausreichend, sollte aber rot gefiltert sein, um die Dunkeladaptation nicht zu stören.

Technische Details, wissenschaftlicher Kontext und Beobachtungsvarianten

Für technisch Interessierte: Die relative Geschwindigkeit von ~66 km/s bringt kinetische Energie pro Masseneinheit mit sich, die beim Eintritt in die Atmosphäre in Licht umgewandelt wird. Typische Meteoroiden, die Orioniden verursachen, haben Durchmesser im Millimeter- bis Zentimeterbereich und Massen von Milligramm bis Gramm. Ihre Komposition ist überwiegend organisch-komplex und enthält silikatische sowie metallische Bestandteile, die die Emissionslinien in spektroskopischen Aufnahmen prägen.

Spektroskopie von Meteoren erlaubt die Identifikation einzelner Elemente und liefert Hinweise auf die chemische Zusammensetzung des Mutterkörpers, in diesem Fall des Halley-Kometen. Historische Daten und Vergleichsbeobachtungen machen die Orioniden zu einem referenziellen Objekt in der Meteorforschung.

Bei der Beobachtung gibt es verschiedene Herangehensweisen:

- Visuelle Schätzung: Klassisch und effektiv. Zählen Sie Meteore in festgelegten Zeitspannen und notieren Sie Helligkeit und Spurwinkel (gegenüber bekannten Sternen) — einfache Methoden liefern brauchbare statistische Daten.

- Fotografie mit Weitwinkel: Einsatz von Belichtungsserien zur Erhöhung der Trefferwahrscheinlichkeit. Durch Kombination mehrerer Frames lassen sich einzelne Meteore zu eindrucksvollen Kompositionen zusammenfügen.

- Videografie mit hoher Sensitivität: Ermöglicht die Erfassung schwächerer Ereignisse und liefert genaue Zeitstempel, die für Korrelationen mit Radiosignalen und anderen Beobachtungsnetzwerken nützlich sind.

- Radio- und Radar-Detektion: Wissenschaftliche Netze können auch bei Schlechtwetterbedingungen Daten sammeln und so eine lückenlose Aktivitätskurve bereitstellen.

Besonderheiten für Fotografen und Wissenschaftler

Fotografische Tipps: Wählen Sie einen Standort mit guter Sicht Richtung Südost bis Süden; dort steigt Orion gegen Morgen. Stellen Sie Fokus manuell auf unendlich, verwenden Sie eine offene Blende (z. B. f/2.8 oder kleiner) und testen Sie verschiedene ISO-Werte, um das beste Rausch-zu-Licht-Verhältnis Ihrer Kamera zu finden. Intervallaufnahmen über mehrere Stunden maximieren die Chance, mehrere Meteore einzufangen.

Für wissenschaftliche Projekte lohnt sich eine Koordination mit lokalen Astronomievereinen oder internationalen Arbeitsgruppen (IMO, AMS — American Meteor Society). Synchronisierte Beobachtungen aus verschiedenen geografischen Positionen ermöglichen die Bestimmung der ursprünglichen Bahn der Meteoroide und damit der Rückrechnung auf mögliche Entstehungsorte im Kometen.

Abschließende Hinweise und weiterführende Ressourcen

Die Orioniden sind eine wunderbare Gelegenheit, die Verbindung zwischen Kometen und Meteorströmen hautnah zu erleben. Sie bieten sowohl für Hobbyastronom*innen als auch für Forscher*innen attraktive Beobachtungs- und Untersuchungsfelder. Weil der Peak mit Neumond zusammenfällt, ist die diesjährige Gelegenheit besonders günstig.

Weiterführende Quellen und Organisationen, die regelmäßig Vorhersagen, Beobachtungsberichte und wissenschaftliche Analysen veröffentlichen, sind unter anderem die International Meteor Organization (IMO), die American Meteor Society (AMS) und diverse nationale astronomische Gesellschaften. Für aktuelle Informationen zu Wetter und Sichtbedingungen nutzen Sie bitte lokale Meteorologieangebote und spezielle Astronomie-Apps, die Transparenz und Lichtverschmutzungsskalen anzeigen.

Viel Erfolg und klare Nächte bei Ihrer Beobachtung der Orioniden — möge jede sichtbare Spur die Faszination befördern, die von den kleinen Boten des Sonnensystems ausgeht.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen