10 Minuten

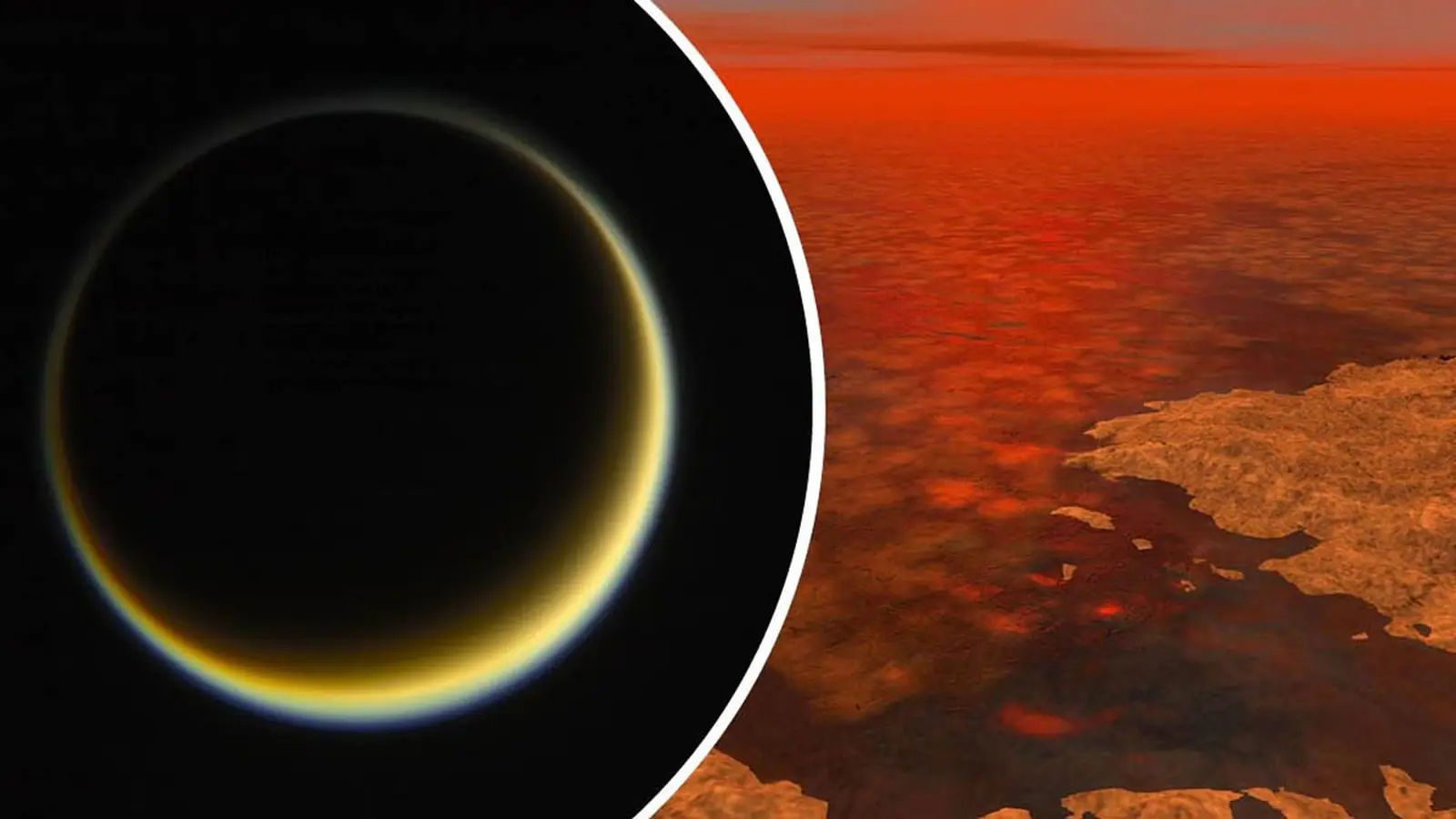

Titans größter Mond Saturns hat die Wissenschaft erneut überrascht. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass sich unter den extrem kalten Bedingungen auf Titan Cyanwasserstoff (Wasserstoffcyanid, HCN) mit Methan und Ethan zu stabilen festen Strukturen verbinden kann — ein chemischer Befund, der eine lange geltende Regel über das Verhalten polarer und unpolarer Moleküle infrage stellt.

Wissenschaftler der Chalmers University of Technology arbeiteten mit Experimenten am Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA zusammen und kombinierten Labormessungen mit groß angelegten Rechnungen, um diese unerwarteten Co‑Kristalle aufzudecken. Das Ergebnis verändert nicht nur unser Verständnis der Oberflächenchemie Titans, sondern liefert auch neue Hinweise darauf, wie präbiotische Moleküle unter extremen Kältebedingungen entstehen oder konserviert werden könnten.

Forscher interessieren sich seit langem für Titans eisige Umgebung, die Seen, Meere, Sanddünen und eine dichte Atmosphäre aus Stickstoff, Methan und komplexer kohlenstoffbasierter Chemie beherbergt. Titan weist in mehreren Aspekten Gemeinsamkeiten mit der frühen Entwicklung der Erde auf und kann daher Einblicke in mögliche Wege zur Entstehung des Lebens liefern. Bildquelle: NASA‑JPL‑Space Science Institute

Warum diese Entdeckung wichtig ist: Vermischung, die nicht passieren sollte

In Chemiebüchern fasst die Faustregel „Ähnliches löst sich in Ähnlichem“ eine einfache Beobachtung zusammen: polare Moleküle (mit ungleicher Ladungsverteilung) ziehen einander an, während unpolare Moleküle ihre eigenen Wechselwirkungen bevorzugen. Unter gewöhnlichen Bedingungen sollten Cyanwasserstoff (ein stark polares Molekül) und Kohlenwasserstoffe wie Methan und Ethan (unpolar) getrennt bleiben — man kann sich das vereinfacht wie Öl und Wasser vorstellen, nur bei kryogenen Temperaturen.

Die JPL‑Experimente, bei denen Mischungen bis auf etwa 90 K (ungefähr −180 °C) abgekühlt wurden, zeigten jedoch spektroskopische Signaturen, die nicht in dieses einfache Bild passten. Anstatt dass HCN isoliert auskristallisierte oder Methan und Ethan flüssig blieben, deuteten die Messdaten auf eine neue feste Phase hin — ein gemischter Kristall, in dessen Gitterstruktur Kohlenwasserstoffe eingelagert zu sein scheinen.

Um diese rätselhaften Spektren zu interpretieren, führten Martin Rahm und sein Team an der Chalmers Tausende atomistische Simulationen durch, in denen sie untersuchten, wie HCN, Methan und Ethan sich in einer festen Phase ordnen könnten. Das Ergebnis: stabile Co‑Kristalle, deren berechnete spektroskopischen Fingerabdrücke mit den experimentellen Messungen übereinstimmen — eine molekulare Anordnung, die die übliche Polarisations‑/Unpolarisations‑Trennung unter titanähnlichen Bedingungen verwischt.

Wie Experimente und Berechnungen zusammenkamen

Die Entdeckung entstand aus einer engen Zusammenarbeit: Laborgruppen am NASA/JPL führten Laser‑Spektroskopie bei tiefen Temperaturen an kryogenen Mischungen durch, während Theorieteams an der Chalmers mögliche Festkörperstrukturen und deren Schwingungsspektren modellierten. Die Laser‑Spektroskopie liefert eine molekulare Momentaufnahme davon, wie Bindungen vibrieren und wie Moleküle in verschiedenen Phasen wechselwirken. Als die JPL‑Spektren unerwartete Merkmale zeigten, stellten die Chalmers‑Wissenschaftler die Frage: Könnten diese Merkmale erklärt werden, wenn Methan oder Ethan tatsächlich in HCN‑Kristalle eingebaut wären?

Hochleistungsrechner erlaubten es den Forschern, Tausende möglicher Kristallanordnungen zu testen. Die Rechnungen sagten stabile Co‑Kristalle bei titanähnlichen Temperaturen voraus und lieferten simulierte Spektren, die mit den JPL‑Messungen übereinstimmten. Kurz gesagt: Labor‑ und theoretische Befunde konvergierten auf dieselbe überraschende Antwort: Kohlenwasserstoffe können in HCN‑Kristallen eingeschlossen werden und stabile co‑kristalline Festkörper bilden.

Technisch gesehen kombinierten die Modelle Dichtefunktionaltheorie (DFT) zur Bestimmung energetischer Stabilität mit Berechnungen der Phononen‑ und Schwingungsspektren, um direkte Vergleiche mit Infrarot‑ und Raman‑Signaturen zu ermöglichen. Solche mehrstufigen Ansätze sind heute Standard in der Festkörperchemie und erlauben, experimentelle Anomalien quantitativ zu erklären — besonders unter exotischen, nicht angenehmen Laborbedingungen wie jenen, die Titan simulieren.

Folgen für Titans Geologie und präbiotische Chemie

Der Befund hat zwei wesentliche Implikationen. Erstens verändert er die Art und Weise, wie wir Titans Oberflächengeologie und Landschaftsentwicklung interpretieren könnten. Cyanwasserstoff entsteht in Titans Atmosphäre durch photochemische Prozesse in den Dunstschichten und wird auf die Oberfläche abgeschieden. Wenn Cyanide Co‑Kristalle mit Methan und Ethan bilden, könnten Verteilung, Erscheinungsbild und mechanische Eigenschaften von Oberflächenablagerungen — etwa Zusammensetzung von Dünen, Uferlinien und gefrorenen Becken — anders sein als bisher modelliert.

Zweitens ist HCN ein vielseitiger präbiotischer Ausgangsstoff. Im Labor auf der Erde nimmt HCN an Reaktionswegen teil, die zu Aminosäuren und Nukleobasen führen — den chemischen Vorläufern von Proteinen und genetischen Molekülen. Die Co‑Kristallisation mit Kohlenwasserstoffen könnte beeinflussen, wie HCN auf Titan konserviert, konzentriert oder umgewandelt wird, und so Mikro‑Umgebungen schaffen, in denen komplexe organische Chemie auch bei sehr niedrigen Temperaturen voranschreitet.

Solche Co‑Kristalle wirken als Schutzräume: sie können reaktive Moleküle einschließen, vor rascher Zersetzung bewahren und lokale Konzentrationsgradienten erzeugen, die für Folgechemie günstig sind. Auf Titan könnten diese Kristallmatrices die chemische Evolution von organischen Verbindungen verlangsamen, aber gleichzeitig bestimmte kondensations‑ oder Reaktionspfade bevorzugen, die in der gasförmigen Phase nicht verfügbar sind.

„Das sind sehr aufregende Ergebnisse, die uns helfen können, etwas in großem Maßstab zu verstehen — einen Mond, der so groß ist wie der Planet Merkur“, sagt Martin Rahm, Associate Professor an der Chalmers University of Technology. „Die unerwartete Wechselwirkung zwischen diesen Stoffen könnte beeinflussen, wie wir Titans Geologie und seine eigenartigen Landschaften aus Seen, Meeren und Sanddünen interpretieren.“

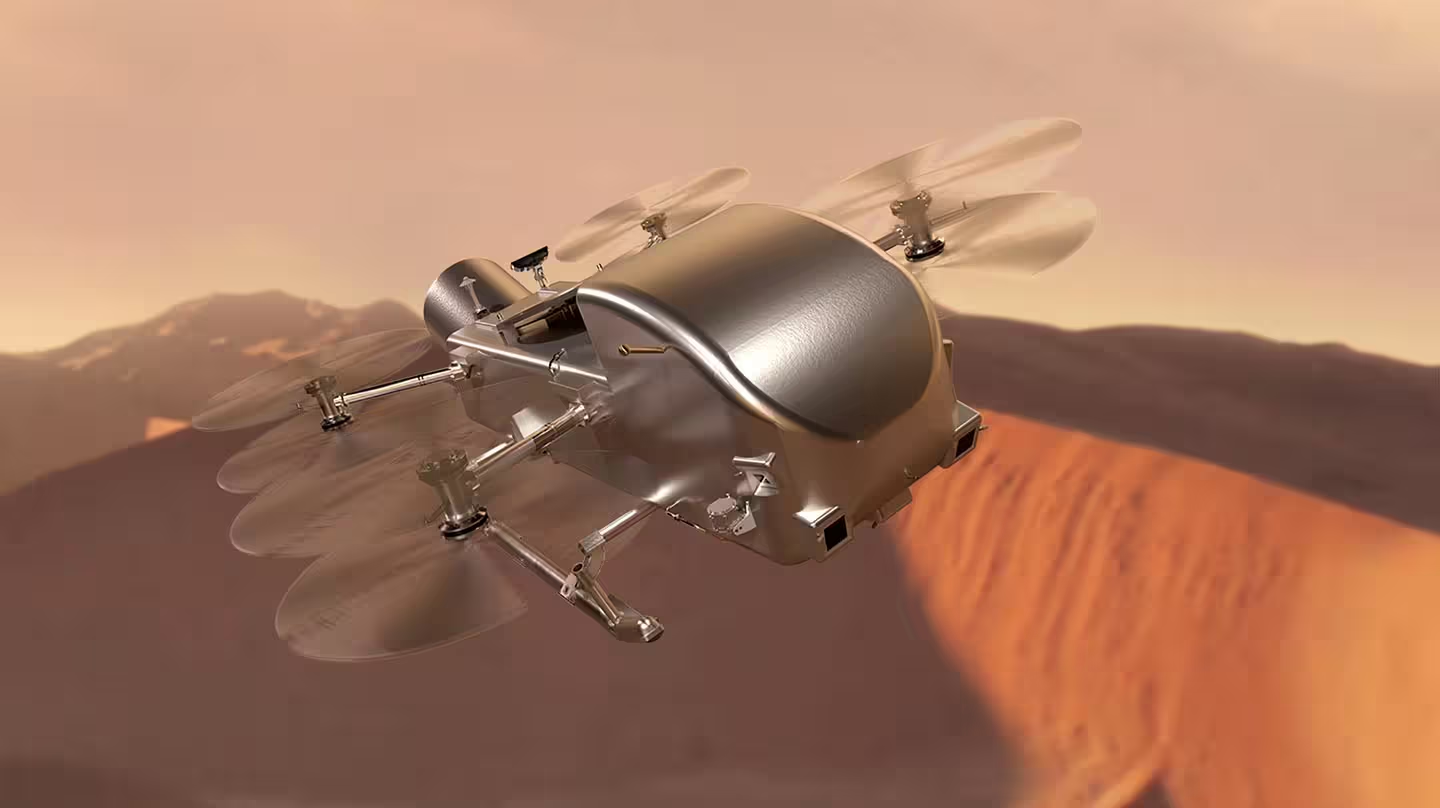

Was das für Dragonfly und zukünftige Missionen bedeutet

Die NASA‑Rotorcraftmission Dragonfly, die für einen Start in den späten 2020er Jahren vorgesehen ist und in den 2030er Jahren an Titan ankommen soll, wird vielfältige Oberflächenumgebungen erkunden und organisch‑reiche Regionen untersuchen. Die Erkenntnis, dass Cyanwasserstoff Co‑Kristalle mit Methan und Ethan bilden kann, hilft Missionsplanern, Prognosen zur Oberflächenzusammensetzung zu verfeinern und Probenahmestrategien entsprechend anzupassen.

Falls diese gemischten Feststoffe weit verbreitet sind, müssen die Instrumententeams von Dragonfly berücksichtigen, wie organische Substanzen in gefrorenen Sedimenten und Oberflächenschalen auftreten. Das betrifft nicht nur direkte Analysemethoden wie Massenspektrometrie oder Gaschromatographie, sondern auch Vorverarbeitungsschritte: Aufschluss, Erwärmung oder Lösungsentnahme von Proben könnten anders reagieren, wenn HCN in einem stabilen Kristallgitter gebunden ist.

Über die direkte Probenahme hinaus beeinflusst die Entdeckung die Fernbeobachtung. Spektrale Merkmale, die mit HCN‑Co‑Kristallen verbunden sind, werden Infrarot‑ und Raman‑Signaturen verändern, die entweder von Orbiter‑Instrumenten oder Vorbeiflug‑SENSORIK gemessen werden. Das kann die Interpretation zukünftiger Datensätze erleichtern und die Suche nach Zonen verbessern, in denen präbiotische Chemie wahrscheinlicher stattfindet.

Künstlerische Darstellung von Dragonfly, das über die Dünen des Saturnmonds Titan schwebt. Die NASA hat der Missionsgruppe grünes Licht für die Entwicklung mit einem geplanten Starttermin im Juli 2028 erteilt. Credit: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

Breitere Bedeutung: Kältechemie im Sonnensystem

HCN ist nicht auf Titan beschränkt; Astronomen weisen es in interstellaren Wolken, in Kometen und in anderen planetarischen Atmosphären nach. Wenn HCN bei kryogenen Temperaturen Co‑Kristalle mit unpolaren Molekülen bilden kann, könnte dieser Mechanismus für eine große Bandbreite kalter Umgebungen im All relevant sein. Co‑Kristallisation beeinflusst möglicherweise, wie organische Substanzen in kometarischen Eiskörpern eingeschlossen werden, wie Aerosole in fernen Atmosphären altern oder wie komplexe Organika auf den Oberflächen eisiger Monde überdauern.

Aus chemischer Sicht zeigt dieses Ergebnis, dass allgemeine Regeln — wie die einfache „Ähnliches löst sich in Ähnlichem“‑Faustregel — unter extremen Bedingungen so modifiziert werden müssen, dass zusätzliche intermolekulare Wechselwirkungen und Gitterenergieeffekte berücksichtigt werden. Unter kryogenen Bedingungen werden Dispersionseffekte, van‑der‑Waals‑Kräfte und spezifische H‑Brücken oder Dipol‑Induktionswechselwirkungen in anderen Relationen relevant als bei Raumtemperatur‑Chemie auf der Erde.

„Ich sehe es als ein schönes Beispiel dafür, dass sich Grenzen in der Chemie verschieben und eine allgemein akzeptierte Regel nicht immer uneingeschränkt gilt“, ergänzt Rahm. Das Resultat ist weniger ein Widerspruch als vielmehr eine Erweiterung unseres Verständnisses: Chemie unter extremen Bedingungen kann andere Reaktions‑ und Assemblierungswege einschlagen als bei irdischen, temperierten Verhältnissen.

Experteneinschätzung

Dr. Lena Morales, eine fiktive, aber fachlich realistische Planetenchemikerin an einem europäischen Astrobiologie‑Institut, gibt eine sachliche Einschätzung: „Solche Co‑Kristalle wirken wie Kältetrichter. Sie können reaktive Moleküle in fester Form konservieren, deren Abbau verlangsamen und sogar lokale Konzentrationsgradienten erzeugen, die für weitere chemische Reaktionen förderlich sind. Für die Astrobiologie ist das entscheidend — Reaktionen, die in einer diffusen Gasphase nicht möglich wären, könnten innerhalb oder an der Oberfläche eines Kristallgitters stattfinden.“

Diese Expertenperspektive unterstreicht einen praktischen Punkt: präbiotische Reaktionswege sind sensitiv gegenüber dem physikalischen Kontext. Dieselben Moleküle verhalten sich unterschiedlich, wenn sie in Festkörpern eingeschlossen, an Mineraloberflächen adsorbiert oder in Flüssigkeiten gelöst sind. Auf Titan schafft das Zusammenspiel zwischen Atmosphäre, Oberflächenflüssigkeiten und gefrorenen Ablagerungen ein Mosaik chemischer Umgebungen, das für unerwartete Chemie besonders geeignet ist.

Wie geht es weiter: Kartierung, Experimente und Theorie

Rahm und Kollegen planen, die HCN‑Chemie in enger Zusammenarbeit mit NASA‑Teams weiter zu erforschen. Offene Fragen sind, ob weitere unpolare Moleküle — über Methan und Ethan hinaus — in HCN‑Kristalle eindringen können, wie stabil diese Co‑Kristalle unter zyklischen Temperaturänderungen bleiben und ob Bestrahlung (durch kosmische Strahlung oder sonnengetriebene Partikel) zusätzliche Reaktionen innerhalb der Kristallmatrix anstoßen kann.

Laborarbeiten sollen erweitert werden, um Mischungen mit anderen organischen Verbindungen zu testen und Titans tages‑ und jahreszeitliche Temperaturschwankungen nachzuahmen. Auf theoretischer Seite werden detailliertere Berechnungen angestrebt, die Reaktionspfade untersuchen, die innerhalb von Co‑Kristallen möglich werden — etwa Polymerisationsschritte, Kondensationsreaktionen oder Umverteilungen von Wasserstoff, die unter gasförmigen Bedingungen unwahrscheinlich sind.

Gemeinsam werden diese Forschungsrichtungen die Modelle zur Oberflächenzusammensetzung und zur chemischen Entwicklung von Titans organischer Inventur verfeinern. Messdaten aus Labor und Simulation werden helfen, Vorhersagen für Fernspektroskopie und in‑situ Messungen zu präzisieren, was schließlich Missionen wie Dragonfly zugutekommt.

Letzten Endes erinnert diese Entdeckung daran, dass Planetenchemie oft unserer erdzentrierten Intuition widerspricht. Titan bleibt ein natürliches Labor für kryogene organische Chemie — ein Ort, an dem einfache Moleküle unter Bedingungen zusammensetzen, die sich stark von denen unserer Erde unterscheiden, aber dennoch wichtige Parallelen zu frühen chemischen Stadien der Entstehung komplexer organischer Systeme aufweisen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen