8 Minuten

Eine umfangreiche US-Studie weist darauf hin, dass die Nutzung von E-Zigaretten mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Prädiabetes verbunden ist, und dass Personen, die sowohl dampfen als auch herkömmliche Tabakprodukte rauchen, das höchste Risiko tragen. Forschende werteten mehr als 1,2 Millionen Datenpunkte aus einer Telefonbefragung der CDC aus, um Zusammenhänge zwischen der Nutzung nikotinhaltiger Produkte und erhöhten Blutzuckerwerten – einem Vorläufer von Typ‑2‑Diabetes – zu analysieren.

Studiendesign und wissenschaftlicher Kontext

Prädiabetes bezeichnet Blutglukosewerte, die über dem Normalbereich liegen, aber noch nicht hoch genug sind, um eine Diagnose von Typ‑2‑Diabetes zu erhalten. Obwohl Prädiabetes in vielen Fällen rückgängig gemacht oder verzögert werden kann, ist der Zustand klinisch relevant, weil er auf ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenleiden und Nervenschäden hinweist und somit ein wichtiges Ziel für Prävention darstellt.

Der Gesundheitsökonom Sulakshan Neupane und sein Team von der University of Georgia analysierten Daten, die von den US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erhoben wurden. Der Datensatz umfasst über 1,2 Millionen telefonische Befragungen, wodurch die Forschenden Assoziationen zwischen selbstberichteter Nutzung von E-Zigaretten, rauchbaren Tabakprodukten oder einer Kombination aus beidem (Dual Use) und der Prävalenz von Prädiabetes beziehungsweise Diabetes schätzen konnten. Die Studie erschien 2025 in AJPM Focus.

Das Design der Untersuchung ist beobachtend und stützt sich auf Selbstangaben. Solche groß angelegten Querschnittsanalysen erlauben es, Muster und potenziell gefährdeten Gruppen zu identifizieren, liefern aber keine kausalen Beweise. Trotzdem sind sie wertvoll, um Hypothesen für weiterführende longitudinale oder experimentelle Studien zu entwickeln und politische Prioritäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu informieren.

Zentrale Ergebnisse und numerische Befunde

Nach Anpassung für verfügbare Kovariablen berichteten die Forschenden, dass exklusive Nutzer von E‑Zigaretten eine um etwa 7 % höhere Wahrscheinlichkeit für Prädiabetes hatten als Nichtraucher. Um diese relative Veränderung greifbar zu machen, übersetzten die Autor:innen den Befund in eine absolute Zahl: ungefähr 7.000 zusätzliche Prädiabetesfälle pro 1 Million US‑E‑Zigaretten‑Nutzer.

Bei exklusiven Nutzern rauchbarer Tabakprodukte (zum Beispiel Zigaretten oder Zigarren) fiel das relative Prädiabetes‑Risiko größer aus – rund 15 % über dem Niveau von Nichtrauchern. Personen, die sowohl dampften als auch rauchten (Dual‑User), wiesen das höchste relative Risiko auf: etwa 28 % höher im Vergleich zu Nichtrauchern.

Untersuchte man diagnostizierten Diabetes, zeigten Dual‑User erneut ein erhöhtes Risiko: ungefähr 9 % höher als bei Nichtrauchern. Dagegen war das Diabetesrisiko bei reinen Rauchern von Verbrennungsprodukten im Vergleich zu Nichtrauchern in dieser Analyse auf etwa 7 % erhöht.

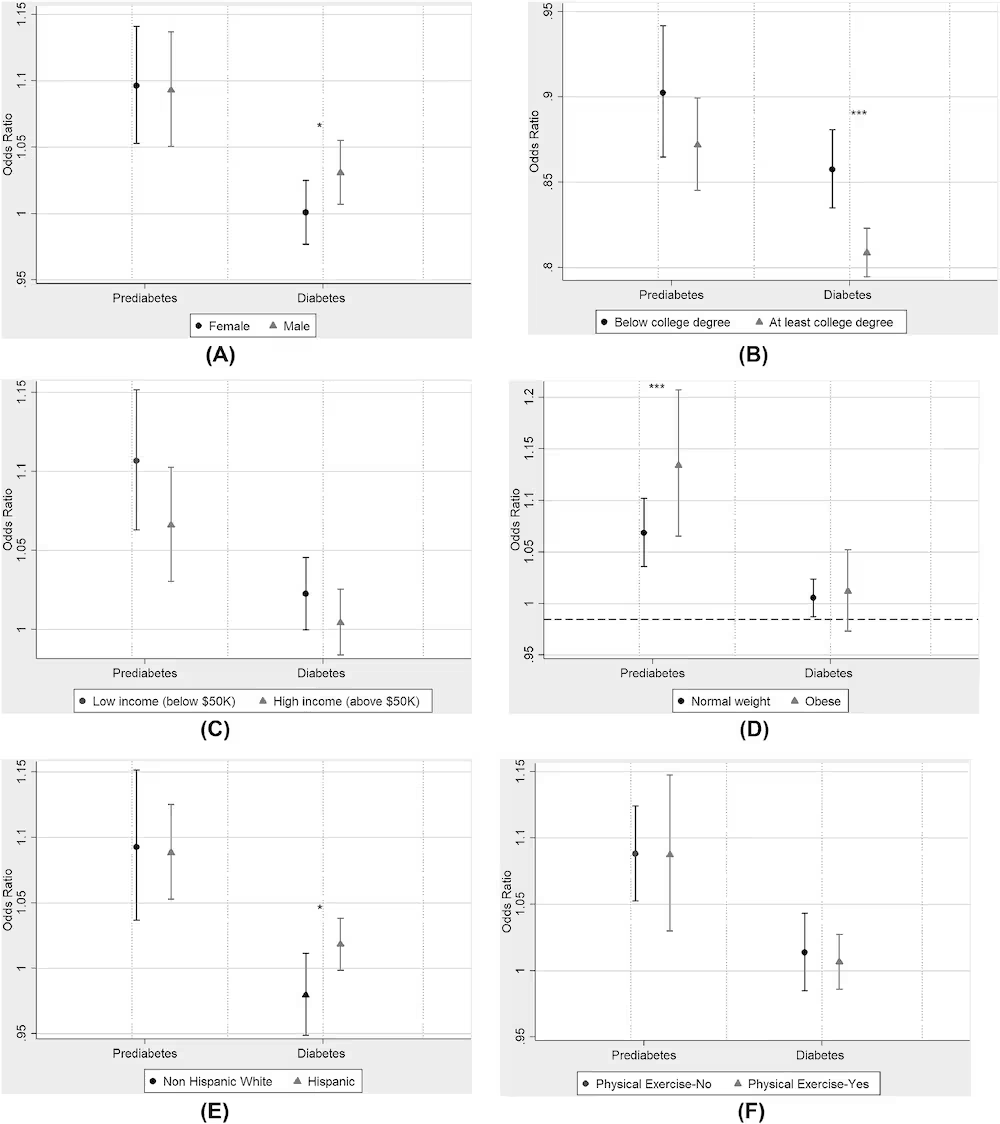

Weitergehende Subgruppenanalysen lieferten zusätzliche Einsichten: E‑Zigaretten‑Nutzende mit Übergewicht oder Adipositas hatten ein höheres Prädiabetes‑Risiko als Nutzer:innen mit niedrigerem Body‑Mass‑Index. Zudem offenbarte die Studie Unterschiede nach rassischer und ethnischer Zugehörigkeit: Hispanic, Black und Asian Befragte zeigten eine größere mit dem Dampfen assoziierte Risikovermehrung als weiße Teilnehmende desselben Datensatzes. Solche Disparitäten können auf sozioökonomische Faktoren, ungleiche Gesundheitszugänge oder unterschiedliche Muster des Produktgebrauchs hinweisen und verdienen vertiefte Untersuchung.

Die quantitativen Befunde geben Hinweise auf die Größenordnung möglicher Bevölkerungseffekte, wobei sowohl relative als auch absolute Risikomaße wichtig sind. Relative Risiken helfen beim Vergleich von Gruppen, während absolute Zahlen (zum Beispiel zusätzliche Fälle pro 1 Million) die potenzielle Belastung für das Gesundheitssystem und den gesellschaftlichen Impact veranschaulichen.

Einschränkungen und Interpretation

Die Autor:innen mahnen zur Vorsicht bei der kausalen Deutung der Ergebnisse. Es handelt sich um eine beobachtende Analyse selbstberichteter Befragungsdaten, die über einen relativ kurzen Zeitraum erhoben wurden; folglich kann die Untersuchung nicht beweisen, dass Dampfen Prädiabetes verursacht. Umkehrkausalität ist möglich: Menschen mit bereits erhöhtem Gesundheitsrisiko könnten eher zu Nikotinprodukten greifen, möglicherweise als vermeintliche Bewältigungsstrategie. Außerdem können Confounder – etwa sozioökonomischer Stress, starker Alkoholkonsum, Bewegungsmangel oder ungesunde Ernährungsgewohnheiten – sowohl mit Nikotinkonsum als auch mit metabolischem Risiko zusammenhängen und die beobachteten Assoziationen beeinflussen.

Neupane merkt an: „Allein die Nutzung von E‑Zigaretten erhöht die Wahrscheinlichkeit für Prädiabetes, und Dual‑Use scheint ein zusätzliches Risiko zu bringen. Diese Studie macht auf das mögliche kumulative Schadpotenzial aufmerksam, wenn beide Produkttypen verwendet werden.“ Gleichzeitig weist er darauf hin, dass soziale und wirtschaftliche Faktoren sowohl den Nikotinkonsum als auch die Stoffwechselgesundheit beeinflussen können und daher in Analysen berücksichtigt werden müssen.

Ein weiterer methodischer Vorbehalt ist die Abhängigkeit von selbst berichteten Diagnosen und Verhaltensweisen, die Messfehler, Erinnerungs‑ und Berichtsbias einführen können. Objektive klinische Messungen fehlen in den Daten: Werte wie HbA1c, nüchterner Glukosespiegel oder Biomarker für Nikotinexposition sind in der vorliegenden Erhebung nicht enthalten. Dennoch erhöht die sehr große Stichprobe die statistische Power und ermöglicht es, auch kleine Effekte zu detektieren und heterogene Muster in verschiedenen Untergruppen zu identifizieren.

Schließlich sollte bedacht werden, dass verschiedene E‑Zigaretten‑Produkte und -Aerosole sich stark unterscheiden können – nach Nikotinkonzentration, chemischer Zusammensetzung der Aromen oder der Nutzungshäufigkeit. Diese Heterogenität kann die Interpretation verkomplizieren, weil nicht alle Dampfer das gleiche Expositionsprofil haben.

Folgen für die öffentliche Gesundheit und zukünftige Forschung

Die Ergebnisse fügen sich in einen wachsenden Forschungsstrang ein, der das Dampfen mit systemischen Gesundheitsfolgen jenseits der Atmungsorgane in Verbindung bringt. Obwohl E‑Zigaretten häufig als „weniger schädliche“ Alternative zum Rauchen vermarktet werden, legt diese Analyse nahe, dass mögliche metabolische Nachteile bestehen könnten, die langfristig zur Krankheitslast beitragen.

Wesentliche nächste Schritte sind longitudinale Kohortenstudien mit biochemischen Messungen (beispielsweise HbA1c, nüchterner Blutzucker und Biomarker der Nikotinexposition), um Kausalität und Dosis‑Wirkungs‑Beziehungen besser zu klären. Solche Studien sollten idealerweise wiederholte Messzeitpunkte, detaillierte Erhebungen zum Produktgebrauch (Art des Geräts, Nikotinstärke, Häufigkeit) sowie soziale Determinanten der Gesundheit einbeziehen. Ergänzend sind kontrollierte Tiermodelle oder mechanistische In‑vitro‑Studien hilfreich, um zu untersuchen, wie Aerosolbestandteile die Insulinsensitivität, inflammatorische Signalwege oder die Pankreasfunktion beeinflussen können.

Aus Sicht der Gesundheitsförderung ergeben sich mehrere Implikationen: Präventions‑ und Aufklärungsprogramme sollten die potenziellen metabolischen Risiken der E‑Zigaretten‑Nutzung einbeziehen, nicht nur die Atemwegsschäden. Klinikerinnen und Kliniker sollten im Rahmen der Risikobewertung alle Nikotinprodukte erfragen – einschließlich E‑Zigaretten, Nikotinersatzprodukte und traditionelle Tabakprodukte – und bei Patientinnen und Patienten mit Übergewicht oder metabolischem Risiko ein besonderes Augenmerk auf Kombinationskonsum legen.

Politisch könnten die Befunde die Diskussion um Regulierung von Inhaltsstoffen, Aromen und Nikotinkonzentrationen befeuern sowie die Notwendigkeit unterstreichen, digitale und schulbasierte Präventionsangebote auf gefährdete Gruppen auszurichten. Gesundheitsbehörden sollten zudem bestehende Rauchstopp‑Programme daraufhin prüfen, ob sie effektiv für Nutzerinnen und Nutzer unterschiedlicher Produktkategorien sind oder ob gezielte Interventionen für Dual‑User benötigt werden.

Expertenkommentar

Dr. Laura Mendes, Epidemiologin im Bereich der öffentlichen Gesundheit (fiktiv, als Kommentar), sagt: „Diese groß angelegte Befragungsstudie liefert wichtige Warnsignale. Selbst wenn das Dampfen für einige Personen ein geringeres respiratorisches Risiko im Vergleich zum Rauchen bedeuten mag, müssen wir die Auswirkungen auf den ganzen Körper evaluieren. Ärztinnen und Ärzte sollten Patienten nach sämtlichen Nikotinprodukten befragen, wenn sie metabolische Risiken beurteilen, und Entscheidungsträger sollten diese Erkenntnisse in ihre Kommunikation zur Schadensminimierung einfließen lassen.“

Solche Expertinnen‑ und Experteneinschätzungen betonen die Notwendigkeit eines umfassenden Blicks auf Gesundheitsfolgen und die Bedeutung interdisziplinärer Forschung, die Epidemiologie, Labormedizin und Verhaltenswissenschaften verbindet.

Fazit

Die Analyse der CDC‑Befragungsdaten deutet darauf hin, dass die Nutzung von E‑Zigaretten mit einer leicht erhöhten Wahrscheinlichkeit für Prädiabetes verbunden sein kann, während die Kombination aus Dampfen und Rauchen mit einem deutlich höheren Risiko verknüpft ist. Aufgrund des beobachtenden Designs und der selbstberichteten Messgrößen kann aus diesen Daten keine Kausalität abgeleitet werden; dennoch unterstreichen die Ergebnisse die Dringlichkeit weiterer rigoroser longitudinaler und mechanistischer Studien. Öffentlichkeitsarbeit und klinische Praxis sollten mögliche metabolische Folgen des Dampfens berücksichtigen, besonders bei Personen, die mehrere nikotinhaltige Produkte verwenden oder bereits Übergewicht mitbringen.

In der Praxis empfiehlt sich ein vorsorglicher Ansatz: Sensibilisierung für mögliche Risiken, Einbindung objektiver Laborparameter in Folgeuntersuchungen und die Entwicklung maßgeschneiderter Interventionsstrategien für duale Nutzergruppen. Nur durch eine Kombination aus besseren Daten, experimenteller Forschung und zielgerichteter Prävention lässt sich das vollständige Gesundheitsprofil von E‑Zigaretten‑Nutzung und deren Interaktion mit klassischem Rauchen verstehen und in effektive Maßnahmen umsetzen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen