8 Minuten

Acetaminophen — weithin bekannt als Paracetamol und verkauft unter Markennamen wie Tylenol und Panadol — ist eines der gebräuchlichsten Schmerzmittel weltweit. Neue verhaltenswissenschaftliche Forschung deutet darauf hin, dass dieses vertraute frei verkäufliche Medikament die Wahrnehmung von Gefahr verändern und manche Menschen zu stärkerem Risikoverhalten neigen lassen könnte. Die berichteten Effekte sind subtil, doch angesichts der weiten Verbreitung des Wirkstoffs verdienen sie Aufmerksamkeit, sowohl im Hinblick auf öffentliche Gesundheit als auch auf persönliche Sicherheit.

How a simple balloon game revealed changes in risk behavior

Im Jahr 2020 veröffentlichten der Neurowissenschaftler Baldwin Way und Kolleginnen und Kollegen der Ohio State University eine Reihe von Experimenten, die prüften, ob eine einzelne, empfohlene Dosis Acetaminophen das Urteil und das Verhalten gegenüber Risiken verändert. Mehr als 500 Studierende nahmen teil. Jede Probandin, jeder Proband wurde zufällig entweder mit einer Einzeldosis von 1.000 mg Acetaminophen (die übliche maximale Einzeldosis für Erwachsene) oder mit einem Placebo versorgt und absolvierte anschließend Aufgaben zur Messung von Risikowahrnehmung und Risikobereitschaft. Diese Versuchsaufbauten dienten dazu, mögliche psychologische und verhaltensbezogene Nebenwirkungen von Paracetamol in kontrollierten Laborbedingungen zu identifizieren.

Die bekannteste Aufgabe in der Studie war die sogenannte Balloon Analog Risk Task: Teilnehmende pumpten auf einem Computerbildschirm einen virtuellen Luftballon auf. Jeder Pumpvorgang brachte hypothetisches Geld ein, doch platzte der Ballon, ging alles verloren. Die Instruktion lautete, so viel wie möglich zu verdienen, ohne den Ballon zum Platzen zu bringen. Solche experimentellen Paradigmen sind in der Risiko- und Entscheidungsforschung verbreitet, weil sie konkrete trade-offs zwischen potenziellen Gewinnen und Verlusten abbilden.

Über die Experimente hinweg pumpten Studierende, die Acetaminophen erhalten hatten, häufiger und ließen ihre Ballons öfter platzen als die Placebo-Gruppe. Kurz gesagt: Unter dem Einfluss des Medikaments gingen die Personen größere Wagnisse ein. Way und Koautorinnen und Koautoren vermuteten, dass Paracetamol negative Emotionen oder die erwartungsbezogene Angst dämpfen könnte, die beim Eskalieren eines Risikos normalerweise auftritt und zu vorsichtigerem Verhalten führen würde.

Perception vs. emotion: what exactly is changing?

Die Forschenden nutzten Nachbefragungen, um die Wahrnehmung von Gefährdung in hypothetischen, realitätsnahen Szenarien zu ermitteln — etwa das Wetten mit einem Tageslohn bei einem Spiel, Bungee-Jumping von einer hohen Brücke oder das Autofahren ohne Sicherheitsgurt. In einer Umfrage stuften Personen, die Acetaminophen eingenommen hatten, diese Szenarien als weniger riskant ein als die Kontrollgruppe; in einer anderen Umfrage zeigte sich kein Unterschied. Insgesamt ergibt sich aus den unterschiedlichen Aufgaben ein gemischtes, aber konsistentes Bild: Das Medikament scheint affektive Reaktionen auf riskante Entscheidungen abzuflachen, und diese abgeschwächte Affektreaktion kann sich in riskanterem Verhalten niederschlagen.

"Acetaminophen scheint Menschen weniger negative Emotionen fühlen zu lassen, wenn sie riskante Aktivitäten in Betracht ziehen — sie fühlen sich einfach nicht so ängstlich", sagte Way bei der Veröffentlichung der Ergebnisse. Die Forschenden betonen, dass die Effektstärken klein sind und Labortasks nicht perfekt auf Entscheidungen im Alltag übertragbar sind. Dennoch könnte bei etwa einem Viertel der Bevölkerung, die Berichten zufolge wöchentlich Paracetamol nutzt, schon eine moderate Verschiebung der Risikowahrnehmung greifbare Folgen für die öffentliche Gesundheit haben. Schlüsselbegriffe in diesem Kontext sind Risikoverhalten, Risikowahrnehmung, Schmerzmittelgebrauch und Nebenwirkungen.

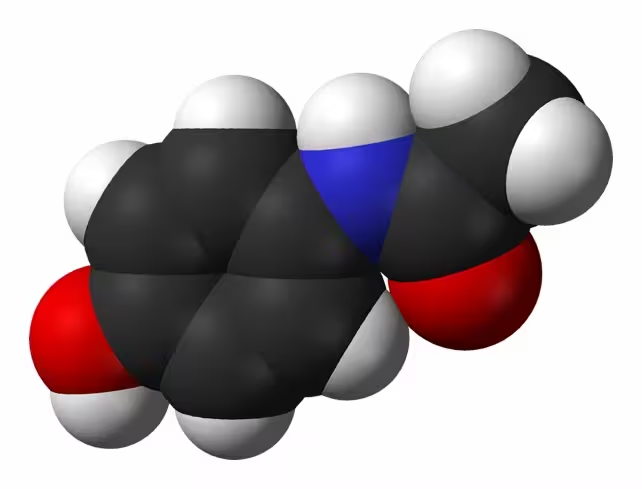

A 3D molecule of acetaminophen

What the science says about mechanisms

Wie genau Acetaminophen Emotionen und Entscheidungsprozesse beeinflusst, ist noch nicht abschließend geklärt. Verschiedene Forschungsstränge deuten darauf hin, dass Paracetamol Hirnregionen beeinflusst, die an affektiver Verarbeitung beteiligt sind — etwa der anteriore cinguläre Kortex (ACC) und die Insula — und möglicherweise mit serotonergen oder endocannabinoiden Signalwegen interagiert. Solche neurobiologischen Hypothesen basieren auf bildgebenden Studien und pharmakologischer Forschung, die Veränderungen in Aktivitätsmustern und Neurotransmitterfunktion nach der Gabe von Analgetika beobachten.

Andere Studien setzen häufig verwendete Schmerzmittel mit einer verringerten Sensitivität gegenüber sozialem Schmerz und einer geringeren empathischen Anteilnahme in Verbindung. Diese Befunde legen nahe, dass das Medikament nicht nur körperliche Schmerzen reduziert, sondern auch eine Bandbreite negativer affektiver Reaktionen dämpfen kann — also physische und soziale Aspekte der Schmerzverarbeitung sowie emotionale Bewertung von Gefahren.

Alternative psychological explanations

- Reduzierte Angst: Falls Paracetamol die ängstliche Erwartung verringert, fühlen sich Menschen womöglich weniger gedrängt, potenzielle Verluste aktiv zu vermeiden. Das hat Implikationen für Situationen, in denen Vorsicht normalerweise vor Schaden schützt, etwa beim Straßenverkehr oder bei finanziellen Entscheidungen.

- Abgeflachte affektive Vorhersage (affective forecasting): Das Medikament könnte abschwächen, wie lebhaft Menschen negative Konsequenzen vor Augen führen — und damit die emotionale Kosten-Nutzen-Rechnung bei riskanten Wahlmöglichkeiten verändern.

- Kognitive Effekte: Einige Arbeiten legen nahe, dass Paracetamol subtile kognitive Funktionen beeinflussen kann, die Entscheidungsfindung unterstützen, etwa Aufmerksamkeit, Abwägen von Optionen oder die Integration von Informationen über mögliche Verluste.

Broader implications for public safety and policy

Da Acetaminophen der Wirkstoff in Hunderten rezeptfreier und verschreibungspflichtiger Präparate ist, ist das Verständnis möglicher verhaltensbezogener Nebenwirkungen wichtig. Ein potenziell leicht erhöhtes Risikoverhalten könnte in Kontexten wie dem Straßenverkehr, der Arbeitssicherheit, finanziellen Entscheidungen oder in Notfallsituationen von Bedeutung sein — also überall dort, wo eine verringerte Aversion vor Schaden die Konsequenzen verändern kann. Dabei sollte betont werden, dass die Expertinnen und Experten nicht behaupten, Paracetamol sei unsicher, wenn es wie empfohlen angewendet wird; vielmehr wird eine Wissenslücke darüber hervorgehoben, wie gängige Analgetika Emotion und Verhalten beeinflussen können.

Eine 2023 veröffentlichte Studie der Universität Wien verknüpfte ebenfalls einen großzügigen Gebrauch von Analgetika mit einer Verringerung empathischer Anteilnahme und prosozialen Verhaltens, was die Möglichkeit untermauert, dass diese Wirkstoffe soziale und affektive Prozesse beeinflussen — über die reine Schmerzlinderung hinaus. Solche Befunde sind relevant für klinische Leitlinien, für Warnhinweise auf Verpackungen sowie für öffentliche Aufklärung über den verantwortungsvollen Gebrauch von Schmerzmitteln.

Umfragen baten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das Risiko des Fahrens ohne Sicherheitsgurt zu bewerten. (shisuka/Canva)

What researchers want to test next

Zukünftige Studien müssen mehrere offene Fragen klären: Sind die Effekte dosisabhängig oder kumulativ bei wiederholter Einnahme? Welche neurochemischen Signalwege vermitteln die beobachteten Verhaltensänderungen — sind es serotonerge Mechanismen, endocannabinoide Einflüsse oder andere Pfade? Gelten die Effekte auch außerhalb der häufig untersuchten Gruppe junger Erwachsener, also bei älteren Personen oder bei Menschen mit chronischen Schmerzen, die Paracetamol regelmäßig einnehmen? Und entscheidend: Übersetzen sich kleine Laboreffekte auf bedeutsame Veränderungen im realen Risikoverhalten, etwa in der Häufigkeit von Verkehrsunfällen oder in arbeitsrelevanten Unfällen?

Methodisch wären größere, längsschnittliche Studien sinnvoll, die Dosis-Wirkungs-Beziehungen, zeitliche Dynamiken und mögliche Interaktionen mit anderen Medikamenten oder Vorerkrankungen berücksichtigen. Ergänzend könnten bildgebende Verfahren (fMRT, PET) helfen, die beteiligten Hirnnetzwerke und Neurotransmittersysteme präziser zuzuordnen. Solche kombinierten verhaltens- und neurowissenschaftlichen Ansätze würden die Evidenzbasis stärken und zur Klärung beitragen, ob es sich um vorübergehende, klinisch irrelevante Effekte oder um konsistente Einflüsse auf Entscheidungsprozesse handelt.

Expert Insight

Dr. Elena Ruiz, Kognitionsneurowissenschaftlerin am Global Institute for Behavioral Health, kommentiert: "Diese Befunde sind spannend, weil sie ein vertrautes Medikament mit subtilen Verschiebungen in der affektiven Verarbeitung verknüpfen. Falls Acetaminophen die antizipatorische Angst reduziert, die üblicherweise riskante Entscheidungen dämpft, müssen wir untersuchen, wann und wo das relevant wird. Bei den meisten routinemäßigen Anwendungen ist das wahrscheinlich kein Grund zur Besorgnis, aber bei risikoreichen Tätigkeiten — langen Fahrten oder dem Bedienen schwerer Maschinen — ist es durchaus berechtigt zu fragen, ob Empfehlungen angepasst werden sollten."

Dr. Ruiz fügt hinzu, dass längsschnittliche und mechanistische Studien der nächste logische Schritt sind: "Eine kleine, gut kontrollierte Studie, die das Verhalten nach wiederholter Gabe verfolgt und gleichzeitig Hirnaktivität kartiert, würde helfen, zu klären, ob es sich um einen vorübergehenden, klinisch irrelevanten Effekt handelt oder um einen konsistenten Einfluss auf Entscheidungsprozesse." Solche Empfehlungen spiegeln das Bedürfnis wider, pharmakologische Sicherheit nicht nur hinsichtlich physischer Nebenwirkungen, sondern auch in Bezug auf kognitive und affektive Effekte zu bewerten.

What you can take away

Paracetamol bleibt ein wichtiges und weit verbreitetes Medikament zur Linderung von Schmerzen und Fieber. Die neu aufkommenden Belege für einen Zusammenhang mit moderaten Veränderungen in der Risikowahrnehmung heben seinen Nutzen nicht auf. Sie verdeutlichen jedoch ein breiteres Prinzip: Arzneimittel, die körperliche Symptome lindern, können auch Emotion und Urteil beeinflussen. Für Ärztinnen und Ärzte, Patientinnen und Patienten sowie für Entscheidungsträger in der Gesundheitspolitik ist der kluge Weg mehr Forschung und erhöhte Aufmerksamkeit: Bessere Informationen helfen Menschen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wann Analgetika eingenommen werden sollten und ob es sinnvoll ist, kurz nach der Einnahme potenziell riskante Aktivitäten zu vermeiden.

Praktische Empfehlungen könnten kurzfristig darin bestehen, bei anstehenden riskanten Tätigkeiten (z. B. längere Autofahrten, Bedienen von Maschinen, finanziell bedeutsame Entscheidungen) bewusst auf den Zeitpunkt der Einnahme zu achten oder gegebenenfalls alternative Schmerzmanagement-Strategien zu erwägen. Langfristig gilt es, die Evidenzlage durch größere, diversere Studien zu stärken, um klare, evidenzbasierte Leitlinien für den sicheren Umgang mit Paracetamol und anderen Analgetika zu entwickeln.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen