8 Minuten

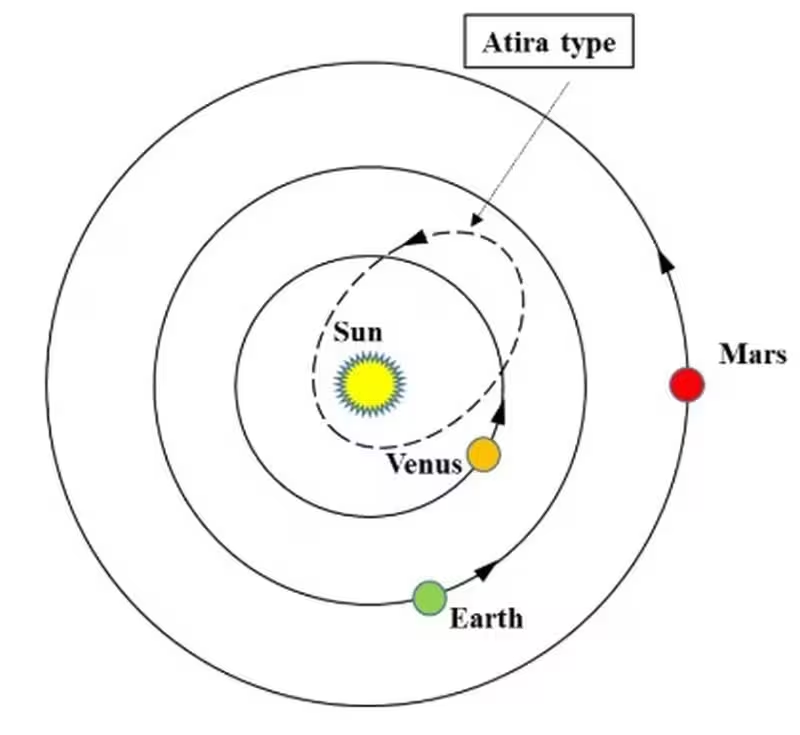

Wissenschaftler haben einen zuvor unbekannten erdnahen Asteroiden entdeckt, der sich in der Blendung der Sonne versteckt. Unter der Bezeichnung 2025 SC79 katalogisiert, gehört dieser Brocken zur seltenen Atira‑Klasse — Objekte, deren Umlaufbahnen vollständig innerhalb der Erdumlaufbahn um die Sonne liegen — und wirft neue Fragen zu Detektion, Herkunft und planetarer Verteidigung auf.

Ein kompakter, schnell fliegender Asteroid in unserer Nachbarschaft

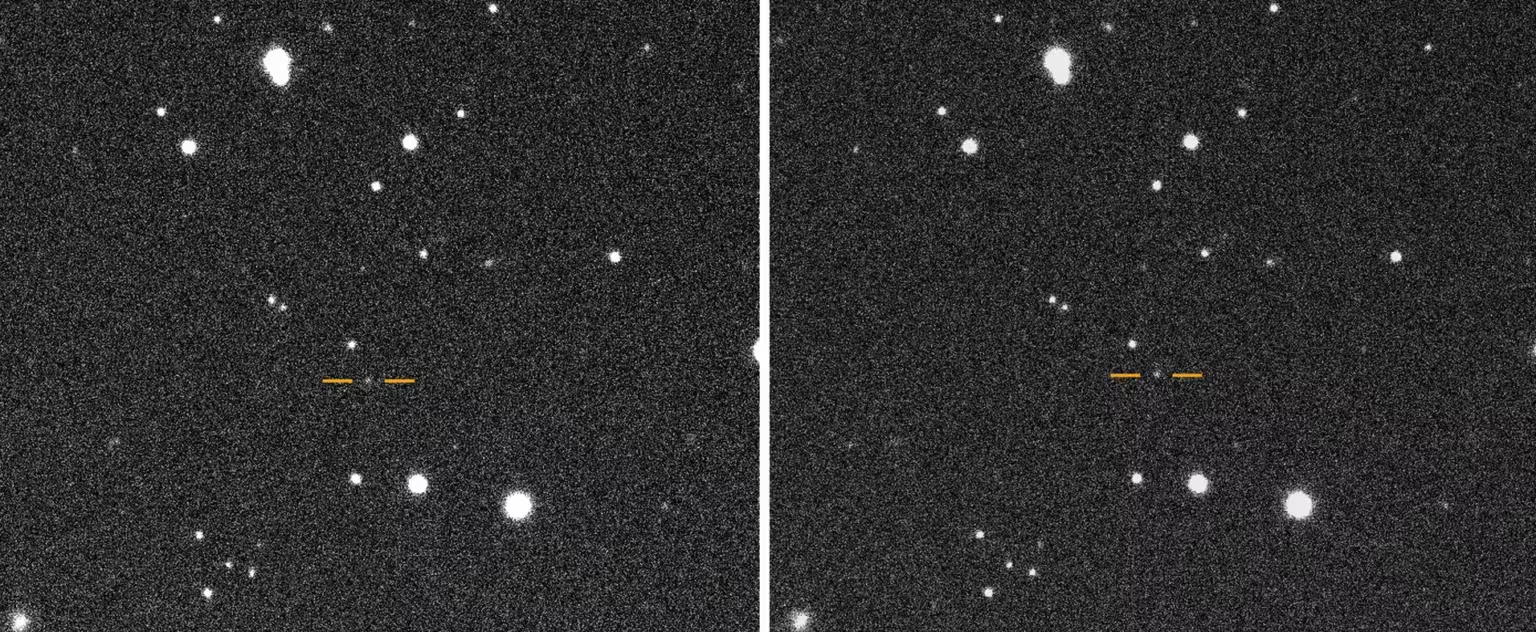

Die Entdeckung erfolgte am 27. September durch Scott S. Sheppard von der Carnegie Institution for Science mit der Dark Energy Camera (DECam), die am NSF‑Blanco‑4‑Meter‑Teleskop montiert ist. 2025 SC79 ist ein überraschender Fund: Der Körper hat einen geschätzten Durchmesser von etwa 700 Metern (rund 2.300 Fuß) und umrundet die Sonne in nur 128 Tagen — eine der kürzesten je gemessenen Umlaufzeiten für einen Asteroiden. Zum Vergleich: Nur zwei bekannte Asteroiden weisen noch kürzere Perioden von etwa 115 Tagen auf, während der sonnennächste Planet Merkur die Sonne in 88 Tagen umkreist.

2025 SC79 ist das 39. bestätigte Mitglied der Atira‑Gruppe, einer kleinen und schwer fassbaren Familie von erdnahen Objekten, deren Bahnen vollständig innerhalb der Erde liegen. Dieser spezielle Asteroid zieht außerdem deutlich innerhalb der Venusbahn und schneidet die Merkurbahn, wodurch sein Weg außerordentlich sonnennah verläuft — eine Konstellation, die Beobachtungen von der Erde aus erheblich erschwert.

Atira‑Asteroiden folgen Bahnen, die vollständig innerhalb der Erdumlaufbahn liegen.

Warum Atira‑Asteroiden schwer zu finden sind

Objekte wie 2025 SC79 sind lichtschwach und erscheinen aus unserer Perspektive sehr nahe an der Sonne, sodass ihr reflektiertes Licht von der Sonnenhelligkeit überstrahlt wird. Die meisten Asteroidensurveys arbeiten nachts und durchsuchen den dunkleren Himmel, während Atiras meist nur während der Dämmerung sichtbar sind — kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang — wenn die Sonne tief steht und ihre Blendung noch sehr stark ist. Diese Beobachtungsfenster sind kurz und herausfordernd, weshalb viele sonnennahe Asteroiden lange unentdeckt bleiben.

„Die gefährlichsten Asteroiden sind oft die am schwersten zu entdecken,“ sagte Sheppard. „Der Großteil der Asteroidenforschung findet Objekte in der tiefen Nacht, wo sie am leichtesten zu erkennen sind. Asteroiden, die sich in Sonnennähe verstecken, können aber nur in der Dämmerung beobachtet werden — wenn die Sonne gerade auf- oder unterging. Wenn solche ‚Dämmerungs‘‑Asteroiden sich der Erde nähern, könnten sie ernsthafte Einschlagrisiken darstellen.“

Detektionstechniken und Nachbeobachtung

- Die erste Entdeckung gelang mit Weitfeldinstrumenten wie der DECam, die lichtschwache, schnell bewegte Objekte vor dichtem Sternhintergrund erfassen können. Moderne Bildverarbeitungsalgorithmen und differenzielle Photometrie helfen, Spurverschiebungen in Serienaufnahmen herauszuarbeiten.

- Bestätigungen erfordern schnelle Nachbeobachtungen durch weitere Teleskope; die Entdeckung von 2025 SC79 wurde durch das NSF‑Gemini‑Teleskop sowie die Magellan‑Teleskope der Carnegie Institution verifiziert. Solche Follow‑up‑Messungen sind essenziell für die Bestimmung genauer Bahnelemente und für die Abschätzung möglicher Erdnähe‑Passagen.

- Zukünftige Verbesserungen bei Dämmerungsbeobachtungen, der Einsatz weltraumgestützter Observatorien und spezialisierter Suchstrategien in sonnennahe Regionen werden die Chancen erhöhen, ähnliche Objekte früher zu erkennen. Raumsonden und Infrarot‑Weltraumteleskope, die nahe an die Sonne schauen können, würden besonders gut ergänztend wirken.

Planetare Risiken und warum die Größe zählt

Mit einem Durchmesser von etwa 700 Metern ist 2025 SC79 deutlich kleiner als der Chicxulub‑Impaktor, der das Massensterben am Ende der Kreidezeit auslöste, doch groß genug, um Verwüstungen von regionalem bis kontinentalem Ausmaß zu verursachen. Ein Einschlag eines Objekts dieser Größenordnung könnte je nach Einschlagsort katastrophale Folgen haben: an der Küste könnte ein großer Tsunami entstehen, in dicht besiedelten Regionen wären massive Zerstörungen von Infrastruktur, weitreichende Feuer, Klimafolgen durch eingespeistes Material in die Atmosphäre und potenziell Millionen von Opfern möglich.

Besonders bedenklich sind Asteroiden, die aus Richtungen nahe der Sonne kommen, da viele bodengebundene Überwachungsprogramme diese Himmelsbereiche weniger gut abdecken. Frühzeitige Entdeckung ist entscheidend: längere Vorwarnzeiten eröffnen Raumfahrtbehörden und zivilen Stellen Optionen von gezielten Ablenkungsmissionen (Deflection) über kinetische Impaktoren bis hin zu Evakuierungs‑ und Krisenmanagementmaßnahmen für betroffene Regionen.

Herkunft und Rätsel: Woher kommt 2025 SC79?

Das Verständnis, wie ein Asteroid auf eine enge, innerhalb der Sonnenbahn gelegene Umlaufbahn gelangt, ist ein aktives Forschungsfeld. Eine plausibele Erklärung ist, dass gravitative Störungen — Wechselwirkungen mit Planeten, vor allem mit Venus, Merkur oder durch andere Asteroiden — ein Hauptgürtelobjekt in eine exzentrischere Bahn abgelenkt haben. Langfristig können Resonanzen mit Planetenbahnen, wiederholte nahe Begegnungen und nichtgravitative Effekte wie der Yarkovsky‑Effekt die Bahnparameter verändern, sodass einige Körper in sonnennähere, innenliegende Umlaufbahnen eingefangen werden.

Resonanzeffekte, etwa mit der Venus oder bestimmten Jupiter‑Saturn‑Konfigurationen, sowie Chaotik in den Bahnelementen über Millionen von Jahren können Orbitalwinkel und Exzentrizität so verändern, dass ein ehemals äußerer Asteroid zu einem inneren Sonnenläufer wird. Numerische Integrationen und Monte‑Carlo‑Simulationen helfen dabei, mögliche Herkunftspfade und Übergangswahrscheinlichkeiten zu quantifizieren, doch verbleiben Unsicherheiten, da kleine Kräfte über lange Zeiträume große Effekte ausüben können.

Die Zusammensetzung von 2025 SC79 interessiert Wissenschaftler besonders: Sonnennähere Objekte sind höheren Temperaturen und intensiverem Raumwettering ausgesetzt, wodurch sich Mineralogie und Oberflächenalterungsprozesse (Space Weathering) von denen weiter außen differenzieren könnten. Thermische Alteration, Oberflächenvergasung und potenzielle Verkrustungen durch wiederholte Aufheizung sind Hinweise, die das Verständnis der Materialeigenschaften und inneren Struktur verbessern könnten. Zurzeit ist das Objekt für mehrere Monate von der Sonnenblendung verdeckt; Astronomen werden mit Beginn der nächsten Sichtbarkeitsfenster Spektralmessungen, Rotationsbestimmung und präzisere Bahnbestimmungen durchführen.

Technische Aspekte der Beobachtung

Für die Charakterisierung von 2025 SC79 kommen verschiedene Beobachtungsmethoden in Frage: optische Photometrie liefert Lichtkurven zur Bestimmung der Rotationsperiode und Form, Spektroskopie in sichtbaren und infraroten Wellenlängen klärt die mineralogische Zusammensetzung, und Radarbeobachtungen verfeinern Größe, Form und Bahnparameter deutlich. Besonders Radar, etwa mit leistungsfähigen Planetary‑Radarstationen, kann Entfernungen und Radialgeschwindigkeiten mit hoher Genauigkeit messen, was bei der Prognose zukünftiger Erdbegegnungen essenziell ist.

Weiterhin spielen Infrarotmessungen eine große Rolle, weil sie thermische Emissionen detektieren und so Größen‑ und Albedoabschätzungen verbessern. Raumgestützte Infrarotobservatorien — unabhängig von der Tageszeit und weniger von atmosphärischen Störungen betroffen — wären ideal, um sonnennahe Asteroiden systematisch zu überwachen. Darüber hinaus erleichtern Kombinationen aus Photometrie, Spektroskopie und Radar die Einschätzung von Dichte, Porosität und innerer Struktur, Parameter, die für Szenarien der Ablenkung oder Zerstörung eines Objekts entscheidend sind.

Fachliche Einschätzung und Bedeutung für die planetare Verteidigung

Dr. Lina Márquez, Astrophysikerin mit Schwerpunkt auf kleinen Körpern an einer großen Forschungsuniversität, kommentierte: „Entdeckungen wie 2025 SC79 zeigen die Grenzen unserer aktuellen Surveys und die Notwendigkeit eines vielfältigen Beobachtungs‑Werkzeugkastens. Dämmerungs‑Suchprogramme und Weltraumteleskope, die näher an die Sonne blicken können, bieten ergänzende Wege, diese verborgenen Gefahren zu finden. Jedes neu charakterisierte Atira‑Objekt verbessert unser Verständnis der Dynamik des Sonnensystems und hilft, Einschlagsrisikomodelle zu verfeinern.“

Wenn 2025 SC79 wieder in Beobachtungsreichweite gelangt, werden Prioritäten gesetzt: Spektroskopie zur Abschätzung der Mineralogie, Radarabbildungen zur Verfeinerung von Größe und Form sowie kontinuierliche Orbitverfolgung, um mögliche künftige Annäherungen an die Erde zuverlässig vorauszusagen. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Ansatzes zur planetaren Verteidigung, der Überwachung, Forschung und mögliche Abwehrstrategien integriert.

Die Entdeckung unterstreicht sowohl Fortschritte als auch bestehende Lücken in der Detektion erdnaher Objekte (Near‑Earth Objects, NEOs) und betont, warum planetare Verteidigung eine fortlaufende, wissenschaftlich beachtliche und gesellschaftlich relevante Aufgabe bleibt. Eine verbesserte globale Koordination von Beobachtungsnetzwerken, investive Erweiterungen in Dämmerungs‑Programme und der Ausbau weltraumgestützter Instrumente werden die Wahrscheinlichkeit erhöhen, sonnennahe Asteroiden frühzeitig zu identifizieren und angemessen auf Risiken zu reagieren.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen