8 Minuten

Ein beständiges Gammastrahlen-Leuchten um das Zentrum der Milchstraße verwirrt Astronomen seit mehr als einem Jahrzehnt. Neue simulationsgestützte Studien auf Galaxien-Skala deuten darauf hin, dass dieses Licht die lange gesuchte Signatur einer Annihilation von dunkler Materie sein könnte — oder es stammt weiterhin von einer verborgenen Population schnell rotierender Neutronensterne, sogenannter Millisekunden-Pulsare.

Warum der Galactic Center GeV Excess wichtig ist

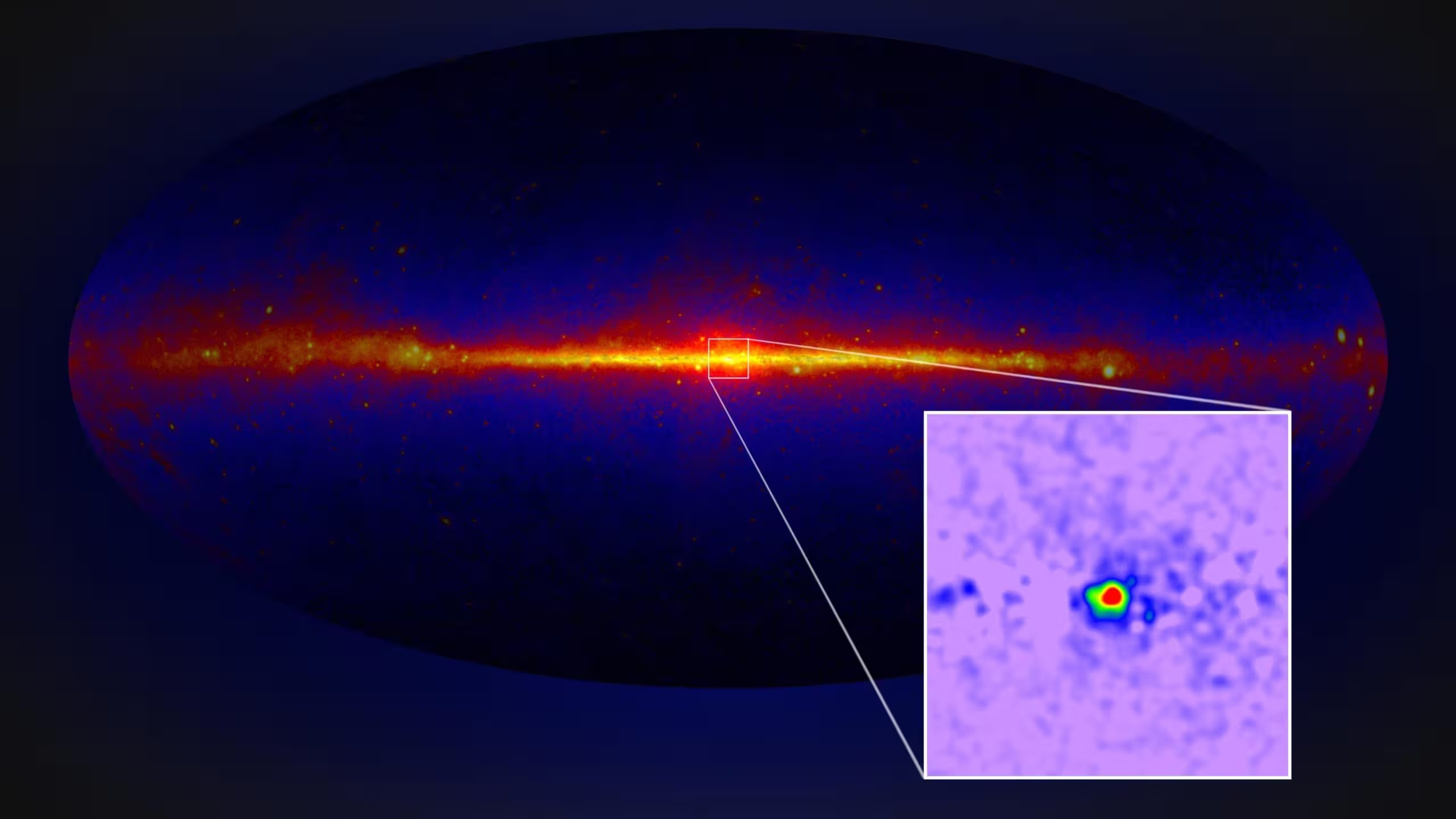

Seit 2009 zeigen Daten des Fermi-Gamma-Ray-Space-Telescope (Fermi-LAT) einen unerwarteten Überschuss hochenergetischer Gammastrahlung in der Nähe des galaktischen Zentrums. Forscher bezeichnen dieses Phänomen als Galactic Center GeV Excess (GCE). Gammastrahlung ist das energiereichste Licht im Universum, und die Quelle des GCE muss ausreichend leistungsstark oder zahlreich sein, um die inneren wenigen tausend Lichtjahre unserer Galaxie zu beleuchten. Damit steht der GCE im Spannungsfeld zwischen Astroteilchenphysik, Galaxienarchäologie und Beobachtungsastronomie.

Zwei Hypothesen dominieren die Debatte. Die eine vermutet, dass das Leuchten von dunklen Materie-Teilchen herrührt — möglicherweise von schwach wechselwirkenden massereichen Teilchen (WIMPs) —, die sich gegenseitig annihilieren und dabei Gammastrahlen als Nebenprodukt erzeugen. Die andere führt das Signal auf eine nicht aufgelöste Population von Millisekunden-Pulsaren zurück: extrem dichte Neutronensterne, die mit Hunderten Umdrehungen pro Sekunde rotieren und Strahlungsbündel aussenden, die auch Gammaphotonen enthalten.

Die genaue Identifizierung der Quelle hat weitreichende Konsequenzen. Sollte das Signal tatsächlich aus der Annihilation dunkler Materie stammen, wäre dies die erste nicht-gravitative Detektion dunkler Materie und ein Durchbruch für Teilchenphysik und Kosmologie. Wenn hingegen Millisekunden-Pulsare die Verursacher sind, beeinflusst das unsere Modelle zur stellaren Entwicklung, zur Bildung kompakter Objekte und zur Zusammensetzung der Galaktischen Bulge. Beide Erklärungen berühren zentrale Fragestellungen: die Natur der dunklen Materie, die Entwicklung der Milchstraße und die Verteilung von kompakten Quellen in dicht bebauten Sternfeldern.

Neue Simulationen prüfen Form und Herkunft

Um die Debatte anzugehen, führte ein Team unter Leitung des Kosmologen Moorits Mihkel Muru vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) hochaufgelöste Simulationen von Galaxien ähnlich unserer Milchstraße durch. Die Studie rekonstruierte, wie sich der dunkle Materie-Halo und die alte stellare Bulge nach Milliarden Jahren von Verschmelzungen, Akkretion und interner Dynamik ausgeformt haben könnten. Solche simulationsgestützten Untersuchungen kombinieren N-Körper-Methoden mit hydrodynamischen Ansätzen und berücksichtigen baryonische Effekte, Sternentstehung und Rückkopplungen durch Supernovae, um realistische Halo- und Bulge-Strukturen zu erzeugen.

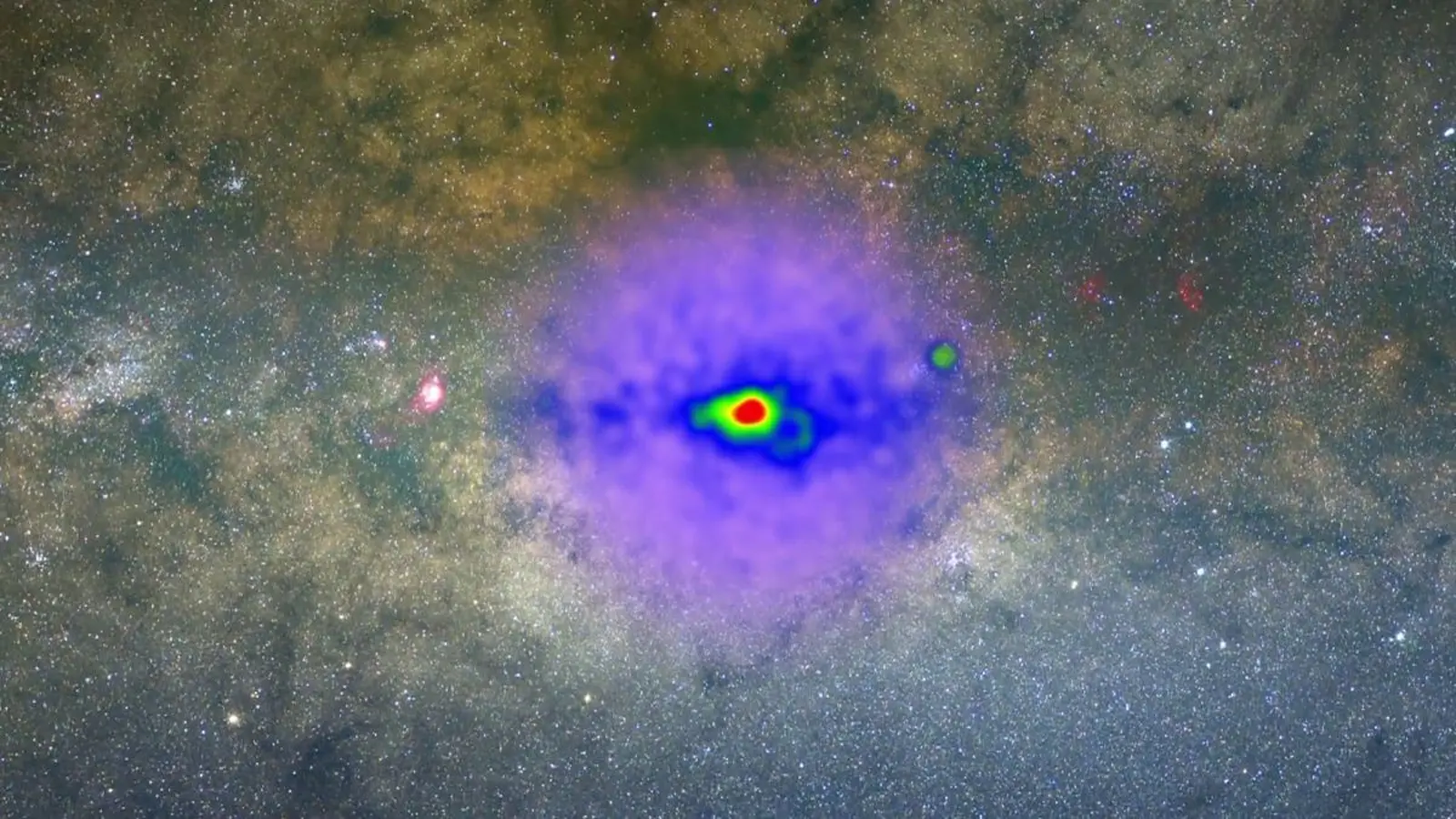

Vorherige Beobachtungsarbeiten legten einen morphologischen Hinweis nahe: Die räumliche Verteilung des GCE erschien "boxy" — also mit einer X-förmigen oder kastigen Bulge-Struktur, die der Verteilung alter Sterne in der Milchstraße ähnelt. Sollte der Überschuss streng diesem boxy-Muster folgen, wären Millisekunden-Pulsare, die in der Bulge konzentriert sind, die naheliegende Erklärung. Demgegenüber wurde ein dunkler Materie-Halo lange Zeit als annähernd sphärisch angenommen, was ein glatteres, rundes Gamma-Profil erwarten ließe.

Die neuen Simulationen relativieren diese einfache Dichotomie. Das Team fand, dass der Halo der Milchstraße wahrscheinlich nicht perfekt sphärisch ist. Wiederholte Verschmelzungen, Gezeitenkräfte und dynamische Effekte über kosmische Zeiten können den Halo abflachen, strecken oder sogar asymmetrisch verzerren. Projektiert aus der Position des Sonnensystems — ungefähr 8 Kiloparsec vom galaktischen Zentrum entfernt — kann eine leicht abgeflachte dunkle Materieverteilung am Himmel ebenfalls "boxy" erscheinen und somit der stellaren Bulge ähneln. Diese Erkenntnis zeigt, dass allein die großskalige Form des Signals kein eindeutiges Unterscheidungskriterium darstellt.

Wichtig ist, dass die Simulationen nicht nur die Form, sondern auch die spektrale Energieverteilung und die Intensität des erwarteten Signals modellierten. Unter Berücksichtigung realistischer Annihilationsraten, Massenspektren für hypothetische WIMPs und der bisher vermissten Zahl entdeckter Pulsare tendieren die Autoren zu einer leichten Präferenz für das dunkle Materie-Szenario, vor allem weil die Anzahl deutlich detektierter Millisekunden-Pulsare in aktuellen Durchmusterungen noch hinter den Prognosen zurückbleibt. Dennoch bleibt die Pulsar-Hypothese aufgrund der Unsicherheiten in der Pulsarluminositätsfunktion und in der Quellenauflösung weiter plausibel.

Textur, Punktquellen und Mischszenarien

Nicht alle Anzeichen deuten in dieselbe Richtung. Einige Analysen von Fermi-LAT-Daten identifizierten kleinräumige "Speckle" im GCE, die wie einzelne Punktquellen aussehen — ein Merkmal, das mit einer Population von Millisekunden-Pulsaren vereinbar wäre. Die statistischen Verfahren, etwa nicht-poissonsche Template-Fits (NPTF), Wavelet-Analysen oder kraftbasierte Tests, fanden lokale Fluktuationen, die sich schwer mit einem vollkommen glatten diffusem Emissionsmodell erklären lassen. Demgegenüber würde eine Annihilation dunkler Materie typischerweise eine gleichmäßigere diffuse Hülle erzeugen, zumindest auf den vom Fermi-LAT aufgelösten Skalen.

Diese widersprüchlichen Indikatoren eröffnen die Möglichkeit eines kombinierten Ursprungs: Ein glatter Anteil könnte auf Annihilation von dunkler Materie zurückzuführen sein, ergänzt durch Beiträge von nicht aufgelösten Millisekunden-Pulsaren, die als zahlreiche, schwache Punktquellen erscheinen. Solche Mischmodelle sind plausibel, da sowohl astrophysikalische Prozesse als auch Teilchenphysik gleichzeitig zur beobachteten Emission beitragen könnten. Um diese Szenarien zu trennen, sind bessere Winkelauflösung, höhere Empfindlichkeit für sehr schwache Punktquellen sowie multiwellenlängige Follow-ups nötig — insbesondere Radio- und Röntgenbeobachtungen, die Pulsare direkt nachweisen können.

Bestimmende Faktoren sind die Luminositätsfunktion der Pulsare, ihre räumliche Dichte in der Bulge, die spektrale Form von Pulsaremissionen im GeV-Bereich sowie systematische Unsicherheiten in der Modellierung der galaktischen Diffuse-Emission. Ebenfalls relevant sind kosmische Strahlungs-Wechselwirkungen in der Zentralregion, die sekundäre Gammastrahlung erzeugen können, sowie mögliche systematische Effekte in der Instrumentenkalibrierung von Fermi-LAT.

Neue Teleskope helfen, die Signale zu trennen

Kommende Observatorien werden das Bild weiter schärfen. Das Cherenkov Telescope Array (CTA) auf der Nord- und Südhemisphäre sowie das Southern Wide-field Gamma-ray Observatory (SWGO) sollen hochenergetische Gammastrahlung mit verbesserter Empfindlichkeit und besserer Winkelauflösung im Vergleich zu aktuellen Instrumenten untersuchen. CTA ist besonders empfindlich im Bereich von einigen zehn GeV bis in den TeV-Bereich und wird spektroskopische Details wie mögliche spektrale Abschlüsse oder Linienstrukturen prüfen können, die für bestimmte Annihilationskanäle von WIMPs typisch wären. SWGO ergänzt diese Messungen durch weite Himmelsabdeckung und gute Empfindlichkeit im sub-TeV-Bereich.

Wenn CTA oder SWGO ein charakteristisches Energiespektrum und die räumliche Glätte nachweisen, die für die Annihilation von WIMPs vorhergesagt werden — etwa ein spektrales Cut-off bei einer charakteristischen Masse und fehlende Punktquellen-Korrelationen —, würde das die dunkle Materie-Interpretation deutlich stützen. Andererseits würde die Entdeckung zahlreicher schwacher Gamma-Punktquellen, die in der Bulge konzentriert sind, oder die Identifikation vieler Millisekunden-Pulsare in Radio- und Röntgenbeobachtungen die stellar-gestützte Erklärung favorisieren.

Synergien mit anderen Observatorien sind entscheidend: Radio-Teleskope wie das zukünftige Square Kilometre Array (SKA) können Pulsare durch Puls-Periodizitätidentifikation aufspüren; Röntgenmissionen wie eROSITA, XMM-Newton oder NuSTAR können kompakte Objekte und deren nicht-thermalen Emissionskomponenten nachweisen; und optische/IR-Studien helfen, die stellare Bulge-Struktur und die historische Akkretions- und Verschmelzungsgeschichte der Milchstraße zu rekonstruieren. Ebenfalls nützlich sind verbesserte Modelle der galaktischen Diffuse-Emission und der kosmischen Strahlung, um systematische Unsicherheiten zu reduzieren.

Expert Insight

"Diese Studie verdeutlicht, wie komplex galaktische Archäologie sein kann", sagt Dr. Elena Vargas, eine Astrophysikerin, die Gammastrahlenquellen untersucht. "Dunkle Materie-Halos sind Produkte der gesamten Verschmelzungsgeschichte einer Galaxie, und diese Geschichte kann das einfache sphärische Bild löschen. Entscheidend ist nun die Kombination von Morphologie mit spektralen Fingerabdrücken und direkten Suchen nach Pulsaren bei Radio- und Röntgenwellenlängen."

"Stellen Sie sich vor, Sie betrachten eine ferne Stadt bei Nacht: Aus großer Entfernung sehen Sie nur ein Leuchten; erst mit besseren Optiken erkennen Sie, ob es eine diffuse Lichtquelle oder Dutzende Straßenlaternen sind. Das nächste Jahrzehnt der Gammastrahlen-Observatorien sollte uns diese verbesserten Linsen liefern", ergänzt sie. Diese Analogie unterstreicht, dass sowohl Instrumentenfortschritte als auch kombinierte Analysemethoden nötig sind, um die mikroskalige Struktur des Signals aufzulösen.

Die Debatte um den Galactic Center GeV Excess illustriert das Zusammenspiel von Kosmologie, Hochenergie-Astrophysik und Studien zur stellaren Population. Unabhängig davon, ob das Leuchten letztlich auf Selbstannihilation dunkler Materie, auf eine verborgene Ansammlung von Neutronensternen oder auf eine Kombination beider Effekte zurückzuführen ist, werden die Ergebnisse unsere Modelle der Milchstraße verfeinern und potenziell neue Einblicke in die fundamentalen physikalischen Prozesse eröffnen. Für die Forschung bedeutet dies klare Ziele: die Reduktion systematischer Unsicherheiten, die Verbesserung simulationsbasierter Vorhersagen für Halo- und Bulge-Geometrien, die Optimierung statistischer Verfahren zur Quellenauflösung und die Koordination von Beobachtungen über mehrere Wellenlängen hinweg.

Zusammenfassend bleibt der Galactic Center GeV Excess eines der spannendsten offenen Probleme der modernen Astrophysik. Er fordert die Kombination aus theoretischen Modellen (N-body- und hydrodyamischen Simulationen, Teilchenphysikmodelle für WIMPs), fortschrittlichen Datenanalyse-Methoden (nicht-poissonsche Modelle, Machine Learning zur Quelltrennung) und einem neuen Instrumentenpark, der höhere Energieauflösung, bessere Winkelauflösung und multiwellenlängige Fähigkeiten bereitstellt. Die nächsten Jahre versprechen daher eine Phase intensiver Untersuchungen, in der sich die Balance zwischen dunkler Materie und stellaren Erklärungen verschieben könnte — oder in der wir lernen, dass beide Komponenten koexistieren und gemeinsam das beobachtete Gammastrahlungsbild erzeugen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen