8 Minuten

Stellen Sie sich vor, Sie könnten nach Jahren mit verschwommenen Buchstaben und schwarzen Flecken wieder ein Buch lesen. Für mehrere Patientinnen und Patienten mit altersbedingter Makuladegeneration (AMD) ist das nicht mehr nur Hoffnung, sondern eine zunehmend greifbare Realität. Eine multinationale klinische Studie mit einem photovoltaischen Netzhautimplantat, dem PRIMA System, hat Betroffenen Teile ihrer Zentralvision zurückgegeben und so Tätigkeiten wie Lesen, Rätsel lösen und sogar die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wieder ermöglicht. Solche Fortschritte betreffen zentral die visuelle Rehabilitation und eröffnen neue Perspektiven für Menschen mit trockener AMD.

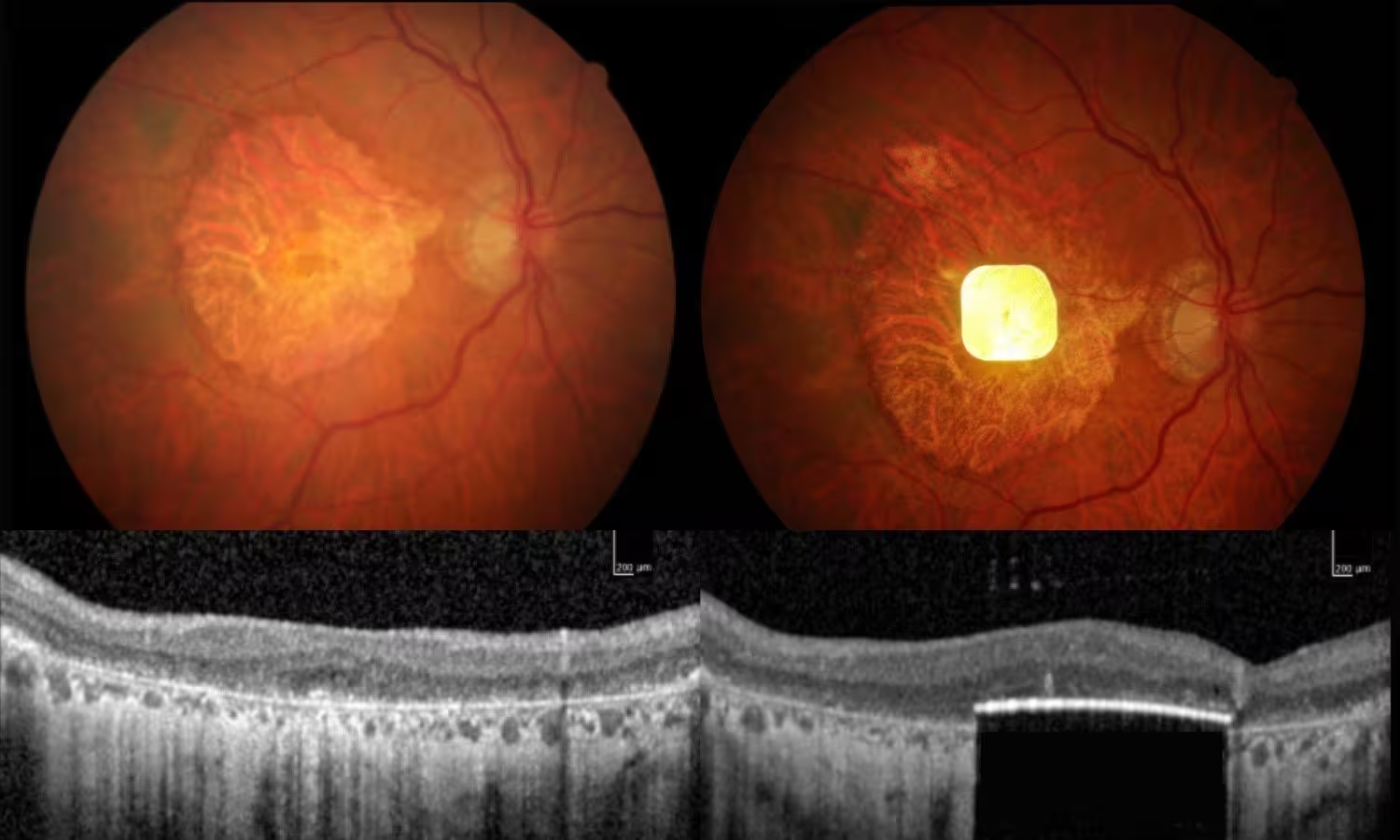

Image of the chip in a patient’s eye.

A patient story: small letters, big rewards

Sheila Irvine, die an der Studie in Moorfields teilgenommen hat, beschreibt die Veränderung in einfachen, sehr menschlichen Worten. Vor dem Implantat habe es sich für sie angefühlt, als wären zwei schwarze Scheiben im zentralen Gesichtsfeld, die den Blick blockierten und die Ränder verzerrten. Als leidenschaftliche Leserin meldete sie sich für die Studie an, um künftigen Patientinnen und Patienten zu helfen und eine geliebte Gewohnheit zurückzugewinnen. "Während der Operation hatte ich keine Schmerzen", erinnert sie sich, "aber man ist sich trotzdem bewusst, was passiert. Es war unglaublich aufregend, als ich zum ersten Mal einen Buchstaben sah."

Sheila betont jedoch, dass der Erfolg Arbeit erforderte: Training, Übung und schrittweise Verbesserungen. Das Studienteam stellte Leseaufgaben, die von winzigen Etiketten auf Medikamentenbehältern bis zu Kreuzworträtseln und Konservendosen reichten. Solche Übungseinheiten sind Teil der visuellen Rehabilitation, die für die praktische Nutzung eines Netzhautimplantats entscheidend ist. Für Sheila sind die Ergebnisse mehr als einzelne Buchstaben – sie bedeuten neue Zuversicht und den Zugang zu einer anderen Welt durch das Lesen.

Die Erfahrungen von Patientinnen und Patienten wie Sheila zeigen auch, wie wichtig begleitende Therapien und neuroadaptive Trainingsprogramme sind. Spezifische Übungen zielen darauf ab, die Nutzung der wiederhergestellten Zentralvision zu optimieren, die Blickkoordination zu verbessern und die Integration mit dem verbleibenden peripheren Sehen zu fördern. Rehabilitationsexperten arbeiten oft mit individuell angepassten Lesetrainings, Kontrastübungen und Alltagsszenarien, um die funktionelle Lebensqualität nachhaltig zu steigern.

How the PRIMA System works: a solar chip under the retina

Das PRIMA System ist ein drahtloses, subretinales photovoltaisches Implantat, das mit speziell angefertigten Brillen und einer Computerbandagen-Einheit verbunden ist. Die Brille projiziert nahinfrarotes Licht, das der winzige Chip in elektrische Signale umwandelt – im Grunde funktioniert das Implantat wie ein mikroskopisches Solarpanel für Lichtinformationen. Mit nur 30 Mikrometern Dicke (etwa halb so dick wie ein menschliches Haar) sitzt das Gerät unterhalb der Schicht von Netzhautzellen, die bei trockener AMD degeneriert sind, und stimuliert die verbleibende neuronale Verschaltung der Retina.

Als subretinales Implantat platziert sich das PRIMA-System nahe an den inneren retinalen Schichten und nutzt die vorhandene neuronale Architektur, um visuelle Signale an das Gehirn weiterzuleiten. Die Kombination aus photovoltaischen Pixeln und einer externen Bildverarbeitungseinheit ermöglicht es, Bildinformationen kabellos zu übertragen und gleichzeitig Artefakte durch sichtbares Licht zu vermeiden. Durch die Verarbeitung in Echtzeit kann die Bandagen-Einheit Kontrast, Helligkeit und digitale Vergrößerung anpassen, was die praktische Lesefähigkeit deutlich verbessert.

Technisch gesehen bietet der photovoltaische Ansatz mehrere Vorteile gegenüber älteren Netzhautprothesen: geringere mechanische Komplexität, keine dicken Anschlusskabel und ein reduziertes Risiko bei langfristiger Implantation. Dennoch gibt es Grenzen: die auf Pixelbasis wiederhergestellte Auflösung liegt unter der natürlichen Sehschärfe, und die visuelle Wahrnehmung entspricht eher einer funktionalen, prothetischen Vision als dem normalen Sehen. Forschung und Entwicklung zielen darauf ab, die Pixelzahl, die Sensitivität und die Signalverarbeitung weiter zu verbessern, um eine feinere Auflösung und ein größeres Sichtfeld zu erreichen.

Key technical notes

- Das Implantat bleibt passiv, bis es durch die Brille und die Verarbeitungseinheit aktiviert wird; die Energieversorgung erfolgt kabellos über nahinfrarote Projektion.

- Die Nahinfrarot-Projektion ermöglicht drahtlose Energieübertragung und vermeidet Interferenzen durch sichtbares Licht, sodass Alltagsbeleuchtung die Funktion nicht stört.

- Eine digitale Zoomfunktion hilft, Buchstaben zu vergrößern und die praktische Lesefähigkeit zu verbessern; adaptive Bildverarbeitung kann Kontrast und Kantenschärfe optimieren.

The trial, collaborators and clinical implications

Die globale Studie wurde unter Leitung von Dr. Frank Holz an der Universität Bonn durchgeführt, mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Italien und den Niederlanden. Klinische Zentren wie Moorfields Eye Hospital waren an der Rekrutierung und Nachbetreuung beteiligt. Die Entwicklung des Geräts wird von Science Corporation (science.xyz) vorangetrieben, einem Unternehmen, das sich auf Schnittstellen zwischen Gehirn und Maschine sowie auf neurale Technologien spezialisiert hat.

Ein beteiligter Kliniker, Herr Muqit, betont das größere klinische Potenzial: "Mein Eindruck ist, dass die Tür für medizinische Geräte in diesem Bereich offensteht, weil es derzeit keine zugelassene Behandlung für trockene AMD gibt – eine Therapie, die heute verfügbar wäre, existiert nicht. Ich denke, dass dies in Zukunft zur Behandlung mehrerer Augenkrankheiten eingesetzt werden könnte." Diese Aussage unterstreicht die Bedeutung von Innovationen in der Netzhautchirurgie, der Ophthalmologie und der medizintechnischen Entwicklung für altersbedingte Netzhauterkrankungen.

Die Studie verfolgte neben Sicherheitsparametern auch funktionelle Endpunkte: Verbesserung der Lesefähigkeit, Erkennung von Formen, Alltagstauglichkeit und patientenberichtete Lebensqualitätsmaße. In frühen Kohorten zeigte sich eine Bandbreite an Ergebnissen – von grundlegender Wahrnehmung einzelner Buchstaben bis hin zu komplexeren Aufgaben wie dem Erkennen von Umrissen und dem Navigieren in vertrauten Umgebungen. Solche Daten sind wichtig für die Bewertung der klinischen Wirksamkeit und die Planung größerer, randomisierter Studien.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichteten auch von kreativen Alltagsanwendungen: Eine Person in Frankreich nutzte das System, um sich in der U-Bahn von Paris besser zu orientieren, während andere mit Puzzeln und Routineaufgaben trainierten. Diese Beispiele veranschaulichen den Unterschied zwischen laborbezogenen Messungen und echten Verbesserungen im Alltag – ein zentrales Kriterium für die patientenzentrierte Beurteilung medicaler Innovationen.

Wichtig für die klinische Umsetzung sind außerdem Sicherheitsaspekte: Kurz- und mittelfristige Komplikationen, chirurgische Techniken zur Implantation, Materialienverträglichkeit und das Management von Entzündungsreaktionen. Längsschnittdaten werden zeigen müssen, wie stabil die Funktion über Jahre bleibt und welche Nachsorge für optimale Resultate erforderlich ist.

What this means for vision science and patients

Das PRIMA-Implantat ist keine Heilung, sondern ein prothetischer Ansatz, der eingeschränkte Zentralvision wiederherstellt, indem geschädigte Photorezeptoren umgangen werden. Das photovoltaische, drahtlose Design adressiert mehrere technische Hürden, denen frühere Netzhautprothesen gegenüberstanden, darunter komplexe Verkabelung und sperrige Energiesysteme. Sollte sichergestellt werden, dass zukünftige Studien diese Ergebnisse bestätigen und erweitern, könnten photovoltaische Netzhautchips eine bedeutsame Option für Menschen mit trockener AMD und verwandten retinalen Degenerationen werden.

Für die Wissenschaft bedeutet dies einen wichtigen Schritt in Richtung funktionsfähiger Neuroprothesen, die mit biologischen Systemen interagieren. Forscher arbeiten daran, die Schnittstelle zwischen Implantaten und neuronaler Verarbeitung zu verbessern: bessere Pixelanordnungen, optimierte Signalverarbeitungsalgorithmen und Integrationsstrategien mit visueller Rehabilitation. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Patientenselektion, um diejenigen zu identifizieren, die am meisten von einer Implantation profitieren könnten – z. B. Personen mit intakter innerer Netzhautschicht, stabiler Netzhautstruktur und ausreichender kortikaler Plastizität.

Für Betroffene wie Sheila ist die Veränderung zutiefst persönlich: "Lesen entführt einen in eine andere Welt. Ich bin jetzt definitiv optimistischer." Solche Aussagen spiegeln die psychosozialen Auswirkungen technischer Innovationen wider – von erhöhter Autonomie bis zu Verbesserung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Langfristig sind mehrere Schritte nötig, damit diese Technologie breitere Verfügbarkeit erlangt: größere klinische Studien, regulatorische Prüfungen, Gesundheitsökonomische Bewertungen und die Entwicklung kosteneffizienter Produktions- und Schulungskonzepte. Daneben sind ethische Fragen zu adressieren, etwa zu Zugangsgerechtigkeit, informierter Einwilligung und Qualitätsstandards bei Implantation und Nachsorge.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass photovoltaische Netzhautimplantate wie das PRIMA System ein vielversprechender Ansatz in der Behandlung von trockener AMD sind. Sie verbinden innovative Material- und Elektrodenarchitekturen mit gezielter Bildverarbeitung und Rehabilitation, um funktionelle Sehleistungen wiederherzustellen. Weitere Forschung wird zeigen, wie diese Technologien in klinische Routinepfade integriert werden können, um Menschen mit Netzhauterkrankungen nachhaltig zu unterstützen.

Keywords, die im Verlauf dieses Artikels eine Rolle spielen: altersbedingte Makuladegeneration, trockene AMD, Netzhautimplantat, photovoltaisches Implantat, PRIMA System, visuelle Rehabilitation, subretinales Implantat, Netzhautprothese, klinische Studie.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen