8 Minuten

Erstmals haben Astronominnen und Astronomen komplexe organische Moleküle in gefrorener Form außerhalb der Milchstraße nachgewiesen. Mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) untersuchten Forschende einen neu entstandenen Stern in der Großen Magellanschen Wolke und identifizierten mehrere präbiotische Verbindungen — ein Hinweis darauf, dass die chemischen Bausteine des Lebens auch in ganz anderen galaktischen Umgebungen entstehen können.

Was entdeckt wurde und wo

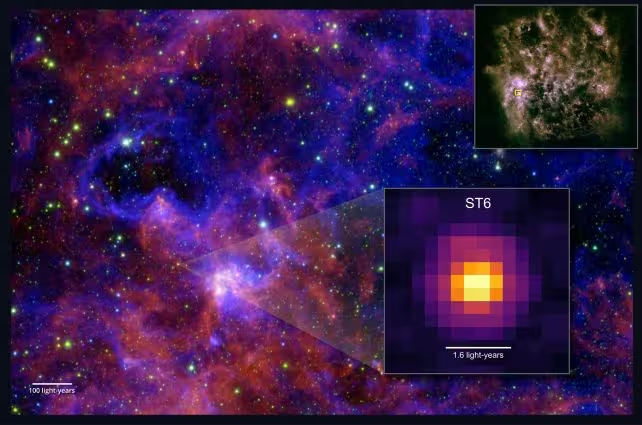

Das Team unter der Leitung der Astrophysikerin Marta Sewiło vom NASA Goddard Space Flight Center und der University of Maryland richtete seine Beobachtungen auf einen jungen Protostern mit der Kennung ST6 in der Großen Magellanschen Wolke (LMC). ST6 liegt in einer Entfernung von rund 160.000 Lichtjahren in einer sogenannten Superbubble mit der Bezeichnung N158, nahe dem bekannten Tarantula-Nebel. Durch die Auswertung von mittelinfraroten Spektren des JWST konnten die Forschenden eine Reihe komplexer organischer Moleküle (COMs) nachweisen, die in eisigen Manteln um Staubkörner gebunden sind.

Die Beobachtungen liefern sichere Identifikationen von Methanol, Ethanol, Acetaldehyd, Methylformiat und — besonders bemerkenswert — Essigsäure (CH3COOH) in gefrorener Form. Vor dieser Messung war Essigsäure im interstellaren Raum nur in der Gasphase beobachtet worden; dies ist der erste eindeutige Nachweis dieser Verbindung in interstellarem Eis überhaupt.

Die Position des Sterns ST6 innerhalb der Großen Magellanschen Wolke. Das JWST-Bild von ST6 ist unten rechts eingefügt. (NASA/ESA/CSA/JPL-Caltech/M. Sewiło et al., 2025)

Wie der Nachweis erfolgte

Das JWST sammelte mittelinfrarotes Licht, das von den eisbedeckten Staubkörnern um ST6 stammt. Jedes Molekül absorbiert Photonen bei charakteristischen Wellenlängen und hinterlässt so dunkle Absorptionsmerkmale — eine molekulare Signatur — im Spektrum. Das Team verglich die JWST-Spektren mit einer Datenbank aus Labor- und Beobachtungsreferenzen für COM-Fingerabdrücke, um die Absorptionslinien einzelnen Verbindungen zuzuordnen.

Die Messungen nutzten die hohe spektrale Empfindlichkeit des Instruments, um schwache und oft überlappende Banden zu trennen. Zur Identifikation trugen detaillierte Laborstudien bei, in denen Eisgemische bei sehr niedrigen Temperaturen (typisch 10–100 K) charakterisiert wurden. Solche Referenzspektren sind essenziell, weil Mischungen von H2O, CO, CO2, CH3OH und weiteren Komponenten die Lage und Form der Absorptionsbanden verändern können.

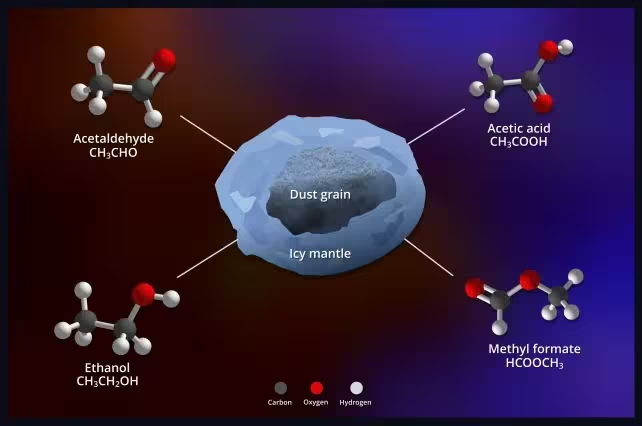

In der Astrophysik werden komplexe organische Moleküle (COMs) üblicherweise als Moleküle mit mindestens sechs Atomen, darunter Kohlenstoff, definiert. Verbindungen wie Ethanol (CH3CH2OH), Methylformiat (HCOOCH3) und Acetaldehyd (CH3CHO) erfüllen diese Definition und gelten als wichtige Zwischenprodukte auf dem Weg zu Aminosäuren, Zuckern und Nukleobasen — den Grundbausteinen präbiotischer Chemie.

Warum das wichtig ist: Chemie außerhalb der Milchstraße

Die Große Magellansche Wolke ist nicht einfach nur eine weitere Sternentstehungsregion — sie stellt eine chemisch andere Welt dar. Die LMC ist metallärmer als die Milchstraße (sie enthält nur etwa ein Drittel bis die Hälfte der Häufigkeit der Elemente, die schwerer als Helium sind). Zudem gibt es dort weniger Staub und stärkere ultraviolette Strahlungsfelder durch intensive Sternentstehung. Diese Bedingungen werfen eine zentrale Frage auf: Kann die Körnschalen- oder Kornschen-Chemie, die zur Bildung von COMs führt, unter so harschen Umständen funktionieren?

Die neuen JWST-Ergebnisse deuten stark darauf hin, dass dies möglich ist. Die um ST6 nachgewiesenen Moleküle sind konsistent mit einer Entstehung auf den Oberflächen von Staubkörnern. In kalten interstellaren Wolken lagern sich dünne Eismäntel auf winzigen Staubpartikeln ab. Atome und einfache Moleküle frieren auf diesen Mänteln ein, wandern über die Oberfläche und reagieren — oft unterstützt durch Strahlung oder energiereiche Teilchen — zu komplexeren Spezies. Der Fund der gleichen COM-Typen in Eis der LMC legt nahe, dass diese Körnschalenchemie auch in metallarmen, UV-reichen Galaxien robust ist.

Die Ergebnisse haben Bedeutung für unser Verständnis der chemischen Evolution von Galaxien: Sie zeigen, dass wichtige Schritte der organischen Synthese nicht ausschließlich an die spezifischen Bedingungen der Milchstraße gebunden sind, sondern unter einem weiteren Spektrum galaktischer Umgebungen stattfinden können. Das beeinflusst Modelle zur Verbreitung präbiotischer Materie im Universum und die Simulationen kosmischer Chemie bei unterschiedlichen Metallizitäten.

Eine schematische Darstellung einiger der detektierten COMs in der Eisschicht auf einem Staubkorn. (NASA's Goddard Space Flight Center)

Folgen für präbiotische Chemie und Planetensysteme

Der Nachweis gefrorener COMs in einer anderen Galaxie erweitert die möglichen Entstehungsorte für präbiotische Chemie erheblich. Wenn sich in der LMC Verbindungen wie Essigsäure und Methylformiat auf Staubkörnern zusammenlagern, dann könnten die chemischen Vorläufer des Lebens in sehr verschiedenen galaktischen Umgebungen weit verbreitet sein. Solche Moleküle lassen sich später in protoplanetare Scheiben, Planeten, Kometen oder Asteroiden einbauen und möglicherweise zu jungen Welten transportieren — ein Mechanismus, der die frühe chemische Ausstattung von Planetensystemen beeinflusst.

Wichtig ist dabei, dass gefrorene organische Verbindungen in eisigen Manteln gut konserviert sein können und so lange Transportwege überstehen — etwa während der Einbindung in planetenbildende Scheiben oder bei Kollisionen und Akkretionsprozessen. Die Stabilität von COMs in eisiger Matrix, ihre mögliche Umwandlung bei Erwärmung und die Weiterverarbeitung in planetaren Umgebungen sind zentrale Themen, die Kosmo- und Präbiochemiker mit Laborexperimenten und Modellen untersuchen.

Dennoch beruht das aktuelle Ergebnis auf einer einzigen extragalaktischen Quelle. Sewiło und ihre Kollegen weisen darauf hin, dass die Stichprobe noch klein ist: Bisher gibt es nur eine Quelle in der LMC und vier Quellen in der Milchstraße mit nachgewiesenen COMs in Eismanteln. Um festzustellen, ob ST6 typisch oder eine Ausnahme ist, sind deutlich größere Beobachtungsprogramme notwendig, die molekulare Häufigkeiten, Temperaturverteilungen und Umgebungsabhängigkeiten statistisch abbilden.

Mission und methodische Details

Die Entdeckung unterstreicht die Stärken des JWST für die Astrochimie. Insbesondere das Mid-Infrared Instrument (MIRI) ermöglicht die Messung schwacher Absorptionsbanden von Eismanteln in Regionen, die zuvor nicht zugänglich waren — insbesondere in Objekten jenseits der Milchstraße. Die Kombination hoher spektraler Empfindlichkeit, ausreichender spektraler Auflösung und sorgfältiger Laborreferenzen erlaubt es, überlappende Merkmale zu entwirren und Molekülidentitäten zu bestätigen.

Technisch gesehen wurden Spektren im mittleren Infrarotbereich (typischerweise zwischen ~2,5 und 28 Mikrometern, abhängig vom Instrumentkanal) analysiert, weil viele fundamentale Schwingungsmoden organischer Gruppen (OH-, CH-, C=O- Bindungen) in diesem Bereich starke Absorptionslinien zeigen. Durch Vergleich mit Messungen von Eisproben bei kryogenen Temperaturen in Laboren konnten Zuordnungen wie die von CH3COOH relativ sicher getroffen werden.

Zukünftige Arbeiten werden JWST-Beobachtungen auf eine breitere Stichprobe von Protosternen in der LMC und anderen nahen Galaxien ausdehnen. Parallel dazu sind gezielte Laborexperimente notwendig, um die Reaktionswege auf Körnchenoberflächen bei unterschiedlichen Metallhäufigkeiten, Eiszusammensetzungen und UV-Flussdichten zu simulieren. Chemische Modellrechnungen, die Oberflächenreaktionen und Photoprozesse koppeln, werden dabei helfen, beobachtete Häufigkeiten in physikalische Entstehungsszenarien zu übersetzen.

Expert Insight

„Dieser Nachweis ist ein eindrückliches Indiz dafür, dass dieselben chemischen Mechanismen, die Planeten mit organischem Material versorgen, in sehr unterschiedlichen galaktischen Umgebungen arbeiten können“, sagt Dr. Amina Riaz, eine fiktive Astrobiochemikerin und Dozentin für Planetenwissenschaften. „Die Entdeckung von gefrorener Essigsäure auf Staubkörnern außerhalb der Milchstraße stützt Modelle, in denen komplexe Organika auf Körnchenoberflächen aufgebaut und später zu entstehenden Planeten transportiert werden — ein Prozess, der im Universum möglicherweise weit verbreitet ist.“

„Mit dieser Entdeckung“, ergänzt Sewiło, „haben wir bedeutende Fortschritte im Verständnis gemacht, wie sich komplexe Chemie im Universum entfaltet, und wir öffnen neue Möglichkeiten für die Erforschung der chemischen Voraussetzungen für Leben.“

Das Team plant, die Stichprobe zu erweitern, um zu prüfen, ob ähnliche komplexe organische Chemie in der LMC weit verbreitet ist oder ob sie auf spezielle Nischen wie die Umgebung von ST6 beschränkt bleibt. Solche Folgestudien werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern helfen, die Universalität präbiotischer Pfade und die potenzielle Verteilung der chemischen Vorläufer des Lebens im Kosmos besser einzuschätzen.

Zusammenfassend zeigt der Fund, dass die Kombination aus hochsensitiver Infrarotspektroskopie, systematischen Beobachtungsprogrammen und fundierten Laborreferenzen neue Fenster in die kosmische Chemie öffnet. Für die Forschung zu den Ursprüngen der organischen Moleküle und möglicher Lebenschemie bedeutet dies einen wichtigen Schritt in Richtung eines umfassenderen, galaktisch übergreifenden Verständnisses.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen