7 Minuten

Der Südliche Ozean hat über ein Jahrhundert hinweg still und leise Wärme und Kohlenstoff aus menschlichen Emissionen aufgenommen. Neue Klimasimulationen deuten darauf hin, dass dieses Reservoir verborgener Wärme in einigen Jahrhunderten plötzlich freigesetzt werden könnte — was eine globale Erwärmungsschub erzeugt, selbst nachdem die Emissionen netto-negativ geworden sind.

Wie ein kalter Ozean ein heißes Problem aufbaut

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland nutzten einen integrierten Klimarahmen, der Energiebilanz und Feuchtetransporte der Atmosphäre, Ozeanzirkulation und Meereisphysik, Dynamiken der Landbiosphäre sowie ozeanische Biogeochemie kombiniert, um ein idealisiertes Zukunftsszenario durchzurechnen. In diesem Szenario steigen die Treibhausgasemissionen über mehrere Jahrzehnte, die atmosphärische CO2-Konzentration verdoppelt sich annähernd, und anschließend werden die Emissionen rasch reduziert, sodass die Bilanz für mehrere Jahrhunderte netto-negativ ausfällt. Die Modellkonfiguration integriert typische Prozesse von Erdsystemmodellen und ergänzt sie mit vereinfachten, aber physikalisch konsistenten Darstellungen von Ozean-Mischung, Meereisrückgang und biogeochemischer Aufnahme von Kohlenstoff, um robuste Aussagen über Langzeitspeicher zu ermöglichen.

Unter Erwärmung verhält sich der Ozean wie ein träger Kolben: Oberflächengewässer nehmen überschüssige Wärme auf, und ein Teil dieser Energie wird durch Veränderungen der Zirkulation in tiefere Schichten transportiert. Gleichzeitig führt der Verlust reflektierender Meereisbedeckung zu einer höheren Absorption kurzwelliger Sonnenstrahlung in hohen Breiten, vor allem rund um die Antarktis. Diese Prozesse erlauben es dem Südlichen Ozean, mehr Wärme anzusammeln als er unmittelbar wieder abgibt. Einflüsse wie die Verstärkung des antarktischen Zirkumpolarstroms (Antarctic Circumpolar Current, ACC), Veränderungen in der upwelling-getriebenen Belüftung und die Bildung sowie der Wandel von Tiefenwasser tragen zur komplexen Verteilung von Wärme und Kohlenstoff bei.

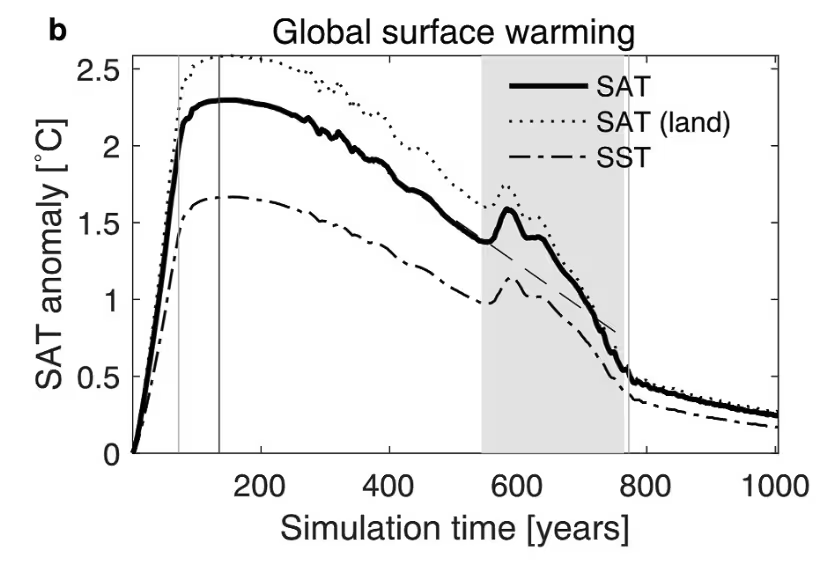

Im Modell setzt der Südliche Ozean selbst dann Wärme frei, wenn die atmosphärische CO2-Konzentration bereits fällt und der Planet langfristig zu kühlen beginnt. Diese Freisetzung erfolgt abrupt und ausgeprägt — das Team bezeichnet das Phänomen in der Studie als 'burp' — und erzeugt eine globale atmosphärische Erwärmung mit Raten, die historisch menschengetriebener Erwärmung ähneln können, wobei der Effekt länger als ein Jahrhundert anhält. Die Modellresultate zeigen, dass die Kombination aus verzögerter ozeanischer Wärmerückgabe, veränderter Meereisbedeckung und modulierter Ozeanzirkulation eine multi-jahrhundertliche Klimadynamik hervorruft, die im einfachen Bild von CO2-Budgets nicht unmittelbar abgebildet wird.

Globale Oberflächenlufttemperatur (durchgezogene Linie), Landoberflächentemperatur (gestrichelte Linie) und Erwärmung der Meeresoberflächentemperatur (unterbrochene Linie). Die Werte sind als Anomalien gegenüber vorindustriellen Bedingungen dargestellt. Der 'burp' ist grau schattiert. (Frenger et al., AGU Advances, 2025)

Warum Timing und Geografie wichtig sind

Zwei Merkmale machen diesen Mechanismus für Klimapolitik und Risikobewertung besonders relevant. Erstens ist die verzögerte Erwärmung nicht eng an die gegenwärtigen CO2-Emissionen gekoppelt: Die Erwärmung kann andauern oder wieder auftreten, lange nachdem die Emissionen gesunken sind. Das widerspricht der vereinfachten Erwartung, dass das Erreichen von Netto-Null oder Netto-Negativ-Emissionen kurzfristig jeglichen Temperaturanstieg stoppt. Vielmehr zeigt das Modell, dass die Ozeane über Jahrhunderte eine klimatologische 'Speicherwirkung' haben können, die zu zeitlich versetzten Reaktionen führt.

Zweitens ist die modellierte Erwärmung räumlich ungleich verteilt. Die größte und am längsten anhaltende Temperaturerhöhung tritt in der Südhemisphäre auf, was teilweise damit zu tun hat, dass der Südliche Ozean die Hauptquelle der freigesetzten Wärme ist. Diese Asymmetrie deutet auf unverhältnismäßige Folgen für Länder des Globalen Südens hin, viele davon sind bereits heute stärker durch Klimastörungen, Meeresspiegelanstieg und Stress im Ökosystem gefährdet. Die verstärkte Erwärmung in südlichen Breiten kann regionale Windmuster, Niederschlagsverteilungen und Ökosystemfunktionen verändern und so sozioökonomische Verwundbarkeiten verschärfen.

- Ozeanische Wärmespeicherung: Tiefe und intermediäre Wassermassen speichern Wärme, die von der Oberfläche transportiert wird und über Jahrhunderte gebunden bleiben kann.

- Meereisverlust und Albedo-Effekt: Verringerte Eisbedeckung reduziert die Rückstrahlung (Albedo) und erhöht die Aufnahme kurzwelliger Solarstrahlung in hohen Breiten.

- Zirkulationsverlangsamung: Veränderungen in Auftrieb (Upwelling), Wasserbelüftung und meridionalen Strömungen verzögern die Abgabe der gespeicherten Wärme an die Atmosphäre.

Wie robust sind die Ergebnisse?

Die Autorinnen und Autoren prüften das Szenario in verschiedenen Modellkonfigurationen und fanden ein konsistentes qualitatives Verhalten: Die im Südlichen Ozean gespeicherte Wärme kann zeitversetzt freigesetzt werden und einen Erwärmungspfad über ein Jahrhundert oder länger erzeugen. Es handelt sich jedoch um idealisierte Simulationen, die bewusst vereinfachte Emissionspfade und physikalische Parameter nutzen, um Mechanismen zu isolieren. Reale Unsicherheiten bleiben in zahlreichen Bereichen bestehen, etwa in den Raten der ozeanischen Mischprozesse, in der Dynamik antarktischer Eisschelfe und in möglichen nichtlinearen Rückkopplungen mit Eisscheiben und Gletschermassen.

Weitere Unsicherheitsquellen sind die Darstellung von submesoskaligen Prozessen, die Repräsentation von Eis-Ozean-Interaktionen in Gittermodellen sowie die Projektion zukünftiger sozioökonomischer Emissionspfade. Zudem können lokale oder regionale Phänomene — etwa veränderte Süßwasserzufuhr durch beschleunigtes Schmelzen antarktischer Gletscher — die Stabilität und das Timing einer Freisetzung zusätzlich modulieren. Trotz dieser Unsicherheiten liefern die Ergebnisse wichtige Hinweise darauf, dass der Ozean eine relevante, zeitlich verzögerte Rückkopplung auf die globale Energiebilanz darstellen kann.

Die praktische Konsequenz ist: Falls ein verzögerter, ozeangetriebener Erwärmungsschub möglich ist, verschiebt sich der erwartete Zeithorizont für die Klimavorzüge aggressiver Emissionsminderungen womöglich um Jahrhunderte. Entscheidungsträgerinnen und Planer könnten daher die langfristige Ozeanerinnerung — nicht nur atmosphärische CO2-Budgets — in Risikoabschätzungen und Anpassungsplanungen einbeziehen müssen. Das bedeutet, dass selbst konsequente Klimaschutzmaßnahmen über Dekaden hinaus durch ozeanische Speicherprozesse relativiert werden können, wenn diese Prozesse nicht zusätzlich adressiert oder überwacht werden.

Was das für Klimaschutz und Anpassung bedeutet

Emissionseinsparungen bleiben grundlegend: Je später und langsamer wir Emissionen reduzieren, desto größer wird die im Ozean gespeicherte Energiemenge, und desto stärker kann eine spätere Freisetzung ausfallen. Gleichzeitig betont die Studie die Dringlichkeit, langfristige Anpassungsstrategien zu stärken, insbesondere in südlichen mittleren und hohen Breiten sowie in verwundbaren Ländern der Südhemisphäre, die unverhältnismäßig von zusätzlicher Erwärmung betroffen sein könnten. Anpassung umfasst technische Maßnahmen wie Küstenschutz, resilientere Infrastruktur und frühzeitige Evakuierungs- und Planungsinstrumente, aber auch ökosystembasierte Lösungen zur Erhöhung der Naturresilienz.

Beobachtungsprogramme, erweitertes Ozeanmonitoring und verbesserte Modelle der Zirkulation des Südlichen Ozeans sowie der Meereisprozesse sind entscheidend, um Unsicherheiten zu verringern. Konkrete Empfehlungen sind vermehrte Einsätze von Argo- und Biogeochemical-Argo-Profilen in subantarktischen und antarktischen Regionen, gezielte Seereisen zur Kartierung von Tiefenströmungen und Eisschelfen, Satellitenbeobachtungen von Meereisphysik und Oberflächentemperatur sowie integrierte Datenassimilation in Erdsystemmodelle. Solche Maßnahmen erhöhen die Frühwarnfähigkeit für Änderungen in Ozeanzirkulation und Wärmerückgabe.

Investitionen in klimaresistente Infrastruktur, Küstenschutz und Klimafinanzierung für besonders betroffene Staaten sind pragmatisch, um die Risiken eines möglichen 'burp' zu mindern. Darüber hinaus kann die internationale Zusammenarbeit in Forschung und Dateninfrastruktur — etwa gemeinsame Beobachtungsnetzwerke und frei verfügbare Modelloutputs — die globale Fähigkeit verbessern, solche langfristigen Ozeanprozesse zu überwachen und in Politikentscheidungen einzubeziehen.

Experteneinschätzung

Dr. Maya R. Solberg, Meeres-Klimawissenschaftlerin, die nicht an der Studie beteiligt war, sagt: 'Diese Arbeit erinnert uns daran, dass der Ozean ein langes Gedächtnis besitzt. Selbst wenn wir die Emissionen schnell senken, wird vergangene Erwärmung nicht sofort ausgelöscht. Die Rolle des Südlichen Ozeans als Wärmespeicher macht langfristige Planung unerlässlich — sowohl für Klimaschutzmaßnahmen als auch für Anpassungsstrategien in besonders exponierten Regionen.' Ihre Einschätzung unterstreicht, dass Forschungsergebnisse dieser Art praxisrelevante Hinweise liefern, wie Politik und Gesellschaft langfristige Risiken besser einpreisen können.

Kurz gefasst: Die verborgene Wärme im Südlichen Ozean ist keine bloße akademische Kuriosität. Sie stellt eine potenzielle Verstärkerwirkung für künftige Erwärmung dar, die Erwartungen darüber verändern könnte, wie schnell und wo das Klima auf menschliches Handeln reagiert. Für Wissenschaft, Politik und Planung heißt das: Die Integration ozeanischer Speicherprozesse in Klimarisiko-Analysen ist notwendig, und präventive sowie adaptive Maßnahmen sollten entsprechend langfristig ausgelegt werden, um unerwartete, verzögerte Klimafolgen zu begrenzen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen